中山大学

百科名片

中山大学校徽

中山大学,简称“中大”。于1924年成立,现为中国教育部直属重点大学,位列985工程、211工程,并在广东全境拥有四大校区。此校前身为孙中山首创的国立广东大学,后更名“国立中山大学”、“国立第一中山大学”、后又复前名。1952年经改组,成立中山大学。中山大学的目标定位:建设世界一流大学!中大共有四个校区,三个在广州,一个在珠海。

中山大学 校训:博学、审问、慎思、明辨、笃行

创办时间:1924年

类别:公立大学

学校类型:综合

主管部门:教育部

学校属性:211工程,985工程

现任校长:许宁生

学校概况

中山大学(Sun Yat-Sen University),简称“中大”。中山大学于1924年由伟大的革命先驱、国父孙中山先生亲手创建,中山大学地处改革开放前沿的广东省,起初校址在今石牌村[1],现坐落在珠江之畔、南海之 中山大学南校区南门

滨的广州市。校区内树木葱茏,绿草如茵,景色秀丽,各具风格,是陶冶情操、读书治学的胜境,是国家“211计划”和“珠峰计划”重点建设的名牌大学。学校共有四个校区,总面积达6.17平方公里,分别坐落在珠江之畔、南海之滨。广州南校区占地1.17平方公里,北校区占地0.39平方公里,广州东校区占地1.13平方公里,珠海校区占地3.48平方公里。从2008至2012年,中大各校区办学格局将各有特色,广州南校区以基础学科为主,广州东校区以应用学科为主,广州北校区以医科为主,珠海校区则要在提高办学层次的基础上,以新兴学科及港澳台合作办学和国际合作办学为特色。[2]

历史沿革

(1)最早的医科教育机构(1866年)

博济医院

1835年,美国的伯驾医生在广州设立医局,培养了中国最早的西医医生,在此基础上建立了博济医院,并于1866年设立医学堂,这是中国最早的医学专科教育机构;博济医学堂,由广州博济医院创办,是一所教会医学专业学校,首任校长是嘉约翰医生;博济医学堂也是中国的第一所西医教育机构。1879年,博济医学堂改名为博济医院南华医学校。1888年,由美国人开设的格致书院在广州开学,后发展为私立岭南大学,博济医院及其附设的医学校成为岭南大学医学院。博济医学堂和格致书院,开启了中国近代西式教育的先河。1886 年孙中山以 “ 逸仙 ” 之名进南华学堂学医,并从事革命活动。 1904 年改称南华医学校,1930年改称岭南大学医学院,1936年又称孙逸仙博士纪念医学院,并合并了私立夏葛医学院[3]。

从格致书院到岭南大学

广州格致书院是十九世纪中国著名的教会学校,由美国长老会传教士哈巴安德医生1887年创办于广州,后发展为私立岭南大学,博济医院及其附设的医学校成为岭南大学医学院。博济医学堂和格致书院,开启了中国近代西式教育的先河。1907年该学校改为岭南学堂,开设了医科。后来该学校成为岭南大学;而其医科成为圣约翰大学的一部分[4]。岭南大学是美国友好人士在广州创办的一所私立大学, 1927 年收归中国人自办。到二十世纪三十年代,已发展成一所设有文、理、工、农、医、商等学科的著名大学,师资力量雄厚,弟子遍全球,在海内外具有广泛影响,并和世界上一些著名大学互相承认学历。岭南大学建校之初,校址几经变迁。先从沙基金利埠到四牌楼福音堂、花地萃香园, 1900 年又迁往澳门, 1904 年,将永久校址设在距广州城东南十里的康乐村。此后,经历了战火洗礼的岭南大学,又于 1937 年南迁至香港, 1942 年北上至韶关。 1945 年抗日战争胜利后,岭南大学得以重返康乐。1952 年,在全国院系调整中,岭南大学有关科系分别并入中山大学和其他高等院校。 1987 年 12 月,国家教委批准中山大学岭南(大学)学院成立[5]。

从广东光华医学堂到公立广东光华医学院

1908年春,广东光华医学堂成立,由郑豪等人创立。该校分别于1912 年、1928 年、1929 年、1952年更名为私立广东光华医学专门学校、广东光华医科大学、私立广东光华医学院和公立广东光华医学院[3]。

从广东公医学堂到国立中山大学医学院

1909 年春,广东公医学堂成立。1915年易名为广东公立医科专门学校,1924年改称广东公立医科大学,1925 年并入国立广东大学,1926 年随大学更名,成为国立中山大学医科,1931 年改称国立中山大学医学院[4]。

合并

1953年,全国高等学校院系调整,国立中山大学医学院与岭南大学医学院合并组立华南医学院。1954年公立广东光华医学院与华南医学院合并,成立新的华南医学院,是年开始招收外国留学生。1955年柯麟任华南医学院院长兼院党委书记。1956年华南医学院改名为广州医学院[4],1961年被定为卫生部属全国重点高等医科院校。1981年成为我国首批有权授予博士、硕士学位的单位之一,7个学科被批准为博士学位学科(专业),17个学科为硕士学位学科(专业)。1985年经国家卫生部批准,中山医学院改称中山医科大学[3]。

(2)中山先生建校(1924年)

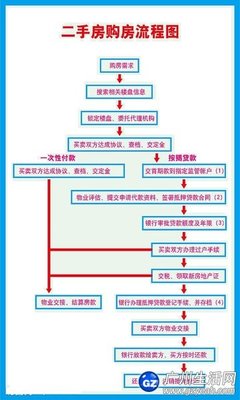

20世纪20年代初期的广州,是中国革命的中心和发源地。但直至1923年,广东全省的学校还寥若晨星,仅有岭南大学、国立广东高等师范学校、公立法科大学、公立农业专门学校、公立医科专门学校等几所高等学校,显然广东的教育事业不能适应蓬勃发展的革命形势的需要。基于此,翌年(1924年)初,孙中山先生在广州创办了一文一武两所学校: 1924年1月24日筹办的黄埔军校,以及2月4日颁布两道大元帅 历史沿革示意图

[6]

令着手筹办的国立广东大学。

其中,国立广东高等师范学校、广东公立法科大学、广东公立农业专门学校的资源被成功优化整合,形成一个整体——国立广东大学从此开始在中国的教育史和教育格局中发挥着重要作用,产生着重大影响。

在中山先生的关怀和指导下,国立广东大学建校之初虽然诸事纷繁,但各项工作开展得井然有序。1924年6月9日,中山先生任命邹鲁为国立广东大学首任校长。在1924年6月21日广东大学举行校长就职和学生毕业典礼时,他委托总参议胡汉民代表大元帅在会上宣读了训词“学海汪洋,毓仁作圣,大学毕业,此其发轫。植基既固,建业立名,登峰造极,有志竟成。为社会福,为邦家光,勖哉诸君,努力自强。”

1924年11月11日国力广东大学举行了隆重的成立典礼大会。但因为中山先生要于11月13日离粤北上,公务相当繁忙,无法脱身在临大会,他便将儒家经典《中庸》第二十章中讲述儒家求知行事方法的 "博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之"摘录下来,手书国立广东大学成立训词"博学、审问、慎思、明辨、笃行",并委托广东省长胡汉民代表他致训词。这是中山先生给其创办的广东大学留下的最后遗训,他的教育理念浓缩在这句训词中,80余年来成为广东大学(中山大学)所遵循的校训,也是其灵魂所在。

1924年2月邹鲁接管广东农业专门学校、广东法科大学两校之后,即于当月24日召集三校学生在广东高等师范学校礼堂举行大会,会上宣布筹建国立广东大学,并报告了筹备经过和进行计划等。3月3日,广东大学召开首次筹备会议,着重讨论并通过了国立广东大学筹备处组织大纲。为保证筹备工作的开展和国立广东大学的顺利开办,孙中山亲自动手筹措资金。广东大学的经费运动,得到了社会各界的支持。1924年5月12日,广东省教育会、广东全省商会联合会、广东总善堂总所、广东学生联合总会、广东总工会、留东同学会、国立广东大学经费运动学生委员会联合发表《请争广东关馀及欧美各国退回庚子赔款为广东大学经费宣言书》。1925年7月,又有广东公医大学并入国立广东大学。

根据筹备处组织大纲,筹备主任邹鲁多方函聘筹备委员,成立筹备处,最后聘定廖仲皑、胡汉民、汪精卫、伍朝枢、马君武、孙科、许崇清、蒋梦麟、李守常(李大钊)、石瑛、胡适、王星拱、王世杰、周览(周镀生)、皮宗石、郭秉文、吴稚挥、李石曾、易寅村、杨庶堪、陈树人、熊希龄、范源辣、顾孟余、任鸿隽、杨给(杨杏佛)、胡敦复、黄昌谷、关恩助、程天固、徐甘棠、梁龙、何春帆、陈耀祖、邓植仪35人为筹备委员。

接管广东农业专门学校和广东法科大学之后,根据筹备处组织大纲和各校的实际情况,学校将国立广东高等师范学校改为文科和理科,将广东法科大学改为法科,将广东农业专门学校改为农科;另设预科和工科,并设立6个特科委员会,以研究筹划各科的课程内容和所需的设备。

邹鲁任筹备主任之后,积极聘请国内外饱学之士来校做教授。到1924年7月,所聘定海内外名人有:张真如(英美两国哲学博士)、费鸿年(生物)、谢无量(国学)、 周鲤生、皮宗石(理科)、许崇清(教育)、周佛海(经济)、萧诚、王雪艇、黄国华、梁龙、马洪焕等。

在制度、师资、经费、生源等诸种办学要素皆齐备之后,国立广东大学定于1924年9月15日正式上课。当时,学校并没有举行开学典礼与成立典礼。9月30日,学校举行了第二次校务会议,会上议决了此事,决定组织筹备会议,选择日子补行成立典礼。后又经校务会议复议,将开学典礼及成立典礼日定于1924年11月11日这一日,也就成为国立广东大学的校庆日。

国立广东大学建校初期,文科分设中国文学、英国文学、史学、哲学、教育学五系和高师的文史、英语、社会三部;理科分设数学、物理学、化学、生物学、地质学五系和高师之数理化、博物二部;法科分设法律学、政治学、经济学三系;农科分设农艺学、林学、农艺化学三系和农业专门部;医科不分系,附设第一、第二医院及护士学校;预科分设文、理、法、农、医五组,另附属初级师范及中小学,全部依据西方新学制办理;各科设学长、预科及附校设主任,分别办理教务;设秘书处、会计处、图书馆,分别办理校务、组织校务会议,以评议、筹划重要校务;设工科筹备委员会,拟增办工科,并设法国里昂大学海外部,遣派留法学生。

国立广东大学第一次招考预科生的情势良好。全国各地报名者共有1260人,经过初试和复试之后,最后录取372人。尽管录报人数之比较小,但学校实际上也还未完成 招生计划, 372名录取人数不到招生计划520名的五分之四。可见,国立广东大学的预科生招考重质不重量。据1924年下学期统计,广东大学有本科生764人,预科生532 人,附属师范、中学、小学及幼稚园学生1228人,全校学生共2524人。

办学伊始,学校领导即大力延揽各方人才,翻开校史所录20世纪二三十年代教师名单,真是名师荟萃。其中有许多名家是引领风骚,在其所从事研究的学术领域中是顶尖的人物,他们在校期间或长或短,其学术个性、学者风范和治学方法、态度,已凝聚成为文化积淀,成为中山大学宝贵的精神财富。中山大学学者之间,尽管观点不尽相同,亦彼此互相尊重,以坚持自己的学术观点,保持严谨的治学态度为职志。国学大师陈寅恪先生标举的“独立之精神,自由之思想”,正反映了“五四”以后民主与科学的诉求,成为尊重学术个性、思想自由的一面旗帜。并入广东大学之前,原来学校就拥有一批学有所成、颇有名望的教授和专家。如理科的邓植仪、丁颖、沈鹏飞、侯过、利寅等。为调整和充实师资队伍,学校陆续聘请来不少学有专长的著名学者,如文科的郭沫若、郁达夫、成仿吾、穆木天、郑伯奇、冯友兰、周佛海、陈启修、陈钟凡等;理科的何衍珞、张云、陈可忠、陈宗南、王若怡、黎国昌、费鸿年、黄宾等。他们给学校带来了新的教学与研究的风气。

1925年,“广东公立医科大学”、“广东公立工业专门学校”并入。

1925年3月12日,孙中山逝世后,廖仲恺提议将广东大学更名为中山大学,10月获国民政府批准。同年增设医科。其后,广东公立医科大学、国立广东法科学院、广东省立勷勤大学工学院先后并入,1926年3月,郭沫若就任文科学长,郁达夫任英国文学系主任。郭到任后对文科开始进行整顿,辞退了15名教授。4月,秘书处开始出版不定期杂志《学艺丛刊》,进行学术文艺讨论,社会改造研究,世界潮流批评,东西方名著介绍等。广东大学时期校址情况当时广东大学分处广州四个地方,惟校本部和文理两学院、图书馆及附属学校在文明路原高师所在地(今鲁迅纪念馆),同时也是中国国民党第一次全国代表大会会场和孙中山演讲三民主义的场所。 1926年7月17日正式更名为“国立中山大学”,成为广东的最高学府。此时中山大学已经成为相当规模的综合性大学,而各学院建设也力图规范化。按照早期校领导人的想法,力图将中大医科办为德国式,把农科办为美国式,把文科办成北大式。1926年8月17日,国民政府下令改校名为国立中山大学原名国立广东大学,国立广东大学改名后,国内出现多所以“中山”为名的大学,如武汉、杭州、南京、上海、兰州、西安等地。1928年2月间,以蔡元培先生为院长的大学院有鉴于此,决定除保留广州的国立中山大学以资纪念外,其余中山大学均改为所在地方名,如南京大学、浙江大学等[1]。

1927年1月,鲁迅从厦门大学被聘至中大任文学系主任兼教务主任。2月,天文台在中大理科所在地的一座山岗上建成。3月1日,中山大学举行了隆重的开学典礼。8月,更名为“国立第一中山大学”(1928年3月,复名为“国立中山大学”)。原广大中国文学系改为中国语言文学系,英国文学系改为英国语言文学系,史学、哲学、教育学仍沿用旧式,与前两者合称为中大文史学科。理科一度改称自然科学科,仍设数理化、生物、地质五系,后数学系改为算学天文系,增加天文课程,筹建天文台,并成立了心理学研究所。当时实际主持校务工作的式副校长朱家骅,在其主持下力求教育与社会的沟通。时逢北方战事频繁,军阀混战,一批优秀教授纷纷南下,中大开始出现一个教学与科研的繁荣时期。文史科的加强最为明显,除去原有教授,傅斯年任哲学系主任兼文史科主任,孙伏园任史学系主任。

20世纪30年代,设有文、理、法、工、农、医、师等7个学院。

1931年,改文、法、理、农、医科为学院。当时医科(学院)原址在百子路,与第一附属医院相连,共占地150亩,楼房为当时南方最有特色的建筑物之一。学院不分系,采用学年制,本科5年,另加实习1年,共六年。当时共有两附属医院,第一医院占地64亩,与学院相连。第二附属医院位于西提。1927-1937年是医学院最兴旺发展的时期,特点是全盘德国化。作为中山大学成立初期锐意经营的学科,着重引进德国先进医学教育和学术研究人才。学校采用德国式管理机构,选用德国教材,用德语授课,医院查房、写病历、开处方均用德文。入学考试必须考德语。由于当时国内学习德语的中学很少,所以招生受到影响,每年录取新生不足50人,截止抗战前夕,在校学生不足200人。然而由于其高质量的教育教学,中大培养出一批当时中国一流的医学人才,如杨简、王典羲、叶少芙、罗潜、张梦石、曾宪文等。同年3月,重提成立工学院事宜,并定于下半年筹建。先设立土木工程、机械工程、电机工程、化学工程四系,校址暂定于文明路,第二年迁往石牌新校址(今华南理工大学和华南农业大学校址内)。 1934年,许崇清继任校长后,将工学院的土木、化学两系与理科合并,改称理工学院。理工学院成立后共有4个系:电气、机械、土木、化学。

1935年,设立研究院,开始招收研究生,成为当时全国仅有的三所之一(是中国第一批成立“研究院”的三所高等院校之一(另两所为国立北京大学、国立清华大学),当时的中山大学是世界著名的高等学府[1])。 1938年,设师范学院,理工学院增设建筑工程系。同年10月受到抗日战争的影响迁至云南澄江,1940年迁回粤北坪石。

1945年,迁回广州石牌等原址复课

1952年,全国院系调整后,原中山大学文理院系与岭南大学合并,组成新中山大学。

(3)全国院系调整(1952年)

第一次院系调整

20世纪50年代初,新中国决定对高等院校进行调整。这次院系大调整对中国的教育体制产生了极为深远的影响。正是院系调整的实施,基本奠定了中山大学新的规模和发展方向,也促使了中山大学校址的迁移和教学体制的又一次重新建构。

根据其时院系调整的方案,广州的高等教育资源重组和配置的具体情况是:将广州原中山大学、岭南大学、华南联合大学、华南师范学院、广东法商学院、广东工业专科学校等高等院校,统共调整成为广州新布局的1所综合大学和4所专门学院。

中山大学第一次院系调整具体情况如下:

(1)原中山大学工学院、农学院、医学院、师范学院划出去,与岭南大学、华南联合大学的有关系科合并在一起,分别成立了独立的高等专门学院,即在广州成立了华南工学院(现华南理工大学)、华南农学院(现华南农业大学)、华南医学院、华南师范学院(现华南师范大学),并取消“国立”二字,更名中山大学,中大医学院从原中大分离出来,成立中山医科大学[1]。

(2)原中山大学的部分系科还在全国范围内调离、配置。中山大学理学院天文系主任赵却民教授率领全系师生21人前往南京大学。中山大学理学院地质系主任陈国达教授率领全系师生49人调去湖南中南矿冶学院。中山大学哲学系由哲学系主任朱谦之教授率领前往北京大学。中山大学人类学系调往北京中央民族学院,由人类学系主任杨 成志教授率领。他们分别于1952年10月16、17、20日前往南京、长沙、北京等地报到。

(3)新中山大学的构成吸收了多方资源,具体有原中山大学文、法、理各学院,岭南大学文理科各系,华南联合大学文法科各系,以及财经学院和广东法商学院。

第一次院系调整后的新中山大学主要以原中山大学和岭南大学的文理学院构成。

根据广州区高等学校调整工作委员会的安排,新组建的中山大学校区由石牌迁至原 岭南大学校址。中山大学原石牌校址,迁入了新组建的华南工学院、华南农学院等学校;中山大学原百子岗校址,兴办华南医学院。1952年11月25日,调整后的中山大学举行隆重开学典礼。华南地区第一所新型综合性大学也由是成立。

首次调整后的新中山大学,设有中文、外文、历史、语言、数学、物理、化学、生 物、地理、财政、金融、会计、贸易、企业管理、政治、法律、社会、经济等18个系, 另有俄文、会计、金融、企业管理4个专修科,中国语言文学、历史、植物等3个研究 所。全校共有5263人,其中教授300人,副教授114人,讲师111人,助教242人,职员414人,工人639人,学生3443人。

第二次院系调整

但是院系调整的工作并未由此结束,在中南区高等学校院系调整委员会的领导下,中山大学又进行了第二次调整。这次院系调整从1953年7月下旬开始准备,9月底正式进行。为了搞好这次院系调整,中山大学做了一些准备,如成立财经、政法各系调整工作组,广泛听取师生意见,并在调整过程中组织好迎送工作,切实解决教师子女入学等问题。

此次中山大学院系调整的具体情况是:

(1)把原设在中山大学内的财经、政法各系分别调至武汉大学、中南财经学院、中南政法学院等院校。

(2)将原武汉大学、湖南大学、广西大学、南昌大学、华中高等师范等院校部分有关科系师生调至中山大学。

(3)1954年,将全国惟一的语言系由中山大学调整到北京大学。语言系主任王力教授带领全系师生48人整体迁出。

1953年第二次院系调整(未计1954年语言学系调出) ,中山大学总共调出教师131 人,其中教授75人,副教授18人,讲师15人,助教23人;学生666人,其中财经各 系618人,政治系48人。调入中山大学教师总人数30人,其中教授21人,副教授6 人,讲师2人,助教1人,学生总人数419人。此外,在调整中还对图书、仪器、设备 等进行了调配。中山大学图书馆原藏有前华南联合大学及广东法商学院所藏财经政法图书资料,全部调配给中南财经、政法学院,如有复本,则将复本调配给上述二校。根据上述原则,书籍在1952年11月4日前分三批装箱调出,共计67676册。

这样,在两次院系调整完成后,新的中山大学师生就来自于岭南大学、华南联合大 学、广东法商学院、武汉大学、湖南大学、广西大学、南昌大学、华中高师和原中山大学等9所不同的院校。

(4)新中山大学成立(2001年)

2001年10月22日国务院批准,教育部决定中山大学、中山医科大学合并组建新的中山大学。10月26日举行“中山大学、中山医科大学合并组建新的中山大学大会”,实现强强联合。

院系设置

学校设有人文科学学院、中国语言文学系、历史学系、哲学系、心理学系、社会学与人类学学院、人文高等研究院(博雅学院、通识教育部)、岭南学院、国际商学院、外国语学院、国际汉 中山大学珠海校区亚洲最长教学楼

语学院、翻译学院、旅游学院、法学院、知识产权学院、政治与公共事务管理学院、亚太研究院、管理学院、创业学院、教育学院、社会科学教育学院、传播与设计学院、资讯管理学院、国家保密学院、数学与计算科学学院、物理科学与工程技术学院、中法核工程与技术学院、化学与化学工程学院、地理科学与规划学院、地球科学系、环境科学与工程学院、生命科学学院、海洋学院、信息科学与技术学院、软件学院、工学院、中山医学院、公共卫生学院、光华口腔医学院、护理学院、药学院等36个学院和5个直属系。另设有附属第一医院、孙逸仙纪念医院(附属第二医院)、附属第三医院、附属第五医院(珠海医院)、附属第六医院(附属胃肠肛门医院)等5所综合性医院,以及中山眼科中心(含眼科医院)、肿瘤防治中心(含肿瘤医院)、光华口腔医院等3个附属专科医院。

办学条件

学校现有116个本科专业,拥有哲学、中国语言文学、历史学、物理学、化学、生物学、数学与应用数学等7个国家级基础科学研究和教学人才培养基地及1个国家生命科学与技术人才培养基地,1个国家集成电路人才培养基地,化学、生物学、物理学、基础医学、临床技能、法学等6个国家级实验教学示 东校区牌坊

范中心,首批国家大学生文化素质教育基地,以及中国第一个大学生体育训练基地。截至2011学年初,在校各类学生中有博士研究生4696人、硕士研究生11838人,在职攻读硕士学位研究生4405人,本科生32295人,来自港澳台的在校学生1110人,来自各个国家、地区的在校留学生1568人、进修生1628人。

中山大学学科门类齐全,现有42个博士学位授权一级学科、52个硕士学位授权一级学科,博士学位授权点涵盖了231个学科专业,硕士学位授权点涵盖了287个学科专业,还有专业学位授权领域43个,博士后科研流动站30个。学校现有2个一级学科国家重点学科、23个二级学科国家重点学科,6个二级学科国家重点(培育)学科,以及11个一级学科广东省重点学科、23个二级学科广东省重点学科。

学校有一批水平先进、设施完善的实验室和科研基地。拥有“光电材料与技术”、“有害生物控制与资源利用”、“华南肿瘤学”、“眼科学”等4个国家重点实验室,“水生经济动物繁殖营养和病害控制”、“植物基因工程”等2个国家重点学科专业实验室,“南海海洋生物技术”国家工程研究中心,“数字家庭”国家工程技术研究中心,以及“国家新药(抗肿瘤药物)临床试验”研究中心等国家级科研机构;拥有“聚合物复合材料及功能材料”、“基因工程”、“生物无机与合成化学”、“智能传感器网络”、“信息技术”、“眼科学”、“肿瘤相关基因与 孙中山铜像

抗肿瘤药物研究”、“热带病防治研究”、“干细胞与组织工程” 、“水产品安全”等10个教育部重点实验室;有马克思主义哲学与中国现代化研究所、逻辑与认知研究所、港澳珠江三角洲研究中心、中国公共管理研究中心、历史人类学研究中心、中国非物质文化遗产研究中心等6个教育部人文社会科学重点研究基地以及8个广东省人文社会科学重点研究基地;并拥有眼科学实验室、肾脏病临床研究实验室、辅助循环实验室等3个卫生部重点实验室,20个广东省重点实验室,5个广东省工程技术研究开发中心,4个广东省工程实验室。

学校图书馆总建筑面积11万余平方米,文献资料达602万册(件),新书刊资料年增长量达17万余件。学校建立了规模可观的校园网,覆盖四个校区、接入计算机近5万余台,规模居中国高校校园网前列。

科研实力

“十五”以来,学校作为首席科学家单位承担国家973计划(包括国际重大科学计划)12项,主持国家863计划资助项目共101项,承担国家自然科学基金重点项目54项;在人文社科领域,承担国家、教育部重大、重点项目及招标课题146项,2005年至今,承担国家社科基金重大招标项目7项,教育部哲学社科重大课题攻关项目9项、教育部重点研究基地74项,国家哲学社科基金项目重点及一般项目188项。2011年,我校教育部人文社会科学研究一般项目41项,立项数列全国高校并列第一。“十五”以来,全校共获省部级以上科技奖励328项,其中,7项国家自然科学奖二等奖、10项国家科技进步二等奖,17项研究分别获中华医学科学奖一、二、三等奖;获第三届全国高校人文社科成果奖17项(包括2项一等奖),第四届全国高校人文社科成果奖14项,2009获高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)18项。

社会服务

学校立足广东,面向全国,坚持以科技创新力量推动国家和区域社会经济进步,不断加强从“关键技术”到“产品”的转化,初步形成了“以点带面、重点突出、优势互补、良性运作”的产学研合作新格局。“十五”以来,学校与深圳、广州、珠海、佛山、肇庆、东莞、惠州、湛江和潮州等9个市建立了校市战略合作伙伴关系,与地方政府共建研究院9个,与1000多家企业展开技术研发合作,与100多家企业合作建立了研发机构;主持或参与广东省教育部产学研战略联盟10个,参与了5个产学研结合示范市(区)、8+1个产学研结合研发基地和5个产学研结合产业化基地的建设,承担省部产学研结合项目157项。为国家社会经济发展做出了积极贡献。

人文、社会科学研究方面,学校积极发挥党和政府的智囊团、思想库的作用,对社会经济发展的重大决策提供智力支持。2006-2011年,我校文科横向课题合计立项1969项。其中:中央部门委托45项;政府部门委托1210项;企事业委托594项;国际合作57项;港澳台合作50项;外资项目11项。2009年9月中山大学与广东省委政策研究室共建的中山大学广东决策科学研究院,以服务省委省政府决策为目标,整合中山大学和全省政研力量,合作开展决策研究,为省委省政府科学决策提供综合性、高质量的服务。2011年8月27日中山大学牵头广东省内各高校与广东省规划纲要办合作共建珠三角改革发展研究院,双方紧密合作,充分利用国内外大学、科研机构和企业的智力资源,为《珠三角规划纲要》的实施提供研究和咨询服务。我校拥有6个教育部人文社会科学重点研究基地、7个广东省人文社会科学重点研究基地、1个国家汉办重点基地、1个广州市人文社会科学重点研究基地,2个其他部委研究基地,已覆盖了部、省、市三级文科重点研究基地。中山大学—澳门理工学院博彩研究中心于2009年12月10日正式成立。2009年,我校与香港中文大学、香港科技大学合作申报的“中国社会的历史人类学研究”课题获得了香港大学教育拨款委员会 “AoE” 计划资助。这是香港第一个获得“AoE”资助的人文社会科学项目,也是内地高校与香港高校合作的最高层次的人文社科研究项目。2010年,香港中 学校景观

文大学-中山大学历史人类学研究中心成立。

学校拥有8家附属医院,下设7个院区,4个校区门诊部,3个社区服务中心,33家教学医院(含7家非直属附属医院),构成一个庞大、完善的医疗服务网络体系。学校创立“大学医院团队”新模式,大力开展医疗资源共享,探索解决“看病难、看病贵”的方法和途径。专门启动了旨在提升临床医学研究的“5010计划”,提高中山大学临床医学研究的整体水平。各附属医院把做好医疗卫生服务作为自己义不容辞的责任和使命,在国家和地方医疗卫生事业改革与发展中发挥着重要作用,成为学校服务社会、培养人才和科学研究的前沿阵地。

中大特色

办学理念和培养模式

学校提出“大学是学术共同体”,强调“教授就是大学”,把“人心向学、善待学生”放在学校工作的核心位置,这三点已经成为中山大学的办学核心理念。

学校认为大学应该是一个学术共同体,大学里的学者应该以学术为生存方式,大学应该不断完善制度建设,学校强调大学行政机构最重要的责任,在于维护学术共同体的利益,“管理就是服务”已经成为中山大学行政工作基本理念。

学校强调“教授就是大学”,其水平代表大学的水平,是大学精神、大学文化传统的主要塑造者和弘扬者,是大学教育教学水平和质量的尺度,是对大学生的人品学品最具影响的群体。

学校以培养具有国际视野、满足国家与社会需求的高素质复合型拔尖创新人才为目标,着眼于培养“具有领袖气质的文明的现代人”,强调学生应该知礼、诚信,勤奋、阳光,敢于超越,勇于担当,并具有职业准备。这样的大学培养目标,让我们着眼于学生的未来发展,对他们的一生负责,这是学校“善待学生”办学理念的深层内涵。

学校形成了“通识教育、大类教学、复合创新”的本科人才培养教育观念,在研究生教育方面,积极推进分类培养,以培养具有强烈创新意识并做出创新性成果的博士为研究生教育的首要任务,同时大力发展专业学位教育,培养高级实用型专门人才。

学校大力推进和支持各种层次的学生赴海外学习与交流活动,同时积极引进海外优质教育资源,搭建国际化教学平台,迄今已与29个国家和地区的165所院校签署了校级合作协议。近年来,我校通过各种形式派出的学生累计逾5000名。

学校设立了“中山大学学生创意基金”和“本科生科研专项基金”,鼓励学生早期介入科研。2004年至2011年,在校学生在各学科竞赛中多次获奖,包括“挑战杯”全国竞赛优胜杯,美国数学建模竞赛国家级奖,全国数学建模竞赛国家级奖。在ACM国际大学生程序设计竞赛(ACM/ICPC)中,中山大学队共参加了6 陈寅恪故居

2次亚洲区域赛,其中7次夺冠,9次获得亚军,13次获得季军,并且13次冲出亚洲走向世界,在国际决赛中取得1银3铜的骄人成绩。2007年,我校环境科学与工程学院叶泉志同学因在业余天文搜索与观测中发现不少小行星而获得由国际行星协会公布的苏梅克近地天体奖;2008年,我校物理科学与工程技术学院罗鑫同学获选赴德参加第58届诺贝尔奖得主大会;2009年,我校中山医学院郑智浩等同学的参赛作品《C—Jun调控神经元凋亡的分子机制》获第十一届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛总决赛的最高奖项。2010年,我校“瀚潮创业团队”凭借“瀚潮生态净水项目”获得由教育部主办、昆山市委市政府承办的“昆山杯”全国大学生优秀创业团队大赛全国总决赛冠军。2011年,我校医学院代表队获教育部、卫生部联合主办的第二届全国高等医学院校大学生临床技能大赛总决赛特等奖。

卓越人才培养计划

中山大学为加强对学生创新能力的培养,鼓励拔尖人才脱颖而出,针对不同特点的学生提供各种选择学习的机会。卓越人才培养涉及多学科领域,包括:1、面向数学、物理、化学、生物等学科类专业,实施“基础学科拔尖学生培养试验计划”,择优选拔二年级学生进入个性化的拔尖创新人才培养教育教学体系,培养具有强的科研创新能力和国际交流能力的基础学科拔尖人才。2、面向应用性文科专业,实施“博雅教育计划”,在入学新生中遴选组建“博雅班”,通过跨学科的博雅课程教学、国际化办学、双语教学、研究性教学、实践教学、学生创业项目等的实施,着力培养一批有较强的学术创新潜能、善于参与国际竞争,并有一定领导才能的高素质人才;3、面向人文和社会科学类专业,探索“博雅学院”培养模式,通过中国文明,全球视野,科技、经济、社会,人文基础与经典阅读四大类共同核心课教学,打造文化底蕴深厚、知识广博,今后有能力从事高深学术研究的人文艺术和社会科学精英人才。4、面向信息科学、软件工程、微电子学等IT类学科专业,实施“卓越工程师教育计划”,培养多类型的工程师后备人才。5、面向法律专业,实施“卓越法律人才教育培养计划”,培养应用型、复合型法律职业人才。6、以培养具有较高人文素养的、基础知识扎实、实践能力强的,具有国际视野、国际竞争力的卓越医学专业人才为目标,全面实施涵盖医科各学制专业的卓越医师教育培养计划。为优秀学生的发展和超越提供了更多的机会。

对外交流

中山大学地处我国对外开放门户和改革开放的前沿,学校开放和务实的传统具有悠久的历史和地缘文化背景。

自创校之初,学校即秉承开放的办学宗旨,广纳人才。筹办国立广东大学的35名筹备委员中有31位是留学归来、通晓国际先进教育的专家。中山先生要求大学以“讨究世界日新之学理、技术为主”,实行开放性办学,办学伊始便在法国里昂市建立大学海外部。中山大学医科教育的源头博济医学堂,是中国第一所西医教育机构,创造了许多中国医学教育的第一。

进入新世纪以后,学校传承弘扬“开放务实”的大学文化传统,开放与改革并举,提出以更宽广的国际视野谋划学校事业新的发展。近年来,学校积极开展国际合作,增强国际影响力,努力促使国际和港澳台合作成为学校发展的新的“推进器”、增长点和创新点。

学校实施国际合作战略伙伴计划,瞄准世界科技发展前沿和国家重大发展战略,占领学科制高点,积极开展国际前沿问题研究和科研攻关。实施国际合作区域项目拓展中心项目,根据我校开展国际合作的重点区域,建立亚洲区、欧洲区、美大(美洲-大洋洲)区和港澳台地区等四个项目拓展中心。实施学术骨干国际合作研究项目和管理干部国际化短期培训项目,努力建设一支在学术前沿有影响的“大师+创新团队”的高水平学术队伍,培养一批具有国际意识、能适应国际合作与交流、具有国际眼光的管理干部。

中山大学,这所由世纪伟人孙中山先生亲手创办的中国学术和文化在南方的重镇,秉承优良的办学传统,正以更加开放和务实的姿态,向世界先进教育学习。学校将更加关注人才培养这一根本任务,提升人才培养质量;继续推进文理医工全面发展,推动大学科交叉;继续鼓励各种形式的自由探索,增强具有国际影响成果的创新能力;更加关注与地方经济社会现实需求的结合度,增强成果转化能力;更加关注高质量国际资源的引进,提高国际化办学水平,为把学校建设成世界一流大学而努力。

师资力量

师资概况

中山大学有着雄厚的师资力量,学校有权评审和授予教授、副教授职称。全校共有教职工13275多人,其中有博士生导师1068人,具有高级职称的1206多人,具有副高职称的2374多人。教师队伍中杰出人才辈出,有中国科学院院士11人(含双聘院士6人)、中国工程院院士3人(含双聘院士2人),国家级教学名师7名,国家级有突出贡献的中青年专家15人,国家杰出青年科学基金获得者54人,国家人事部"百千万人才工程"第一、二层次人选26人,教育部"跨世纪优秀人才培养计划"人选19人,教育部"长江学者"特聘教授21人,122人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,卫生部突出贡献专家20人、霍英东青年教师基金获得者15人、霍英东青年教师奖获得者18人。

历届名师

历史上鲁迅、郭沫若、冯友兰、傅斯年、赵元任、顾颉刚、周谷城、俞平伯、陈寅恪、 陈望道、吴宓、成仿吾、郁达夫、罗常培、金应熙、董作宾、岑仲勉、姜立夫、王亚南、陈序经、马采、容庚、商承祚、王季思、王力、钟敬文、朱谦之、许德珩、何思敬、江绍原、黄文山、汪敬熙、孙伏园、许寿裳、邓初民、高剑父、马思聪、陈长乐、陈焕镛、陈钟凡、刘节、粱方仲、洗玉清、朱家骅、史禄国、董每戡、詹安泰、阎宗临、李达、杨树达、黄现璠、杨成志、吴康、杨荣国、高齐云、李金发、张江树、丁颖、蒲蛰龙、赵善性、袁浚等蜚声海内外的专家学者都曾在中山大学任教。柯麟、梁伯强、谢志光、陈心陶、陈耀真、秦光煜、林树模、周寿恺、钟世藩、毛文书、陈国祯等著名医学专家曾在中山医科大学任教。

中山大学现任名师

中国科学院院士:苏锵教授 计亮年教授 陈小明教授 曾益新教授 许宁生教授

中国工程院院士:林浩然教授

长江学者讲座教授:许跃生教授 吴仲义教授 汤子康教授

珠江学者特聘教授: 庄诗美教授 屈良鹄教授 朱熹平教授 任佳刚教授

王彪教授 张仁铎教授 桑兵教授 章明秋教授 黎孟枫教授 刘林教授

杨培增教授 黎夏教授 吴承学教授 倪梁康教授 王雪华教授 宋尔卫教授苏成勇教授

全国高校教学名师:王金发教授 邓东皋教授 黄天骥教授 王庭槐教授

全国模范教师:张进修教授 杨培增教授 黄天骥教授 夏书章教授

历任领导

历任校长及党委书记

邹鲁于1924年2月至1925年11月任国立广东大学筹备主任、校长,1932年2月至1940年4月任国立中山大学校长。

戴季陶于1925年5月至1930年9月任国立中山大学校长,1926年10月至1927年6月为国立中山大学委员会委员长。

经亨颐于1926年8月至1926年9月为国立中山大学代理校长。

朱家骅于1930年10月至1931年6月任国立中山大学校长。

许崇清于1931年6月至1932年1月、1940年4月至1941年7月任国立中山大学校长,1951年1月至1968年8月任中山大学校长(1961年12月起任广东省副省长)。

张云于1941年8月至1942年5月、1948年6月至10月、1949年6月至10月任国立中山大学校长。

金曾澄1942年5月至1945年12月任国立中山大学校长。

王星拱于1945年12月至1948年6月任国立中山大学校长。

陈可忠1948年10月至1949年6月任国立中山大学校长。

冯乃超于1951年2月至1953年底任中山大学党支部书记、中山大学分党委党组书记,1954年11月至1955年8月任中山大学分党委书记,1956年6月至1965年初任中山大学党委第一书记。

李嘉人于1965年初至1968年8月任中山大学党委第一书记(时为广东省副省长),1973年4月至1975年6月、1977年12月至1979年12月任中山大学党委书记、革委会主任、校长。

黄焕秋于1958年10月至1960年2月、1979年4月至1984年12月任中山大学党委书记,1982年9月至1984年6月任中山大学校长。

李岳生1984年6月至1991年4月任中山大学校长。

张幼峰于1984年12月至1991年4月任中山大学党委书记。

曾汉民于1991年4月至1995年6月任中山大学校长。

黄水生于1991年4月至1996年9月任中山大学党委书记。

许学强于1996年7月至1998年4月任中山大学党委书记。

王珣章于1995年6月至1999年8月任中山大学校长。

李延保于1998年11月至2006年1月任中山大学党委书记。

郑德涛于2006年1月至今任中山大学党委书记。

黄达人于1999年8月至2010年12月任中山大学校长。

许宁生于2010年12月任中山大学校长。

中大文化

校训

中山大学校训是孙中山先生于1924 年11月11日在国立广东大学举行成立典礼时亲笔题写的。校训词为“博学 审问 慎思 明辨 笃行”。十字训词原文出自儒家经书《礼·中庸》。《中庸》第二十章说:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”按《中庸》原意是指人具有“诚”之本性,只要按“至诚”之本性从事修身,透过学、问、思、辨、行五个环节,便可以把自己修养成“君子”。

明末清初,随着社会的变动,著名思想家顾炎武发展传统《中庸》思想,强调“博学而笃志,切问而近思”,即把做学问与立志结合起来,所以对“博学”做出新的阐述:“博学于文,行己有耻”。顾炎武所指的“文”,已不是纯粹古代的经书文章,而是包括一切天下国家大事。他所指的“耻”,不是指个人荣辱,而是指全体人民的荣辱。博学 的指导思想从个人自身修养扩大到“当务之事”的社会大事,所以他作出学、 问、思与立志的统一。顾炎武是一个实事求是的爱国主义者,故他对传统教育能按照新形势需要而做出新释。

孙中山则处于伟大民主革命的时代,为了革命的需要,他十分重视教育,造就一代振兴中华,再造文明的人才。一九二三年到一九二四年,他倡议在广东设立两所学校,一是黄埔军校,一是广东大学,以一文一武的学校模式,为造就“为国家、为人民、为社会、为世界服务”的人才。十字训词是他继承传统的教育形式而赋予时代的、革命的新的教育方针和内容。可以说是近代思想创新的里程碑。

校歌

中山大学校歌,创作于建校初期,由中山大学首任校长邹鲁作词,陈洪作曲。 现在,正处在社会主义现代化建设新的历史时期,为继承和发扬孙中山倡导的爱国精神和亲笔提写的校训良好学风,并反映新的历史时期的要求与特点。广泛征求校内外各界人士,一致同意原校歌的曲不变,对原歌词“国父手创 改为“中山手创”,将“三民主义”等四句, 改为“博学审问,慎思不罔,明辨笃行,为国栋梁”,将歌词最后两句改为“振兴中华,永志勿忘”。

白云山高 珠江水长 吾校矗立 蔚为国光 中山手创 遗泽余芳

博学审问 慎思不罔 明辨笃行 为国栋梁 莘莘学子 济济一堂

学以致用 不息自强 发扬光大 贯彻主张 振兴中华 永志勿忘

校徽

校徽是大学的象征,也是学校视觉形象识别系统的核心要素。 中山大学校徽

中山大学校徽为圆形图案,校徽上部自左而右环绕中文校名标准全称,下部自左而右环绕英文校名标准全称,中间为海棠式洞窗图案。洞窗图案以国立广东大学的标志性建筑“大钟楼”为设计主体,运用中国园林的意境与现代的设计手法,借用园林中的海棠式洞窗与大钟楼外观组合成“中山”二字,洞窗内两边的树由大到小形成一个深远的空间,增强了层次感和立体感,中间的弧形巧妙形成一朵红棉花,意寓中山大学位于岭南地区。由建校年份“1924”形成的一条纵深大道,体现了中山大学深厚的学术积淀和辉煌的历史进程。校徽通常为标准绿色,代表生命、发展、永恒,象征着中山大学充满活泼、盎然的生机。

文化传统

中外优秀文化讲座

中外优秀文化讲座是由学校教务处主办、历史系团总支和学生会协办的一个校内文化讲座。自1994年10月创办以来,本着弘扬中外优秀文化、促进校内文化建设的宗旨,为全校师生提供一个全方位、多层次、广泛的文化 中山大学大钟楼

交流的空间,内容涉及文、史、哲、政、经、法和自然科学等领域。

人生讲坛

为深化教育改革,全面推进素质教育,切实提高当代大学生的艺术修养,同时弘扬民族艺术精粹,校团委多年来一直注重艺术教育和开展艺术活动。如一年一度的“中山大学艺术节”、“高雅艺术进校园”等系列活动,不仅成为了该校校园文化建设的品牌活动,而且在全省乃至全国各高校都有较大的影响力。

科技艺术节

2002年,该校将艺术节和科技节这两项大型校园文化活动合二为一,创办首届中山大学科技艺术节,这是新中山大学成立之后的第一次大型校园文化盛典,以其全新的面貌、独特的风格、多样的形式吸引广大师生普遍参与,成为新中大,乃至华南高校的一次盛会。

主要活动项目有艺术类、诗配乐朗诵比赛、中国象棋围棋比赛、系际歌手对抗赛、校庆文艺晚会、中外优秀艺术作品晚会、现代舞专场表演、袁歌灵小提琴独奏晚会、书画摄影大赛、“挑战杯”科技学术论文比赛、战士杂技团魔术杂技专场晚会、科幻电影展播、科幻小说创作比赛、校园DV短剧摄像大赛、院系际辩论赛、网页设计比赛、环保手工艺品设计比赛、FLASH绿色校园公益设计大赛、科技艺术节系列讲座、科技艺术节闭幕式暨获奖作品展示晚会。

“挑战杯”

为调动该校学生的学术科技研究热情,在学生中形成良好的科学研究氛围,推进学生素质教育和创新人才的培养,更好地备战全省、全国的“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛,“挑战杯”大学生创业计划竞赛,校团委于双数年主办中山大学“挑战杯”学生课外学术科技作品竞赛,凡该校在册的全日制学生(含专、本科生,硕士生和博士生)均可参加。作品分为自然科学类、哲学社会科学类、科技发明制作类作品三类。

维纳斯歌手大赛

维纳斯歌手大赛是中山大学每年一度的校内歌手大赛,至今已经举办了二十五届,在校内外都受到广泛关注。维纳斯的覆盖面广,地跨广州、珠海两大城市,四个校区,得到中大约5万莘莘学子的大力支持。在校外,维纳斯歌唱大赛也享有很高的声誉,维纳斯歌手在广州各高校以至社会上都有一定的知名度。

学术与学风系列讲座

由校党委宣传部、教务处、校团委主办,校研究生会承办的大型“学术”与“学风”讲座,于2003年9月开讲,目前已举办了五期。讲座根据主题分为“知名教授系列”、“院士系列”以及“知名校友系列”三个部分,邀请了校内外的知名学者教授及校友主讲,和中大的广大师生共同探讨,在一个从传统到现代特定时代进程中,我们如何寻觅我们的精神家园,重塑价值理性的时代内涵;批判和反思大学的精神理念;整饬和重构大学的人文关怀,确立和坚守大学的真正使命。

校长讲坛系列讲座活动

为了让同学们更好地了解学校发展的现状,让同学们能够零距离接触学校领导,感受该校领导的学者风范与人格魅力,同时也体现出学校对学生的关心与关注,校团委在李延保书记、黄达人校长等校领导的关心支持下精心策划并主办了“校长讲坛”。通过让广大学生近距离接触校领导,感受来自各个学科领域校领导的学者风范和人格魅力,增强他们对中山大学的认同感和使命感。同时也是校领导以实际行动推动该校加强和改进大学生思想政治教育工作的体现。目前“校长讲坛”隔一周在东校区举行,并将视情况在各个校区推广。

“医学人文”学术讲座

为倡导人文精神,培养综合人才,由北校区团工委主办具有医学特色的“医学·人文”系列讲座。此项活动在合校前已是中山医科大学的老品牌,并纳入了学校的教学计划,以专项活动基金作为支持。合校后,此项活动更是适应高等教育学科交叉、文理科渗透的趋势,达到了加强大学生的文化素质教育的目的,同时发挥南北校区的资源优势,文理医各学科融合,极大地拓展了医学生视野,成为了北校区学术范围最广,影响力最大的品牌活动。

双休日青年文化广场

每逢双休日,北校区的影音协会总是会守候在老地方为大家献上精彩的电影;棋艺协会则为广大棋艺爱好者提供了老师和交流场地;三小球协会集合了喜欢羽毛球、网球、乒乓球的同学一起练习,挥洒青春的汗水和激情;定向运动协会则是制定了线路,带着指南针把大家领到大自然中进行小小的探险;新近成立的三叶草协会风风火火地展开了各式各样的活动,还成立了登山队;美食协会,正如其名,总有许多令人食指大动的美食,还为大家提供了许多健身食谱;对中国传统的武术、太极拳,或者对击跆道有兴趣的同学也可以互相学习、切磋……

医学节

为弘扬医学精神,展示中山大学医学生的风采,丰富校园文化生活,树立和强化医学生光荣感与使命感,打造一个医学生的品牌栏目,自2004年起医学节成功在北校区举办。医学节以医学人文、医学科技和医学普及为主题,涵盖了学术篇——医海扬帆、展示篇——杏林风采、实践篇——知易行难、文体篇——百花齐放、院系篇——百家争鸣、总结篇——硕果累累六大板块,涉及学术科研、社区服务、竞技娱乐等多个方面。

中大掌故

整体概况

传统:校训、校徽、校歌、校庆日、中大精神、中山大学牌坊、中大码头、孙中山纪念铜像

建筑:大钟楼(格兰堂)、怀士堂(小礼堂)、中山堂、梁銶琚堂、荣光堂、十友堂、永芳堂、马丁堂、黑石屋、哲生堂、马文辉堂、陈嘉庚堂、高士屋、曾宪梓堂、张弼士堂、贺丹青堂、爪哇堂、逸夫文化艺术中心(逸夫楼)、熊德龙学生活动中心、中山大学广寒宫、中山大学中文堂、等。

故居:陈寅恪故居、陈序经故居

雕塑:孙中山、鲁迅、达尔文、廖承志、端木正、陈寅恪、十八先贤铜像等。

碑亭:乙丑进士牌坊、中山大学牌坊(中大北门)、惺亭、中山大学墓园石碑等。

设施:中山大学图书馆、伍舜德图书馆、英东体育中心、中山大学医院(马应彪疗养院)、

湖沼:东湖(园东湖)、园西湖、松园湖、北门方池

墓园:中山大学墓园(教会山)

中大精神

民主、务实、爱校

一所学校就是一部历史,它沉积着某个区域各个时期的校园文化生活。从某种意义上说,一个地区高校的发展可视为这个地区历史文化的传承和开拓。中山大学地处岭南,与我国其他的重点大学相比,它具有鲜明的岭南文化特色。 中山大学怀士堂

中大精神是潜在的、无形的,它是由一代代中大人的共同价值观、共有的品格和气质表现出来的。从中大教师及校友们身上得到更深的印象是:民主的精神、务实的作风、爱校的情结。中大的民主精神体现在学术研究上的包容性、创造性,教师教学上的自主性及学生学习上的选择性。在中大的历史上,学阀学霸作风鲜见,对学术研究和教学活动行政干预也不多。另外,从中大校友浓得化不开的爱校情结中,可以看出中大凝结着一种团结的精神,一种由对学校深厚的爱而形成的内聚力。中山大学属于每一个中大人,包括历史上的中大人或未来的中大人。

中大校区

广州南校区

位于广州市海珠区新港西路135号,占地1.17平方公里。由孙中山先生亲手创立 中山大学珠海校区 本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准。

。旅游学院、翻译学院、国际商学院、海洋学院等实体学院整建制地落户在珠海校区[8]。

广州东校区

位于广州小谷围大学城,总占地面积113.17万平方米,规划总建筑面积约62.88万平方米。东校区的专业设置新办的工科 中山大学(东校区) 本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准。

和传播设计学科为主,突出软件与信息技术、材料与能源技术、生物工程技术、工业设计及其他交叉学科与新兴学科。目前进驻学院系17个。在校本科生1.6万,大部分院系本科四年都安排在东校区就读[8]。

扩展阅读:

1 中山大学官方网站:http://www.sysu.edu.cn/

2 中山大学东校区:http://east.sysu.edu.cn/

3 中大珠海校区:http://zhuhai.sysu.edu.cn/

4 中山大学官网:http://www.sysu.edu.cn/2011/2011/xxgk/zdjj/index.htm

5 中山大学预科:http://www.sysu-edu.org/

6 中山大学北校区--历史沿革http://www.gzsums.edu.cn/2011/xqgk/lsqy/index.htm

7 中华人民共和国文化部外联局--广州格致书院 http://www.chinaculture.org/gb/cn_zgwh/2004-06/28/content_530中国学生网--中山大学http://www.chinastu.org/campus/2012-02-17/31411.html

8 中山大学岭南(大学)学院官网--岭南大学历史http://www.lingnan.net/second1/history.asp

9 中山大学高等教育研究所校史研究室--历史沿革示意图http://gjs.sysu.edu.cn/zsdxxs/yg/index.htm

10 中山大学高等教育研究所校史研究室http://gjs.sysu.edu.cn/zsdxxs/ngdls/index.htm

11 中山大学官网--中大校区http://www.sysu.edu.cn/2011/2011/xxgk/zdxq/index.htm

开放分类: 教育,高校,孙中山,广东,著名大学

爱华网

爱华网