(2012-09-07 10:56:19) 转载▼

标签: 娱乐

分类: 刘墉作品发表

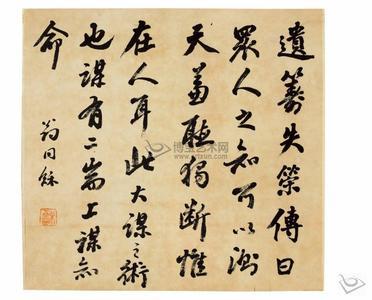

刘墉

中国绘画经过长期的发展,不论在技法、内容或裱装形式上,都造成许多固定样式,往好的方面讲,我们可以说这是传统,表现了中国绘画的特质;但是从另一个角度看,也可以说那已经成为一个框框,限制了国画的发展。

当我们的科技、生活步调,乃至许多思想观念,不但赶上西方,甚而有超越的情况下。令人惊讶的是,我们的国画家可能使用十七世纪的观念和技法来创作。

画家可以在冷气房间、现代照明下,坚持使用石青、藤黄、石绿、胡粉、宣纸、徽墨、端砚、宋裱。尽管许多以现代科技制造的颜料,不论在彩度、色相和持久性上,都不比传统国画颜料差,用起来且更方便。现代方法制造的纸张也可以媲美部分传统材料。现代形式的装框,更适合新式建筑悬挂。许多画家即使发现由于老一代艺匠凋零,有些传统的颜料、纸张、裱装已经愈来愈差,糟到造成对作品的伤害,他们仍然对付着使用,因为他们认为否则就不是国画。

在师徒的制度、临摹的教法下,许多人对传统失去了省思力,甚至根本不会想到古人也有不少值得怀疑的地方。在日常生活上,路走不通时,我们会找其他的途径,在绘画上,却经常发现站在死巷子尽头不知变通的人。

问题是,艺术创作本来是最自由的。我们到底应该为艺术而艺术,抑或为一种形式而艺术?许多我们认为无可置疑的传统优点,从另一个角度想,可能是缺点。我们不能只看它的正面,而无视于背后,否则世界愈来愈小,我们不去思辩自己,别人却要来思辩我们,自己的下一代,更可能自然而然地转向西方的情况下,国画将像平剧一样渐趋式微。

本专栏定名为「中国绘画的省思」,其「中国绘画」是广义的,包括传统与现代,革新与未革新的,因为许多国画问题,普遍存在于传统与新派绘画中。如同新派水墨画家,仍然把作品送到裱画店装裱,那么千年来裱画所造成的问题,也自然会影响他。

我们就从裱画的问题谈起吧:

国画装裱的方式对中国绘画风格的发展有重大影响

大家或许要说:裱画是多么末节的事,值得小题大作吗?那么我要讲:裱画不仅关系作品的保存,甚至间接地影响了中国绘画的形式。画说得更重一点:如果国画不是历代都以卷轴的形式为主,今天的国画不会是这个样子。我们现在如果再不好好检讨一下裱画的问题,国画的前途将非常堪虑。

国画裱褙与西画装框不仅做法不同,在态度上也不一样。

一张油画或水彩,若被交给了差的装框店,装进了差的框子,不会有什么大的影响,只要换个框子就成了。

一张国画如果被送进了差的裱褙店,麻烦可就大了,你可能会发现画面褪了色、起了泡、出了霉斑黄点,而且拿回来的画面,比送去时小了。

这是什么原因?

因为西画的装框,只是在绷好的油画外加框子,或将作品配上压在四周的艺术纸版或麻布,再加背板、玻璃和框边,装框的人是不改变作品的。

但是国画不一样,有时候站在裱画店,简直让人觉得是进了裁缝铺,裱画师不但切绫子、织锦,而且切画!因为他必须把画的四边修整好,才能把画和绫子边黏在一起。

偏偏中国的宣纸、棉纸,这种薄而柔软的长纤维纸,画了之后便要绉,绉了之后需要用浆糊将它与另一张白纸黏在一起,再黏在墙上拉平(裱画的术语叫「托底」、上板)。这么一来,那种遇浆糊处理的画,即使原来四边一般大,也会有些改变,而不得不在修边时切正。于是在裱画店的字纸篓里,我们常会看到一条一条,有笔墨、色彩的纸屑,那就是──原作。

画重裱一次,也就变小一次!

当我们到故宫赏画,必须知道那些经历数百年、多次「重裱」的画,都比画好的时候小了些。有些画如果原先题字太靠边,甚至可能被切去半行字。这是因为每次重新裱褙都得修边,修一次就小一点。

尤其可怕的是,重裱一次也就得把原来黏在画后的「托底白纸」,既撕又搓地揭下来一次。请问那画面以及画上的色彩、笔墨,能不受损吗?

中国画的裱褙,不论水裱、干裱、飞托、搭托,都脱不了浆糊,也自然得受浆糊的「洗礼」。除了商品画的机器裱褙,再怎么高明的裱工,都无法避免浆糊中的水气渗透到画中。

所幸国画用的墨,是最安定而不易晕散的,其它色彩由于用得薄,又加了许多胶,也就不太容易「跑色」。

可是从另一个角度来想,如果画家想用很重的色彩,甚至画得像油画一样厚的时候怎么办?答案是:不能裱或不易裱。最可以肯定的是颜色太厚的不能做卷轴,因为不易卷,颜色又会裂。

画家不得不将就装裱的形式

而卷轴是国画的主要装裱形式啊!不能卷怎么了得!画家有了这一层考虑,自然不敢画太厚的颜色。我们反过来想,如果西方的油画家,都要像中国画家一样,把作品裱成可以卷得小小紧紧的卷轴,他们能不改变色彩的厚度,甚至考虑「掉色不掉色」的问题吗?

我们可以说,就因为国画以「水墨为尚」,讲究的是空灵淡雅,色彩既然不厚,所以适于用浆糊、裱卷轴!但是反过来想,也正因为这种裱装方法,限制了画家的发挥,想画也不敢画了。艺术家需要自由发挥,国画家却在自觉与不自觉中,被约束了千百年,这是多么可悲?!

国画家竟不能成为作品的最后完成者!

另一件雪上加霜的是:国画家竟不能成为自己作品的最后完成者,因为不论多么讲究的裱装,除了必要修边之外,只要经过浆糊托褙,色彩多少要受影响,画上的彩色可能晕渗到托底的纸上,随着裱画刷子的「重刷」,表面的色彩可能移动;胡粉、石青、石绿这些矿物质颜料,由于画纸遇水之后会膨胀变大,颜料不易随着膨胀,而造成脱落的可能。所以教裱画的书上,常会提到有些画在裱后色彩脱落,而需要找人「完」一下,也就是代为修补。实际这工作多半由裱画师傅做了,如此说来,裱画师不也成作画者了吗?

画家不能完全主宰自己的作品,而要任裱画师切割、修补,这大概也算是国画的特质之一吧!

如果经过这番牺牲,能使作品有最佳的呈现,倒也罢了。问题是,国画卷轴是不是最好的展示方法呢?

中国家庭不适合挂立轴

中国家庭不适合挂立轴!

读者看到这句话或许会吃惊,但是请想想:

中国人炒菜的油烟是不是比洋人的烹煮大得多?中国人用的宣纸和西方水彩纸比起来,哪种容易吸油烟、挂灰尘?

家里挂立轴的人,有几位不曾见过风一吹,立轴就摇摇摆摆、乒乓作响的情景?又有几张立轴字画,能不随着晴雨变化,而翘来翘去?

又有几人家的房顶,高到可以挂六呎画面的长轴?甚至故宫经过温度控制的画,都难得有真平整的。

那么,我们又为何要裱立轴?

答案很简单:方便、价廉!

最佳的储藏方式不一定是最好的展示方法!

卷轴的方便,是无可置疑的。这就好比遇到大小不同的纸,要想储存在最小的空间,当然卷起来最好。

实际古人也就是这样发展出卷轴的形式。卷起来的缣素容易折损,于是想到在中间加一条硬的中轴,最外面打个结,成为了「手卷」。把那手卷的一端挂起来,让轴垂在下面,则成为立轴的样式。再把手卷不用卷,而用折的方式,又发展成蝴蝶装、旋风装这些书的装法。

所以卷轴是最起初、最基本也最方便的储藏方法,在东西方都是如此。但大家必须知道:最佳的储藏法,不一定是最好的展示法,两着不能混为一谈!

或有人说「我藏画数百轴,不过装在一个柜子里,每天早晨拿出一轴挂上,晚间摘下,投入柜中,第二天又掏出一轴。于是三百六十五日,天天换新,多妙!」

岂知他的得意处,正是值得我们省思的地方。如果某甲收藏西式装框的作品,每个画框要花万元,加上玻璃,重十余公斤,一栋房子挂不了几张画,每次搬上搬下十分不易。而某乙收藏卷轴,每轴平均花千元裱装,重不过两公斤,一个柜子可以收藏数百轴。

谁买画时会比较慎重?谁又会愿意出较高价,买较精的作品?

再举个例子:

如果你知道某位朋友学画,心想要一幅,再花个几百块钱就可以裱好挂挂。但是后来听说那朋友坚持每个求画的人,都得装最讲究镜框,所费不赀,你会不会因而犹豫,可能不再开口要画?

又如果你是位画家,知道买画或要画的人,把作品拿去挂几天就摘下来束诸高阁,那画也不过是随便裱裱,你会不会画极精的作品给他,又敢不敢标很高的价钱?

每次我看收藏家在柜子里东掏西掏,从一堆又一堆的卷轴间找画,每拉出一轴便喊出一位名家时。都觉得艺术家有被侮辱之感,也渐渐了解为什么中国人的「戏笔」、「随兴」之作特多,而国画在国际市场上,平均价远不及西方大师的道理。

人不自重,如何人重之?

当然有人会说,传统裱褙也有非常精工而昂贵的。但我要讲:如我前面说的,立轴并不是最好的展示方法,不论就恒久性、稳定性和保护性而言,都不如装框。所以仍然采用立轴的人,若不是为了追求那古朴的调子,就是在基本心态上属于暂时的展示。

话说回来,就算追求古朴,也要以作品为重,如果发现易损,仍然任它风吹烟熏,就是对艺术的轻蔑!

装框不佳,不如不装!

问题是,现在立轴的裱装,已经随着时代的进步、建筑装潢的改变,而趋于先裱成「片」(也就是镶有绫绢边的一张),再装入镜框的方式,是否表示已经没问题?

我的答案是:问题也大!除非裱画业者及收藏家,能尊重作品,并拿出良心来认真裱装。否则表面的粉饰太平,可能造成更大的伤害。

多年前读过黄天才先生一篇文章,谈到日本裱画大师目黑先生到台湾,原想去台北故宫研究古画的维护,却发现堂堂国家殿堂,用的居然是化学浆糊。而故宫人员表示曾派人去日本向某工艺社学习裱画。目黑先生大惊说:这怎么了得!工艺社的裱法,如何能用来修护国宝?

黄先生这一段文字,已经说出了今天国内裱画的问题。请各位读者看看自己墙上挂的国画,上面有没有生霉点或变黄?

请问那框子是否不平?甚至外面包了替代玻璃的塑料布?那胶布是否用强力胶死死地黏在画的背板上?

请问画框后面是不是三夹板?而那三夹板是否紧紧贴在画的背后?

如果是,那么密不透风,加上三夹板、强力胶中的化学材料,画框里的画能不斑?不霉?不变色吗?

过度商业化的裱画业

再让我们到裱画店走走!以前满壁书画,师傅在中间大桌裱褙的情景,恐怕早成历史。

只见满天满地挂的都是装好框的国画,多半是讨好的题材,待价而沽。裱画店老板说得好:「一张商品画几百块买来,裱一裱几千块出去,多好赚!所以而今为艺术家裱褙,是顺便帮帮忙啦!」

成天印杂志的印刷工人,不适于印画册;成天裱商品画的徒弟,不适于裱精品。道理一样:他们心中的准点已经下降,非但不会要求最高质量,甚至根本看不出来!

于是你会发现:他们从工厂叫来大桶大桶的浆糊,堆在那儿慢慢用(反正里面加了防腐剂,不容易坏)。

也可能看到裱画的棕刷子,因为年久掉屑,造成日后画面上的斑点。

更可能发现旧时裱画,「张壁」(把画张在墙上,使它干透,并令纸中纤维被拉平而稳定,以免日后变形的步骤)往往一两个月,现在则不过隔天。

尤其可怕的是,当美术馆唯恐紫外线伤画的情况下,国内的裱画店却可能把作品放在烈日下曝晒。

这是尊重艺术文化吗?

当我们发现自己的珍藏,因为装裱不佳而脱色、污染、生斑变黄;当我们看到像国际机场这样重要的地方,里面挂的大师代表作褶皱不平破绽处处;当我们看到许多国家殿堂里的画,外面蒙上一层灰尘;当我们发现举国居然难得找到有文化使命感的裱画店,而收藏家把一轴一轴的画丢来丢去,表示富有和洒脱时。即使拍卖热络画价狂飙,你能说这是尊重艺术文化吗?

综合以上的分析,我主张:

一、形式不能领导内容,为了避免裱画的方式限制了创作,我们应该研究不需要经过浆糊处理的裱装方法,或尝试不必事后裱褙,也能平滑展示的纸张。

二、多采取镜框,少使用卷轴,对于既有的卷轴,可以制作匣形框,也就是有深度的框子,将卷轴挂在其中展示。

三、为了使坚持采用卷轴裱装的作品获得保护,由国家设立专门研究机构,训练人才,并承接重要作品的裱装与修护。

四、裱画时,应要求「张壁贴板」的时间。装框时应使用无酸板,或在背后与画作之间加装防护纸,以免背板掉色,造成污染。

五、尽量避免以塑料布替代玻璃,以便透气及维护。

六、绘画经纪人及画家应为作品的长远着想,采取最佳的裱装方式,其费用可以注明于画价中,也就是将画作与裱装之价目分别列出,以征信于收藏者。

七、为免裱褙时因「修边」而切伤画作,采取四周以无酸「艺术卡纸板」或「包麻布纸板」的水彩画装框方式。或为保存传统风味,将绫布裱在四周的纸板上,而不直接接触原作。

八、为使画作与玻璃保持一点距离,以利空气流通,并避免色彩较厚的作品与玻璃黏在一起。应利用四周卡纸的厚度,将玻璃推开。或制作匣形框,将作品悬挂其中。

最严重的是:一个国家如果对艺术文物的保存没有远见,产生再多伟大的艺术家,都只能昙花一现。当艺术市场已经起飞,装裱事业却日趋下游,而人们仍然不能警觉,更显示了我们文化的表象。

尤其值得深思的是当艺术创作者也无视于不良裱装,对作品造成的伤害时,除了表现艺术家的无力感,也令人怀疑其创作的态度。

对于艺术家,作品就像自己的孩子,谁不希望孩子能有好的归宿和健康?

让我们一起省思、一起行动!

爱华网

爱华网