一、“告别地点”作意象,难舍难分见真情。

如李白《劳劳亭》:“天下伤心处,劳劳送客亭。”(劳劳亭,三国时吴建造,故址在今南京市南。)韦应物《送王校书》中:“送君江浦已惆怅,更上西楼看远帆。”许浑《谢亭送别》中:“日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。”(西楼,即谢亭。南齐诗人谢胱任宣城太守时所建。)

值得注意的是:其中的“长亭”和“南浦”成为送别地点的代表意象。长亭成为陆路送别诗词中的常见意象,在唐代送别诗词中不断出现。如李白《菩萨蛮》中“何处是归程?长亭更短亭。”南浦,则在南方水路送别的诗词中成为常见的意象。如唐代白居易《南浦别》中的“南浦凄凄别,西风袅袅秋”等。

二、“送别礼物”作意象,千里鸿毛价无量。

“酒”是饯行中最常见的礼物。如王维《送元二使安西》中:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”离别时的千言万语,丰富复杂的感情都由这一句简单的劝酒词表现出来。这首诗唐人已把它谱成歌唱,后人称为“阳关三叠”或“渭城曲”,几乎成了送别的代名词。

唱离别的歌曲相送是特别的礼物。如韦庄《江上别李秀才》中:“一曲离歌两行泪,不知何地再逢君。”又如李白《赠汪伦》中:“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。”诗中写,诗人乘舟待发之时,一群村民踏地为节拍,边走边唱前来送行了,这让李白十分感动。

折杨柳相送则另有深意。张九龄《折杨柳》中:“一枝何足贵,怜是故园春。”诗意是,一枝杨柳并不足贵,但它代表着故园的春色,值得珍惜。这是一位女子为情人送行的诗,诗句含蓄地表示了女子的青春也如故园春色一样不能久驻,盼望行者早日归来,莫辜负了春光。杨柳的依依之态和惜别的依依之情融合在一起,“柳”与“留”又谐音,所以古人在送别之时,往往折柳相送,以表达难舍难分之情,以至许多文人用它作为怨别、怀远的常用意象。

三、“交通工具”作意象,山高水远情更长。

写江南送客的交通工具多为舟船。如李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”另一首《送别》中有:“云帆望远不相见,日暮长江空自流。”两首诗中的意境相似,被送行者的船只已经在水天相接的尽头消失,但诗人仍极目远眺,唯见长江向天际流去。

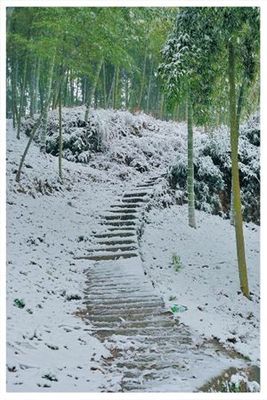

车马也是远行的重要交通工具,所以也常被作为送别诗中的意象运用。值得一提的是,写车马作为远行工具,却又常常只写马蹄或马行的足迹,给人留下更多的想象余地。如:刘长卿《送李判官之润州》中:“江春不肯留行客,草色青青送马蹄。”诗中说,满江的春色不肯把远行的客人留下,葱绿的青草伴随着马蹄送客远行。岑参《白雪歌送武判官归京》中:“山回路转不见君,雪上空留马行处。”人去路空,蹄印徒留,送行者怅然若失地站在雪地里,望着雪上的马蹄印出神。十分耐人寻味。

四、“多情眼泪”作意象,不流也难流也难。

如王勃《送杜少府之任蜀州》中:“无为在岐路,儿女共沾巾。”高适《别韦参军》中:“丈夫不作儿女别,临岐涕泪沾衣巾。”陆龟蒙《别离》中:“丈夫非无泪,不洒离别间。”此三处眼泪这一意象的作用相同,都主张离别时要立豪情、鼓壮志,不伤感、不流泪,要勇敢地去建功立业,做出一番成就。

韦庄《江上别李秀才》中:“一曲离歌两行泪,不知何地再逢君。”你看,诗人边歌边哭,声泪俱下,让歌声与泪水帮助抒发感情,谁能说这样的送别眼泪不能流、不该流呢?李商隐《无题》中:“相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”在这里,思念之泪不仅要流,而且是如点燃的蜡烛一样,流而不断,倾洒而干。杜牧《赠别二首》中:“蜡烛有心还惜别,替人流泪到天明。”诗中说连蜡烛也为惜别而多情,它替人洒泪,从傍晚一直哭到天明。那么人呢,他能不为亲朋的离别而倾洒深情的眼泪吗?

山回路转不见君, 雪上空留马行处。

[译文] 山路蜿蜒曲折,几番回转就看不见你的踪影了;但我还伫立着,凝望着,山路上早已空无一人,只有马行走的足迹留在雪地上。

[出典] 岑参《白雪歌送武判官归京》

注:

1、 《白雪歌送武判官归京》 岑参

北风卷地白草折, 胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来, 千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕, 狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控, 都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰, 愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客, 胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门, 风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去, 去时雪满天山路。

山回路转不见君, 雪上空留马行处。

2、注释:

武判官,未详。判官,官职名。唐代节度使等朝廷派出的持节大使,可委任幕僚协助判处公事,称判。

白草:西北的一种牧草,经霜后变白。

胡天:这里指西域的天气。

梨花:春天开放,花作白色,这里比喻雪花积在树枝上,像梨花开了一样。

珠帘:以珠子穿缀成的挂帘。 罗幕:丝织帐幕。这句说雪花飞进珠帘,沾湿罗幕。“珠帘”“罗幕”都属于美化的说法。

狐裘(qiú):狐皮袍子。锦衾(qīn):锦缎做的被子。

锦衾(qīn)薄:盖了华美的织锦被子还觉得薄。形容天气很冷。

角弓:用兽角装饰的硬弓。不得控:天太冷而冻得拉不开弓。控:拉开。

都护:镇守边镇的长官此为泛指,与上文的“将军”是互文。

瀚海:大沙漠。这句说大沙漠里到处都结着很厚的冰。

阑干:纵横的样子。

惨淡:昏暗无光。

中军:古时分兵为中、左、右三军,中军为主帅所居。

饮归客:宴饮回去的人。饮,动词,宴饮。

胡琴等都是当时西域地区兄弟民族的乐器。这句说在饮酒时奏起了乐曲。羌笛:羌族的管乐器。

辕门:古代帝王巡狩、田猎的止宿处,以车为藩;出入之处,仰起两车,车辕相向以表示门,称辕门。

风掣(chè):红旗因雪而冻结,风都吹不动了。掣:拉,扯。

冻不翻:旗被风往一个方向吹,给人以冻住之感。

轮台:唐轮台在今新疆维吾尔自治区米泉县,与汉轮台不是同一地方。

罗幕:用丝织品做的幕帐。

控:拉开弓。

3、译文1:

北风席卷大地,白色的草被刮得折断了,塞北的天空八月就飞撒大雪。

忽然好像一夜春风吹来,千树万树洁白的梨花斗艳盛开。

雪花飘散进入珠帘,沾湿了罗幕,穿上狐裘不感觉到温暖,织锦做成的被子也觉得单薄。

连将军都拉不开弓,都护觉得铁衣太寒冷,难以穿上。

在大沙漠上纵横交错着百丈厚的坚冰,愁云暗淡无光,在万里长空凝聚着。

在军中主帅所居的营帐里摆设酒宴,给回去的客人饯行,胡琴琵琶与羌笛奏出了热烈欢快的乐曲。

傍晚在辕门外,纷纷大雪飘落,红旗被冰雪冻硬,强劲的北风也不能让它飘动。

在轮台东门外送您离去,离去的时候大雪铺满了天山的道路。

山岭迂回,道路曲折,看不见您的身影,雪地上只留下马走过的蹄印。

译文2:

狂怒的北风卷地而来,枯脆的秋草都被吹断了,这北方边陲的天气呀,竟然在八月就大雪纷飞。就好像忽然之间刮了一夜春风,那千树万树的梨花都灿烂地开放了。片片飞舞的雪花穿帘入户,沾在帷幕上转眼消融;天气这么冷,穿着狐皮的衣服也不暖,盖着锦缎的被子也觉得单薄。将军们手冻得连角弓都拉不开,那冰冷的盔甲谁也不想穿。你看那浩瀚的沙海,冰雪遍地;你看那阴沉的天空,浓云密布。就在如此恶劣的天气里,主帅的营帐中正在为要回京城的武判官饯行,传来胡琴、琵琶和羌笛的演奏声。时近黄昏,送客走出军营门,外面依然是大雪纷飞,寒风凛冽,那营门上的红旗竟然冻得死死的,风都吹不动了。送客送到轮台的东门,是分手的时候了。唉,你这回去的路该怎么走呀!眼见得大雪封山,连路都看不见了。目送着客人远去,路转峰回,行人消失在山后,只在雪地上留下一行寂寞的马蹄印……

译文3:

呼啸的北风席卷大地吹断白草,塞北八月就漫天飞舞着雪花。就好像突然刮过一夜的春风,无数的树木都挂满雪白的梨花。雪花飘入帘内在幕帏上慢慢融化,狐皮大衣不暖锦被也嫌薄。将军角弓冻得都拉不开,镇边大将盔甲冰冷难穿戴。浩瀚的沙海冰雪遍地覆盖,万里长空阴云浓重稠密。中军设宴欢送回京的客人,胡琴琵琶与羌笛一起演奏。傍晚雪花纷纷飘落在辕门,朔风猛烈却吹不动冻住的红旗。从轮台东门送你回京城,出发时大雪落满天山路,路转峰回看不见你的身影,雪地上只留下一行马蹄印。

4、岑参(cén shēn)(715?—770),唐代边塞诗人,原籍南阳(今属河南新野),迁居江陵(今属湖北)。荆州江陵(湖北江陵)人,是唐代著名的边塞诗人,去世之时56岁。其诗歌富有浪漫主义的特色,气势雄伟,想象丰富,色彩瑰丽,热情奔放,尤其擅长七言歌行。

岑参是盛唐最典型的边塞诗人,在八世纪五十年代,他曾经两次出塞,在新疆前后呆了六年。他边塞诗的特点,我们应当从两个方面去把握。第一,他是一个好奇的人,正如杜甫说的“岑参兄弟皆好奇”(《美陵行》)。早年他喜欢从出人意表的角度去发现诗。有了边塞生活的体验以后,他的好奇天性也拓开了一个新的天地。

第二,岑参诗人中的一股一往无前的英雄气慨,这也是其他边塞诗人所无法比拟的。他赞叹别人“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”他自己就是这样作为戎装的少年英雄驰骋在西北战场上的。他出塞时,才三十出头,正是充满锐气的年龄。王昌龄、高适等年稍长的诗人,随着开元盛世的逐渐萎缩,朝政的日益腐败,已经开始认识到战争的残酷和非正义性的一面时,岑参却还在战阵上高呼驰骋显示英雄气慨。这种心态和思想境界,就使他的诗和高适比较明显的区别。高适观察比较深入,更多的看到战士的艰苦,因而诗的色彩要淡一些。岑参则用绮丽的笔调来凸显西北地区冰天,雪地,火山,热海的异域风光,歌颂保卫边疆的战争,歌颂将士们不屈不挠,立功报国的豪情壮志,有一种感人的厅情异彩。《唐之韵》

此诗在今人王兆鹏、邵大为、张静、唐元等的著作《唐诗排行榜》排名第77名。该排行榜以“古代选本入选次数”、“现代选本入选次数”、“历代评点次数”、“当代研究文章篇数”、“文学史录入次数”、“互联网链接次数”六个指标为统计分析,反映一千多年来的综合影响力。其中当代研究文章篇数排名第17名,现代选本入选次数排名地3名,文学史录入次数排名第13名,互联网链接次数排名第29名。

5、这哪里是写送别时的深情厚谊和依依不舍,这分明是写着自己的苍凉和寂寞。

雪落,是没有声音的。

就如同,雪地里深浅不一的马蹄印,只是一场虚幻的梦。

金刚经上说,人生如梦幻泡影,如露亦如电。

那是佛家的空。

但若真是如此,那这饮酒、吹笛、谈心谈情;那这暮雪、寒冰、万里愁云;那这守关、战争、为国为民;那在这荒凉胡地,白白蹉跎的漫长岁月,又有什么意义?

山回路转不见君,雪上空留马行处。

然后,是送别的人,转过身,背过脸,一脚踏上来时的路。雪拥连城,但那纷纷落在辕门的暮雪,已经不是来时的雪了。

送走了她们。我撑开伞,慢慢的走回学校,然后出东门,去热闹的五道口,剪了头发。

没有什么原因,也许是因为,突如其来的空寂。

空谷回音,发丝飘落的那一刻,若还能清楚地听到内心的声音,我想那必定是:

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

6、“山回路转不见君, 雪上空留马行处”见唐·岑参《白雪歌送武判官归京》。这两句大意是:峰回路转,挡住了凝望的视线,远去的友人看不见了,只有友人走过的雪地上空留下马蹄的痕迹。

这是一首出色的送行诗,而~两句又是此诗出色的结尾。人去路空,蹄印徒留,送行者怅然若失地站在雪地里,望着雪上的马蹄印迹怔怔出神。无需“一路平安”之类的套话,仅此一笔就把悠悠不尽之情,依依惜别之意烘托出来了。写送别、惜别可借用其意境和以景托情的表现手法。这是写归客远行,也是写别后雪景。友人已然远去,远方只留有马的足迹,而分别处也只有一个孤单的诗人,为友人的离去不舍,为友人的回京高兴,亦为自己那不知何日是尽头的边塞生活而惆怅。景中见情,诗人复杂的感情在这两句诗中表现得恰到好处,似有宇宙无穷人生短暂之感流露于字里行间,细细读来自是回味悠长,唐诗之蕴藉自此可见一斑。

7、“乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急。”我读易安的词,你听到了吗?喜欢诗词的你我,曾经在多少唐诗明朗与隽永的风格中畅游,曾经在多少宋词的婉约与豪放之间浏览,曾经在多少元曲的宫调与曲律中体味着剧中人的悲喜。只是曾经的凤凰涅磐,辉煌而悲壮,而那辉煌之后,便是无痕的灰飞烟灭和有痛的久远相思。红豆生南国,春来发几枝。春天的南国红豆是对你的相思;梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。夏日桐叶也是对你的相思。君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。秋天的夜雨还是对你的相思;山回路转不见君,雪上空留马行处。冬日的落雪还是对你的相思!心外无物,当繁华落尽,满目尘埃,袅袅的余音之后余下的却是晨钟暮鼓,木鱼声声。醒在梦中,便想去一座紫烟燎绕、草木萋萋、清泉潺潺的深山,让自己沉醉在飘渺的青烟、白云、迷雾里,也许这只能是亦如一场六朝春梦般的梦幻吧!

8、阿力麻里城似乎在一夜之间消失了,如今,旧日的城郭踪迹全无,只有白杨树立在瑟瑟凉风中,只有古而班通古特沙漠变幻的沙丘诉说着曾经的沧海桑田;“轮台东门送君去,去时雪满天山路。山回路转不见君,雪上空留马行处。”一派苍凉中,空留斯人远去的脚印,还有悠悠的诗词:

爱华网

爱华网