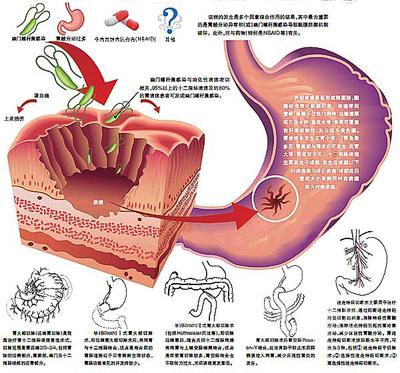

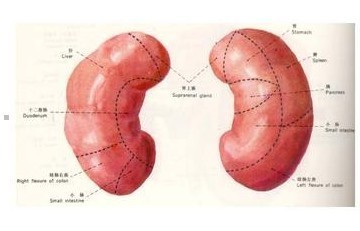

由于引起脾脏肿大的病因甚多,所以遇脾脏肿大的患者时,应结合患者的症状及其体征,积极寻找原发病,治疗上无疑应针对原发病治疗。若患者临床表现脾脏肿大,伴有一种或多种血细胞减少,而骨髓造血细胞呈增生表现,则可称之为脾功能亢进(hypersplenism)。当脾功能显著亢进,而治疗其原发病疗效又不明显,且原发病允许时,可行脾切除术。但应从严掌握脾切除的适应证:脾大显著,有压迫症状;严重溶血性贫血;粒细胞严重降低且常发生感染;血小板显著减少,或伴有出血表现。当脾脏切除后,血小板、粒细胞及红细胞可恢复或接近正常。

由于脾切除后可发生下列并发症:血栓形成,易发生血原性感染(脾脏是保护性血液过滤器官);继发性血小板增多症。因此,遇老年或长期卧床及幼年患者发生脾亢时,是否行脾切除术,应慎重选择。

西医治疗脾肿大主要采取脾切除手术。脾切除手术主要适用于:门脉高压引起的充血性脾肿大;脾肿大合并脾功能亢进(原因不明的原发性脾亢,较有诱因的继发性脾亢手术效果好);原发性脾肿瘤;脾囊肿(无论真性、假性,因易继发感染、出血,甚至破裂);疟疾、黑热病所致的巨脾;某些造血系统疾病,如遗传性球形红细胞增多症(脾切除经常有效)、原发性血小板减少性紫癜(脾切除大多有效)、自体免疫溶血性贫血(脾切除,约半数有效);游走脾急性扭转等。

肝脾肿大属于中医学的“痞块”、“癥块”、“积块”、“肥气”等范畴。癥积痞块是指腹内出现的肿块,肝脾肿大当然亦包括在内。肝脾肿大的治疗应根据肝病的主症,并考虑到湿痰、瘀血凝聚和毒热入络的特点,具体情况具体分析,以养血柔肝、活血化瘀为基本原则。

湿热未清者,辅以清利;毒热入血者,辅以清热解毒;脾虚者、健脾;气血不足者,益气养血。活血消痞药物的应用:常用赤芍、丹皮、泽兰、藕节、丹参,以凉血活血而消痞。湿热已清而正气已虚者,常用复肝扶正汤。若见痞块坚硬日久者,常用鳖甲、龟板、牡蛎、阿胶、地龙等组成的复肝软肝缩脾汤。若见湿热毒邪蕴结者,常用复肝解毒汤。

根据中医:“养正则积自除”的理论,以脾胃气血不足,作为肝脾肿大发病机制的重要因素。对久治不愈的肝肿大或脾肿大的患者,着重培补脾胃,并用一些消瘀化坚药物,如复肝调和肝脾,复肝逆转化纤效果较好。

如果治疗中,肝见缩小,脾反增大,食管静脉搏曲张无减轻,则不是好效果,应该调整用药。反之,治疗中脾脏回缩肝脏只有变软而无回缩,甚至增大者,经查如无癌变指征,常是肝脏再生代偿现象,是好效果。这种患者往往症状和肝功能者随着好转,而且预后较好。

脾肿大 - 疾病预防

脾肿大膳食

于脾肿大,应治疗引起脾肿大的基础疾病。很少需要做外科切脾,因为可以引发多种问题,包括容易发生严重感染。但是,某些严重情况下这些风险值得一冒:当脾脏破坏红细胞十分迅速发生了严重贫血时;当脾脏耗竭了贮藏的白细胞和血小板,容易发生感染和出血时;当巨脾引起疼痛或压迫邻近脏器时;当巨脾的一部分出血或梗死时。相对于手术而言,放射治疗有时也选择性地用来缩小脾脏。

肝脾肿大的饮食并无特殊,足够的热量、适量的蛋白、丰富而全面的维生素、适量的纤维即可。炒菜宜清淡,少放油,少食油腻和油炸食品,少食生冷、刺激性食品。

其次,饮食结构要合理。要多食蔬菜、水果,以补充足够的维生素和纤维素,也有助于促进消化功能。肝脏功能减退时常常影响脂肪代谢,所以很多慢性肝炎患者会合并有肝炎后脂肪肝。因此饮食要低脂肪、低糖(过多的糖进入人体内易转化为脂肪)、高蛋白。蛋白质饮食要包括植物蛋白和动物蛋白,如豆制品、牛肉、鸡肉、鱼肉等。挑食对肝病是不利的。

另外,食量要恰当。肝病时消化功能减弱,食之过饱常导致消化不良,也加重肝脏负担。所以有人提出吃饭八成饱最好。暴饮暴食对肝脏、对胃肠功能都不利。[1]

爱华网

爱华网