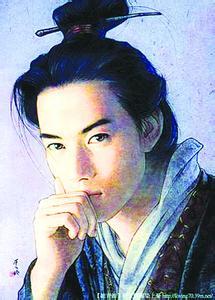

王扶之,(1923-),陕西子洲,1964年少将,天津战役时任39军115师343团团长。

在新中国的开国将军中,1923年出生的王扶之是名副其实的“小弟”。然而,这位目前最年轻的开国将军却有着传奇般的经历:在他的戎马生涯中,曾多次遇到政治与军事战场的危难。

3个月私塾成了小知识分子。十二岁当上红二十六军“少共营”战士。自行车驮着新四军三师的指挥部,只身陷入日军重围。

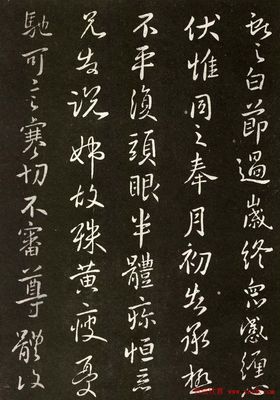

王扶之原籍陕西延安,他家原住在陕西子洲县,世代为贫苦农民。王扶之五岁丧母,随父长大,后来家中日益窘迫,他父亲只好离乡到延安一远房亲戚的地主家打长工。后来,父亲将他接到延安,他成了地主家的一个小放羊娃。稍大些,他轮流到一些富农家打工,也就是在这个时候,他父亲求人,将王扶之送到一家私塾上了3个月学。尽管读的是《三字经》、《百家姓》,这却使王扶之日后成了红军中的小知识分子。

由于穷困,3个月后王扶之辍学,继续给人家开荒种地,经常只身一人在野狼经常出没的地方干活。那时,延安一带常有刘志丹领导的红军活动。从小见过不少反动军队的王扶之头一次觉得,红军是一支令人可亲的部队,因为他们经常为老百姓挑水扫院子。

“我想跟你们到队伍上,行不行?”一天,十二岁的王扶之突然萌发了当红军的念头。

回话的红军看他一脸稚气,不免疑惑:“你多大了?”

“你看我有多大?”王扶之不知哪来的机灵。

“有十六七了?”

“还真差不多。”

就这样,十二岁的王扶之成了一名小红军,来到红二十六军“少共营”。这个“少共营”最大的十七岁,一般只有十五、六岁,但像王扶之这样年纪的孩子还少有。这是1935年7月的事。

说是当红军,其实他依然穿着老百姓的衣服,手持梭标。后来在与侵犯陕北的国民党军队作战中,王扶之才第一次有了一支“马拐枪”。当时,来自东北的国民党军,眼见“少共营”的娃娃军,曾不可一世。然而,初生牛犊不怕虎的娃娃军,几个冲锋就将全副武装的国民党军队打得七零八落。一些国民党兵直到当了俘虏,还不理解:大人怎么会在孩子面前吃了败仗呢?

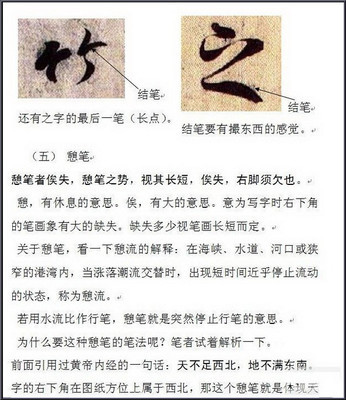

1936年,红军东渡黄河对阎锡山和国民党中央军作战。王扶之作为红军中的“文化人”被调到红十五军团部所属的测绘集训队学习,当了一名测绘兵,以后又历任通讯参谋、作战参谋。在河北平山县,部队缴获了敌人的一辆自行车,成了当时的稀罕物,王扶之和众多红军战士一样,对这辆有两个轮子便能在地上行走的交通工具爱不释手,得空就学。后来他竟练就一番杂技般的骑车本领,可以手不扶把,甚至将脚放到车把上骑。没想到,这技艺使他与一位我军高级将领联系在一起。当然他更不会想到,由于工作上的联系,事后令他险些陷入致命的政治事件中。

这位我军著名的将领便是大将黄克诚。

王扶之所在部队在抗日战争中被编入新四军三师。当时的黄克诚任师长兼政委,身材高大的王扶之在黄克诚手下当作战参谋。黄克诚因高度近视,行动困难,每逢行军,黄克诚就由王扶之和侦察排长惠汉良轮换驮着,有人便风趣地说,王扶之自行车的后座上驮着新四军三师的指挥部。

那时,王扶之还经常化装深入苏北敌后。为争取伪军,他常常出没于伪军中下层军官和士兵中,交了一些可靠的朋友。一次,他穿着长袍马褂,打扮成商人模样,来到涟水县一伪军炮楼,任务是和这里的伪军疏通关系,要他们在我军攻打另一个据点时不要替日军打仗。当他与内线人员联络后,刚要离去,不料一辆满载日军的卡车匆匆赶到。一看那架式,便知道是有人走露了风声。走是走不出去了,如果躲起来被敌人发现,也必死无疑,形势不容王扶之迟疑。也许是当了几年参谋的缘故,王扶之很镇静,立即分析出敌人未必知道他的身份,于是招呼人坐下,拿出麻将装作打牌。其实,王扶之只认得麻将牌,没怎么打过。这时,日军走上岗楼,看到王扶之是个陌生人,立刻让翻译盘问。王扶之从容告诉日军,自己是商人到这里办点事。日军没有马上离去,坐下来边喝水边继续盘问,直到没有看出破绽时才离去。

在朝鲜山洞,一声巨响,他与战友被埋在漆黑的山洞里。彭德怀急电:活着见人,死了见尸。王扶之又一次大难不死。

抗美援朝时,王扶之出任39军115师副师长。这支部队在朝鲜战争中打出了雄风。

1952年夏末秋初,王扶之所在的师坚守临津江以东阵地。敌军为夺取它,将成吨的重磅炸弹倾泻在志愿军的阵地上。顿时,黄土变成焦土,岩石成了粉末。

8月2日,已担任代理师长的王扶之正在山洞里和参谋们研究战况,随军的新华社记者刘鸣在赶写战地报道。突然,一声沉闷的巨响,山洞顶部被重磅炸弹命中,洞里的王扶之和其他7人被掩埋在漆黑的山洞里(除王扶之外,其余6人是记者刘鸣,作战科长苏盛轼,参谋陈志茂、张釜山,侦察科参谋小刘,书记员小杨,测绘员小梁)。

王扶之顿时失去了知觉。他醒来时,耳朵嗡嗡直响,身体好像被千斤重担压着。后来他才知道,炸弹爆炸时巨大的气流一下子将他推到了坑道尽头,压在碎石乱木之中。而后,他开始急切地呼唤他们的名字,可除了苏盛轼和陈志茂两人低弱的声音外,其他5人没有回应。王扶之和两位幸存者,相互挣扎着从土石堆中爬出,他们整整用了大约3个小时。

刚刚从死亡里爬出,3人又痛苦地再一次面临死亡的考验。当时洞内与外界隔绝,首要的是让洞外的战友知道洞内的人还活着。于是,他们敲打脸盆、水桶、饭盒等物品,但一切都无济于事。

一天之后,洞内空气越来越稀薄,里面没有一点粮食和饮水。王扶之和战友们懂得,有水就有生命!他们把尿集中在一起,以备在最困难的时候用。此时,他们喉咙干渴,难以忍受。3人都想到了死,但没有恐惧感,惟一有些失望的是,这种牺牲总有点不壮烈。在近乎绝望之时,他们听到了响声——山洞的一头传来连续不断的挖掘声。顿时,3人增添了求生的勇气。

原来,当王扶之他们遭敌机轰炸失去联络后,志愿军总部命令全力营救。彭德怀司令员说:“要想尽一切办法,将王扶之他们抢救出来,万一牺牲了,也要将其遗体挖出,运回国内。”

说实在话,当时洞外的官兵无法知道王扶之等人死活。师里组织工兵救援一日,不见踪影,大家分析后断定洞中人已无生还希望,遂停止救援并着手准备后事,三具棺材也拉到了现场。后一工兵连长清理现场时,忽见两只苍蝇于缝穴中飞出。该连长立即报告师政委:“苍蝇能够活着飞出来,说明洞子里还有空气,可能师长他们还活着!”师政委闻报,立即增加兵力,突击挖掘。抢救挖掘工作进行了38个小时后,王扶之等3人终于被师工兵部队救出。战友生死重逢,相互紧紧拥抱在一起,热泪纵横。将军回忆此事时曾感叹地说:“要不是洞中两只苍蝇飞出,我这条小命早完了。可惜的是我没记住那位工兵连长的姓名,至今仍未找到他。”而且,对于人们都十分厌恶的苍蝇,王扶之将军把它们称为“救命恩人”,从不加害。

“北兵南调”、“山东之行”事件,使曾九死一生的将军重新陷入生死关头,秘密使命使这位作战部长更增加了几分神秘色彩。

志愿军归国后,王扶之先后担任39军军参谋长、副军长兼参谋长,“文革”前被授予少将军衔。他所在的军被国外军事专家称为“中国王牌军”。1968年,王扶之调总参谋部任作战部部长。

那是一个风云突变的年代,王扶之担负过一些重要使命,也注定要卷入复杂多变的政治漩涡中。

在总参作战部期间,王扶之作为部长经常与周恩来总理见面。周恩来总是亲切地称他“扶之”,并曾交给他一些机密任务。以往每年国庆节,是作战部最繁忙和紧张的日子。为防止意外,作战部的指挥小组就设在天安门城楼上,以便利中央军委的领导同志现场指挥,分秒不耽误。一次,周恩来让他和外交部一位领导陪同秘密来华访问的一位越南领导人,在上海参观我援越的副食品加工厂。这次活动对外未公开。王扶之身着便装,由空军提供专机到达上海。当时王洪文、王秀珍、徐景贤出面接待。那位越南领导人看到中国大批的援越物资和工人辛勤劳动的情景,感动得热泪盈眶。那位越南领导离华时,王扶之和外交部的领导人一直将其送上飞机。这位越南领导人当然懂得,外交部与总参作战部领导相陪相送,既是一种礼节,也属一种规格。

1971年9月,林彪事件败露后,“四人帮”提出一个所谓“北兵南调”,说林彪在叛国投敌前,曾安排死党调动北方部队南下,为设立伪中央作武装策应。王扶之作为来自“四野”的作战部长,难免不受牵连。

事隔20多年,当这一切不成为机密的时候,其真相可以公布于众了。所谓的“北兵南调”本来是一次正常的战备工作。1968年,当中苏发生边界冲突后,美国出于国际大格局的考虑,暗示希望与中国改善关系。毛泽东主席巧妙利用这一细微变化,为推进中美关系发展,曾多次通过各种途径频频向美国发出暗示和信号,来改善中美关系,于是便有了1971年4月21日美国国家安全事务顾问基辛格博士的秘密访问。同年7月9日,基辛格首次正式访华。毛泽东和周恩来对中美关系改善可能引起的变化考虑得相当周到,甚至考虑到了可能引起的美国与台湾关系的变化。在基辛格和尼克松来华时,蒋介石破坏中美关系的改善,在东南沿海采取军事行动,为此中央军委对沿海部队作了一些调整。然而,这事情巧就巧在与林彪事件发生在同时。在“批林批孔”中,“四人帮”及其一伙为达到某种目的,便弄出个“北兵南调”的奇想。醉翁之意不在酒,他们的目的是想通过“北兵南调”事件整倒叶剑英和一批老干部。本来无任何过错的王扶之作为作战部长自然首当其冲了。有人让他反复交代,甚至被诬蔑为“林彪亲信”。

如果说,“北兵南凋”事件使王扶之险些被整垮的话,那更严重的“山东之行”事件,终于使他离开了作战部,被贬到地方工作。

“山东之行”其实也不复杂。1973年,王扶之向叶剑英建议,为加强渤海海湾地区协同作战能力,由他带领一些人员到山东半岛勘察地形和调查研究,以便制定作战计划。对这一建议,叶剑英十分赞同。于是,王扶之他们来到山东地区。说来凑巧,王扶之所到的部队,事前有江青的追随者于会泳、刘庆棠、浩亮等人前脚“驾到”。这些在“文革”中红极一时的人物,当时有恃无恐,狂妄傲慢。对这些人的表现,部队官兵怨声载道。跟随王扶之的一位参谋出自义愤,事后未和大家商量,将耳闻目睹的事实写成一封信寄给周恩来。没想到,这封信被“四人帮”截获。于是,这封信成了“告黑状”,当时的总政治部主任张春桥批给总参,要求严加查办,并要追查黑手和后台。王扶之又一次首当其冲。

在追查王扶之的同时,那位写信的参谋被当作反革命隔离审查,进了“学习班”。当时与王扶之同行的还有数人遭到牵连和诬陷。在“四人帮”眼里,王扶之的这次“山东之行”是受叶剑英指派的。当时“四人帮”的爪牙三天两头找王扶之谈话,其目的是要从王扶之嘴里掏出叶剑英的所谓“罪行材料”。王扶之早就看出他们的野心。为了保护叶剑英,王扶之在谈话和“交待问题”时从不涉及叶剑英,自己全部承担起来。

审查期间,王扶之被免去了作战部部长职务。1975年,对王扶之的的审查结束,给他的结论是:“犯了严重方向路线错误”,调离总参,到山西担任省委书记。

王扶之在山西一呆便是5年。直到1980年,叶剑英问起王扶之时,他才被重新安排工作。不久,他赴乌鲁木齐任新疆军区副司令员,以后还担任了七届、八届全国政协常委和中共11届、12届候补中央委员。

(附录)

王扶之赤手夺枪

1935年10月1日,徐海东、刘志丹定下了围城打援的方案。红75师在劳山路东,红78师、红81师一部在劳山路西,在劳山形成一个夹击的态势,专等敌人送上门来。

很快,东北军110师进入红军的包围圈。10月1日下午2时左右,我红75师、78师、81师一部发起冲击,一下子把敌人分割成好几段。敌110师就地慌乱地组织防御,我则就地各个围歼。少共营共有200多人,负责攻打一个小高地。那时王扶之参加红军不久,还是个红小鬼,因为红军武器少,他就扛着一柄梭镖冲锋。

营长简短地给他们明确了任务,全营分三个梯队,一个梯队正面进攻,另两个梯队两侧迂回。

少共营都是些娃娃兵。他们冲到高地底下,就听到敌人在用东北话喊,“底下都是些小疙瘩,不成气候。”小孩有一个特点,就是不知道什么是死。敌人一叫喊,这些红小鬼更来劲,正面进攻牵制,两侧迂回就攻上去了,子弹在他们头顶上嗖嗖飞个不停。敌人盯着正面放炮打枪时,两侧的娃娃兵已经冲到眼前了,王扶之端着梭镖直奔一个举枪瞄准的敌人,“缴枪不杀!”梭镖抵到了敌人脖子上,敌人只好跪下双手将枪举过头顶,王扶之一把就夺了过来。从此,他拥有了从军以来的第一支枪。

劳山战斗以后,王扶之离开少共营调到75师223团,在三营当通信员。1936年2月,他又被派到军团部测绘训练班学测绘。事情就这么巧,在军团部一起学测绘的同学有个叫马德良的,说一口东北话,王扶之觉得他面熟,就和他聊天,原来马德良正是劳山战斗中被少共营缴了枪的俘虏兵。他被我军俘虏后,看到红军官兵一致,就要求留下当兵,不回老家。马德良对王扶之说:“当时,我们在山上往下一看,底下都是些小疙瘩,我们一想没啥事。没想到你们这些小疙瘩不要命,一下子就冲上来了,我们还没来得及反抗,就被缴了枪。”马德良又说:“还真得感谢你们,把我给提前解放了。”后来马德良因为作战勇敢,当了红军的团参谋长。

爱华网

爱华网