作者:张军

“血汗工厂”(sweatshop)的问题最近引来很多的讨论。血汗工厂一词最早源于英国1830年代条件恶劣的制衣工厂。英国第一个反血汗工厂的法案与废奴法案都是1833年通过的。所以早期对血汗工厂的反对跟废奴运动其实一脉相承。西方社会保护劳工制度的形成及1919年国际劳工组织的建立都跟反对血汗工厂的诉求有关。近年来耐克、锐步、沃尔玛、以至苹果公司等都曾被指控使用血汗工厂。一些研究中国劳工问题的香港和美国学者发现由于西方社会对血汗工厂的批评和抵制,许多著名的品牌厂商从从90年代中期开始纷纷在他们中国的分部和供应商中推出企业行为规范,至少从表面上维护基本的劳工权益以避免对品牌形象受损。

血汗工厂当今美国将血汗工厂定义为雇主违反联邦或州的劳动法中一项以上的关于最低工资、加班、童工、家庭作坊、职业安全与健康、工人的报酬或产业规范的规定。中国的法律中似乎并未出现这个字眼,但也有类似的规定。从美国的标准来看,可能中国的大多数工厂都应该被划入血汗工厂之列。我们当然不能用美国的法律来衡量和要求中国的企业,但是工人收入低、待遇差、工作生活环境恶劣的(准)血汗工厂在中国的普遍存在是一个不争的事实。学术界对血汗工厂的争论由来已久。有人说血汗工厂纯粹是一个主观的道德判断,不具备学术价值。也有人会说这首先是一个法律问题。但法律是人制定的,而立法的原则当中必然包含着对公正和效率的考量。主流经济学界一向不主张打击血汗工厂。哈佛经济学家萨克斯(JeffreySachs)1997年曾表示,虽然他从道义上反对童工及虐待工人,但是:“我关心的不是血汗工厂太多了,而是太少”。克鲁格曼(Paul Krugman)也曾经将血汗工厂主称为“没良心的只知道抓住机会通过廉价劳动力赚钱的跨国公司和贪婪的地方企业家”。但他也强调所有的发展都是从血汗工厂起步的。

有人说只要工人进入血汗工厂是自愿的,就没有任何问题。不管工资多低,条件多恶劣,只要工人是自愿的,就足以说明他们的生存条件已经因此得到了改善。但是,工人进入“血汗工厂”真的都是自愿的吗?中国新的劳动合同法第八条也规定:“用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况。”但问题是在中国目前的制度环境下,许多承诺常常得不到兑现,甚至雇主自己对未来的、潜在的“职业危害”也并不清楚。否则,如果工人事前就清楚自己未来可能或遭受严重的健康损害甚至伤残风险,那么他们宁可钱少赚一点也一定不会做这种铤而走险或慢性自杀式的选择。如此看来,血汗工厂的问题首先应当是一个制度和执行的问题。

其次我们要问,一个人为什么会“沦落”为(准)血汗工厂的工人?是他们自己愚昧、落后、懒惰,还是有其它社会性的原因?必须强调,市场里面的工人同时也是国家的公民,而公民应当享有基本的公民权利。如果一个国家贫穷或者无能到让她的国民如果不进入血汗工厂就只能饿死或沦为乞丐,那我们也无话可说。事实上在一些极端落后国家比如巴基斯坦也确实发生过因为血汗工厂关闭导致工人境况恶化、或者女工转而靠卖淫为生的事情。但是当今中国作为全球第二大经济体、人均GDP超过4000美金、政府每年可支配收入超过两万亿美金,如果也这样宣称就实在说不过去了。极端的自由主义者推崇个人自由,甚至对自己的同胞自由地饿死、自由地做乞丐也无动于衷。他们主张“程序公正”,却对“起点公正”和“补偿性正义”嗤之以鼻,对历史上的不公正问题熟视无睹。他们主张有一个中立的程序施用于任何社会群体:兔子也好,乌龟也好,让他们在同一条起跑线上开始跑就好了。

中国目前的贫困阶层的出现恰恰很大程度都不是因为这些人的懒惰,而是由于对于作为社会主体的农民的长期的制度性剥削、转型过程中因为“掌勺者独占大锅饭”等对城市工人的无情剥夺、以及其它方面严重的分配不公造成的。按理说社会福利保障应当可以作为对这样的不公正的弥补。但是,资本主义的北欧社会福利国家在社会福利方面的开支接近GDP的30%,英美等所谓自由市场经济国家也接近20%,社会主义的中国却连10%都不到。而且,中国的福利向来是“负”的,也就是对高收入者特别是官僚阶层的补贴大大高于对低收入者的补贴。这就是秦晖教授所说的中国老百姓的自由比不上低自由的福利国家,而福利也比不上低福利的自由国家。而这种自由福利“双低”状况正是许多人进入血汗工厂的前提和背景。

按照罗尔斯(JohnRawls)在《正义论》中提出的无知之幕(veil of ignorance)原则,国家制度的设计除了平等地保护个体的自由和权利,还应当使社会中最弱势的角色能得到有限的、但是最好的保护。对罗尔斯而言,经济的不平等只有当其能够改善社会中最弱势的而不是最强势的成员的境遇时候才应当被容忍。森(AmartyaSen)认为贫困并不仅仅是低收入而是对人的基本能力的剥夺。森主张对自由的保护应当包含五个元素:政治自由,经济能力,社会机会,决策透明、保障性安全。他认为包含这五大元素的、对人类自由的扩展性的保障应当既是发展的核心目标又是发展的主要手段。如果拿罗尔斯和森的标准来的标准来对照,中国的制度公正无疑是一个笑话。因此血汗工厂的正当性也应当被打上问号。

即使不考虑公正的问题,我们仍然要问,支持血汗工厂的发展就一定符合“效率”的原则吗?就一定是经济增长的必由之路吗?支持血汗工厂的经济学家通常都会援引比较优势原理来论证政府不干预的自由贸易从长期来讲将使得交易各方都普遍受益。按照比较优势原理,如果一个国家要求为其工人支付超出目前市场水平的工资,那么它就会丧失自己的发展机遇并永远落后。比较优势也是近10年前林毅夫与杨小凯辩论时所提出的“后发优势”的支撑理论。林认为中国充足的廉价劳动力资源可以用来置换昂贵的资本,大量吸引外国投资,引进先进的技术和设备。杨小凯则针锋相对地指出了中国社会经济发展中的“后发劣势”问题。虽然后发国家有较大的模仿空间,但模仿技术比较容易,模仿制度则因为既得利益的阻挠会比较困难。但是杨小凯认为只有"制度兴国"才真正靠得住。在没有一个“良序”制度条件下,即使能有短期的经济增长,也会为长期发展埋下隐患。杨小凯强调后发劣势的最重要弊病并不是国营企业效率低,而是将“国家机会主义”制度化,其结果就是使市场化沦为"坏的资本主义":除了官商勾结、政治垄断等之外,一个最明显的特点就是收入分配不公。

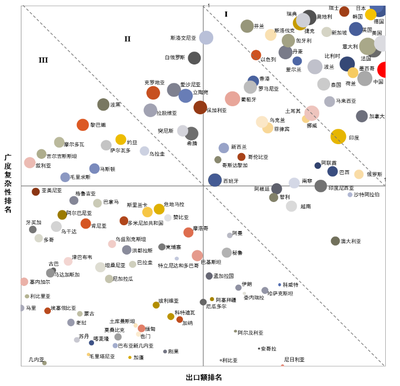

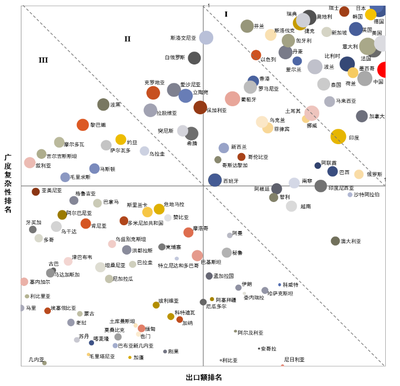

林杨的辩论可以为我们思考血汗工厂问题提供一个很好的视角。我们要问:是否遵循比较优势放任自流地让(准)血汗工厂发展下去,产业就可以逐步自动升级、由劳动密集向技术和知识密集型转化、由低附加值向高附加值转化,因此工人的收入和待遇就可以普遍提高并最终消灭血汗工厂呢?答案基本上是否定的。当今的国际竞争已经进入产业链和价值链竞争的阶段。以中国为代表的发展中国家虽然得到了进入国际生产分工的机会,但是却集中在最不赚钱的、技术含量最低的加工制造环节,其特征就是对劳动力、资源与环境的掠夺性使用。居于产业链高端的发达国家的大企业特别是跨国公司普遍控制着技术、市场和定价权,因而处于价值链底端的中国企业几乎被禁锢而罕有升级的或获得高附加值的机会。这就是为什么作为加工制造者的富士康只能从市场售价$600的iPhone4中分得$6.54,$299的iPod中分得$3.70。在这种情况下,后发者的学习基本仅限于一些简单的反向工程和应用性的开发,真正的研发活动普遍缺失。即使一些代工企业能掌握一些核心技术,由于其大客户的钳制也很难发展自有品牌。当西方企业的高技能雇员普遍投身于学习、研发与创新并得到高回报的支撑时,中国企业的低技能雇员普遍投身于几乎没有任何技术含量的、缺乏学习和提高机会的简单重复性劳动。企业随着规模的扩大利润却不断被挤压,投资研发的能力不升反降。这样二者的差距往往是在加大而不是缩小。

这种情况下,不管是港台的代工企业还是本土的中小民营企业都成为逐水草而居的掠夺性、短期利益驱动的生产者。“低水平制造就像牧民在草原上放牧,这里吃完了就去了下一个地方,追逐的只能是下一块草原。从欧美到日韩到港台到大陆再到越南。产业不升级,永远不能摆脱疲于奔命的宿命”(王缉慈教授援引昆山台胞投资企业协会蔡一明原话)。在这种状况下,企业很难有做百年老店的长远目标,只能是过一天算一天,即使有现金盈余也不愿意投资于研发或者员工的培训而是投入股市房市去赚快钱。而由于制度的扭曲和疏漏,我们的“市场”也为生产者提供了大量的这种不务正业、投机取巧、盲目多元化的机会。同时如张永璟教授所言,以价格战为主导的逐底竞争(race-to-the-bottom)会产生逆向淘汰或者“劣币驱逐良币”的效应,使得少数希望做百年老店的企业也很难在激烈的市场肉搏战中站稳脚跟。

比较优势所依赖的传统经济学是基于一个局部的、静态的、边际收益递减的、单一均衡的、线性的分析框架。最新的经济学进展,越来越强调系统的、动态的、边际收益递增的(increasingreturns to scale)、有多重均衡可能的、甚至是非均衡的分析框架。著名发展经济学家阿布拉莫维茨(MosesAbramovitz)(1986)曾写道:“早期发展经济学最重要的发现就是系统性的变化需要协调......如果一个国家的资本存量是由许多相互联锁的元素组成的复杂网络,那么如果没有代价高昂的其它元素的重建,要用更加现代化和有效率的元素去取代这个复杂系统的一部分是很困难的”。老的分析框架只关注外部性(externality),即企业是否可以从自己的投资中排他性地获益。而新的框架更强调互补性(complementarity), 也就是企业之间、企业与其经营环境之间的复杂关联性并由此带来的企业对未来期望的和其行为偏好的影响。如此看来,经济不发展是系统性的协调失灵(coordinationfailure):潜在的投资人都在互相观望等待其他人的行动而无所作为。企业间的协调至关重要但是常常不是简单通过市场可以实现的。当经济和制度的结构性约束使协调失灵普遍存在时,系统就会陷入低水平均衡。

在传统的分框架中,技术基本上是给定的。知识积累、扩散和放大的效应被忽视或低估。事实上从马歇尔在1920年发表的《经济学原理》中就已经强调了地方化的知识积累和溢出效应对经济发展的影响。在阿罗1962年发表了《边干边学的经济学含意》一文之后,学习效应、知识溢出以及由此带来的规模收益递增日益受到重视。后来这种效应被命名为“马歇尔-阿罗-罗莫尔外部性” (Marshall-Arrow-Romer(MAR) externalities)。同时,随着大卫 (PaulDavid)、阿瑟 (BrianArthur)、克鲁格曼、诺斯(Douglass North)等人对路径依赖和规模收益递增从不同角度的研究和强调,传统的线性的、单一均衡的经济发展模型日益受到挑战。互补性、非线性、规模收益递增、路径依赖都使得多重均衡成为可能,发展中的极化效应长期存在的可能性大增,低水平的、甚至是恶性循环式的均衡完全可能在历史中出现并固化。尽管偶然性永远存在,但几乎所有这些理论发现都在指向“后发劣势”而不是“后发优势”。

因此,(准)血汗工厂最大的效率损失来自于他们疏于学习、逐水草而居、涸泽而渔、焚林而猎、逆向淘汰的短期行为。而当今学术界的共识是真正可持续的经济发展只能来自于学习和创新,而且取决于是否可以让更多的成员、包括一线的工人参与到学习和创新的过程中来。前哈佛大学教授、著名创新研究专家拉佐尼克(WilliamLazonick)的研究显示日本的产业升级和劳动者技能提高很大程度是由于雇主愿意“把技能留在车间” (put skills on the shop floor), 让一线工人有大量的学习、提高并参与决策的机会,同时让刻苦而忠诚的员工不必担心失业并有内部提升的机会。但正好相反,处于价值链低端的中国企业普遍将劳动者当作没有大脑的、可丢弃的一次性用品来使用,工人普遍得不到学习、充电和提高的机会。而由于既得利益者者的阻挠,迟迟得不到根本性改变的土地、户籍、社会保障制度等又使这种短期行为得到固化和加强。无效的制度同时导致一批又一批学了很多华而不实的所谓知识的大学生被培养出来。不客气地讲,中国以农民工为主的一线产业工人基本上跟妓女一样都是吃“青春饭”的。大多数都是从不到二十岁干到三十岁上下就走人回家了。很少有企业愿意雇佣超过30岁的一线工人。他们不光缺少学习的机会,学到的一点东西也很快丢弃了。从这点上看,虽然奥地利学派强调自发秩序反对政府干预,但是对工人的保护性使用是真正符合奥派庞巴维克(Böhm-Bawerk)所讲的迂回性生产(roundaboutness):放水养鱼一定胜过涸泽而渔。从长远来看,经济发展只能来自对劳动者以及环境的保护性使用而不是掠夺性使用。

动态互补性、产业链竞争、低水平均衡陷阱与后发劣势都使得非常有必要通过制度与政策性的推动让经济从恶性循环的低水平均衡陷阱进到良性循环的高水平均衡。在此情况下,盲目地恪守比较优势或者等待海耶克的自发秩序的救赎是迂腐的或没必要的。剑桥大学韩籍经济学家张夏准指出盲目地遵循比较优势原理只能帮助发达国家巩固和扩大其对于发展中国家在技术和市场方面的领先优势。在他的著作《踢掉通往成功的梯子》(Kickingaway the Ladder)一书中指出,总是提倡自由贸易的英国,正是第一个使保护幼稚产业手段愈趋完善化的国家。所有的主要发达国家都曾经使用产业和贸易保护手段,但当他们致富之后却要踢开通往成功的梯子,劝告或强迫落后国家不要效仿他们之前的做法。很简单,一个被过度溺爱的婴儿可能永远长不大,但让一个完全得不到呵护的婴儿直接去跟成人去竞争则可能使其迅速夭折或永远变成侏儒。当一个经济体中的企业已经足够强大并在国际市场中富有竞争力的时候当然希望市场越开放越好。但一个盲目开放的落后经济体很容易使自己的企业被扼杀于襁褓之中。

拉佐尼克在他对欧美日20世纪的经济发展史的系列对比研究中发现,竞争优势与产业领导地位乃是归于那些有更多的、而不是更少的有计划的政府协调。许多研究都证明其实美国作为所谓自由放任市场经济的典型在20世纪政府的产业政策一点都不比充满“计划经济”的日本少。其农业、生物科技、飞机与发动机制造、计算机、互联网、芯片等产业的发展都在很大程度上得益于政府的支持。至于对日本、韩国、新加坡(也包括台湾)等通过政府行为大力扶植本国产业和企业成长的发展型国家(developmentalstate)的研究的文献更是汗牛充栋。当然必须强调这些政府行为都是在培育市场而不是取代或扼杀市场。政府行为有效的前提是他们虽然不能免于腐败但都使腐败得到了有效制约。政府与企业的关系也都是动态的,而且企业大都是以私有制为主体的。政府基本做到了“该出手时就出手,该收手时就收手”。当他们的企业日趋成熟之后,经济也普遍趋于加自由化,而且韩国和台湾还实现了政治的民主化转型。因此历史经验证明并非像哈耶克讲的政府一收税一搞计划就是对自由的威胁或通往奴役之路。虽然亚洲国家在劳动者保护方面通常较弱,但日本、韩国、台湾起飞时期的高速发展都没有以严重的贫富分化为代价,而是保持了相当低的基尼系数。新加坡虽然基尼系数较高,但绝对贫困几乎被政府完全消除。作为对照,北欧的社会民主国家始终走的也是一条健康的市场机制与慷慨的社会福利和坚定的反贫困措施相结合的道路。

因此,对(准)血汗工厂放任自流既不公正也牺牲效率。理论与实证研究的进展都呼唤我们不能把政府与市场、公正和效率对立起来。政府行为始终在市场经济中发挥重要作用,认为政府居于市场经济之外的看法是错误的。市场是政府和政治的产物。市场的存在和运行不可能独立于建立市场并调节买卖和生产组织的制度与规则。诺斯在2005年的书中 (Understanding the Process of EconomicChange, p. 122)写道:“一劳永逸的、具备有效的产权和法治的自由放任市场经济是永远不存在的。要素和产品市场必须即时地得到调整从而使企业通过并且只通过价格和质量来竞争(而不是通过互相杀戮或者其它反社会的行为)。”正如杨小凯一样,曾任发展经济学杂志主编的伯克利经济学家 巴丹 (PranabBardhan)也强调效率改进与收入分配的制度变迁是无法分开的,这就使我们不得不面对那个有些难以捉摸的“权力”的概念以及政治的过程。哈佛经济学家罗德里克 (Dani Rodrik) 1999年的研究发现1975年后经历经济大幅下降的国家都是在经济平等或民族种族方面的分裂的社会(dividedsocieties),并且因制度的薄弱而无法有效化解社会矛盾。事实上后发劣势的中国正面临着成为这种社会的极大风险。要让中国真正摆脱血汗工厂并走出“后发劣势”,更迫切的是通过政治改革和道德重建实现制度变革,以此来使政府的权力得到有效监督和约束,同时加强政府良性的经济和社会协调能力,并力求使之做到权力和责任对等。与此相反,追求一个乌托邦式的自由放任的市场经济与追求一个乌托邦式的高度集权的计划经济一样都是有害无益的。

爱华网

爱华网