博尔金是苏共中央总书记助理,苏共中央总务部部长,也是总统委员会委员、总统办公厅主任。他长期供职苏共中央核心圈子,并追随和服务于戈尔巴乔夫,因而他是对戈尔巴乔夫的思想和行为了解得最深最多的重要人物之一。1991年8月,他因为对戈尔巴乔夫的政策不满和对国内的日益增长的动乱局势担扰,从而参与了那场举世瞩目的紧急状态委员会的“819事件”。政变失败后,他被戈尔巴乔夫投入“水兵寂静”监狱。

世界上有一种有趣的的现象,那就是,有些书是在监狱中写成的。因为这个时期最寂寞无聊,最便于集中思考,而且也总是凝聚了作者的浓重情感,博尔金也属于这种人。

博尔金1935年生于俄罗斯的雅罗斯拉夫尔州,他曾就学于莫斯科农业学院经济系和苏共中央社会科学院。上学期间,他因热心写作、发表观点而小有名气,毕业后,他被调到久已向往的《真理报》工作。因为他熟悉农业问题,他被调入中央,为当时中央主管农业的中央书记戈尔巴乔夫服务。尽管他非常热爱记者的工作,很不情愿调入中央,但他只好服从了决定。他追随戈尔巴乔夫步步高升,但在政治生活中却和戈尔巴乔夫的思想逐渐发生分裂,最终走至决裂。他几乎是从国家显赫的人物一夜堕落为国家的阶下囚。于是他在狱中开始思考,用揶揄、挖苦、诋毁、愤懑的心情和笔触写下了《戈尔巴乔夫的沉浮录》一书。

初识戈尔巴乔夫

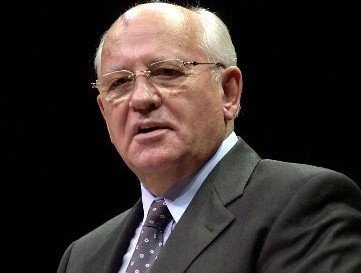

1981年5月,博尔金第一次走进中央书记戈尔巴乔夫办公室的时候,他看到办公室不大,顶棚很低,窗户上装有百叶窗,房间里散发着一股塑料的味道。

一个人站起身迎面向他走来,这个人中等身材,文雅端庄的面庞,丰满的双唇,一双褐色的眼睛炯炯有神,但已经秃顶,剩下一圈灰白的头发,秃顶上露出几块深红色的胎痣,一直漫到前额伸向眉宇间。“除此之外,我没有发现他的外表还有什么引人注目的地方。”

博尔金还记得戈尔巴乔夫穿着很讲究,一身咖啡色的西服,内穿一件非常昂贵的淡黄色衬衫,系着一条咖啡色的领带,脚上登着一双咖啡色的皮鞋。这套装束给博尔金的感觉是,似乎是前一天才穿上的。

博尔金说:“他像似奖赏对方似的伸出软绵绵的、缺乏力量的手。”

“我们好像~”戈尔巴乔夫开始说话。但是博尔金马上接过话茬儿:

“没见过面。”博尔金不喜欢套近乎。

博尔金说,以后才发现,戈尔巴乔夫十分注意自己的外表,常换西服,挑选衬衣,这令博尔金感到惊异:“工作这么繁忙,还能每天换领带,没忘记让领带同衬衣和西服相配套。透过这一切,我仿佛看到一个穷孩子因内心欲望没有得到满足,渴望补偿这一切的心理。”

戈尔巴乔夫艰难的升迁

1982年11月10日勃列日涅夫逝世之后,中央全会一致选举安德罗波夫为总书记。博尔金说,当时戈尔巴乔夫非常高兴,好像他当选了一样。晚上博尔金给他送文件时,他忍不住的对博尔金说:

“我同安德罗波夫是老朋友,两家关系也很好的。我同他多次无拘无束地交谈过, 我们的观点一致。”

表面看起来,戈尔巴乔夫的地位并没有什么变化,但是他对决策的影响力正在发生实质的变化。此时人们发现戈尔巴乔夫有正在排挤党内第二号人物契尔年科的趋势,这使戈尔巴乔夫与契尔年科的关系复杂起来。

1984年2月9日安德罗波夫逝世,那位年事已高(73岁),体弱多病,呼吸困难,语言迟钝的党内第二号人物成了苏联共产党和一个大国的新领袖。当时在中央政治局起主要作用的是德高望众的国防部长乌斯基诺夫,他在拥护契尔年科担任总书记的同时,又附带谈了另一个问题,即让戈尔巴乔夫起二把手的作用。他对戈尔巴乔夫说:

“米哈伊尔,你干吧, 我已经同他们商量好了,由你主持中央书记处会议。”

博尔金说,契尔年科上台后,戈尔巴乔夫变得沉默、忧郁和不安起来。契尔年科好像说过让戈尔巴乔夫主持中央书记处会议,但中央一直没有对这个问题通过决议,因此政治局开会时他仍然坐在老位置上,他没有被邀请坐在总书记的右侧,苏联部长会议主席吉洪诺夫的对面。戈尔巴乔夫对此非常不满,乌斯基诺夫劝他说:

“好好工作吧,一切都会安排好的,我再同契尔年科谈谈。”

契尔年科对戈尔巴乔夫的态度仍然含糊。吉洪诺夫和其他一些政治局委员极力反对戈尔巴乔夫。直到乌斯基诺夫忍不住在中央政治局会议上说,戈尔巴乔夫应该坐到新位置上去,契尔年科才批准了这事。

博尔金说,戈尔巴乔夫感到同总书记的隔阂越来越严重,为此,戈尔巴乔夫很着急,他委托利加乔夫同总书记谈了一次,之后他们的关系有所缓和。戈尔巴乔夫曾向博尔金表白:

“昨天我见了契尔年科了。我同他说了,不管有人怎样诽谤和挑拨我们的关系,我都会积极支持他,极尽全力帮助他工作。”

1985年3月10日契尔年科逝世,终年74岁。当时继任大位的候选人有戈尔巴乔夫,外交部长葛罗米柯,莫斯科市委格里申,以及部长会议主席吉洪诺夫也有此意。但老于世故的葛罗米柯最终却站在戈尔巴乔夫一边,这样格里申和吉洪诺夫就形不成势力,转而也附合起葛罗米柯来。

1985年3月11日,中央全会选举戈尔巴乔夫为中央总书记。

此后,戈尔巴乔夫将支持过自己的利加乔夫提升为党内第二把手,葛罗米柯提升为最高苏维埃主席团主席。又将和自己有过宿怨的格里申革职,将吉洪诺夫退休。据说,吉洪诺夫退休时,给戈尔巴乔夫写了一封悔过书,说明自己的立场并表明歉意,他对自己过去的做法感到懊悔。博尔金说戈尔巴乔夫向党的领导干部介绍了这封悔过书,他对这位几乎断送了他前程的人的忏悔非常满意。

默许做假

戈尔巴乔夫当选后决定到首都一些基层单位走走,,他请博尔金来安排这次出行,并要求尽量不让更多人知道这件事。但他却把这次出行的打算告诉了莫斯科市委书记格里申,结果这次暗访还是变成了明访。博尔金认为这是戈尔巴乔夫满足自己虚荣心的表现。

总书记一行来到一家医院,博尔金惊奇的看到了崭新的变化。院中的大小道路重新铺上了沥青,那沥青还散发着热气。他们所到的那层楼,不允许病人出入。当时领他们看的那三间病房,里面躺着的都是安全部门的人,这些两颊红润、留着短发的年轻人对医务人员和医院的伙食赞不绝口,只是难以说清自己的病情。他们谈起自己的病来语无伦次,害得医生不知如何是好。

市委还安排他们到工人新村里的“随便一个”住宅,一个“普通工人”的住宅,“刚好赶上”他们家做的一桌丰盛的菜肴,还有糖果、饼干等,可以看出许多东西都是从保卫部门的特供食品车间弄来的,此外,就连墙上的挂毯和一些用具说不定也是借来的。戈尔巴乔夫亲切的与这位工人交谈,同他亲切握手并合影留念。

博尔金说,问题并不在于这种欺骗做法,而在于戈尔巴乔夫肯定感觉到了这些做假之后欣然接受了这种做法,允许记者拍摄这些虚假的场面,同意在这出戏中扮演角色。

当博尔金把这种情况告诉戈尔巴乔夫和妻子赖莎时, 赖莎却说:

“您认为该怎么样?难道你请人来作客时不把家里收拾一下, 不把所有最好的东西拿出来吗?”

事情明摆着:这种表演已经得到肯定,今后还会重演。博尔金说当时他绝没想到戈尔巴乔夫会把整个苏联当成一个大戏台。

夫人参政

在博尔金看来,戈尔巴乔夫的妻子赖莎是个性情倔强、严厉、有支配欲的人。她善于把自己的意志强加于别人,善于想方设法达到自己的目的。她经常毫无顾忌给总书记和他的助手及国家某些领导人,尤其是她认识的人打电话,让他们干这干那儿。

美国总统夫人南希-里根曾对赖莎有一个基本的印象:她从来都是这样没完没了的说个不停。“准确的说,她是在讲课。时而讲共产主义制度的辉煌成就,时而讲苏联的文化成就。而最常讲的是马列主义。偶尔也给我讲讲美国政治制度的弊端。”

因为赖莎的个人魅力和精于穿戴,并且经常随同戈尔巴乔夫周游国内外,国内大多数人对她没有好感,也许人们已直接感觉到实际上是谁在向我们国家发号施令。有些人包括一些地方书记开始往中央写信,表达自己的疑惑。博尔金很认真的把这些信呈送给总书记。有一次戈尔巴乔夫看过信后十分不安,他当着博尔金的面拨通了葛罗米柯的电话:

“安德烈-安德列耶维奇,我想征求一下你的意见。我经常要出去走一走,所以需要一个关系亲近的人来帮忙。我已经习惯同赖莎一起出去,可是许多人来信对此表示不满。这可怎么办呢?”

葛罗米柯说:“从国际惯例来看,这种事是正常的~”他停顿了一下说:“而在国内,这个问题当然就显得微妙了。如果你工作需要的话,那就根据需要去做吧。”

“您认为这没有什么可指责的,是吗? ”总书记急切的问。

“当然,我看可以继续这么办。”葛罗米柯含糊的说出自己的看法。

有一次,在外出飞回莫斯科的途中,适逢博尔金50岁生日。赖莎请博尔金和同行的雅可夫列夫、拉祖莫夫斯基进入自己的座舱,打开了一瓶葡萄酒。高脚杯中倒上了“穆库扎尼”酒。戈尔巴乔夫稍微抿了一下。赖莎突然提议说:

“来,为我们的事业,为我们对米哈伊尔-谢尔盖耶维奇的忠诚干杯,宣誓吧,说你们一定忠于他。”

这个建议有点令人难堪。博尔金说他还不相信这些话是真的。他也不明白凭什么要宣誓效忠一个人。我们是在为事业、为祖国在工作而不是为某人或某夫妻工作。把祖国和总书记混为一谈是不合适的,这毕竟不是君主王朝。可赖莎并未就此罢休:

“不,不,你们都要说:‘我发誓’。”

雅可夫列夫转过身去看舷窗外,拉祖莫夫斯基一下子笑了起来。幸亏雅可夫列夫把话题转开了,说起了其它国家的经验。这令人尴尬的事总算过去了。

聪明且自负

来自边远农村、青云直上的总书记喜欢用莫名其妙的外来词,他能飞快地记住这些词,但有时却不理解这些词和意思。有一次他问博尔金:

“你知道‘吹风会’是什么意思吗?”

博尔金解释说,这是向新闻记者提供消息的一种形式。他又到雅可夫列夫那里验证了一遍这个词的意思。从此“吹风会”一词经常在他的讲话中出现。博尔金还觉得他开始用这个词来指各种会议,并且极力用西方语言中的概念充实自己的词汇量,千方百计用这些词点缀自己的讲话。应该说听起来确实很漂亮:“应该给农村的劳动者开个吹风会”,“要保证各方在吹风会上达成协议”。总之他经常用这类词语。

博尔金不隐瞒自己对总书记--总统过分喜欢写文章和发表讲话的态度,关于这一点他同戈尔巴乔夫谈过不止一次。在1988年的一天晚上,当时戈尔巴乔夫心情很好,可以谈心、谈各种问题,博尔金说,我非常担心话多不值钱。两三年来话讲得太多,从前他的讲话文集被争先恐后购买,现在开始堆在仓库里,在书店的橱窗里摆得退了色也卖不出去。我认为应该少讲话,有新思想时再讲,但是这些话得罪了他。我和同志们认为只有少说多做才能使总书记摆脱群众的讥笑。

有一次,为戈尔巴乔夫起草报告的人提醒博尔金,戈尔巴乔夫最好能见见写作班子,对他们多日来繁重的劳动表示感谢,也算是一个纪念。戈尔巴乔夫拒绝了,于是博尔金请他在几份印好的报告上签字,送给那些为报告付出心血的人。戈尔巴乔夫不情愿地拿起四份材料,草草的写上“~~同志惠存。戈尔巴乔夫。”

博尔金说,很难想像有比这种做法更糟糕和更无礼的事了。当我不好意思地把小册子发给大家的时候,许多人不满开玩笑的说,没头没脑的惠存什么啊!好像是表示尊重,实际上并非如此,看起来是对报告不满意。从此以后,再也没有人请总书记在起草的报告上签字了。

8-19事件

“你能走一趟吗?应该向总统讲明国内局势的全部真相。签订新联盟条约势必会加剧紧张局势,引发冲突和内战。他相信你。”

最近一周,博尔金住在医院里,每天打点滴,自我感觉很糟,但是对濒于崩溃的国家局势的担扰使他顾不得那么多了。

8月18日,他和巴克拉诺夫、舍宁、瓦连尼科夫坐进国防部的“图--154”飞机,飞往福罗斯---戈尔巴乔夫当时的疗养地。当时博尔金开始思考这次举动,我们干嘛要到这儿来?干嘛非要介绍国内的严峻局势?

他们到达戈尔巴乔夫的夏日官坻,见到了戈尔巴乔夫。他一副病态,步履蹒跚,脸呈赤红色,与其说是阳光晒的不如说是高血压的缘故,他同大家握手却不看任何人,怒气冲冲的问:

“出什么事了?为什么不事先通报一下?电话怎么都不通了?”

“我们来的目的是讨论国内局势问题。”舍宁说。

“你们代表什么人?以谁的名义讲话?”戈尔巴乔夫打断了他的讲话。

巴拉克诺夫、瓦连尼科夫和博尔金分别阐述国内的形势,中间戈尔巴乔夫曾说“你说什么?这些我都知道,而且比你更清楚。”

博尔金说,我们向戈尔巴乔夫提出几套方案,都是根据他的指示制定的应付紧急情况的。

“你们提出的这些方案最好的能以充分民主的形式实施,因此我建议先解决那些迫在眉睫的事情。”戈尔巴乔夫说:“你们考虑考虑,向同志们转达一下我的意见。”

握手告别时,他又补充说:

“好吧,就这样,你们干吧。”

从福罗斯回来后,紧急状态委员会的人聚集在副总统亚纳耶夫的办公室,激烈的争论起来,焦点是如果戈尔巴乔夫突然拒绝实行紧急状态怎么办,大家意见不一致。有人说:

“既然总统不说‘行',也不说‘不行’,干脆一切还照旧吧。”

“那么你是想让他向全世界宣布实行紧急状态吗?指望他这样做那可太天真了。这种事情一般都不会这么处理的。”

“但是决不能让国家继续垮掉下去了,已经没退路了。或许,还是不让戈尔巴乔夫出面为好,免得损害他的国际威望。我们应该主动承担起责任来。”

时间已过午夜,不断有人进出办公室,不断有电话铃声响起。

博尔金说,8月18日,他回到医院的病房里,迷迷糊糊的睡着了,也不知紧急委究竟作出了什么决定。他一点也没料到,这会是他一生中最后一个相对平静的日子。他说,当时还有很多事情不知道:一些人为了国家和人民的命运承担起那么大的责任,而另一些人则那么卑鄙的落井下石。

他开始反思,我是否可以不去福罗斯呢?当然可以,完全可以。他已经住院一周了,而且感觉很不好,他本可以轻而易举的拒绝一切活动,但是他深知国内局势的严重性,联盟眼看就要解体了,他无权对这一切袖手旁观。他是充满信心去的,并认为戈尔巴乔夫不会对他们的的到来感到奇怪,况且他自己也经常说必须实行紧急状态。

博尔金早上醒来时,听到走廊里一阵窃窃私语。随后病房的门打开了,护士探头看了一眼说:“大夫看你来了。”这女人脸上一副惊恐的神态,他顿时明白了:这是来抓我来了。来人把化妆的医生服扔到一边,向他出示了逮捕证,他分明地看到,这是苏联总检察长特鲁宾签发的。

博尔金穿上衣服,很快就被带进一辆“日古力”汽车,汽车沿着弯弯曲曲的胡同,向“水兵寂静”监狱开去。

写于2013年春节正月初三下午十五时

爱华网

爱华网