钱理群孙绍振:中学语文教育改革对谈

钱理群(以下简称“钱”):我觉得现在的中学语文教学改革到了一个很关键的时刻。为什么这么说呢?我又想起了鲁迅,他曾经说过,中国的改革常常遇到三种情况,我理解就是“三部曲”。刚开始提出改革的时候,你会受到权力的压制,习惯势力的抵制,举步维艰。到压不住的时候,就纷纷改变态度与策略,变成支持改革了,突然之间,改革就成为了一种潮流,一种时尚。但在鲁迅看来,这时候恰恰就孕育着危机了。我理解鲁迅讲的这个危机,就是指一种理念与倡导,一旦成为时髦,变成一种时尚的时候,就可能会变形、变质,在潮流之下,就必然会产生许多新问题,甚至会发生某种混乱。因为改革就是实验,实验不可能每步都考虑得这么周到,必然会有些问题,产生你意想不到的弊端。这时候可能会出现第三步的曲折,就会有人打着“纠偏”的旗号来反攻倒算,重走回头路,鲁迅用一句很形象的话说,叫做“改革一两,反动十斤”,那是很可怕的。现在我们面临的情况是什么呢?第一步大概已经走过来了,中学语文改革已经成为潮流了,全中国大概没有一个人会说我反对改革,而且都自称是中国语文教育改革的支持者。但是,在热闹之中就出现了很多很多的问题,甚至发生了某种混乱。如果我们不能正视,搞不好就会出问题,这就是我们面临的现状。

孙绍振(以下简称“孙”):我非常赞同你的观点。改革前的传统语文教学,最大的问题是,把语文搞得像政治课,或者是道德修养课,不太像是语文课,时间长了,就产生自我蒙蔽,觉得这一套天经地义,不言而喻,别无选择。我认为,要求实,求语文课之实,求政治课、道德课之实,就不能不把自己从习惯和现状的蒙蔽中解放出来,还原一下,语文、政治道德课的本来面貌,把蒙在它们上面的表面上是神圣不可侵犯的灰尘扫除。所以说“求实”跟“去蔽”是结合在一起的。

本来语文是非常有趣的,这个语文世界,尤其是文学作品,是超越了实用价值观念的、自由的心灵境界,语言到了这个领域是非常神妙的、非常动人的。我们小时候看小说看书看得都不想吃饭了,可是为什么到了上语文课,就让人感到精神窒息,这里一定出了什么问题。明明是很精彩的课文,你不去看那些教参还好,一看,都是些干巴巴的,叫人哭笑不得的玩意儿。把这个叫人哭笑不得的东西系统化地扫除,这就是“去蔽”。“去蔽”的关键是要知“蔽”,然后,才能实事求是地进入语文境界。学了语文,你对人、对人生、对自我、对世界的理解、对人的同情、对人的心灵有没有新的感悟?对我们的语言,对我们的母语有没有新的想法?一些精彩的词语你有没有特别的发现?你的书面表达、你的口头表达、你的交际能力、交往能力有没有提高?你讲出话来是让人感到语言无味、面目可憎呢,还是写起文章来让人感到妙语连珠、引人入胜?这是最关键的。如果你学了语文,反而讨厌它了,你讲话反倒更干巴了,你的思想和情感变得很单调、贫乏了,这就说明,你的语文和心灵一直受到了蒙蔽,所以“求实”必须“去蔽”。

我们追求“创新”的时候,“去蔽”就是我们的旗帜,但是我们并不排斥其他的,包括传统的做法,只要行之有效,我们就要向它学习。英国哲学家罗素有一篇文章,题目就是《如何防止自我蒙蔽》。有了防止自我蒙蔽的精神,才能“创新”,才能“求实”。就是有了“创新”,不能忘记不断去蔽,时时刻刻要防止自我蒙蔽,防止自我封锁,那就是要谦虚、要谨慎,特别是要有自知之明。

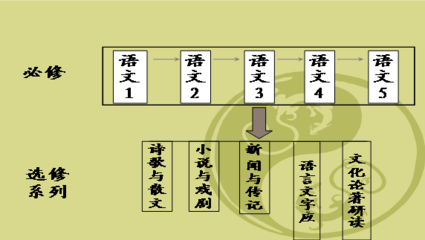

钱:中学语文教育本身就是一门科学,要建立“中学语文教育学”,它还有许多分支,如“中学阅读教育学”、“中学作文学”、“中学口语教育学”等等。这个问题讲起来是一个常识,但是事实上并没有被普遍地接受。怎样建立一个民族化、本土化又是科学化的中学语文教育体系,这是迫切需要解决的问题。

既然是一门科学,就应该有自己的教育理念、教育方法。这些年,我们比较强调这些东西,有很大的突破,《语文课程标准》大概就体现了这样一个突破。但是我现在还要讲一点,就是要有自己学科的知识体系,这些年我们好像有点回避谈知识。问题不在于过去知识讲多了,而在于我们过去知识本身有问题。比如说语法,我们就把语法家的语法原封不动地搬到中学语文教育上来,这样的知识本身就有问题。另外就是知识本身它所处的位置,怎么讲知识,知识能不能代替一切,一味地讲知识体系本身的完整性、系统性,变成知识为中心,而严重忽视学生语文能力的训练与提高,人文精神的熏陶等等,这些问题在理解与实践上出了问题。但不是说不应该有知识,因为我们的教育对象是还处在学习阶段的学生,对他们的阅读能力、写作能力的训练,就需要有一定的知识作为支撑。问题是要有什么样的知识——这就有一个知识更新的问题,以及怎样讲知识——这里有一个如何将有关学科的知识转化为适合中学语文教育特点的知识,建立本学科的知识体系的问题。

孙:你提出了一个很尖锐的问题,也是一个很创意的出发点。我们老吵什么知识不知识的,实际上在空对空,因为没有把真知识和落伍的伪知识做起码的区分,这在文学和语言两方面都很严重。以语言为例,有些老师常常抱怨,现在课堂上一讲知识,就受到压力,当然这是不正常的。但是,我们的老师也应该反思一下,你讲的知识是不是可靠。比如,你花了很多精力的语法知识,是不是很可靠,有没有自我蒙蔽的地方?从微观来说,能解决多少实际问题。主谓宾,动定补,对学生作文讲话有多少好处?是不是存在一些不但没有好处反而有坏处的可能?从宏观理论来说,你讲的语法,它是不是在学科上已经陈旧了?你没有考虑过,花那么多时间,讲一些陈旧的东西,是不是自讨苦吃?据我所知,现在中学中里流行的语法,其理论基础,大抵是索绪尔的那一套。但是,这种理论是有历史局限性的,它的最大局限性就是把一切语文现象都归纳成一套又一套的语法结构模式,或者叫做规律,这种理论体系后来就被另一些语言学理论所补充,所修正了,如果我的记忆没有错误的话,那就是语义学、语用学。一个词语并不是只有词典上那种单调的意义,它是随着语境和当事人情感关系的不同而发生变化的,可以说是千变万化,出神入化。我们讲的字、词、句,究其本质而言,往往局限于索绪尔那一套,其结果就是把活生生的语言讲成了僵死的条条框框。

文学理论的知识也同样有个知识更新的问题,有些教参编者,至今仍然只懂得一点反映论,而且是机械的反映论的粗浅知识,连辩证法的起码知识都很残缺,更谈不上活学活用。他们对于这二十多年来我国当代文学研究和文学理论研究所取得的突破和进展,没有多少感觉,而教参作者却守着它作为看家本领、衣食父母。在这样的状况下,学科理论基础还处于这种杂乱无章的状态,有什么条件谈论学科体系的建设呢?

钱:中学语文教育真要深入下去的话,恐怕要再着力于我们这个学科本身的这样一个基本的建设:包括观念,包括知识体系,也包括它的方法论等等,这大概是我们下一步共同应该努力的一目标,要实现这个目标,就需要加强中学语文教育学的科学研究。记得我在刚介入中学语文教育时,就曾经发表过这样的观点:“在我看来,加强语文教育理论的研究,是能否建立起本民族语文教育的科学体系的一个前提性条件,在一定意义上,这是语文教育改革能否健康、持续、深入地进行下去的一个关键,而这方面又恰恰是一个薄弱环节。”(参看:《语文教育门外谈•一点感想》)应该看到,我们的语文教育改革是在理论准备不足的情况下仓促上阵的,这有些无奈,我们只能边改革边建设,现在迫切需要解决的就是知识陈旧,建立新的知识体系的问题。正如你刚才所说,对当代文学研究与文艺理论研究的突破与成就的隔膜,就尖锐地提出了中学语文学科需要知识更新的问题。这当然不是说,要将学术界研究的新成果直接搬用到中学语文教育中,在这方面我们是有过教训的,关键是要根据中学语文教育的特殊性质与教学实际,进行科学的转换与创造,这就需要打破大学与中学、教育界与思想文化界相互隔绝的状态,提倡多学科的合作。在我看来,你所倡导的“还原、比较的文本分析法”,就是将他自己以及文艺理论界的研究成果运用于中学语文教育中的一个尝试,其所提供的有关新的知识、新的分析方法就是为“中学阅读学”的知识体系、方法体系的建设,提供新的基石。建立体系是我们追求的目标,但体系的建设却需要一块一块的基石逐渐积累起来。我们不妨做这样的设想:能不能集中一批关注中学语文教育的有关学科(如语言学、写作学、文艺理论)专家,和中学语文教育专家、中学语文老师一起,来做这样的知识转换、创造与教学实验,这就有可能对语文教育改革有一个新的推动。

要达到这个目标,还有一个重点,就是要强调第一线教师的作用。这些年比较强调学生主体,是针对过去的弊病提出的,但忽视学生主体性的发挥,至今也还是一个问题。有的地方却走到另一个极端:忽略了教师的作用,或者对教师的作用与学生的主体性发生了一些误解。当然,我要说的是,中国的语文改革发展到现在,它的关键在第一线教师,即第一线教师的积极性、主动性与他们的素质。广东一个教师给我写信说,现在第一线教师是“沉默的大多数”,他们还没有话语权。就是说,第一线教师要解决生存权,还有他们的话语权力。生存权的问题和话语权的匮缺,这是一个问题;第二个呢,就是怎么样把第一线教师,把他们的积极性调动起来;更重要的是,第一线教师迫切需要具体的帮助。你在这方面做了很多的工作,你的理论是具有可操作性的,是可以解决具体的、实际的教学问题的,不像我更偏重于理念,具有太浓厚的理想色彩。但我仍然是关注教学的实际状况的,我跟很多第一线老师通气,反复讲一点:教育改革的成败,取决于第一线的教师,而我们这些大学教授,实际上做的是服务性的工作。

孙:这个问题提得很好。中学语文改革的成败,取决于第一线老师。除了你刚才提出的生存权的问题以外,这个问题,各个地区存在着很大不平衡,一下子,我们很难充分解决。但是,这不是说,在解决生存状态、物质条件以前,我们就无所作为。我们一方面解决生存的物质条件,一方面在理论上,要进行一些迫在眉睫的澄清。比如说,现在学生的主体性是得到了强调了,教师的主体性、话语权却失去了。学生主体性的哲学基础是主体性哲学,按理说,一切人都应该有自己的主体性,可是,我们的理论却在千方百计地回避教师的主体性,这真是一大怪事。为了纠正过去过分强调的教师的主导性,居然把教师的主体性完全抛弃了,这不但在哲学上是讲不通的,而且在实践上是有害的。应该勇敢一些,将主体性加以分析,学有学的主体,教有教的主体。

为什么这样明显的偏颇,这么多聪明人,却视而不见?就是因为他们对于洋权威的迷信。因为新的课程标准是从欧洲引进的,在许多人的眼中看来,欧洲就是一个整体,也就是世界上最新的潮流。其实欧洲的教育理念和美洲的教育理念有不尽相同的传统,就是欧洲本身,也不是统一的。至少有四种不同的模式。一,斯堪的那维亚模式(北欧式);二,日耳曼模式(德式);三,拉丁式(法式);四,盎格鲁-萨克逊式(英式)。我们新课程标准主要学的是北欧式的,这种模式非常需要把学生的主体性放在第一位。而法国则比较强调教师的严格管理和系统考试。一个瑞典学生到了法国中学,她这样说:在瑞典课堂上,师生关系很亲密,上课时,教师让学生自己做事,想做怎么做就怎么做。而在法国,师生关系疏远,上课时间完全由教师支配,课堂上讨论很少,发言的机会也不多,学生在课堂有压力,是正常的,这多多少少有点教师主体为主导的味道。但是,由于这几年的片面宣传和推广,给我们许多教师造成了一种印象,好像西方义务教育都是学生主体性的一统天下。其实,就是在西方,也是流派纷呈的。当然,这并不是说,我们着重推行的主体性教学理念一无是处,天下只能是主体间性的天下,我希望看到主体性和主体间性,作为不同的教育学派进行竞争。

钱:在这样一个背景下面,除了中学语文教育民族化、本土化、科学化之外,它还有一个个性化。这可能又是我的一个浪漫主义的设想:每一个语文老师,应该在语文教学课上打上自己的烙印。记得在中学的时候,教我们的几位语文老师都是有个性的,因为那是一所重点中学,有一流的语文老师,老师的个人修养都各有特点,对各个班级的学生就会产生不同的影响。比如说我们有个老师,特别喜欢语法,可以称得上是语法专家,我是他那班的学生,我们的语法知识就比别班同学要强。另外一个班的老师特别喜欢古典文学,他教出来的学生就多少有点古典味。实际上好的语文老师,总会在自己的教学中打上个人的烙印。我也非常同意你所说的“求实”、“去蔽”、“创新”,这里的关键是“去蔽”。这个“去蔽”,我想做两个层面的解说。一个层面,是根本性的教育目的的“去蔽”,就是我们的教育怎么样能让学生直面自我的心灵,直面自我的生命,真正做到“立人”。而我们现在很多东西,是忽略、遮蔽了“人”,使学生不能直面自己的心灵。教育的本质是提升人的生命,把人的内在的一些美好的东西,把学生内在的生命美好的情思发掘出来,提升起来,就是善于直面自我、直面自己的生命,要“去蔽”,就是要去把人培养成驯服工具的教育理念与体制之蔽。另外一个呢,具体到我们语文教育,具体到过去或者当下弊病来说,我觉得还有一个问题,就是要直面文本,直面文本语言,而且,只有直面文本才能直面生命,直面自我,而我们现在很大的一个问题是,文本被遮蔽了。我们批评过去的应试教育有很多问题,实际上就是你说的,“知识一大堆,文本不着边”,这是一种遮蔽。而我们现在有另一种形态的遮蔽,我们有形形色色、五花八门的形式主义的东西,说难听点,就是各种各样的“表演”。恰好这种“表演”使学生不能直面文本。昨天晚上聊天时,听说现在很多学生,你一篇文章讲完了,他还没有完整地读过一遍,我吓了一大跳。如果学生不阅读文本,不把文本读通,这个老师恐怕是基本失职。怎么样直面文本?“去蔽”!让学生直面文本。而文本的核心在我看来是语言,就是怎么样直面文本,直面语言。我们当然可以具体讨论,是哪些东西具体妨碍到我们不能去直面这个文本,直面这个语言。所以,我理解的所谓“去蔽”,就是为了直面文本,直面语言,直面人的心灵,直面人的生命。

孙:我还是要补充一下你的意见。当前语文教学改革,有脱离文本的倾向,不但脱离文本,而且脱离“人本”。当然这种倾向,好多不是由我们第一线老师搞出来的,是由外来的行政力量强加的,甚至由行政官员搞出来的。实际上我们在一起交谈的时候,有些教育管理方面的官员,把学生在课堂上发言什么的,对话要到多少次,作为评估的标准,这是太可恶了,太不能忍受了,这简直有教育专制主义的嫌疑。

钱:我来这之前,看到一个报道消息把我吓了一大跳,说某个地方通过一个法规,规定今后语文老师上课“满堂灌”的,一堂课讲到底的,学生没有发言的,就要处罚,就是触犯法规。我觉得这些行政人员不知怎么搞的,动不动就搞法规,这样下去,评价体系肯定会出大问题的。

孙:这个东西呢,我觉得不能完全怪罪第一线的老师。因为不少第一线的老师,一方面重视文本,一方面弄一点多媒体,二者结合得比较好的,还是有的。但是呢,在好多地方,有一种多媒体啊,就是为多媒体而多媒体。太多的多媒体啊,像钱梦龙老师讲的那样,电脑呀,操作呀,都会出意想不到的问题,包括声音不响、画面空白的问题,钱先生说,这哪是多媒体,是倒霉体!多媒体是文本的附属品,但是,许多时候,我们变成了多媒体的附属品。我举个例子。我到一所中学去听课,老师讲《木兰词》,先放美国那个《花木兰》的动画片,然后呢,就放我们中国的连环画,放完了就集体朗读了一番,然后就讨论花木兰。这就到文本了,但文本和前面放的《花木兰》有什么关系,他完全忘记了。多媒体也没有起什么作用,完全成为累赘。开头的多媒体表现的是美国的花木兰。本来应该提出问题,美国人理解的花木兰和我们中国经典文本里的花木兰,有什么不一样?不是说要分析吗?分析的对象就是矛盾,没有矛盾无法进入分析层次,有了矛盾,就应该揪住不放。美国花木兰是不守礼法的花木兰,经常闹出笑话的花木兰,而中国的花木兰,说她是英雄,要具体地从文本中分析出来这个英雄的特点是什么?连这样起码的问题没有提出来,结果美国的和中国的,好像是一样的,这样,多媒体就变成个“遮蔽”了。

钱:如何提高中学语文老师文本的解读能力,这恐怕是当下最迫切的问题,同时也是一个比较困难的任务。我想是不是从三个层面来解决这个问题。一个是根本上来说,语文老师怎么样提高自己的素养。我想起王立根先生曾经找我,我给他写过两个题词。我的第一个题词是:“要做一个有思想的语文老师。”今年他到我家来,我又给他一个题词,说:“语文老师应该是一个可爱的人。”就是要可爱,要有人格魅力。昨天晚上,我跟他说,还要有一句话,就是“语文老师应该是一个杂家”。我在跟很多全国各地的语文老师交往与通信中,常常发现比较好的语文老师,他们都有一个共同特点,就是喜欢读书,而且书读得比较杂,因为语文老师不是一个学者,他不是专门研究文学的人,不需要太深,但要什么都要读一点,懂一点。书读得要杂,读杂之后,你的知识就会通。一个文本你要读懂,需要各方的知识准备,你的书读得杂的话,你的知识就会融会贯通,总的来说就是要多读书。为什么说这个问题呢?因为现在不读书已经成为学校里的普遍现象。首先是学生不读书,不仅是大学生,我现在最头疼的是连研究生也不读书,所以我们中文系的孔庆东就写了一篇杂文,题目叫《少爷、小姐请读书》。现在孩子就是不读书,特别是不读原著,只读内容提要。

孙:我实在觉得我们的生命的价值应该重新定位。我们研究文学,研究汉语文学,这么大年纪了,结果到中学一看,完全是落空的,这真是太悲哀了。我们研究文学,拿到了教授这样的头衔,对国家和人民几乎看不出有什么贡献?不能不说,有点失落感。尽管在圈子里大家很热闹,“啊呀,这个教授了不得,很有学问”,实际上并没有看过我的学术文章。但是,我写一篇作品解读,那就不一样,那读的人就很多,而且连中学生都会去读一读,这使我感到很受鼓舞,毕竟我的劳动有所成效。我跟你不同,你呢,更加地喜欢“形而上”,生命啊,精神家园啊,终极关怀什么的,我也在想,但是,我想得更多的是这个国家的教育资源本来就很稀缺,可我们却把它用来挥霍掉了。我这个人是在文艺方面比较浪漫,教书方面则比较“形而下”。我就是要把高度抽象的方法转化为“操作性”的分析,我不但解读,我还要告诉你操作的程序,哪怕机械一点,我都无所谓,这是我的价值观念。不是给你一条鱼,而是提供一种打鱼的方法、门道。这种办法也许不是很完善,但是,那是我的办法,那里有我的个性。你愿意接受,对你有好处;你不接受,推动你去思想,也是一种贡献。

钱:其实我们是根本一致的。

摘自《书屋》二〇〇五年第九期

爱华网

爱华网