按:长期以来,这个问题一直困扰着我——国有企业监事会工作的“尴尬”与“窘境”的症结何在?如何破解?初步答案,其根源应在企业法人治理结构的整体,单纯就“监事会”而论“监事会”永远也走不出怪圈。本文试图系统解答这个问题,将一些不成熟想法分享给大家。诚请有识之士不吝赐教!

关于加强治理结构建设

完善有效制衡机制的几点思考

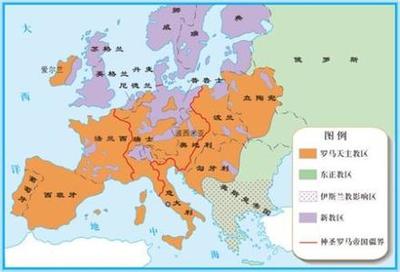

建设有中国特色的社会主义,是前无古人的事业。国有企业的法人治理结构建设也是如此,必须从实际情况出发,遵从“扬弃”的规律。企业法人治理结构建设——西方通称“公司治理”,概念不同,含义相近。这是个全球性课题。当今世界没有统一模式,即:没有“放之四海而皆准”的普遍模式。综观世界较成熟做法:无论是英、美,还是德、日,或是“淡马锡”模式,都有其政治、经济、法制和人文背景,只可探究其基本原理,为我所用,而不应机械模仿。其核心理念应是“建立制衡,防止掣肘”。由此出发,结合我国现行法律与实际工作,就加强国有企业法人治理结构建设,完善有效制衡机制所涉及的五方面问题:从“顶层设计”着眼,完善法人治理结构;建立、完善“职业经理人”制度;完善有效的制衡机制;建立制衡要防止掣肘;国有企业治理结构与“党建”工作的关系等加以初步探讨。目的是:在企业的经营管理活动中,有效发挥群体智慧,适当突出职业经理人的作用,使企业在全球竞争中立稳脚跟,善谋发展。

着眼于企业的顶层设计,完善法人治理结构

顶层设计:是一个工程学术语。其在工程学中的本义是统筹考虑各项目、各层次和各要素,追根溯源,统揽全局,在最高层次上寻求问题的解决之道①。概念引申为:运用系统论的方法,从全局的角度,对某一领域、某一系统、某一机构、某项任务或者某个项目的各方面、各层次、各要素统筹规划,高屋建瓴,以集中有效资源,高效快捷地实现目标。其主要特征,具有整体关联性:顶层设计要求设计对象内部要素之间,围绕核心理念和顶层目标,形成关联、匹配与有机衔接。

企业,作为市场竞争主体,其法人治理结构建设,便是在“决策、监督、执行”三要素之间,围绕企业“永续存在”目标的关联、匹配与有机衔接,进行“顶层”制度设计并展开实施。

企业,作为社会的重要“细胞”,其治理结构建设,是改善企业管理、提高核心竞争力的要件,是社会治理的有机组成部分。实现社会秩序良性发展趋势要“标、本兼治”,而加强治理结构建设便是治“本”的重要内容之一。

(一)依法建立制度体系。

公司制度的发明,极大地推动了人类社会的经济发展。因此有人说:“现代社会最伟大的发明就是有限责任公司!即使蒸汽机和电气的发明也略逊一筹”(哥伦比亚大学校长尼古拉斯·巴特勒)②。按照“产权清晰,权责明确”的原则,便于企业在国际上以趋同的“语言”互动,设定企业的组织形式,应首推“公司制”。企业的生存、发展、消亡,必须依照国家的各项法律、法规行事。《中华人民共和国公司法》对公司制企业的法人治理结构作出了基本框架规定。但一方面,我国的市场经济发育并不完善,相应法律、法规也不健全;另一方面,法律不可能面面具到,只能作出原则性规定。因此,在完善企业法人治理结构过程中,首先需要依照现行法律(充分利用法律工具),建立和完善各项规章制度,如:与治理结构相关的人事管理、薪酬分配、绩效考核等制度体系和明晰的“企业章程”等。尤其是企业章程的制订,应在“公司法”的框架内,结合企业的实际,明确各“要素”构成的履职细则。

(二)明确职责边界,确保分工协作。

决策、监督、执行三者的分工必须明确,尤其是决策与执行之间的工作分工。实践证明,国有企业“一元化”管理(治理)体制,客观上起到了提高“效率”的作用,但总体效果是弊大于利。面临全球经济一体化趋势和我国经济市场化程度不断提高的大环境,对企业法人治理结构的改善已刻不容缓。企业是一个完整的有机体。对法人治理结构内部各要素间,既要界定好职责边界,又要协调运转。

一是市场经济的复杂性和个体的智慧、精力的有限性决定了分工的必要。现代化大生产在客观上要求企业必须有效发挥团队的力量,群策群力,齐心面对复杂的市场环境。表现在治理结构上:应体现“目标一致,各司其职”的原则。董事会不应当过多干预日常经营管理活动;监事会也不能过多干涉企业的正常经营管理活动;更不应允许经理人“绑架”董事会。

二是抑制“劣根性”的需要。人类自然属性中具有天然劣性的一面——惰性与狭隘的极端自私,即“性恶”的一面。这种劣性在人类个体的成长过程中,应不断通过“教育”(包括个人成长环境)来克服与改善;还要通过法纪、制度来加以约束。通过制度安排,法人治理结构内部的分工,也是对“劣根性”的一种束缚。世界上几乎所有成熟的市场经济体,都本着“人性恶”为出发点,来制订各种法律、制度及其他行为规范。中华古老的“法家思想”也鲜明地体现了这个基点。

三是“分工不分心”。法人治理结构内各要素组成人员的工作目标都是企业的健康发展和“永续存在”。企业的长期目标与短期目标应有机结合,“战略”与“战术”应高度统一。目标的一致性,决定分工后的各要素间必须保持密切协作关系。协作与配合也是一种能力素质。这要通过制度约束、利益纽带、企业文化建设等措施来加以保障。应有效防止“三个和尚没水吃”的局面。

(三)实事求是,量体裁衣。

完善企业法人治理结构,要从具体企业的实际情况出发,力避形式主义。遵照“建立制衡,防止掣肘”的核心理念,大体上要根据企业规模、不同发展阶段、不同类型而论,不宜强求一律。

一是企业规模不同。企业规模大小不同,法人治理结构内各要素的人员配比应有所区别:对于大型企业,宜健全董事会、监事会与经理层,各要素中的人数配比仍需依企业规模决定;对于中小型企业,依企业情况,适当侧重经理层的配置,确定一名执行董事与一名专职监事即可。

二是企业发展阶段不同。按发展过程,企业可分为初创期、发展期、成熟期等不同阶段。在企业的初创期,宜在选好“带头人”的前提下,充分发挥“领军人物”的作用,适当予以分工和监督即可;对处于发展期和成熟期的企业,要注重健全法人治理结构。

三是企业类型不同。按经营性质区分,企业可分为竞争类、功能类与公益类。对竞争类与功能类企业,宜健全法人治理结构;对公益类企业,通过有效的分工来建立制衡机制,不必要“大而全”。

尊重市场,建立和完善职业经理人制度

首先,市场法则,优胜劣汰。企业参与市场竞争,起决定作用的是两大要素:资本、人才,“资本搭台,人才唱戏”。资本一经确定,人才便是决定因素。所以,在一定意义上,市场竞争的本质是“人才竞争”。全球竞争便是全球的人才竞争。经济的市场化取向,决定了人力资本的市场化,便引出了职业经理人制度。按“能者上,庸者下”的市场化选人用人原则,使懂经营、会管理、品质好的人才脱颖而出,放在经理人的位置,并形成相应机制,企业便成功了一半。

第二,应妥善处理委托代理关系。在法人治理结构内部,包含两个层面的人员组合:出资人(股东)代表——相对稳定;经理人——市场化,流动性较强。

各级出资人对企业法人治理结构之间的关系是委托代理关系。这是一种“契约”关系。同时要求出资人对企业“放手”,只有“放手”,才能“放飞”。这是一个“组织”对另一个“组织”的委托代理,而不是对“一个人”的委托代理。应妥善处理两个层面的关系:

一是出资人代表。董事与监事通常可视为“出资人代表”。按现行“国家统一所有,政府分级出资管理”的国有资产管理大架构,涉及两个方面:政府与企业,企业与企业的出资关系。出资人代表的主要受托责任——应侧重于企业的中长期发展。

对出资人代表选用的大体范围多为“视野内”,选用标准:首重“忠诚”——对党和人民忠诚,对事业忠诚,对出资人忠诚;同时要具备与履职相匹配的能力水平及相关业务专长。

二是经理层面。选人用人市场化。“内部”产生与培养也应作为市场化的一部分。受托责任一般以一个经营周期(通常为一年)为主,任期为辅。

对经理人的选任与奖惩,在制度试行阶段可以由出资人与企业董事会共同操作;条件成熟后,全权由董事会按规定程序操作,并充分征求监事会意见。实行“职业经理人制度”,宜采取董事长与监事会主席的“一票否决制”。

第三,激励到位,约束有效。企业面对着激烈与残酷的市场竞争,将市场喻为战场毫不为过。法人治理结构内各要素组成人员的基本素质必须过硬是前提条件,各级出资人还应通过制订相应制度和办法解决“激励”和“约束”问题。应遵循“激励与受托责任相统一”的原则,按两类人员——出资人代表、经理层而分别采取相应措施。

一是分类激励。包括按要素分类与手段分类。

所谓“要素分类”,即按构成“决策、监督、执行”治理结构内各要素的两类人员区别激励约束:出资人代表的基本薪酬,以参与市场竞争为重点考量,兼顾同类相关人员,如政府派出人员应适当类比相应行政级别人员,企业派出人员应适当类比企业内部相应职级人员;绩效薪酬(奖金、期股期权奖励等),应侧重于中长期——以任期甚至更长的企业经营发展情况为依据,即以中长期绩效奖惩为主,以经营期绩效奖惩为辅;对经理人的基薪,应按市场化为主导,其绩效薪酬应以经营期业绩考核为主,任期为辅。

所谓“手段分类”,即应将物质、精神奖励与职务变动等激励手段结合起来。对“出资人代表”——董事、监事的绩效考核奖惩,应将“物质”手段与各级出资人内部人事管理——荣誉地位的变化结合起来;对经理人的绩效考核奖惩,也应将“物质”手段与身份的转换、荣誉地位的变化结合起来,如经长期考核,在本人自愿的前提下,对德才兼备的经理人员也可以吸纳到出资人代表的队伍中来。建立人才通道,促进企业与政府间的人才流动,在提高企业竞争力的同时,提高政府的社会治理能力与驾驭市场能力。

二是监督到位。监督者的地位决定监督效果。目前,国内的很多作法是:一方面,将“监事会”放到了“从属”位置;另一方面,又片面强调监事会的制衡作用,按“公司法”确定的标准衡量监事会的工作。同时又缺乏“分工制衡”。甚至一些企业的监事会只为了应付“工商注册”,实际上形同虚设。难免造成制衡失效与监事会工作的“尴尬”局面。在法人治理结构内,应将监事会的地位(政治地位与经济地位)提高到与董事会相当的程度,才能起到监督制衡的效果,实现监督到位。

三是奖罚分明。任何群体组织,都需要奖罚分明。奖罚分明是提高群体组织“行动力”的必要条件。而实现奖罚分明的前提条件是明确“目标责任”。按两类人员目标责任的区别、激励措施的不同,建立科学的考核制度,严格按照考核结果兑现奖惩。建立“能者上,庸者下”的用人机制,以及“优者奖,劣者罚”的奖惩机制,才能保障企业的市场竞争力。

建立和完善有效制衡机制

首先,要建立分工制衡。决策与执行的分工,是一种重要的制衡手段。在法人治理结构的实际运行过程中,往往存在着董事会与经理层分工不清的现象:要么董事会过多插手日常经营管理工作,要么经理层“绑架”董事会。造成董事会与经理层矛盾重重,制约企业的发展。这都是“分工不清”造成的恶果。“公司法”只是大致确定了董事会与经理层的分工格局。需要在制度安排上,区分不同类型的企业,通过“企业章程”以及涉及人事管理、薪酬待遇、绩效考核等各种制度、办法来对其分工进一步清晰化规定。以期实现“各司其职”的工作局面,达到分工制衡的目的。

第二,加强监督制衡。监督是人类“自然属性”和“社会属性”所决定的,人类群体活动所必需的,社会化分工的重要有机组成部分。监事会通过监督达到制衡目的,依法履职,通过有形、无形的监督方式,促使企业沿着健康轨道发展。通过建章立制,明确监事会的地位,工作方式、目标、责任,奖惩措施等。将监事会工作纳入规范化、法制化轨道。

第三,形成“合力监督”机制。整合监督资源,形成监督合力。以监事会监督为核心,在具体的监督过程中,通过建章立制,使监事会与企业中的纪检监察、审计和法律事务等相关机构之间,形成信息共享、工作协同的局面。

第四,监督的目的是保障和促进企业的健康发展。若实现监督的预期效果,不但需要监督者具备良好的素质,更需要掌握有效的工作方法。

1.监督者的素质。围绕企业发展选择、培养监督者。“监督”的终极目的就是促进企业的健康发展,监督者的任何工作都不可偏离这个方向。因此,除要求监督者“忠诚”外,还应具备“懂经营、会管理”的基本素质,并有足够的知识储备和实践经验,还应具备“不断学习”的能力和习惯。否则,便不会有效履行监督职责,不会在监督过程中准确找出企业存在的问题及症结,也不能提出正确的“质询”与“建议”。

2.有形与无形。监督者应以“长者”的姿态,以维护企业健康发展为工作出发点,从关心、爱护干部的角度,将“有形监督”与“无形监督”有机结合起来。有形监督的方式,包括定期检查、专项调查,对企业“三重一大”的事前、事中、事后监督等;无形监督的方式,包括正确的导向,董事会与经理层的分工协作问题,对董事与高管的“作为”情况进行关注并加以正确引导等等。

建立制衡要防止掣肘

在完善法人治理结构建设过程中,既不能因为担心形成掣肘就不建立制衡,也不能一味地强调制衡而不顾及掣肘问题。否则,都不利于企业的发展。应在形成制衡机制的同时,通过有效手段来防止掣肘。

首先,要解决制衡这个主要矛盾。长期以来,由于实行“一元化”治理模式以及根深蒂固的封建“帮主”意识,不愿意接受监督,不善于“分工协作”,不仅不适应现代化大生产的国际形势,而且形成了很多负面效应:内部人控制,国资流失,出资人及相关利益人的权益严重受损;个人专断,不利于发挥群体智慧,企业市场竞争能力不强;监督作用很难发挥等等。历史的经验教训及成熟市场经济国家的实践都充分证明:若使企业在激烈的市场竞争中获胜,必须充分发挥群体智慧;人类自身的劣根性所决定,对人类群体活动的管理必须建立制衡机制。既要靠“分工”来实现制衡,更要通过监督来保障和实现制衡作用的发挥。因此,目前的主要矛盾是解决制衡问题。

其次,要防止分工掣肘。在分工明确的前提下,要强化“合作”意识。监事会在监督过程中,要通过对董事、高管“履职行为的监督”注意这方面问题,防止“工作越位”和“不作为”现象。各级出资人,作为治理结构的设计、操作者,应注意及时发现“分工掣肘”问题,区别情况,分类处理:制度存在缺陷,则及时予以调整;涉及人员能力、素质或人与人之间性格不合造成的“掣肘”,则及时调整人员。

第三,要防止监督掣肘。监督工作要避免过于“量化”。监事会既要善于发现问题,又要善于帮助企业研究和解决问题;要正确区分问题的性质,分清“恶意所为”还是经营管理活动的一般正常问题;对一般问题的处理,要给予“改过”和“试错”的机会。各级出资人和监事人员应围绕企业的发展这个“中心”制订相关规则,开展监督工作。而不应片面地强调以“揪问题”,“找毛病”作为监事人员的工作业绩。否则影响被监督对象的工作积极性,形成监督掣肘,阻碍企业的发展。因此,完善法人治理结构后,各级出资人对监督成果的检验,应以企业“健康发展”为最终标准,而不是其他。

完善治理结构应与“党建”工作有机结合

研究我国国有企业的法人治理结构建设问题,忽略“党建工作”,则是不完整的。一是国有企业必须坚持中国共产党的领导:我们是在建设有中国特色社会主义,实行“社会主义市场经济”。国有企业的一切工作都不能偏离党的路线、方针、政策。二是国有资本存在的“价值”与党的执政理念高度一致:国有资本保值增值的基本内涵应是“拉动经济、促进和保障就业、涵养税源”,即国有资本应“取之于民,用之于民”。国有资本理应成为党“执政为民”的基础。因此,在完善企业法人治理结构建设中,必须加强“党建”工作,充分发挥党组织的作用。

国有企业根据规模和党员的数量,按“党章”建立中国共产党组织。在治理结构中,为避免人浮于事、工作“扯皮”问题,宜由出资人代表(董事长、监事会主席或执行董事、专职监事)兼任党委(总支、支部)书记。应按企业的经营性质适当区别对待:对于“竞争类”与“功能类”企业,由董事长兼任党委书记,可将企业的发展战略、重大决策、人事管理与党务工作密切结合起来;也可由监事会主席兼任党委书记,由专职监事兼任纪检委书记,可将党务工作与监督工作有效结合起来。两种方式的采用,应根据企业的具体情况而论,不宜强求一律。对于“公益类”企业,不宜建立“大而全”的治理结构,也可采用传统的“党政分治”模式。

企业的党务工作应与企业的市场主体地位相统一。应注重“三个结合”:与企业的长远发展战略相结合,与企业文化建设相结合,与社会效益、出资人及员工利益相结合——在党务工作的开展过程中,引导企业处理好眼前与长远,个人、局部、整体的利益关系。

注:①《百度百科——顶层设计》

②周放生《公司——现代社会最伟大的发明》

(本文发表于《浪淘沙——丛书》2014年第五辑——上)

爱华网

爱华网