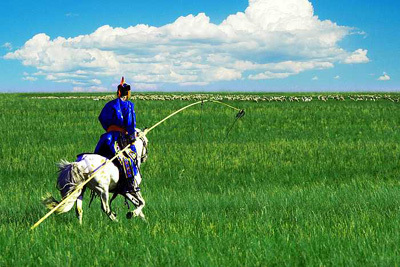

敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

打小儿就熟悉这首与我的祖先一起诞生在同一片文化空间、却被不同文化空间的人共同赞赏的《敕勒歌》,虽然生长在内蒙,但只能算半个内蒙人,因为我生活在与草原仅一步之遥、但又有着浓厚草原气息的城市中。草原似乎就在身边,但终究没有迈出塌进草原的那一小步,因而总与唱出《敕勒歌》的人群存在着文化身份的差异。能够使我的心灵超越城市那厚厚城垣的,就是那能够超越文化空间和文化壁垒的长调。

每当聆听蒙古歌手演唱这一代表着北方游牧文化的天籁之音时,眼前便浮现出这样的图画:一望无际的草原、蔚蓝的天空、成群的牛羊、奔驰的骏马、自由的牧人……《敕勒歌》似乎已经成为人们想象草原的视觉提示,而长调则把这视域中没有的心灵感应,合盘托到了你的面前,让草原体验成为完整的文化体验。正是因为这种独特的文化价值,2005年11月25日,联合国教科文组织才把中国与蒙古国联合申报的“蒙古族长调民歌”列为“人类口头和非物质文化遗产代表作”。这是对长调价值的充分肯定,使这一艺术品种受到世人瞩目。

蒙古族长调有两种称谓方式:汉字拼蒙古语称谓和汉语称谓。汉字拼蒙古语称为“乌日汀哆”(先后使用过:乌日图音道、乌日图道、乌日汀道等)。蒙语“乌日汀”为“长”之意,“哆”(或“道”)为“歌”之意,汉语称谓译作“长调”,得到学术界的普遍认可。

一、长调的流传地区

长调是蒙古人长期在草原上生活、放牧劳动中创造的一种抒情性民歌体裁。主要流传于内蒙古自治区的锡林郭勒盟、呼伦贝尔市(原呼伦贝尔盟)、阿拉善盟、巴彦淖尔盟、鄂尔多斯市(原伊克昭盟)、乌兰察布盟、赤峰市(原昭乌达盟)、通辽市(原哲里木盟)、兴安盟等,在新疆维吾尔自治区、青海省、甘肃省、辽宁省、黑龙江省、吉林省也均有分布。此外,蒙古国、俄罗斯联邦的布里亚特共和国、卡尔梅克共和国等蒙古人聚居区也是长调的传播区。

依据地理分布特点,内蒙古自治区的长调大体上形成以下几种风格色彩区:巴尔虎——布拉亚特;科尔沁——喀尔沁;锡林郭勒——昭乌达;鄂尔多斯;卫拉特——阿拉善等(乌兰杰)。不同的地理环境形成了不同的色彩区,各个色彩区又形成了区别于他色彩区的演唱风格。

二、长调民歌的基本特征

曲调优美长于抒情,音域宽阔起伏跌宕,节奏舒展缓慢悠长,是长调音乐的形态特征,而区别于短调和其他民族民歌最重要的特征,就是被称为“诺古拉”的装饰性花腔。“诺古拉”原意为“褶皱”“波折”“弯转”,体现在音乐形态上,就是在旋律中采用大量的各种装饰音。此外,长调“词少腔多”,使其抒情性得到尽情发挥。歌词大都由两行诗句构成,被称为“牧歌体”。

蒙古族民歌的体裁有牧歌、情歌、赞歌、颂歌、宴歌、思乡曲、婚礼歌等。需要指出的是,作为牧歌的长调,虽然是牧业劳动中演唱的歌曲,但有别于通常的劳动歌曲。劳动歌曲和劳动中唱的歌曲不同,牧区劳动是自由的、个体的、节奏缓慢的,不需要整齐划一节奏(如打夯号子等)。因此,攸缓的长调才成为牧人在大自然中倾诉心声的方式,成为牧人们生产和生活中不可缺少的情感表达方式。歌唱草原、赞美骏马、感怀父母、仰慕英雄、追求美好的爱情,都是长调常见的题材,而热爱自然、热爱生活、情景交融、天人合一又是长调的美学真谛所在。

长调集中体现着蒙古族草原游牧文化的特色,蒙古族的语言声韵、历史背景、审美意识、宗教信仰、风俗习惯以及赖以生存的自然环境,特别是蒙古族的文化身份和民族认同感,都为这一音乐品种奠定了基调。它成为蒙古人草原生活的教科书,通过歌唱,被浓缩在长调中的传统的道德信条、哲理格言、风俗礼仪、传说故事等,被一代一代人所熟悉和接受,并在协调人际关系、维系社区稳定方面发挥着润化作用。

三、长调的传承

长调的传承方式有三种:一是家族亲缘式传承,这是传统传承方式的基础,居于核心地位;二是师徒授受传承;三是社会民俗传承,诸如那达慕、盟旗公共集会、群众性宗教活动、上层人物婚礼仪式等。在这样的传承方式中,几代著名歌唱家和民间歌手形成了蒙古长调不同音色的演唱流派。

如被誉为“歌王”的哈扎布,为长调的发展和传承做出了突出贡献,成为锡林郭勒长调演唱流派的杰出代表。其演唱优美婉转,深沉内在。代表曲目有:《走马》、《小黄马》、《四季》、《苍老的大雁》及潮尔歌曲《圣主成吉思汗》等。经过几十年的艺术实践,哈扎布创造性地发展了长调歌曲的演唱方法,将其提高到一个崭新的阶段。在哈扎布的影响下,这一流派成就显著,影响巨大,人数众多,人才荟萃,始终居于蒙古族长调演唱流派的中心地位。

被誉为“罕见女高音”的宝音德力格尔,多次在国际比赛上获奖,成为呼伦贝尔长调演唱流派的重要代表。其音色明亮,格调清新,热情豪放。代表曲目有:《辽阔的草原》、《褐色的雄鹰》、《盗马姑娘》等。对女声长调的演唱和教学有很大影响。此外,巴达玛、塔布海等人,也是呼伦贝尔长调演唱流派的重要传人。

在锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗享有盛名的女歌唱家莫德格,自幼学唱长调,其声音醇厚甜美,行腔婉转自然,具有浓郁的草原气息。录制了大量的长调民歌,为弘扬民族音乐事业做出了贡献。代表曲目有:《孤独的驼羔》、《凉爽宜人的杭盖》、《绿袖子》等。

活跃在舞台上的新一代长调歌唱家阿拉坦其其格,深受广大听众喜爱,多次在国际比赛上获奖,成为阿拉善长调演唱流派的突出代表。其音色浑厚,音域宽广,热情豪放,行腔自如,典雅华丽,具有鲜明的地域特色。代表曲目有:《金色圣山》、《辽阔富饶的阿拉善》、《孤独的白驼羔》等。在40年的从艺生涯中,她把自己挚爱的长调艺术带到世界各地,不遗余力地介绍这极具蒙古民间特色的艺术瑰宝。

3、新型传承方式

由于我国教育事业的发展,使得长调开始走入课堂,采用学校模式实现传统艺术的传承。内蒙古大学艺术学院和内蒙古师范大学音乐学院都设置了长调演唱专业课程,编著了相关教材;呼伦贝尔学院艺术系还专门到长调流行牧区招收蒙古族少年,集中编班。此外,内蒙古师范大学音乐学院于2006年开始招收长调专业的硕士研究生,阿拉坦其其格执教,这些举措无疑使长调的传承得到保障。传播媒体以及音乐载体(CD、VCD、DVD、MP3等)也在长调传承中起着不可忽视的作用。当然,我们也不得不思考,这类新型传承方式带来的除了积极一面外,还有哪些难免的消极影响。

四、长调所存在的价值

一部中国民族文化发展史,就是中原华夏农耕文化与草原游牧文化不断对峙交融的历史,所以草原游牧文化在其中占有重要地位,而代表着北方草原游牧文化的长调,涵盖内容之广、艺术品味之高,在世界民族民间音乐宝库中,堪居罕见之列。因此对其保护和发展具有特殊价值。蒙古人世代过着“逐水草而居”的游牧生活,大自然赋予了长调永恒的魅力,它是生态的艺术,生命的艺术及生活的艺术,体现着大自然和蒙古人的和谐共处、天人合一,反映的是心灵的自由,抒情的极致;而另一方面蒙古人则采用独特的艺术形式向大自然证明着自身的存在。那真假声的完美结合,音调节奏的宽广悠长,以及辽阔奔放的自由气息,一种“欲与天公试比高”的气势展现在世人面前,具有极高的审美价值。此外,长调的现存音乐文化形态,具有极高的历史、艺术、社会学、人类学、语言学、文学和美学等多重价值。长调是蒙古族草原音乐文化发展的最高形态,相当长的历史时期内,长调代表着蒙古族民歌的最高成就。长调研究不仅涉及音乐形态、音乐史、音乐美学、音韵学,及声乐等诸多学科,更重要的是,对长调的研究与保护,实际上是对历史悠久的草原文明与游牧音乐文化类型的保护与传承。

躺在晚霞映衬的草原上,时而传来蒙古包里那幸福的欢笑,时而飘来一阵浓郁的奶香,时而嗅到那嫩草的气息,时而听到那牛羊的叹息,这时的我似乎已经融入草原,成为一个完完全全的内蒙人。也就在这时,我才真正体会到那只属于草原这个文化空间,并只能被这个文化空间中的人群所完全理解的那些景、那些人、那些歌,以及那些代表着草原内涵的一切。他们似乎越走越远,而使我的内心久久不能平静的,依然是那情景交融、天人合一的天籁之音——长调,此时的它就在我的身边,更在我的心里。

(作者:助理研究员 博士后研究人员。)

爱华网

爱华网