dahuan5856

《楚辞》简介

编辑大换

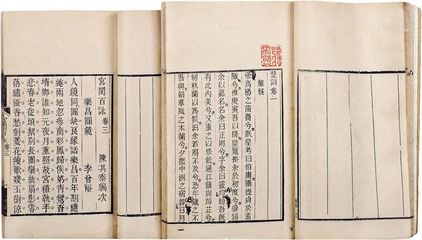

《楚辞》是中国第一部浪漫主义诗歌总集和骚体类文章的总集。“楚辞”的名称,西汉初期已有之,至刘向乃编辑成集。东汉王逸作章句。原收战国楚人屈原、宋玉及汉代淮南小山、东方朔、王褒、刘向等人辞赋共十六篇。后王逸增入己作《九思》,成十七篇,书中充满了大量道家的气质与哲学思想。全书以屈原作品为主,其余各篇也是承袭屈赋的形式。以其运用楚地(注:即今湖南、湖北、安徽西部一带[1])的文学样式、方言声韵和风土物产等,具有浓厚的地方色彩,故名《楚辞》。[2]

《楚辞》经历了屈原的作品始创、屈后仿作、汉初搜集、至刘向辑录等历程。成书时间应在公元前26年至公元前6年间。刘向《楚辞》原书早亡,后人认为保留最完整的东汉王逸《楚辞章句》、宋洪兴祖《楚辞补注》(《楚辞章句》的补充)追溯、揣测原貌。

作为继《诗经》以后,对中国文学最具有深远影响的一部诗歌总集[2],《楚辞》对整个中国文化系统有不同寻常的意义,特别是文学方面,它开创了中国浪漫主义文学的诗篇,令后世因称此种文体为“楚辞体”、骚体。[1-2]而四大体裁诗歌、小说、散文、戏剧皆不同程度存在其身影。[3]

对《楚辞》(楚辞)及其研究史作研究的学科,今称为“楚辞学”。其上迄汉代,宋代大兴,近现代更成为中国古典文化殿堂之显学。而《楚辞》早在盛唐时便流入日本等“儒家-中华文化圈”,16世纪之后,更流入欧洲;至19世纪,引起欧美各国广泛关注,各种语言的译文、研究著作大量出现。在国际汉学界,楚辞一直是研究热点之一。

内容梗概:

《楚辞》是最早的浪漫主义诗歌总集及浪漫主义文学源头。“楚辞”之名首见于《史记·酷吏列传》。可见至迟在汉代前期已有这一名称。其本义,当是泛指楚地的歌辞,以后才成为专称,指以战国时楚国屈原的创作为代表的新诗体。西汉末年,刘向将屈原、宋玉的作品以及汉代淮南小山、东方朔、王褒、刘向等人承袭模仿屈原、宋玉的作品汇编成集,计十六篇,定名为《楚辞》。是为总集之祖。后王逸增入己作《九思》,成十七篇。分别是:《离骚》《九歌》《天问》《九章》《远游》《卜居》《渔父》《九辩》《招魂》《大招》《惜誓》《招隐士》《七谏》《哀时命》《九怀》《九叹》《九思》。这个十七篇的篇章结构,遂成为后世通行本。[1-2]

《楚辞》运用楚地(今湖南、湖北、安徽西部一带)的方言声韵,叙写楚地的山川人物、历史风情,具有浓厚的地域文化色彩,如宋人黄伯思所说,“皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物”(《东观余论》)。全书以屈原作品为主,其余各篇也都承袭屈赋的形式,感情奔放,想象奇特。与《诗经》古朴的四言体诗相比,楚辞的句式较活泼,句中有时使用楚国方言,在节奏和韵律上独具特色,更适合表现丰富复杂的思想感情。

篇章目录:

刘向辑录的《楚辞》只有16卷,16篇;但传世通行本《楚辞》多是17卷,17篇,这是据《楚辞》最早的完整注本王逸的《楚辞章句》而来,后者加上一篇自己的作品《九思》。刘向《楚辞》、王逸《楚辞章句》原书早已毋见,至宋洪兴祖的《楚辞补注》篇章内容上承《楚辞章句》,通常被认为较保持原貌,因此,现通行的版本的篇目结构,基本依以《楚辞章句》为祖的《楚辞补注》等为据。

结集情况:

屈原开创“楚辞”创作,先秦“楚辞”的流传,至汉初的搜集、西汉末刘向最终将辑录成《楚辞》,经历了一段比较漫长的过程。而这个结集过程,向来有学者提出不同的蠡测。

背景:

刘向的《楚辞》是“楚辞”的结集,这一点并无疑义;“楚辞”作为战国时期在中国南方楚国地区出现的一种新型诗体,也是公认的;则楚辞自然是先于《楚辞》存在。最早出现楚辞的记载,是《史记》卷一百二十二·酷吏列传第六十二:“始长史朱买臣,会稽人也。读春秋。庄助使人言买臣,买臣以楚辞与助俱幸,侍中,为太中大夫,用事”。[32]这是楚辞最早见诸文献的记载。大意约为朱买臣由于喜欢读《春秋》、言楚辞,获得汉武帝的召见并得以升迁。

1977年发掘的安徽阜阳汉代汝阴侯夏侯灶墓遗址中,发现过两片《楚辞》残简,一为《离骚》,一为《涉江》,墓主在世时间距屈原之死约百余年,这是有实物证据的最早《楚辞》文本。(注:汤炳正曾据此实物,更加有力的批驳胡适等“屈原是传说”论,并形成确凿定案)。屈原之后的“楚辞”情况,据《史记·屈原贾生列传》载:“屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒,皆好辞而以赋见称”[33],班固《离骚》赞序称:“屈死之后,秦果灭楚,其辞为众贤所悲悼,故传于世。”[17]两则记载同样说明,秦灭六国,火焚书,但“楚辞”终究还是流传下来。

搜集:

汉初,开始有了楚辞的搜集,《汉书·地理志》载:“始楚贤臣屈原被谗放流,作《离骚》诸赋,以自伤悼。后有宋玉、唐勒之属,慕而述之,皆显名。汉兴,高祖王兄子濞于吴,招致天下娱游子弟枚乘、邹阳、严夫子之徒,兴于文景之际。而淮南王安亦都寿春,招客著书。而吴有严助、朱买臣,贵显汉朝,文辞并发,故世传《楚辞》。”[34]大意简述了“楚辞”的由来;显示出高层对“楚辞”的推崇,甚至严助(注:即庄助,避汉明帝讳,其子庄忌,一说为《楚辞》“哀时命”作者)、朱买臣因之“显贵于朝”;更重要的是,文字透露出了当时“楚辞”的两个搜集群体:其一是吴王刘濞及其招纳的“娱游子弟”;其二是淮南王刘安及门下士人。据《汉书》卷四十四·淮南衡山济北王传第十四:“安入朝,献所作《内篇》,新出,上爱秘之。使为《离骚传》,旦受诏,日食时上。”[35]淮南王刘安甚至还受命创作《离骚传》。但《离骚传》的内容,除了班固《离骚叙》所引几句,余皆失传,不知其详。

在这样的背景下,汉成帝使光禄大夫刘向校中秘书刘向搜寻辑录天下遗书,《汉书》卷十·成帝纪第十:“(三年)秋八月。光禄大夫刘向校中秘书。谒者陈农使,使求遗书于天下。”[36]大意是,刘向在公元前26年(河平三年)的秋天,开始奉命搜寻天下遗书。这自然也包括搜集“楚辞”作品。

蠡测:

关于成书过程,历来说法众多,较有代表性的是汤炳正的蠡测。20世纪60年代,汤炳正依据《楚辞释文》的目录篇次,在其著作《屈赋新探》的《〈楚辞〉成书之探索》一文中提出五个阶段论:第一个阶段,只有屈原《离骚》、宋玉《九辩》二篇的合集,凡二卷。纂成时间,当在先秦。其纂辑者或即为宋玉[38]。第二个阶段,是在屈、宋合集基础上增加《九歌》《天问》《九章》《远游》《卜居》《渔父》《招隐士》七篇,凡九卷。增纂时间,当在西汉武帝时。增纂者为淮南王宾客淮南小山辈,或即为淮南王刘安本人[39]。第三个阶段,是在九卷本的基础上增加《招魂》《九怀》《七谏》《九叹》四篇,凡十三卷。增辑的时间,当西汉元、成之世。增辑者即为刘向[40]。第四个阶段,是在十三卷本的基础上增益《哀时命》《惜誓》《大招》三篇,凡十六卷。增辑时期当在班固以后、王逸以前。增辑者不是一人一时,而是在较长的时间里由不同的人一篇一篇地增辑起来的,增辑者已不可考[41]。第五个阶段,“就是后世流传的王逸《楚辞章句》十七卷。把《九思》附入《楚辞章句》的,乃王逸自己;其叙及注文,乃后人所为”

汤炳正的结论,曾获不少学者支持,并一段时间内屡被引用。然而,他的推论基础仅仅是五代王勉《楚辞释文》的目录篇次,有孤证之嫌,而即使是《楚辞释文》的目录,也并非绝对可靠,因此,只能是一种猜测。也因此,1999版及2011年版的《辞海》皆只言“刘向乃编辑成集,原收战国楚人屈原、宋玉及汉代淮南小山、东方朔、王褒、刘向等人辞赋共十六篇。后王逸增入己作《九思》成十七篇。”

文学贡献:

《楚辞》对中国文学的发展有极其深广的影响,几乎每个文学领域,各个不同的体裁的文学都不同程度存在它的身影。[48]郑振铎在《屈原作品在中国文学史上的影响》一文中给予《楚辞》极高的评价:“像水银泻地,像丽日当空,像春天之于花卉,像火炬之于黑暗的无星之夜,永远在启发着、激动着无数的后代的作家们。”

骚体

范增《离骚图》

骚体文学包括楚歌和楚赋,它们有二个共同特点:其一是以《楚辞》中作品为模拟范式,其二是“兮”的大量运用;后者构成了骚赋有别于其他作品最明显的外在标志。项羽《垓下歌》、刘邦《大风歌》、汉武《秋风辞》等帝王作品,以至整个两汉魏晋骚体都是《楚辞》的继承者。[48]胡国瑞《魏晋南北朝文学史》曾指出“包括建安到魏末的抒情小赋言,可说都远袭楚辞”。[51]唐崇诗,文坛中心在诗,但韩愈、柳宗元、皮日休三家为代表的骚体作家,在中晚唐复兴。[48]宋至清,据姜亮夫《楚辞书目五种》第三部《绍骚偶录》,这一时期作骚体作品有50人,约110题,共计作品300余篇。这些,都是直接起源于《楚辞》。[48]

赋体

赋体文学出于“楚辞”。这里的“楚辞”指屈原开创的文学形式,包括《楚辞》之前的就流行于世、有可能未进入《楚辞》的楚辞体作品。赋体的形成前人有多说,从大的方面,它与《诗经》传统、战国诸子文风、纵横家排比论辩的气势不无关系,然而最重要、最直接的渊源则是“楚辞”。从句型上看,赋体文有的全部或大部运用骚体句,如枚乘《七发》等;有的大量运用散句的散体赋,如之后宋代苏轼《前赤壁赋》等。从题材上和描写手法看,赋体文的主要题材是约定俗成的,构思方法有规可循,这种类型化倾向来自前代的模仿,由于《楚辞》提供最典丽优雅的榜样。[48]后世赋便多仿而作,刘熙载《艺概》说司马相如的《大人赋》出于《远游》,曹植《洛神赋》出于《湘君》《湘夫人》等;郭沫若甚至说《远游》是《大人赋》的初稿,张衡的《思玄赋》简直是《离骚》的翻版。[52]这些说法虽不尽然,但可见《楚辞》对赋体的贡献。

诗歌

《楚辞》是公认的与《诗经》并峙的一座诗的丰碑,它创造了新的诗体,对诗歌对发展有极其重要的作用。首先,《楚辞》开创性地打破了《诗经》四言为主,重章叠韵的体式;其次,《楚辞》丰富了诗歌的题材,拓展了诗歌的表现领域,如招隐诗、游仙诗等便是直接从《楚辞》孕育出来的,政治咏怀诗等,受《楚辞》的影响亦很大;最后,最重要的是,《楚辞》在诗坛开创了一种文学传统,今人视为“浪漫主义”诗风的一派都无一例外受其启发,从中汲取精神与艺术得滋养,成了它的“苗裔”。屈原、阮籍、李白,以至于龚自珍等的作品,正是此种浪漫主义诗风的体现。[48][53]

散文

散文是与韵文相对的,《楚辞》虽然是韵文,但它对散文的作用也很明显。首先,它具备散文因素,如句式上长短不齐,有散文化倾向;如它结构抒发胸臆,辞章安排与散文通;如内涵上既可抒情又可言志,可论说也可质疑,与散文相接等。因此鲁迅《汉文学史纲要》称《史记》为“无韵之《离骚》”。其次,它开创的写法如问对及谋篇构思的方法,为散文所汲取。如《卜居》《渔父》都是一问一答,活泼有趣,后世类似文章连绵不绝,因此《文选》专门设“对问”、“设论”这类文体,《文心雕龙》也归入杂文。从东方朔的《答客难》到柳宗元的《愚溪对》无不从这种思路来。孙综在《山晓阁选唐大家柳柳州全集》中评“屈子泽畔行吟,柳州愚溪对答,千古同慨”。第三,是骚体句入散文。在散文体中插入骚体句,可以抒怀、可以励志,犹画龙点睛,向为文章家习用。[48]

戏剧

台湾云门舞集演绎“九歌”

戏剧是综合性的表演艺术,《楚辞》对戏剧的贡献来自两个方面。一个方面,是部分作品包含了某些戏剧成分,如《九歌》,本身就是迎神娱神的歌舞乐章,就其文学的意义说则是先秦一部戏剧。王国维《宋元戏曲考》直言为戏曲“萌芽”:“是则灵之为职,或偃蹇以象神,或婆娑以乐神。盖后世戏剧之萌芽,已有存焉者矣”。[55]另一个方面,是《楚辞》中人物在戏剧的表现。其中,仅屈原的事迹,据马晓玲《引商刻羽吊屈原》一文:历代的杂剧、传奇等有近二十种(包括未完成品),其作者包括睢景臣、吴弘道、徐应乾、袁晋、汪柱、顾彩、丁澎、李东琪等,郑瑜《汨沙江》(杂剧)、尤侗《读离骚》(杂剧)、周乐清《纫兰佩》(杂剧)、张坚《怀沙记》(传奇)、胡盍朋《汨罗沙》(传奇)等,今仍存世。近代,《楚辞》故事更是大量剧增,可说《楚辞》已融入戏剧文化中。[48]

小说

相对而言,《楚辞》与小说关系较疏,只是一种文学的交融与渗透。《楚辞》对小说的贡献,主要表现在:其一,是想象空间的拓展,如《九歌》对神的思恋追求之于后世人神恋的启发,如《离骚》《远游》的腾云驾雾之于后世神怪小说的参照,如《招魂》之于志怪小说的借鉴作用,等。其二、题材故事的渗透,如王嘉《拾遗记》卷一十记洞庭山,又如沈亚之《屈原外传》等,都将屈原入小说并神化。而关于屈原的传说故事,更是于今不绝。[48]乃至“戏说”成风。

传播影响:

《楚辞》较早就流传海外,特别是在日本、朝鲜、越南等“儒学—中华文化圈”。至1581年(万历九年),利玛窦来华,东方文明遂远播重洋,《楚辞》逐渐进入西方人的视野,1840年鸦片战争后,欧美世界开始广泛注意《楚辞》。据粗略统计,17至18世纪由传教士以拉丁文翻译的中国典籍达数百种,其中包括《楚辞》。迄20世纪中,相继出现英、法、德、意、等文字的楚辞,屈原作品全部有西译,其中以《离骚》为最多,甚至同一语种有不止一个译本。

在1984年出版的《楚辞研究集成:楚辞资料海外编》中,便选编较有代表性的日本、苏联、美国、英国、法国、德国、匈牙利等海外研究楚辞的专著和论文20种,且仅仅为“一小部分”简要介绍如下:

日本

1972年,毛泽东赠送田中角荣《楚辞集注》

《楚辞》传至外国,最早是在日本。《楚辞》传入日本的下限时间为公元730年(日本太平二年)。在《古事记》等古老的日本史书中就出现了收在《楚辞》中的《渔父》的辞句,《日本书纪》中又有《河伯》的辞句,《万叶集》中的反歌就源于乱辞。之后,日本人进行了翻译解说,即和训本。比较早的是秦鼎的《楚辞灯校读》、龟井昭阳的《楚辞玦》等,之后一直不绝。西村硕园的《屈原赋说》,从规模和深度上看为最具价值者,今只存前半部分,是日本楚辞学研究的权威性著作。翻译本还有铃木虎雄的译本等。20世纪,日本的楚辞学研究取得了显著成绩,出版有专著30种左右,论文约300篇。注释本主要有青木正儿的《新释楚辞》等。专门研究的著作有桥川时雄《楚辞》、藤野岩友《巫系文学论》等。

英国

翟理思(Herbert A. Giles)从1883 年起,在其初版、二版《古文选珍》以及《儒家学派及其反对派》中,选译了《卜居》《渔父》和《九歌》中的《山鬼》《东皇太一》《云中君》《国殇》《礼魂》《卜居》等;而在1901年出版的《中国文学史》一节“楚辞”,被英国多所高校的东方语言文学系作为教材。阿瑟韦利(Arthur D. Waley),1916年出版了包括《九歌》与《离骚》在内的《中国诗选》(Chinese Poems),1918年又增翻了《国殇》,与前译作一起收入《汉诗170首》(A Hundred and Seventy Chinese Poems),书被多次重印,并被翻译成多个语种,受到了英国乃至欧洲社会的热捧。之后,阿瑟韦利又英译了《大招》,并于1955年出版个人楚辞研究专著《九歌:古代中国的萨满》(The Nine Songs: A Study of Shamamism in Ancient China)。

法国

1870年,德埃尔韦.圣德尼侯爵(LeMarquis d' Hervey Saint-Denys)主持翻译包括《离骚》在内的中国古典诗歌及《今古奇观》。为了介绍屈原其人,德埃尔韦还将《史记.屈原列传》的法译本作为参考文献附于《离骚》之后。1895年,英国汉学家里雅各(James Legge)将其文转译为《离骚及其作者》,此文在英语世界造成了较大的影响。其后,对《离骚》进行翻译的还有法国诗人埃米乐.布雷蒙(Emile Blémont)。1886 年,埃米乐法译《离骚》,与《诗经》《乐府》等一并辑录于《中国诗歌》中,该书于巴黎出版,但谬误颇多,多处篡改了文义。此外,沙畹于1926年完成了对《史记》前41章的翻译。沙畹“旁征博引中外各种资料”注解《史记》,其中涉及楚辞学内容的是对《楚世家》的解释。之后,沙畹还完成了《天问》的翻译。

德国

1815年,歌德曾积极尝试翻译《离骚》,虽未有结果却开创了德译楚辞的先河。1852年,奥古斯特(August Pfizmaier)在第3期《维也纳皇家科学院报告》上发表了《﹤离骚﹥和﹤九歌﹥:公元前三世纪中国诗二首》,全文使用德语对《离骚》《九歌》进行了翻译。1887年,旨在“研究和传授中国文化知识”的东方语言学院(SOS)于1887年于柏林成立,开设的课程便包括楚辞的讲授。1902年,顾路柏(Wilhelm Grube)编写《中国文学史》(Gschichte der Chineseischen Literatur)。该书其中先秦文学主讲儒道思想作品与《楚辞》。此外,孔好古(August Conraty)写作《屈原所著天问之研究》《中国艺术史上最古之证件》,1931年,又与其弟子何可思(Eduard Erkes)合著的《天问——中国艺术史上最古老的文献》。何可思后以《招魂》为题,完成了博士论文的写作,又英译、注《大招》,以纪念德国汉学家夏德(Friedrieh Hireh),再英译《大司命》与《少司命》。孔好古(August Conraty)另一弟子鲍润生(Franz Xaver Biallsa),是继何氏之后另一位以楚辞为题进行博士论文写作的德国汉学家。1928年,他在《皇家亚洲协会北中国支会学刊》第59期上发表《屈原的远游》《屈原生平及诗作》二文,英译了《东皇太一》《山鬼》《惜诵》《卜居》《渔父》及《天问》前十二行诗句并作研究探讨,之后陆续完成《九章》的全部德译。

瑞典

学术渊源师承于沙畹的高本汉(Berhard Karlgren)汉学功底扎实,掌握古籍考证和辨伪知识。他曾将先秦古籍划分为两大部类:体系化和非体系化,前者包括《尚书》《周礼》等儒家经典,而后者包括了《庄子》《离骚》《天问》《列子》等。1946年,他又在《古代中国的传说和崇拜》(Legends and Cults in Ancient China BMFEA No.1946)与《周代中国的一些牺牲》中引用了《九歌》,对中国古代仪式作了阐发。

美国

1923 年,英美两国同时出版《郊庙歌辞及其他》收录韦利英译《离骚》和《九辩》,第一次在新大陆引入“楚辞”。1932年,美国温纳尔氏(Edward Theodore Chalmers Wernner)编纂《中国神话辞典》,收录了《楚辞》中的潇湘二妃的传说。1938年,嘉德纳(Charles Sidney Gardner)出版了《美国图书馆中有关西方汉学研究书目》(A Union List of Selected Western Books on China in American Libraries),包括了鸦片战争以后欧洲学者研习楚辞的一些重要著作,为欧美楚辞学习者查阅相关资料提供了有效捷径。1947 年,纽约约翰戴书局出版白瑛(Robert Payne)译编的《白马集》。其中收录《九歌》《九章》和《离骚》等篇目,更为广泛的译介了楚辞篇目。

作者

屈原

屈原(约公元前340-前278),战国楚国诗人。名平,字原;又自言名正则,字灵均。战国时楚国贵族。初辅佐怀王,做过左徒,三闾大夫。学识渊博,主张彰明法度,举贤授能,东联齐国,西抗强秦。后遭到贵族子兰、靳尚等人的排挤而去职。顷襄王时被放逐,长期流浪沅、湘流域。后因楚国政治更加腐败,首度郢也被秦兵攻破,既无力挽救楚国的危亡,又深感政治理想无法实现,遂投汨罗江而死。所作《离骚》《九章》《九歌》等。其中《离骚》等更具有宏大篇制,与《诗经》形成显著区别,对后世影响很大。其传世作品,都保留在刘向辑集的《楚辞》中。又《汉书·艺文志》著录《屈原赋》二十篇,其书久佚,篇目与楚辞有无出入,已不可详考。[27]

宋玉

战国辞赋家,后于屈原。东汉王逸说他是屈原弟子,未知所据。曾事顷襄王。《史记·屈原贾生列传》说他和唐勒、景差,“皆好辞而以赋见称。然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。”《汉书·艺文志》著赋十六篇,皆多亡佚。《隋书·经籍志》著录《宋玉集》三卷,已失传。作品以《九辩》最为著名。篇中叙述他在政治上不得志的悲伤,流露出抑郁不满的情绪。其余皆有争议。《招魂》一篇,王逸《楚辞章句》以为宋玉作,但后世有些学者据《史记·屈原贾生列传》赞语,认为是屈原作品;其他见于《文选》的《风赋》《高唐赋》《登徒子好色赋》诸篇,也有人疑非宋玉作品。[24]

淮南小山

西汉淮南王刘安一部分门客的统称。他们的作品有《招隐士》一篇,收入王逸《楚辞章句》中,王逸说是闵伤屈原而作。但《文选》则题刘安作。又乐府《淮南王辞》,晋崔豹《古今注》、唐吴兢《乐府古题要解》也都说是淮南小山所作。[21]

东方朔

东方朔(前154年-前93年),西汉文学家,字曼倩。平原厌次(今山东德州陵县东北,一说今山东惠民东)人。武帝时,为太中大夫。性诙谐滑稽。曾以辞赋谏武帝戒骄奢,又称农战强国之策,然终不为用。辞赋以《答客难》《非有先生论》又名。《汉书·艺文志》杂家有东方朔二十篇,今佚。《神异记》《海内十洲记》等书皆为托其名而作。后世传说很多,多非信史。[26]

严忌

西汉辞赋家。本姓庄,东汉时因避明帝刘庄讳,改为严。会籍吴(今江苏苏州)人。好辞赋,为梁孝王门客。有辞赋二十四篇,仅存《哀时命》一篇,为哀伤屈原之作,见于《楚辞章句》。[22]

景差

战国楚辞赋家。后于屈原,与宋玉同时。《史记·屈原贾生列传》说:“屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒,皆好辞而以赋见称;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。”《汉书·艺文志》未录景差赋。《楚辞》所收《大招》,王逸注称“或曰景差”作。[61]

贾谊

贾谊(前200-前168),西汉政论家、文学家。洛阳人(今属河南),时称贾生。少有博学能文之誉,文帝初召为博士。不久迁太中大夫,好议国家大事,为大臣周勃、灌婴等排挤,贬为长沙王太傅。后为梁怀王太傅。曾多次上疏,批评时政。建议用“众建诸侯而少其力”的办法,削弱诸侯王势力,巩固中央集权;主张重农抑商,“驱民而归之农”;并力主抗击匈奴的攻略。在贬为长沙王太傅渡湘水时,作《吊屈原赋》,“亦已自谕”。在长沙三年,又作《鵩鸟赋》,自伤不遇。所著政论有《陈政事疏》《过秦论》等,为西汉鸿文。原有集,已散佚,明人辑有《贾长沙集》。另传有《新书》十卷。今人所辑《贾谊集》,包括《新书》十卷。[62]

王褒

西汉辞赋家。字子渊,蜀资中(今四川资阳)人。宣帝(注:公元前73—前49年在位)时为谏议大夫。以辞赋著称,其《洞箫赋》为最早的专门描写乐器与音乐之作,较有名。原有集,已散佚。明人辑有《王谏议集》。

点击进入:《楚辞》在线阅读

大换藏书馆

诗词鉴赏

古文典籍

对联赏析学术著作

文学作品

著名词人专集

好词好句

儿童文学古代文化文化教育数理化科民族文化

民间故事

宗教信仰

书画欣赏琴棋书画

古代美女

中外音乐

音乐专辑

实用英语群书博览

工具词典笑话大全

谜语大全

名人名句人生哲学职场名言

世界名博

传记纪实

中外国事

国外历史帝国历史中国历史中国概况

政治历史

法律法规

军事天地社会科学经济纵横体育纵横天文地理影像视频

flash图片

百万图库环球世界世界旅游世界领土世界建筑

中华医学

中外饮食百科知识男女服饰男女天地

社会万象猎奇趣闻五花八门

娱乐杂烩金银珠宝珠宝收藏

古董收藏

邮票收藏相术算卦古今礼仪

网址大全难得一见名人写真花卉大全动物世界博客制作教程

我的藏馆

百万书库--精品典藏

推荐查阅:

说明:点击进入文件夹查阅文章,再点击还有子文件夹,乃至再点击,子文件夹里还有子文件夹.

推荐阅读:

童话故事寓言

笑话谜语童谣

写作国学诗词

有声绘本故事

连环画小人书

十万个为什么

百万书库--精品典藏

爱华网

爱华网