![[转载]诺敏河畔踏歌声——绥化师专野魂文学社记事 雍正王朝诺敏](http://img.413yy.cn/images/31101031/31012724t0104b3ea3c348dd93b.jpg)

太珍贵了!!!原文地址:诺敏河畔踏歌声——绥化师专野魂文学社记事作者:荷锄月下

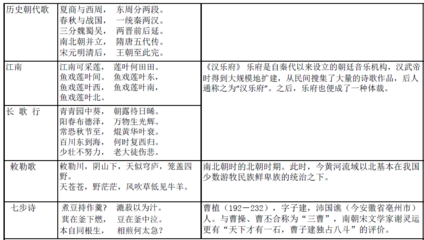

(野魂文学社原创人马,也是唯一一张全家福。)

一九八六年九月,秋高气爽。诺敏河畔,一群文学爱好者自发组织成立了一个文学社团——野魂文学社,意为天马行空,我行我素。文学社没有章程,也没有组织机构,但有一句嘹亮的口号:“野,就野得自由自在;野,就野得热烈奔放!”牵头的是绥化师专历史系八五级学生侯铁良、张爱玲,身前身后围拢着各系各级十几个热血澎湃的文学青年。

当时,文学的热潮正席卷大江南北,各式各样的文学社团犹如雨后春笋,野魂也恰逢其时,破土而出。按照惯例,每个文学社的社员都要有一个响当当的笔名,经研究大家一致同意,笔名应该统一、规范,即必须姓野,如侯铁良叫野石,张爱玲叫野马,唐锋锐叫野风,张菊欣叫野菊,我叫野火,以及野山野谷野果野百合,等等。

成立了文学社,旗下就应该有自己的主打刊物。没有纸张,大家凑份子买;没有油印机、钢板、蜡纸、刻笔,几个人就出去借。一九八六年十一月,泛着浓浓墨香的第一期《野魂》终于出刊,由于油印技术不过关,刊物弄得皱巴巴油渍渍的,但不管好看赖看,毕竟是自己的孩子,捧着抱着大家的脸上都堆满了笑。

文章一篇篇写着,刊物一期期出着,文学社的日子红红火火着。那个时候,校园里凡是身上有点儿文学细胞的,都以加入野魂为荣,不消半年,野魂便扩张到了五十多人。

转过年来,侯铁良和张爱玲面临毕业,文学社的担子便压到了我们这届和下一届学生的肩上。当时的我和唐锋锐年轻气盛,既没有开会,也没有征求意见,唐自封为社长,主外,我自诩为主编,主内,美其名曰,从长计议,必须成立组织机构。于是,唐李二人继续扛起野魂的大旗,在北中国的猎猎风中阔步前进。应该说,经过一段时间的探索和实践,新《野魂》无论是选稿的质量,还是出刊的效果,都有了长足的发展和进步。

编印刊物无疑是件苦差事。每次出刊,作为主编的我都要和刻钢板的徐海臣挤在“工字房”的一间教室里,昏天暗地刻、校、印,尽管有时累得直不起腰,但一想到饱蘸心血的《野魂》一本本印刷、装订出来,鸟儿一样展翅飞向祖国的四面八方,所有的疲劳和不快霎时都烟消云散了。

也正是借着野魂文学社的光,我被推茬到学校广播室当了编辑,自此学校的广播里经常播出我们的作品,吸引着校内外无数艳羡的目光。

在唐和我主政文学社期间,野魂与绥化市内几家文学社之间的走动也很频繁,如哈尔滨武警指挥学校橄榄诗社,绥化七中蒲公英文学社。当时橄榄诗社的社长是徐岩,一名军人,写得一手好诗,而如今徐岩早已弃了诗歌从了小说,大大小小的报刊经常能看到他信手拈来的故事。而蒲公英文学社的中坚力量都是一些学生,主编是一个叫陈X娟的女孩,个子高高的,瘦瘦的,不善言谈,却颇有见解,给我留下了极深的印象,即使后来大学毕业我去了遥远的山沟,我和陈X娟之间依然保持着联系。

正如后来张爱玲所说,在文学创作的道路上,师专二年我们不是在走,而是在跑。就在《野魂》选编的文章中,张爱玲的散文《奶奶的拐杖》被《黑龙江日报》刊发,在校园内外引起了不小的轰动;侯铁良的诗歌也多次见诸《诗歌报》《崆峒》等报端,成为广大诗歌爱好者追崇的对象;张菊欣创作的散文《我说我》,登载在一九八七年第九期《散文》上,由此邂逅了一段美丽的爱情。

一九八八年的春天来了,文学的春天也来了,绥化师专以野魂文学社为依托,隆重举办了第四届诺敏河诗会,活动当天,各路诗人云集,活动盛况空前。

夏风和煦,柳絮飞扬,编印完第十期《野魂》,我们就要毕业了,经唐和我研究,顺势将野魂的衣钵转交给了中文系八七级的张剑阁、王庆等人。后来听人说,我们走了以后,文学社立马更了名,好像叫晨光,与野魂一点儿都不搭边。

野魂散了,真的成了野鬼孤魂。但是文学带给我们的聪慧、执着和隐忍一直根植于心,引领着我们在生活的道路上不畏艰险,一路前行。

转眼二十六年过去了,星移斗转,物是人非,面对着我们曾经朝圣的文学每况愈下的窘境,我只想轻轻地问一句,天南海北老“野”家的孩子,你们现在还好么?

(野魂文学社第二代、第三代领导核心和中坚力量。)

(故作深沉曾是文学青年的一惯姿态,尽管现在看来很可笑,但当时已经被缪斯女神冲昏了头脑。)

爱华网

爱华网