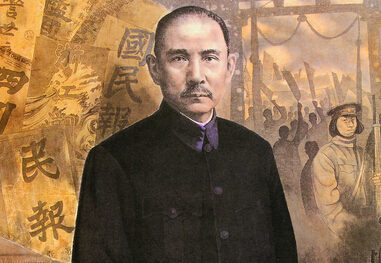

《中国国民党临时行动委员会对世界及革命民众宣言》,一九二七,十一,一

中国农工民主党是我国八个民主党派中资格最老、历史最长的民主党派。它“创立于民国十六年(1927)”10月,当时的名称是中国国民党临时行动委员会。1927年11月1日,邓演达与宋庆龄、陈友仁在莫斯科以中国国民党临时行动委员会的名义发表了《对中国及世界革命民众宣言》,国内的谭平山、张曙时等人积极响应,在上海以“中华革命党”和“中国国民党临时行动委员会”的名义进行革命活动。“‘中华革命党’虽然有名称,但各地未统一使用;有纲领,并未讨论通过;有组织,也未正式成立。”1930年5月,邓演达回国对中华革命党进行了改组,“十九年(1930)九月正式成立‘中国国民党临时行动委员会’”

一

蒋介石、汪精卫集团叛变革命之后,抛弃了孙中山的革命主张和新三民主义,国民党内部开始进一步分化。1927年5月,宋庆龄同邓演达、陈友仁、彭泽民、徐谦、陈其瑗等交换意见,“相约集合同志,为继承孙中山的遗教而奋斗到底。”同时邓演达和谭平山就组党问题多次商谈,都主张建立一个新的组织,以继续领导国民革命。大革命失败后,宋庆龄、邓演达、陈友仁等人先后离开武汉前往莫斯科。

在出走前几天,邓演达就曾经与宋庆龄、陈友仁等即商议,一致认为中国革命不能中断,为了复兴中国革命,有必要先成立一个“临时性的革命领导机构”,这个组织应该是一个独立的、中国式的、贯彻孙中山三大政策的革命团体。关于这个“临时性的革命领导机构”的名称,宋庆龄说:“我们还是要按孙中山先生的三大政策去做,现在要的是行动和行动的人。”陈友仁提出:“我国华侨对国民党有感情,为了能对华侨发生影响,还是要把‘国民党’摆在前面。”经过多次商谈,最终达成一致意见:将这个新的革命领导机构定名为“中国国民党临时行动委员会,”并由邓演达起草宣言。起草好的宣言,邓演达曾给丘学训看过,“上面还有他们三人的签名。”

8月15日,邓演达秘密抵达莫斯科。9月7日,宋庆龄和陈友仁到达莫斯科。10月成立中国国民党临时行动委员会,11月1日发表《对中国及世界革命民众宣言》(即著名的《莫斯科宣言》)。12月底,邓演达旅居德国。此后,邓演达几乎用1928年全年的时间,致力于新党的纲领、组织法、成立宣言等文件的研究和起草工作。到年底,详细的宣言和政纲成型,他就将其寄回国内,由谭平山主持讨论,征求意见。1928年9月,宋庆龄、邓演达、陈友仁等在柏林召集国内各省市联合办事处的代表正式会议,决定以后进行策略。

1929年,邓演达又出版了《我们的思想系统及主张根据》,形成比较完整的思想体系。海外三年,是邓演达从参加国共合作的国民革命,到领导“第三党”开展平民革命的重要过渡阶段。他的平民革命理论体系和革命方略,便是在此期间成型的,为回国后正式组建中国国民党临时行动委员会,开展平民革命,准备了理论基础和思想条件,奠定了党的思想格局。

1929年2月,党的活动已经“甚难”,邓演达致信丘哲并转君达:“望即拨付五百元”交谭平山使用。下半年,中华革命党的境况渐趋复杂而混乱,一些地方组织和活动多遭到打击;上层领导人之间,有些人对谭平山的主张和做法越来越感到不满,首先离开的是马哲民,接着邓初民、张曙时也走了。此外,活动经费没有来源,谭平山很少筹措的办法;军事活动打不开局面,谭平山已束手无策。在上述情况下,谭平山已不能应付当时支离破碎的局面,章伯钧等人也反对谭平山再搞下去,中华革命党内部便无形中分为两派,一派是以谭平山为首的一些人,如黄慕颜、鲁明山等;一派是章伯钧、王枕心、肖炳章等。为了解决矛盾,重整组织,章伯钧、朱蕴山、李世璋、郑太朴、王枕心、肖炳章六人曾两次举行密会,决定劝谭平山“暂休”,请邓演达回国,并由章伯钧函促邓演达“早日回国主持党务”。谭平山对此拒绝接受,并愤然向章伯钧摊牌说:“这个党是我谭平山搞还是邓演达搞?如果邓演达来搞,就要接受我的领导!”

1929年夏,传来中山陵竣工的消息。宋庆龄要回国参加孙中山的奉安典礼活动。邓演达考虑自己暂时还不能回国,而宋庆龄的特殊身份又不便在国内从事具体的组织工作,因此派黄琪翔作为宋庆龄的秘书陪她回国,一方面照料她的旅途生活,另一方面回国进行联络工作,为回国正式成立中国国民党临时行动委员会作准备。10月,邓演达起草《我们对现在中国时局的宣言》,明确指出:反动统治不是个人所造成,不是推倒蒋就可以打破反动局面,而是要推翻整个“军阀官僚地主豪绅的统治”,“建设一个民族的平民的统治,去实行孙总理的未完的工作”。

10月24日,邓演达致函季方:“现在和你谈我们的工作进行计划及步骤。我们的目的是:由文化工作到社会运动到政权夺取。我们的手段是:第一步吸收进步的穷苦的青年子弟。联络海外华侨进步分子,占领海外的华侨书报社及教育机关。及出版刊物,集中干部人材,训练干部人材。我们现在的工作是:以一步(部)留上海,作联络及维持国内组织用,以大部准备到日本。日本的生活资料得到,主要在作教员,目前日本中小学教员及最近将来的南洋各殖民地教员,我们可占领的很多。日本方面大约十二月底决定可介绍的数目。大概奇兄(黄琪翔)不日可先行到日去,你和松堂(郑太朴)应预明年夏间再行。……我最近有信复聘三(谭平山)兄,系由松堂转交,因为信上说的很坚决,所以松堂不敢交,把它压起来。我以为一定要这样做,才有路线,不过聘兄的焦劳穷苦我是十二分钦佩的。必要时请你援助他,当然是量力而已。庆姊(宋庆龄)等重来,谅日间可以在巴黎相见,我们只希望她能原则上的积极,并不必强她怎样具体的去出力工作。她是中国革命的表徵,我们应当尊重她。”

1929年,邓演达在英国期间,接到宋庆龄来信,信中说她到巴黎时,汪精卫也在巴黎,汪多次派人找她,要拉拢她和邓演达,被她拒绝。宋庆龄于11月由巴黎抵柏林,应宋之约,邓演达12月6日晚由伦敦飞抵柏林,商讨改组中华革命党为中国国民党临时行动委员会,进行革命斗争等具体事宜。宋庆龄后来对于“第三党”的态度有些改变。因此,邓演达说“我们只希望她能原则上的积极,并不必强她怎样具体的去出力工作”。

中华革命党在各地建立了地方组织,在部分地方开展了斗争,但是由于它基本没有接近工农,缺乏严格的统一指导,在近两年半时间里,组织上近乎限于零乱的局面,革命活动陷入低潮。因此,党内不少同志提出希望邓演达回国主持党务,邓演达亦有此打算。邓演达向宋庆龄表达了回国领导革命的想法:“我们的斗争将是长期、尖锐的,而又残酷的。因为我过去毫不犹豫地向着腐恶斗争,譬如顽固的封建势力、机会主义,以及反动行为。因而在军政两方面全树了不少仇敌。但他们不能阻挠我追随总理的步伐,我准备牺牲生命以赴,这次或是我们最后一次的聚会,”“以后我就再没见到邓同志了”。

二

1930年5月初,邓演达由加尔各答乘船抵香港。与彭泽民、丘萼华(丘新民)等会晤。邓演达与彭泽民进行了长谈,邓演达告以中国革命不能中断,须共同奋斗,以孙中山和平、奋斗救中国的精神,复兴中国革命。同他自己家族中人及其夫人郑立真,均未谋面。

邓演达是乘坐德国轮船回国的,据彭泽民夫人翁会巧回忆:“轮船途经香港加油停留一晚。邓先生秘密登岸,立即托同乡来找彭老,彭老此时不能公开活动和行医,晚上去陈伯坛中医专科学校进修学习。彭老上课去了!我深知事关重大,便立刻出门一路小跑。走了一个多小时到上环医校通知彭老。我见到彭老,上气不接下气地说:‘邓先生回来了!’彭老很高兴,抬脚就走。我们边走边跑来到中环僻静处一家日本式旅馆。见到邓先生,彭老握着邓先生的手又惊又喜轻轻地说:‘你回来做什么!’邓先生回答说:‘我回来办党。’彭老接着说:‘在香港办罢!不要回上海了!’邓先生连连摇头,笑着说:‘你太小心了!’彭老说:‘不是的,因为上海正处在白色恐怖之中啊!’他们越说声音越小,我什么也听不到了!我在一旁独自回味着方才他们的交谈。在革命处于低潮时邓先生不怕危险,回国振兴革命,感到邓先生真坚定!真勇敢!为了推翻蒋介石反动统治,邓先生明知山有虎,偏向虎山行!邓先生办党,很及时啊!”

5月,邓演达秘密回到上海,与季方、郑太朴赁屋同住。白天潜居寓所分析国内外政治形势,研究革命问题,起草政治纲领;夜间外出与“第三党”同志或同情者联系,探讨如何开展反蒋活动和从事党的中央机构的建立。“见面的方式很特别,登门拜访,怕连累老朋友;到自己住处来,万一机关被破坏,对老朋友也不利,所以常常是‘人约黄昏后’在僻静的马路上边散步,边聊天。如果老朋友懂德语,干脆就用德语交谈。”邓曾戏称这种昼伏夜出,过的是“耗子生活”。

邓演达到上海过了几天,即召见邓次侯,陪同邓次侯去的是章伯钧和郑太朴二人。邓演达对邓次侯说:“你是伯钧、太朴两先生的高足,关于你的情况我了解,我今天对你谈的是:目前形势十分紧张,预计日本帝国主义即将出兵侵略东北,国难当头,我们要群起做救亡工作,唤起农工平民大众共赴国难,同心同德,抛头颅,洒热血,为民族争生存,这艰巨的任务就要落在青年学生身上”。

邓演达曾希求同共产党组织联合战线。6月间,邓演达约中共负责人谈判合作反蒋。但当时正是李立三主持中共中央工作,在“左”倾错误指导下,对其他党派的政策不加区别,把它们一律看成敌人,没有理睬邓演达的建议。邓演达说:“我回国到上海,曾约共产党负责人谈判合作反蒋。但他们不理我。这个问题,只好待推翻蒋政权以后再谈了。”“要是毛泽东在中央掌权,国共合作的局面就会到来。”“看来共产党在‘左’倾机会主义占上风的时候,联合战线是不可能实现的,我们要着意于联合的前途。”周恩来认为:“邓演达回国后,曾找我们谈判合作反对蒋介石,可是我们没有理睬他,这是不对的。”在5、6月间,邓演达与旧属陈诚(时任国民党第十八军第十一师师长)秘密通信,就中国革命形势和前途交换意见。陈复信表示钦佩,并拥护其政治主张。

6、7月间,邓演达一边起草党的政治纲领,一边就一些重要问题,如中国的社会结构、中国革命的性质、未来的政权性质、土地、资本、外交等问题,于每周星期六邀郑太朴、李世璋、朱蕴山、章伯钧、谢树英、季方、万灿、罗任一等在拉斐德路翁洲饭店进行讨论。有时陈翰笙、杨杏佛等也参加。邓演达要求大家畅所欲言,特别是对党的名称、党的指导思想等问题要认真思考。邓演达认为:中国现阶段的社会结构,是处于“前资本主义时期”,是在帝国主义、封建势力压迫剥削下不断挣扎而日趋腐朽破碎的社会。这种社会规定了现阶段的革命性质,是带有民族性的平民革命,建立以农工为重心的平民政权,用节制资本和耕者有其田的政策,以实现社会主义。邓演达多次到姚主教路找陈翰笙谈教育问题。陈翰笙说:“美国是一个实用主义,苏联是个教条主义。”邓演达同意这种看法,并且说:“我们两个都不要。”对从日本回上海见他的彭秋萍说:“孙子说过‘以迂为直,以患为利’。你回日本以后,要有步骤、有重点地把各军系的学生联系上,一个个将他们的永久地址记起来。”“重点有两个:西北系的冯玉祥,西南系的陈济棠。必须把他们争取过来。”

6—8月间,邓演达起草并主持、讨论、修改《我们的政治主张》。纲领的中心口号,是要建立“以农工为中心的平民政权”,主要矛头指向蒋介石独裁专制反动统治。

邓演达同大家讨论最多的是党的名称和党的指导思想问题。关于党的名称问题,以谭平山为首的一些人认为:自蒋汪叛变革命后,国民党不再是革命统一战线组织,而是反动组织的总称,国民党已失掉人心,而且我们的主张与国民党完全不同,用中华革命党的名称,可以表示我们与反革命的国民党决裂,而且还可以说明我们是继承了孙中山的革命精神;邓演达认为:“党的名称,要么是革命的国民党,要么是符合中国国情的共产党,”国民革命的任务尚未完成,我们要继承孙中山的遗训,就要继承孙中山的组织——国民党。当务之急是反蒋,需要利用一切可以利用的力量,尤其是具有革命思想的现役军人,他们多年来受过国民革命思想的熏陶,也不满于蒋介石统治,这是可以大加运用的。因此“国民党”这块招牌,还有一定的用处。最后决定还是沿用《莫斯科宣言》所用过的名称,叫“中国国民党临时行动委员会”。并说明将来取得政权时,还可以加以更改。

关于党的指导思想问题,经讨论,统一为:现阶段的革命性质是带有民族性的平民革命,革命胜利后必须是建立以农工为重心的平民政权。我们要建立真正独立自主的国家,就必须彻底反帝。政治纲领经多次讨论,五易其稿,意见基本统一。中央领导机构的人事问题,特别是领导核心的人选也大体酝酿就绪。

8月9日,在上海萨坡赛路290号,邓演达主持召开了有10个省区代表参加的全国干部会议。邓演达首先致词:“中国革命已经到了绝续关头,继往开来的重任落在我们肩上。在座各位都是在革命战线上奋斗过来的同志,更感责无旁贷,所以挺身而出,重上战场。”在强调了“军事第一”的主张后,邓演达接着说:“今天是我们战斗的开始,是继续孙中山先生革命事业向前奋进、恢复中国革命整齐步伐的第一步。”邓演达带领大家集体宣读《我们的信条》。“我们的信条:(一)我们的哲学观点是历史唯物主义;(二)我们的事业是继续孙中山革命;(三)我们的任务是实现中国平民革命,解放全中国向社会主义大道前进;(四)为实现中国革命,联合世界上被压迫民族共同奋斗;(五)我们是信仰一致,组织一致,行动一致的政治结合的战斗团体;(六)我们采取民主集中制的原则。”接着一致通过了邓演达起草的政治纲领——《我们的政治主张》(1930年9月1日在《革命行动》创刊号上正式发表前,经中央各部门联席会议决议改为《中国国民党临时行动委员会政治主张》)等一系列重要文件,会议选举了中央干部会干事25人,邓演达被推荐为总干事。

至此,中华革命党正式改组为中国国民党临时行动委员会。(樊振)

本文主要参考拙著:《中国农工民主党历史研究1927—1930》(华文出版社2014年版)

爱华网

爱华网