子曰:“乡愿,德之贼也。”(《阳货·13章》)

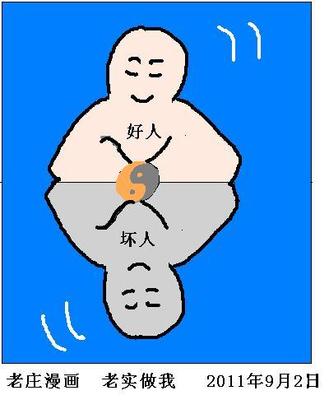

这章仅一个判断句,主语“乡愿”(也作“乡原”)有个似乎已经得到公允的解释,即认为是指谓某种行为模式的人,钱穆先生还说明了这名称的由来:“原同愿,谨愿也。一乡皆称其谨愿,故曰乡原。”这个“愿”不是简体字,古代本来就有的,“谨慎”、“老实”的意思,所以,按这解释,乡愿就是被人们一致称赞为谨慎老实人的大好人。大概是因为人们认为,人要得到别人普遍一致的好评,唯有磨去自己的一切棱角,对谁都只讲好话不说坏话,只奉承不批评,才是可能的,所以一般都将“乡愿”翻译为“好好先生”。

谓语中的“贼”字,孔子时代主要用作动词,“害”义(《先进·25章》中有“贼夫人之子”句),作名词则是指伤害人的人,非指偷窃财物者,即同今天“贼”字的含义不一样(在《宪问·43章》,孔子列举他的朋友原壤几个不好表现后,说:“是为贼”。有一部古汉语字典上说:现在所谓的“贼”,古代叫“盗”,现在所谓的“强盗”,古代也可以叫“盗”,但一般都称“贼”)。由于主语“乡愿”被认作是对一类人的称谓了,这个“贼”字自然也就被视为指人的名词,同“乡愿”在外延上是属种关系,或同一关系。所以杨伯峻将“德之贼也”翻译为“足以败坏道德的小人”,傅佩荣译作“败坏道德风气的小人”,李零解释为“窃居有德者之位的人”;李泽厚虽然直译为“道德的祸害”,但显是用的“借代”的修辞手法,即这“祸害”是借来指谓“祸害人的人”。

上述传统理解似乎没有问题,但我作为“没有学问的质疑者”,却难免作想:人成为“乡愿”,当不是性格使然,用我们曾经习惯的一种说法,是“思想意识问题”,就是说,他的“乡愿表现”完全是有意地、自觉地设计的,只是久而久之,就习惯了,他就成了文学上所谓的“典型性格”。他收获了“名誉归,人缘好,大家都喜欢”(李泽厚语),但并不需要有任何付出,更不必说作牺牲了。因此,他可说是道德上、名誉上的“不劳而获”者。既如此,说他是“在道德上搞巧取豪夺的人”,将“德之贼也”翻译为“道德强盗”,或“道德窃贼”,不是很恰当吗?孔子是否就是在这个意义上说“乡愿,德之贼也”的呢?这个理解在训诂上并非站不住,从义理上说,则较之传统解释更好些吧?

我有上述想法,自然是先承认了,即认同了对“乡愿”传统解释:确是名词,是对某一类型的人的称谓。但我其实更怀疑这一点。因为我发现:“德之贼也”中的“贼”字只是“像是”名词,即认作名词也说得通,但其实是动词,只因注家们先把主语“乡愿”设定为名词了,为了主谓语能够搭配,人们才自然地,或不得不,将“贼”字“往名词方面推”,最后勉强认定为名词;因此,只要确证我这“发现”,“乡愿”就“不配视为”名词了,而那一来,本章的传统理解就被倾覆了。

我的上述“发现”乃得自孔子,即是在孔子本人的启发下得到的:就在这一章的下一章,孔子又说,“道听而途说,德之弃也。”我因此就想:这两章是同一句型,在下章作谓语的“德之弃也”,与此章的“德之贼也”,是同一种结构;与“贼”字对应的“弃”字决不是名词,而是动词(“德之弃也”即“弃德也”,“弃”字根本没有作名词的用法和用例),那么,此章的“贼”字就应该也是动词,即“德之贼也”可能同样是“贼德也”的意思。——按这理解,“德之贼也”、“德之弃也”中的“之”字不是表示领属关系,而是起着将宾语“德”字提前来加以强调、突出的作用,要如此突出,则是因为“乡愿”和“道听途说”非常貌似“道德行为”,而这里又正是要揭露其本质是“贼德”、“弃德”(“乡愿”的表现貌似有道德,这不待说;“道听途说”,在行为主体本人,也一定是视为德行的,例如解释为“热心肠”,否则,他不会如此“操之过急”的)。——《左传·定公十三年》:“富而不骄者鲜,吾唯子之见。”这句话中的“之”字,就是用来将“见”的宾语“子”字提前以突出之。

于是我进而想:在“德之弃也”章,主语,亦即孔子的评论对象,是“道听途说”,那是行为表现,非指行为者其人,它的谓语自然不能是对人的称呼,所以孔子评价为“德之弃也”,亦即“弃德也”,不说成“弃德者也”,或“德之弃者也”,足见孔子也是很注意主谓语要搭配得当的(该章傅佩荣的译文就是:“听到传闻就到处散布,正是背离德行修养的做法”);既如此,此章的谓语“德之贼也”若真是“贼德也”的意思,其主语“乡愿”就不能是指谓一类人,也该是对人的一类行为表现的概括了,换言之,应该翻译为“好好先生的表现”,不该就译作好好先生。

上述分析表明:要对这一章作出正确中肯的解读,必须先行明确,孔子说这话究竟是对人还是针对事(行为表现);质言之,“乡愿”在这里究竟是对一类人的称谓,还是对于一种人的行为特点的概括。这二者似乎是“二而一”的,所以历来注家们都未予区分,但我要说,就因为如此,他们未能发现,他们对此章的解读不但很不准确,而且给孔子的人格造成了一定的负面影响。

熟悉《论语》的人一定感觉到了,孔子评论或批评某一类人时,即使不点名道姓,也总是十分宽容,心存善意的,只在针对某种不良作风、缺德行径时,才用词比较重,语气也比较激烈。例如谈及“群居终日,言不及义,好行小惠”的人,以及“饱食终日,无所用心”的人,他都仅仅用一句“难以哉”来表示对于他们的谴责,同时含有一种期待;对于他十分讨厌的“巧言令色”者,也只是讥讽说“鲜矣仁”;特别是,对明明“不仁”的人,他都还说:“人而不仁,疾之已甚,乱也”,要求大家不要对他们“义愤过头”。对“匿怨而友其人”这种虚伪加阴险的行为做派,他才说“左丘明耻之,丘亦耻之”(见《公冶长·25章》)。孔子这种“对事不对人”的态度,不仅说明他主张“对人要心怀善意,对行为表现的要求则必须从高从严”,也正是他的道德人格的要求和体现。据此看来,将这一章的“德之贼也”,理解为孔子对于那种他用“乡愿”一词来指称的行为作派的批评,而不直接是对于有那种行为表现的人的谴责,才合乎孔子的思想、性格和《论语》的实际。——《老子·65章》中有“以知治邦,邦之贼也”句,也是以行为表现作主语即批评对象的:“以知治邦”该不能硬理解为“以知治邦者”吧?

现在我们来对“乡愿”的构词和语义做点分析。“愿”字最初见于《书·皋陶谟》,皋陶说,可以用是否具有九种德行来识别一个人的德性状况,他列举的第三种德行是“愿而恭”。“愿”和“恭”并提,当是“老实”、“谨厚”的意思。“乡”在古代通“向”,“向”的本义是指“方向”,可引申出“趋向”、“偏爱”、“仰慕”等义;有方向其实更意味着方向保持不变,总在变,就没有方向了,因此“向”字又有了“一向”、“向来”的义项。据此,“乡愿”在字面上就可能是“一贯地趋向于表现得老实谨厚”的意思,用来描述人自觉设计的处世态度,又不是作赞扬的话,就带有了贬抑、不屑的情味,突出的是行为者从不表示主见、对人“总是”采取逢迎态度的性格特点,与德性相联系,就更含“不分是非只求人缘”的评价了。我想,对“乡愿”做这种解释,从而认为本章不是对一类人的谴责,而是揭露、批评一种行为做派,指出它其实有损行为者自己的道德人格形象,可能更符合孔子使用这个说法的实际。——上面征引的钱穆先生的解释,是把“乡”字看做表示地域的名词,在这里则相当于“乡人”,恐怕是望文生义的解释;而且,真正的大好人,是很可能“一乡皆称其谨愿”的,但孔子当然不会称他们为“乡愿”,谴责为“德之贼也”的。

因此,我以为,这样意译这一章,才准确传达了孔子的原意:那种不分是非与善恶,只求和气与人缘的好好先生作风,其实是在败坏自己的道德人格形象(以及社会的道德风气)。——“德之弃也”是说行为主体“弃”了他自己的德,可准确地翻译为:“这是不讲道德(的表现)”(注意:“弃”字除有“抛弃”义外,还有“忘记”、“违背”、“离开”等义项),相应地,“德之贼也”是说主体“贼”了亦即“妨害、伤害、损害、败坏”了他自己的道德形象,传统理解认定为特指“败坏社会道德风气”,那是基于某种成见的推定,是没有道理的。

最后我要讲一下,《孟子·尽心下·37章》中记载说,孟子曾经回答过万章什么叫“乡原”的问题,他对“乡原”的解释似乎证明,“乡原”确实是指谓好好先生其人,所以对本章持传统解释的注家,都把那段话看作是对于自己理解的有力支撑,但在我看来,正好相反。那段对话是:

曰:“何如斯可谓之乡原矣?”

曰:“何以是嘐嘐也?言不顾行,行不顾言,则曰‘古之人,古之人。行何为踽踽凉凉?生斯世也,为斯世也,善斯可矣’。阉然媚于世也者,是乡原也。”

万子曰:“一乡皆称原人焉,无所往而不为原人,孔子以为德之贼,何哉?”

曰:“非之无举也,刺之无刺也。同乎流俗,合乎污世。居之似忠信,行之似廉絜,众皆悦之,自以为是,而不可与入尧、舜之道,故曰‘德之贼’也。孔子曰:‘恶似而非者,恶莠,恐其乱苗也;恶佞,恐其乱义也;恶利口,恐其乱信也;恶郑声,恐其乱乐也;恶紫,恐其乱朱也;恶乡原,恐其乱德也。’君子反经而已矣。经正,则庶民兴,庶民兴,斯无邪慝矣。”

孟子对万章头一问的回答,前几句很难懂,又不直接涉及“乡原”,就不要理睬了,只有末句,可说是他给“乡原”下的定义。据我理解,“者字结构”既可以指人,也可以指事,这定义句的“者”字前加了个“也”字,就更明显是指事了。所以孟子给“乡原”下的定义应翻译为:那种像阉人一样不问是非,只顾向人讨好的做派,就是乡原。这说明,孟子把“乡原”一词看作是对于一种行为方式的概括,并非某一类型的人的称谓。——孟子的这个定义句,杨伯峻先生竟翻译为:“八面玲珑,四方讨好的人,就是好好先生。”

孟子对万章后一问的回答,前几句是对“乡原”作评价性描述(这描述太妙了),似乎是把“乡原”当做一类人,但我以为,其实是“对事不对人”,因为后面“孔子曰”的那些话,明显是把“乡原”看做一种“做派”:列出的孔子“恶”的对象,总的特征是“似而非者”,具体所指则是“莠、佞、利口郑声、紫、乡原”,将“乡原”同“佞”、“利口”等并列着说,说者怎么还会认为它是对于一类人的称呼呢?——有趣的是,杨伯峻先生将“恶乡原”句翻译为:“厌恶好好先生,因为怕它把信实搞乱了。”他用“它”字来指代“好好先生”,是否说明,在他的潜意识中,“乡原”本来就是指的行为方式,而不是指行为者其人?

何新就将此章翻译为:“四面圆滑,那是道德之贼”。

爱华网

爱华网