一

国人有“盖棺定论”一说,窃以为意思就是只要你这个人不死,别人就不好意思明的褒你或者贬你。吾等凡夫俗子倒也没得什么要紧,好孬都只不过是街坊邻里茶余饭后的几声闲谈罢了。但对于那些开疆辟土的封建帝王,帮扶社稷的功臣名将们来说,这个“盖棺定论”就非同一般了,得用个简单易行又通俗好记的方法来表示一下,碰巧汉语博大精深,每字皆有其意,这就成了“谥号”诞生的土壤。

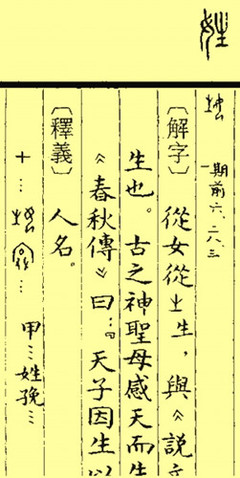

根据《逸周书·谥法解》上的解释:“谥者,行之迹也;号者,表之功也。是以大行受大名,细行受细名。行出于己,名生于人。”意思也就是说,“谥”就是你活着的时候做过些什么,“号”就是表彰你的功绩,有大功绩就接受上等的谥号,没有什么大功劳就给差点的谥号,行为是你自己做的,谥号是别人给的。这里面隐隐约约透露的意思就是,谥号这个东西很客观,不仅客观而且具有权威性,朝廷拟定,群臣商议,家属还可以上述陈词,最后由朝廷颁布,可以说是集公正、客观、权威于一身。

其实这谥号里的故事多了去了。

二

一个人一辈子的经历风风雨雨就用那么一两个汉字概括出来,从“谥号”里颇可以得见汉语的博大精深。

以“文景之治”闻名的劳模刘启的谥号是“景”,意即“安家和国,升平盛世”;削平割据,光复汉室的刘秀的谥号是“光武”,意即“能绍前业,克定祸乱”;骄奢淫侈,昏暴无道的享乐主义者杨广的谥号是“炀”,意即“好内远礼,去礼远众”;还有鞠躬尽瘁的诸葛亮得谥号“忠武”,投降主义者秦桧得谥号“丑谬”,这些都能说得过去。

但也有辞不达意、自欺欺人的,诸如曹丕给自汉朝最后一个皇帝上谥号曰“献”,明太祖朱元璋给元代最后一个皇帝上谥号叫“顺”,这些就未免有点强人所难了,你怎么知道人家就愿意拱手把江山让给你们曹家和朱家?

更有甚的是曹睿和孙权,曹睿还没死就迫不及待地自己给自己上了一个谥号叫“明”,割据江东一隅至死都未过江的孙权死后得到一个古往今来都没有的谥号叫“大”,这让曹睿、孙权一个传为千古笑谈,一个成为千古奇谈。

三

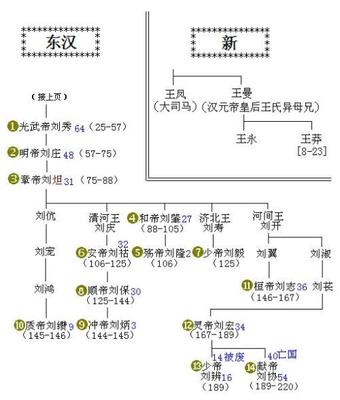

根据王国维的考证,“谥号”制度形成于西周中期,可一直到唐宋以前,“谥号”都没有被正经八百地被人拿来说事,谥号演绎到登峰造极是在明清两代。

明清帝王相当热衷自吹自擂,原本帝王谥号只有一字两字,到明太祖变成了二十一个字,到乾隆那里更是变成了二十五个字,叫做“法天隆运至诚先觉体元立极敷文奋武钦明孝慈神圣纯皇帝”,恨不得把所有歌功颂德的字眼都往里塞,由于名头实在太长,搞得后世子孙不得不背着不孝的骂名用一个“纯”皇帝来简称这位好附庸风雅的祖先。

明清的皇帝不仅热衷于给自己加谥,也很热衷于给臣子加谥。据统计,西汉到清末,历代宗室、百官得谥者统共才10473人,而光明清两代就有5935人,占到了总数的57%。

俗话说物以稀为贵,谥号这个玩意既然人人都有了,数量上已经泛滥成灾,那比拼的就是质量了,于是一些稀有的谥号就成了封建士大夫们竞相追逐,梦寐以求的一座牌坊。

四

文臣里最好的谥是“文”,而和“文”字搭配的最好、最稀有的字是“正”,司马光认为“文正是谥之极美,无以复加”。从此以后天下读书人做了一辈子官,就奔着死后能博个“文正”的谥号而去,可能得到“文正”二字的千年里也就那么区区三十几号人,岂能人人有份?于是实在挣不到的就奔差一点的“文忠”,还不行就奔再差一点的“文襄”“文成”。一时间“生戴三眼花翎,死得谥号文正”竟成了天下读书人的人生目标。可叹这帮熟读圣贤书的读书人竟被统治者撒下的一张虚名大网网得结结实实,一头扎进这个空洞无物的汉字组合游戏里不可自拔。

关于谥号最传奇的一则故事说的是明武宗时大学士李东阳油尽灯枯却不肯闭眼,大学士杨一清与其私交甚厚,于是赴宅看望,只对他说了一句话,这句话的大意就是在李东阳死后朝廷会给他“文正”谥号,垂死的李东阳听到这句话竟一跃而起,在床上向杨一清磕起头来。

有人作诗讽刺说:“文正从来谥范王,如今文正却难当。大风吹到梧桐树,自有旁人说短长。”

五

“谥法”者,其实是封建帝王满足其个人虚荣心的工具,人臣得谥,亦不过是其驾驭群臣的褒贬手段,是封建统治者抛给天下读书人的一个糖果而已。唐宋之后,科举取士成为国家选拔官员的重要途径,如何驾驭这些出身寒族,与统治阶层没有血缘关系的人成为了摆在统治阶层面前的一个课题。

这些人都是读书人,读书人多少都是有一点骨气的,可谓利不能诱,读书人讲究的无非“名节”二字而已。而“谥号”这一招就准确地击中了读书人的软肋。

想那李东阳,堂堂的文坛领袖、朝之重臣,一个4岁就以书法名闻天下的天才儿童,17岁就中进士的少年才俊,权臣当道时忍辱负重的朝廷肱股,心怀苍生的社稷之臣,居然为了一个虚名死不瞑目。本来无懈可击的一辈子为追求一个自己看不见的身后名,而被后人用打油诗来讪笑。

可叹。

六

徽人自古好儒,徽人出仕者不在少数,得谥亦不在少数。

徽州府歙县人许国一辈子圆滑做官,无疾而终,于是得了个谥号叫“文穆”,“穆”者,敬和在位也。

徽州绩溪人胡宗宪花了十几年功夫,扫清了大明王朝的边患,得了“襄毅”的谥号,“襄毅”者,甲胄有劳曰襄,致果克敌曰毅。

徽州婺源人汪鋐善于揣摩皇帝心思,生前极受恩宠,死后受谥曰“荣和”,宠禄光大曰荣;不刚不柔曰和。

敢言直谏的徽州婺源人余懋学得谥号“恭穆”,“恭”者,执事坚固也;婺源人潘潢老实做官,踏实办事,得谥号“简肃”,“简”者一德不懈也,“肃”者,貌恭心敬也。

徽人信奉的淡然处世的无为哲学在徽之仕人谥号中展露无遗,“襄”“毅”“简”“肃”这些字眼没有“正”“忠”那样冠冕堂皇,却也多了一份实实在在。

在这里,特别要提两个人。一个是被尊为“百代经师”的朱熹,朱熹死后单谥一个“文”字,在中国千年封建史上,除了王安石,人臣获此殊荣不做第三人想。另一个就是祖籍婺源的徽州歙县人曹振镛,清代共有八人死后赐谥“文正”,曹振镛就是其中之一,其实曹振镛一辈子小心谨慎,没有曾国藩曾文正公“文可安邦、武可定国”的本事,也没有像李东阳李文正公一样经历过激烈的政治斗争,可以说是老实巴交地过了一辈子,可就是这么一个老实巴交的人得到了这个多少人一辈子沽名钓誉都想不来的“文正”。

说白了,“谥号”就是这么回事。

岂不闻曹梦阮言:“世人都晓神仙好,惟有功名忘不了。古今将相在何方?荒塚一堆草没了。”

撒 啦

2010.03.18

爱华网

爱华网