我独异于人,而贵食母

——关于《老子》第二十章的解读(上)

张剑伟

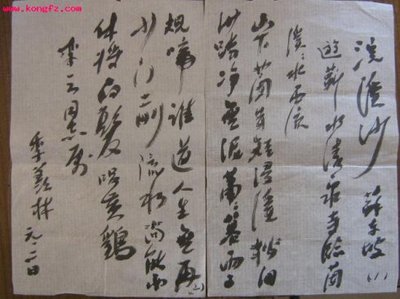

原文:“绝学无忧。唯之与阿,相去几何?美之与恶,相去若何?人之所畏,不可不畏。荒兮,其未央哉!众人熙熙,如享太牢,如春登台。我独泊兮,其未兆,如婴儿之未孩﹔儽儽兮,若无所归。众人皆有余,而我独若遗。我愚人之心也哉!沌沌兮!俗人昭昭,我独昏昏。俗人察察,我独闷闷。澹兮其若海,飂兮若无所止。众人皆有以,而我独顽且鄙。我独异于人,而贵食母。”(陈鼓应:《老子今注今译》,商务印书馆P.150以下简称《今译》)

老子在上一章讨论的主要是如何“以道治国”的问题(“三绝三弃”、令有所属、见素抱朴),针对的主体是“君人”和统治者;本章老子探讨的主要是如何“以道治身”的问题(少私寡欲、绝学无忧、贵食母),针对的主体是圣人和修道者。两章在最后结尾处均归结在“道”上,不仅耐人寻味而且意味深长。

儒道两家在“何为道”的问题上尽管有较大分歧,但在怎样“致于道”上却表出惊人的一致,即只有“寡欲”、“无欲”才能悟道得道。孟子曰:“养心莫善于寡欲,其为人也寡欲,虽有不存焉者寡矣。其为人也多欲,虽有存焉者寡矣。”程颐说:“人心私欲,故危殆。道心天理,故精微。灭私欲则天理明矣。”孟子强调寡欲,宋理学家主张灭欲,要“寡”要“灭”的“欲”并不是人的生存之欲,而是多欲和贪念。

老子在本章中,活脱脱地描绘出了一幅“致力于道”的人的状态:“我独泊兮,其未兆,如婴儿之未孩﹔儽儽兮,若无所归……我独若遗。我愚人之心也哉!沌沌兮……我独昏昏……我独闷闷。澹兮其若海,飂兮若无所止……我独顽且鄙。我独异于人,而贵食母。”这种状态既是“少私寡欲,绝学无忧”的表现,也是“少私寡欲,绝学无忧”的结果。因此,把“少私寡欲,绝学无忧”移到本章,不仅内容上恰合,而且逻辑上一致。魏源说:“此章言修己之道,惟绝世俗末学,则无忧,所以明无欲之体也。”修身明道,必以无欲为前提,而“少私寡欲,绝学无忧”正是“无欲”的基本内容,故把此两句划归到第十九章则明显属于误读。

何谓“绝学”?学界曾存有三种看法:其一,认为绝学就是弃绝一切学问和学习;其二,认为绝学就是抛弃圣智、仁义、巧利之学;其三,认为绝学就是“绝招”,即至深、独到的学问。按照这三种理解,老子要么是愚民、要么是反儒、要么是故弄玄虚。笔者认为,此三种理解皆非老子的本意,庄子在《缮性》中的话值得参考:“缮性于俗学,以求复其初;滑欲于俗思,以求致其明;谓之蔽蒙之民。”“俗学”、“俗思”,既不能使性“复其初”,也不能去欲“致其明”,只有那些蒙蔽糊涂之人才试图通过“俗学”、“俗思”实现其缮性(缮性即治性,可引申为致力于道)。老子要“绝”之学,应类似于庄子的“俗学”、“俗思”,即那些作为其私欲满足手段的智术、辩术、权术、诈术、巧术等所谓的“智慧之学”。抛弃这些“术”,才能“无忧”,才能“近道”。

“唯”与“阿”(呵斥与应诺,可引申为贵与贱)、“美”与“恶”(即善与恶)作为矛盾的双方,相互依存、相互规定,在一定条件下相互转化。用道的视阈观之,它们是“玄同”的,是混同的,是齐一的。“故不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而贵,不可得而贱。故为天下贵。”(第五十六章)“善者,吾善之;不善者,吾亦善之;德善。信者,吾信之;不信者,吾亦信之;德信。”(第四十九章)只看到它们的差别或故意强化这种差别,皆是“道行”不深的表现。

“人之所畏,不可不畏。荒兮,其未央哉!”对于这两句话,陈鼓应先生是这样翻译的:“众人所畏惧的,我也不能不有所畏惧。精神领域开阔啊,好像没有尽头的样子!”(《今译》,P.154)“人之所畏”与第四十二章中的“人之所教”(“人之所教,我亦教之”)属于同一句型,两处之“人”皆指圣人,而非众人。圣人与众人的状态正如本章所描绘的,差异极大,就畏惧的内容而言也必然具有霄壤之别。众人“熙熙”、“有余”、“昭昭”、“察察”、“有以”(属于功名利禄,私欲私利的范畴),失去这些或这些得不到满足则是众人最“所畏”的。圣人“贵食母”,其所畏惧的是偏离大道、失道失德。正如第五十三章所言:“使我介然有知,行于大道,唯施是畏。大道甚夷,而人好径”(假使我稍微有点知识,都会知道行走于“大道”之中,最害怕的莫过于偏离大道,误入歧途,大道隐没无踪,“视之不见”。所以,人们总容易走错道)。河上公把“人之所畏”之“人”注解为“道人也”,可谓深得老子本义,但又把“人之所教”之“人”注解为“众人”,则离老子远矣。“人之所畏,不可不畏”(如“人之所教,我亦教之”一样)这种风气从洪荒时期就开始了,目前还没有结束的迹象,大有一直如此之势。所以,老子说:“荒兮,其未央哉!”这和“精神领域开不开阔,精神领域有没有尽头”应该没有关系。

(2014年8月27日发表于《文化艺术报》)

爱华网

爱华网