大仲马与小仲马

彭良举 / 编辑

亚历山大·仲马(Alexandre Dumas,1802年7月24日-1870年12月5日)是法国19世纪浪漫主义作家。为区别与他同名的儿子,亦称大仲马(Dumas, père)。

大仲马的儿子小仲马也是法国著名的作家,是大仲马贫困时和一名女裁缝卡特琳·拉贝(Marie-Catherine Labay)的私生子,大仲马成名后,混迹于上流社会,将他们母子抛弃掉,直到小仲马七岁时,大仲马终于良心发现,从法律上承认了这个儿子,但是他始终没有承认拉贝是他的妻子,虽然仍担负着拉贝的生活费用。

大仲马,(Alexandre Dumas l802~1870) 法国19世纪积极浪漫主义作家。其祖父是候爵德·拉·巴那特里,与黑奴结合生下其父,名亚历山大,受洗时用母姓仲马。法国大革命爆发后,亚历山大·仲马屡建奇功,当上共和政府将军。大仲马终生信守共和政见,一贯反对君主专政,憎恨复辟王朝, 不满七月王朝,反对第二帝国。他饱尝种族歧视,心中受到创伤。家庭出身和经历使大仲马形成了反对不平、追求正义的叛逆性 格。大仲马自学成才,一生写的各种类型作品达300卷之多,主要以小说和剧作著称于世。

1829年以浪漫主义历史剧《亨利第三及其宫廷》一举成名。

话剧以16世纪宗教战争为背影,反映封建统治阶级内部的阴谋倾轧,借以影射复辟王朝的现实,在法兰西喜剧院上演获极大成功,给伪古典主义戏剧一次猛烈的冲击。继而上演的《克里斯蒂娜》(1830)和《安东尼》(1831)等剧作,皆轰动一时。到30年代中期,他转而侧重历史小说的创作。《三个火枪手》(1844年,一译《三剑客》)故事曲折生动,深受广大读者的欢迎。

1844年起陸續發表通俗小說《三劍客》與《基督山恩仇記》等,幾乎已被譯成世界上所有的語言而廣為流傳,備受歡迎。 一生著有150多部小說,90多個劇本,文集250卷,以歷史小說聞名於世。他的小說情節緊湊、人物鮮活、舞台感豐富,風靡全世界的讀者,一生創作量驚人,多達兩百七十餘種,在法國文壇的魅力歷久不衰。

他的祖父是一個浪蕩貴族,在一七六○年時跑到聖多明哥島去定居,在那裏和一個女黑奴生了大仲馬的父親(仲馬是這黑祖母的姓)。

大仲馬的父親在一七八○年與其父回到法國,從大革命初期起便在軍隊中表現出色,升遷不斷,後來娶了維列寇得黑當地一個小旅館主人的女兒,生下了大仲馬。

仲馬將軍是一個共和主義者,他在革命時期見人用斷頭臺殺人,歎氣之餘閉窗不忍看,群眾都聚在他家的窗臺下,送他人道主義者的綽號譏諷他;拿破崙崛起了,到處征討,仲馬將軍不同意他的帝國主義,被拿破崙看成了眼中釘,陰謀下獄,在義大利過了兩年牢獄生涯,後來僅以身免。回到法國後,一個英雄將軍,變成非民非軍,連該得的退休金和薪水都分文得不到。過世的時候,大仲馬才四歲。

與母親相依為命的孤兒大仲馬,到了十三歲還沒唸過什麼書,當時的學校都教拉丁文,有一次,一個英國軍官借宿在他的家中,想用拉丁文和他溝通,拉丁文一字不識的大仲馬還以為那是英文。

大仲馬的童年,很像他自己的作品《大野心家》裏的寂柏,除了沒唸過多少書外,還常常在森林裏游蕩,一方面是家窮常餓肚子,森林裏有野鳥飽腹;另一方面是母親不肯讓他重蹈老子覆轍,逼他學小提琴。他在林中治游,到了日落才回家,不但免了練琴之苦,還省了練琴時點蠟燭照譜的花費。後來他的提琴老師見他實在志不在此,哭著請他的母親不必再浪費心思,這才作罷。不過他寫得一手漂亮的字,母親後來為他找了一個在公證人事務所當見習生的差。

大仲馬一生的轉捩點,在於認識了一個叫阿道夫的朋友。這個朋友是瑞典貴族之子,父親也是個英雄人物,因為同情革命,參與了謀殺國王的事件,被流放在法國。大仲馬經由他的帶領,初窺文學殿堂。阿道夫是個文藝青年,他帶著大仲馬認識戲劇,也將拉馬丁等人的現代詩,介紹給對文學幾乎一無所知的大仲馬,使他立志要成為一個作家。

二十歲時,大仲馬拿了打彈子贏來的九十塊法郎,到巴黎打天下。他父親的舊日袍澤那時都已是高官將領,附從皇帝拿破崙,復辟後順理成章變成了保王黨,沒有人要對這個共和將軍的兒子一伸援手。幸好還有一個富華將軍看在他父親的面上,見他寫得一手漂亮的字,推薦他到奧爾良公爵──也就是後來的路易‧菲利浦國王──府裏當文書,才算衣食無慮。

大仲馬對莎士比亞、席勒、瓦特、史考脫很崇拜,最初以寫劇本起家。第一齣劇本《亨利三世與其宮廷》敲響浪漫主義劇場的第一饗勝利之鐘,令他在文學界嶄露頭角。

後來他開始寫小說,一八四四年的《基度山恩仇記》使得他家喻戶曉,從此聲名不墜。他最著名的還有三劍客三部曲、瓦洛朝三部曲(即《瑪歌王后》系列)、大革命前後四部曲(即《大野心家》系列)。全部作品包括劇本二十五齣,小說、遊記、回憶錄等等,總計二百七十餘種。

大仲馬不但寫小說,寫劇本,寫遊記,還辦報紙。他辦報紙是要挑釁當時的檢查制度。人家禁他的文章,報紙不敢登,他就自己辦一份;別人不敢執筆,他就一切自己來,就這樣撐了好幾年。他有一次詢問拉馬丁對他的報紙有什麼意見,拉馬丁寫信回答他說:“你問我對你的報紙有何意見,我只對人間的事物有意見,對奇蹟卻沒有,我對你的意見是一個驚嘆號……你永遠出人意表。”

雨果則說:“……你宛如伏爾泰再世。在這受盡恥辱噤若寒蟬的法蘭西,你是我們最大的安慰。”

大仲馬一生精力過人,作品源源不斷,一直到死前幾個月都還在寫作,他的作品就像他的人,豐富、慷慨、豪邁,充滿了驚奇和趣味。

以十六世紀宗教戰爭為背景:

《瑪歌王后》(1845),一五七二~一五七四;

《蒙梭羅夫人》(1846),一五七八~一五七九;

《四十五衛士》(1848),一五八四~一五八五;

以十七世紀路易十三王朝為背景:

《三劍客》(1844),一六二五~一六二八;

《二十年後》(1845),一六四八~一六四九;

《布拉熱洛納子爵》(1848-1850),一六六○~一六七三;

以十八世紀路易十四王朝及大革命時期為背景:

《約瑟夫·巴爾薩莫》(1846-1848),一七七五;

《王后的項鏈》(1849-1850),一七八四~一七八五;

《昂熱·皮都》(1853),一七八九;

《德·夏爾尼伯爵夫人》(1852-1855),一七八九~一七九四;

《紅屋騎士》(1846),一七九二。

长篇小说《基督山伯爵》(1844-1845)为大仲马带来更高的声誉。此后,大仲马又写了数以百计的小说作品,较著名的有《三个火枪手》的续篇《二十年后》(1845)和《布拉日罗纳子爵》(1848-1850)、《玛尔戈王后》(1845)、《约瑟夫.巴尔萨莫》(1846)及其续篇《王后的项链》(1849)、《昂日·皮图》(1851)、《沙尔尼伯爵夫人》(1852)等。大仲马的大部分作品是与他人[最主要的合作者是奥古斯特·马凯(1813-1888)]合写的。大仲马1870年逝世。

大仲马的剧本《享利第三及其宫廷》 (1829)比雨果的《欧那尼》还早问世一年。这出浪漫主义戏剧,完全破除了古典主义“三一律”。大仲马小说多达百部,大都以真实的历史作背景,以主人公的奇遇为内容,情节曲折生动,处处出人意外,堪称历史惊险小说。异乎寻常的理想英雄,急剧发展 的故事情节,紧张的打斗动作,清晰明朗的完整结构,生动有力的语言,灵活机智的对话等构成了大仲马小说的特色。最著名的是 《三个火枪手》旧译《三剑客》,(1844)、《基督山伯爵》。大仲马被别林斯基称为“一名天才的小说家”,他也是马克思 “最喜欢”的作家之一。

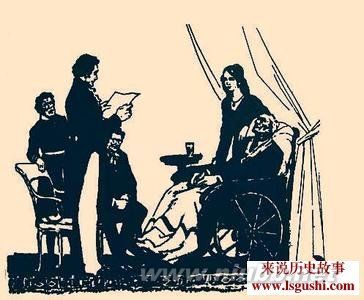

小仲马(1824-1895)是法国小说家、剧作家, 作家大仲马的私生子。直到他7岁,大仲马才认其为子。痛苦的家境对小仲马一生产生了深刻影响, 因此,他后来的文学创作大多以探讨社会道德问题 为主题。1848年,小仲马发表了《茶花女》一举成 名,1852年他又将其改编为同名话剧,获得了极大 成功,于是专门开始了戏剧创作。小仲马共写了20多个剧本,包括《半上流社会》(1855)、《金钱问题》(1857)、《私生子》(1858)、《放荡的父亲》(1859)、《欧勃雷夫人的见解》(1867)、《阿尔米斯先生》 和《福朗西雍》等。他的剧本多以妇女、家庭、爱情、婚姻问题为题材,着意揭露资本主义社会 家庭和两性关系上的腐朽和虚伪,从独特的角度提出了妇女地位、私生子的命运及婚姻、道德等社会问题。小仲马的戏剧自然质朴、真实感人。

“我最好的作品就是你”。这是法国著名作家大仲马对他的儿子小仲马说的一句笑话。小仲马也是一位声蜚世界的作家。他是他父亲同一个女裁缝的私生子。7岁时大仲马才认其为子,但仍拒不认其母为妻。私生子的身世使小仲马在童年和少年时代受尽世人的讥诮。成年后痛感法国资本主义社会的淫靡之风造成许多象他们母子这样的被侮辱与被损害者,决心通过文学改变社会道德。他曾说:“任何文学,若不把完善道德、理想和有益作为目的,都是病态的、不健全的文学。”这是他文学创作的基本指导思想。而探讨资产阶级的社会道德问题,则是贯穿其文学创作的中心内容。

不想坐在父亲的肩头摘苹果

起初,小仲马寄出的稿子总是碰壁,父亲便对小仲马说:“如果你能在寄稿时,随稿给编辑先生附上一封短信,或者只是一句话,说‘我是大仲马的儿子,或许情况就会好多了。” 小仲马固执地说:“不,我不想坐在你的肩头上摘苹果,那样摘来的苹果没有味道。”年轻的小仲马不但拒绝以父亲的盛名做自己事业的敲门砖,而且不露声色地给自己取了十几个其他姓氏的笔名。 他的长篇小说《茶花女》寄出后,终於以其绝妙的构思和精彩的文笔震撼了一位资深编辑。直到后来,这位编辑得知,作者竟是大仲马名不见经传的年轻儿子小仲马时疑惑地问道:“您为何不在稿子上署上您的真实姓名呢?”。小仲马说:“我只想拥有真实的高度。”

雨果认为大仲马是位天才,小仲马只不过有才华而已。

小仲马的名字同《茶花女》紧密地联在一起。《茶花女》是他的代表作,不论是小说还是剧本都十分真切感人。遗憾的是,小仲马没有在这一基础上扩大自己创作的路子,开阔自己的视野。相反却以《茶花女》为样本定了调子,热衷於写自己的小世界。加上他又看不透事物的本质,只以道德观点写道德问题。这就使他的作品缺乏深度和广度,愈到后期愈是如此。

《茶花女》作品是根据巴黎当时一个年仅二十多岁就 被社会迫害致死的名妓的真实故事写成,描述了主人公玛 格丽特短暂而悲惨的一生,热情地赞美了真诚、纯洁的爱情,充分揭露了资本主义社会对妇女的百般蹂躏和摧残,也暴露了资产阶级贵族的荒淫无耻、凶狠残暴的本质。

主人公玛格丽特酷爱茶花,常以茶花为饰,故称“茶花女”。她出生贫寒,为人善良,天生丽质,聪慧绝顶, 在巴黎受到公子哥儿们的追逐包围,迫于生计沦落为妓而 不能自拔。但是,在那污秽的环境里,她敢于追求纯朴、正直的爱情,始终保持独立的人格和尊严。可是,在梦魇 一般的时代和环境里,等待她的只是一个悲惨的结局。最后,在爱情和病痛的双重折磨下,玛格丽特含恨离开人世 。茶花女玛格丽特的爱情悲剧揭露了资产阶级道德的虚伪 和罪恶,也寄托着作者极大的同情。

作品对人物内心世界的刻画细腻入微,充满浓烈的抒情色彩。故事情节生动感人,悬念迭起,扣人心弦

除《茶花女》外,他一生写了两部小说和十几部剧本。这些作品几乎都是写上流社会或半上流社会的婚姻家庭问题。其中有些作品具有明显的自传性质。《茶花女》再现了他同玛丽·杜普列西的一段爱情。《珠光宝气的太太》、《狄阿娜·德·利斯》、《克里孟梭的事业》基本上是以他对李吉雅的追求为素材写成的。《私生子》则是写他自己的身世。

成名之后变成了道德家

他的作品的另一内容是批评生活道德的败坏。对於被欺骗和被遗弃的女性表示同情。这无疑也同他的身世有关。在大仲马同卡特琳娜的斗争中,小仲马一直站在母亲一边。他对母亲的不幸遭遇一直抱著深切的同情。这些思想都曲折地反映在《奥布雷夫人的观点》、《阿尔丰斯先生》、《德尼莎》等剧本之中。

小仲马成名之后变成了道德家。在剧中出现了说教式的人物。如《女性之友》中的德·里昂无所不知,无所不晓,成为女性生活的指导者。

总之,到后来小仲马创作题材狭窄,这种“真实的高度”仅限於婚姻、家庭、不正当的男女关系等道德问题。正如菲迪南·布吕奈缔埃指出的那样:“到了一定年龄,或者准确一些说,取得一定成就之后,许多作者就把自己同周围世界隔离开来,不再进行观察,只看著自己。他们结束了歌德说的《学习年代》,沉溺於幻想。”

然而在真空中幻想是飞不起来的。……

这位舞台上的霸主在进入成熟期之后还知道什麼呢?只不过是文学界和上流社会。这只是巴黎微不足道的一部分,只是罪恶和“文雅”中的上流社会。这个小世界的作家创造出来的文学作品不可能是别的,只是病态事件的罗列……不能有任何真正健康,真正朴实的文学。“只要付出真实的感情”——小仲马与茶花女

历史上流传的关於著名青楼女子的故事,好象各国都有,例如我国就有杭州的苏小小、南京的李香君等,而在法国,那就要数茶花女了。

凝集著永恒爱情的《茶花女》

1844年9月,小仲马与巴黎名妓玛丽·杜普莱西一见钟情。玛丽出身贫苦,流落巴黎,被逼为娼。她珍重小仲马的真挚爱情,但为了维持生计,仍得同阔老们保持关系。小仲马一气之下就写了绝交信去出国旅行。1847年小仲马回国,得知只有23岁的玛丽已经不在人世,她病重时昔日的追求者都弃她而去,死后送葬只有两个人!她的遗物拍卖后还清了债务,余款给了她一个穷苦的外甥女,但条件是继承人永远不得来巴黎!现实生活的悲剧深深地震动了小仲马,他满怀悔恨与思念,将自己囚禁於郊外,闭门谢客,开始了创作之程。一年后,这本凝集著永恒爱情的《茶花女》问世了。此时,小仲马年仅24岁。

《茶花女》真实生动地描写了一位外表与内心都像白茶花那样纯洁美丽的少女被摧残致死的故事。主人公玛格丽特是个农村姑娘,长得异常漂亮;她来巴黎谋生,不幸做了妓女。富家青年阿芒赤诚地爱她,引起了她对爱情生活的向往。但是阿芒的父亲反对这门婚事,迫使她离开了阿芒。阿芒不明真相,寻机羞辱她,终於使她在贫病交加之中含恨死去。作品艺术表达上独特而新颖。组织情节时,用了追叙、补叙、倒叙,手法多变,生动有致。一个个悬念的设置,扣人心弦,使人不忍释卷。特别是作品洋溢著浓烈的抒情色彩和悲剧气氛,有感人至深的艺术魅力。

《茶花女》的成功无疑是巨大的

据称,《茶花女》当时一经出版即轰动全国,尽管上流社会恼怒地批评道:渲染妓女生活,是“淫荡堕落”、“低级下流”。但更多的人们则为真切感人的故事所征服。妓女玛格丽特的悲惨命运,她的灵魂悲号,以及男主人公阿芒痛彻肺腑的悔恨,都强烈地打动了读者的心弦,令人“心神飞越”。

小仲马一举成名,他又把小说改编为剧本。1852年,五幕剧《茶花女》上演了。剧场爆满,万人空巷。当小仲马将《茶花女》演出大获成功的消息,告诉远在比利时的父亲时,电报上写道:“第一天上演时的盛况,足以令人误以为是您的作品。”父亲立即回电:“我最好的作品正是你,儿子!”

小仲马的处女作《茶花女》所取得的成功无疑是巨大的。虽然小仲马后来发表的无数优秀问题剧,今日爱好者都已寥寥无几,但这一部作品就足以使他取得如大仲马一样的名声。《茶花女》也许在社会道德方面未必替小仲马争得好的评价,但却实实在在令这位作者在死后依旧名垂千古。人们所津津乐道的“大小仲马”构成了法国文学史乃至世界文学史上罕见的“父子双壁”的奇观。

《茶花女》后来被改编成歌剧,由意大利著名的音乐家威尔第作曲,影响更为深远。不久,无论是剧本还是小说,很快就跨越国界,流传到欧洲各国。它率先把一个混迹於上流社会的风尘妓女纳入文学作品描写的中心,开创了法国文学“落难女郎”系列的先河。而它那关注情爱堕落的社会问题的题裁,对19世纪后半叶欧洲写实主义问题小说的产生,写实性风俗剧的潮起,却产生了极为深远的影响。

《茶花女》也是最早被介绍到我国的西方文学名著。1897年,著名翻译家林纾将它介绍到我国,当时译名为《巴黎茶花女遗事》,产生了“可怜一卷茶花女,断尽支那荡子魂”的巨大反响,深受我国人民的喜爱。1907年,我国留日学生组织“春柳社”,又把小说改编为剧本,在日本东京首次公开上演,这次演出还标志著我国话剧的开端。

爱华网

爱华网