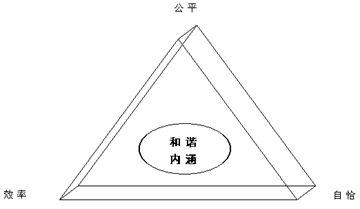

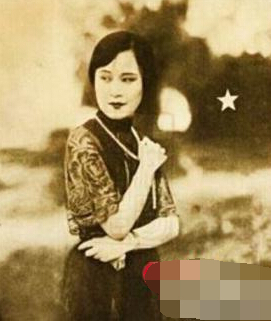

香港流传的《余美颜浪漫情书》封面

她这样一个孤单女子,对性、爱情、家庭之自由的追求处处碰壁。为了破茧而出,她自己的性和情与整个时代的巨轮死磕,频频以失败告终,这让余美颜心灰意冷。她只恨自己当初“误解自由”,最终决然地走上了自杀的道路。

欲女蹈海

1928年4月19日夜晚,一艘名为“加拿大皇后”号的邮轮(另有一说法为“加拿大”号邮轮),正从香港开往上海。一位华服女子面色憔悴,在船舷边踱来踱去。偶有旅客经过,她欲言又止,好不容易说出“大地龌龊,吾将投海以洁吾身”这样没来由的话,便不愿多讲。同行的女友怕她出事,她又忙不迭让人不用担心:“哪有人跳海前先告诉别人的,我是说着好玩来着,别担心。”女友稍微交代了下便回船舱休息了,她双臂环抱胸前,将自己静静地藏在黑暗处,倚在船栏上,冰冷的海风吹乱了她额前的刘海。但是她丝毫没有察觉到寒意,木然望着黝黑的夜海,心事重重。

这女子把随行的佣人叫到身边,嘱咐说:“等船到了上海,你要是寻不见我,就自己回香港吧。”说完拿出100元钱,吩咐佣人将其中的50块打赏给帮过自己的买办,剩下的回香港后分发给家中其他侍役。佣人见她如此神情,虽颇为担心,但见她安排妥当,亦不敢多问,只有允诺会办好差事。(杨村,1954,《中国电影演员沧桑录》,香港:世界出版社。)

午夜2时30分,当邮轮经过温州出海口时(另有一说,其自杀跳海处为上海吴淞口),这女子纵身跃入大海。待船上众人发现动静,她已经被波涛吞没。其后,人们在她的房间里发现了两封绝命书,均委托船长寄回香港,一封是她写给全国女同胞的,一封则留给她的情人——渤海九少。(杨村,《中国电影演员沧桑录》。另有一说,余美颜只留下一封告全国女同胞的绝命书。)

这名女子,不是别人,正是风靡沪粤港的奇女子——余美颜。她不是电影明星,但是电影明星杨耐梅排除万难、不惜牺牲色相筹措资金、自主公司也要将她的故事搬上银幕;她不是皇亲贵族,但裙下之臣数以千计,10年欲海浮沉,令她阅尽天下男人无数,不论是军阀、富商、阔少还是沪上文青小记者,都对她趋之若鹜,将之奉为女神。

一代欲女就这样顷刻间香消玉殒,举国哗然。死前唯寄信一位情郎,更是令这位睡过数千男人的奇女子更加神秘莫测。《申报》、《大公报》等大小报章均在同年五四前后连篇累牍,加之《奇女子投海后余闻》、《社会逸闻:荡女之身世》等猎艳标题报导此事。荡女赴死的新闻,一时间竟成报界奇景,蔚为壮观。

1931年北京华明书局更是出版了一本名为《对待男子锦囊》的小册子,列明作者为余美颜,由南海吴亚农作序,指称此书乃为余美颜蹈海前之遗作,“纯出庄言,有裨女界”。(余美颜,1931,《对待男子锦囊》,北平:华明书局。)书中分门别类地指导女子,作为妻子、媳妇,在婚姻的不同阶段,该如何侍奉不同类型的丈夫和长辈,颇有一种欲女版《女诫》的味道,极尽贤妻良母之典范。因尚未发现其他史料旁证此书,颇令人质疑此书有可能为他人趁势冒名代笔之作,以图欲女赴死商机之利。

直到余美颜死后的第六年,以“提倡社会高尚‘娱乐’”为己任的《玲珑》杂志仍刊出一则《奇女子余美颜在粤拍戏》的消息,声称余美颜蹈海未死,已投身影业,与人合伙开拍电影公司,并将以女主角身份在广东拍摄《红粉骷髅》一片。(《奇女子余美颜在粤拍戏》,载《玲珑》杂志1934年10月31日,2221页。)这样死而复生的香艳传闻,令人喋喋称奇之余,不仅慨叹一代奇女子的肉欲情念,不仅在生前成为大众茶余饭后的谈资,即便身故之后数年亦是可供市井把玩的艳情奇谈。余美颜作为民国第一欲女,生前种种离经叛道之言行已成为街头巷尾热议的时代话题。身故之后,欲女痴情的粉色故事,自然也比其他普通女子更能刺激娱乐市场的消费动力。

女子自杀在民国时期算不上新鲜事,上海市的自杀现象尤为严重。侯艳兴的研究发现,上海市仅在1934年一年中,自杀人数便高达2325人,也就是说,在1934年,每一天平均每3小时,上海便有一人自杀。而且自杀人数中,女性多过男性。从1929年开始,进入20世纪30年代后,女性自杀人数呈现持续上升趋势,到30年代中期达到顶点。

这一时期的女子自杀的原因大抵可分为:恋爱问题、婚姻问题、家庭问题和社会问题四大类,女子自杀多因家庭纠纷,男子自杀则多因为生计艰难。(侯艳兴,2008,《性别、权力与社会转型》,上海:复旦大学。)余美颜早已离家在外10来年,不可能是因为家庭纠纷自杀。凭她的美艳和欲女之名,吃穿用度自是不必担心,更不可能是因为生计问题自杀。那么,到底是怎样的龌龊大地,令一代欲女决绝赴死呢?

被称为余美颜蹈海前之遗作的《对待男人锦囊》封面

情窦初开

余美颜,别号梦天,生于1900年,广东台山县荻海人。关于她的家庭背景,存在不同版本的说法。广为流传的版本是,余美颜的父亲余大经是当地的一名典当商人,母亲饱读诗书,颇具文学修养。亦有一说,称其父亲是广州某当铺的伙计,每月收入仅四十元,仅够一家生活所需。不论家境如何,余美颜年幼时,口齿伶俐,“姿美神秀,质意心灵”,每次放学回来,因其姿色过人,总有不少男士尾随其后。(杨村,1954,《中国电影演员沧桑录》,香港:世界出版社。)

余大经见不得这般情形,勒令美颜辍学回家。余美颜高小毕业便不再继续读书,回到家中补习国文、英文。因天资聪慧,十五岁上下便已可以与人高谈阔论,大谈自由解放的道理。

渤海九少是众多倾慕余美颜的年轻男子中的一位,因常常飞鸿传情,深得美颜好感,情愫渐生。少女的芳心一旦豁开了一道口子,内心的欢喜便如同冲出闸门似的万马奔腾了。为了和九少相会,美颜常常要等到严厉的父亲出门之后,才能溜出家门和九少相见,她对这来之不易的自由恋爱甚为珍惜。

或许是因为从小读了那些自由的文章,或许是接受新文化运动的先进思想,余美颜不仅向往爱情的自由,也渴望身体的自由。在那个年代,会游泳的人不多,女子游泳更是稀罕。余美颜穿泳衣下水游泳的事情成为当地的一段佳话,令她声名鹊起。十七岁那年,美颜代表母校参加台山县的联合运动会,被首富之子谭祖香一眼看中,谭家很快便上门提亲。余大经一口应承了这门婚事,虽然母亲知道女儿的心另有所属,但始终拗不过一家之主余大经的主张。第二年,18岁的余美颜成为谭家媳妇。(杨村,1954,《中国电影演员沧桑录》,香港:世界出版社。)

新婚燕尔的余美颜并没有太多时间与丈夫共沐鱼水之欢。婚后两个月,因家族生意失利,谭祖香奉父命前往纽约处理商务。丈夫离家之后,余美颜的日子并不好过。刚刚被点燃的青春之火无处排遣,每每夜深人静时,辗转反侧的都是那些自由的欲念不断与妇道规训强烈碰撞的煎熬。丈夫常年未归,家中礼数严格,余美颜最后终于“复因种种关系, 感觉婚姻不自由之痛苦”离家出走,浪迹广州、上海、香港等地,开始了她长达10年的情欲之旅。

浪荡十载

从1898年光绪帝下令解除女子缠足恶习的“天足运动”到1927年广州国民政府通过的《禁革妇女束胸》的“天乳运动”,不到30年的时间里,民国时期的女性身体自主权大大增强。1927-1937年的10年间,国民政府大力提倡国民体育运动,女子体育得到快速发展。(王浩,2012,《民国时期的女子体育研究(1927-1937年),武汉:华中师范大学》)在“救国强种”思想的指导下,女子对自己身体的所有权逐渐被国民政府收编、征用,成为肩负国族兴亡之重担的法器。1934年国民政府发起的“新生活运动”,在蒋介石的大力推动下,更是将整个国民生活进行军事化改造。(蒋介石,1940,《新生活运动要义》,南京:中国国民党中央执行委员会。)可以说,整个20世纪上半期的中国,大概只有前30年左右的时间,是女性身体最为自主、最为奔放的年代,这正是令余美颜成为民国第一欲女的时代。

1918年2月27日,余美颜离家出走来到广州没多久,偶遇一桩刺杀案,她被巡捕误当成凶手抓了,投送到了监狱。因为此次拘留,谭家与余家解除了婚姻,父亲余大经认为此乃奇耻大辱,追至广州,将她告进了当时广州的新式监狱“习艺所”改造一年。“习艺所”是当时广州政府开办的收容所,在收监犯人的同时,培养他们走上社会、自力更生的能力。

余美颜是如何挨过这一年的监狱生活的,至今仍是一个谜团,无人知晓。牢狱之灾并未令余美颜顺从于传统道德。或许是在牢房里看到诸多人间百态,让她认清社会制度乃是男人设立的本质,更让她学会了娴熟运用身体工具追求理想、反抗社会的本领。在她出狱之后,更加坚定了走追求自由的道路——身体的自由、感情的自由、金钱的自由、性的自由和家庭的自由。

获释后,余美颜身着奇装异服,行为怪异,她在沪港穂三地漂泊,穿梭于军界、商界各路达官显贵之间,她承认自己玩于股掌之间的男人,达到了3000人之多(侯艳兴,2008,《性别、权力与社会转型》,上海:复旦大学,182页。)她不顾政府禁令,冒着巨额罚金的风险,在广州城扬鞭策马,与另外三位行为出格的世家女子被世人称为广州“四大天王”,风头盛极一时。

更有传言说她娇奢淫纵,喜欢在旅馆裸睡,一时间引来很多人的注意。被解除婚约、被脱离父女关系,没有了这些传统道德约束下家庭和婚姻的包袱,本就崇尚自由的余美颜,为自己找到了释放身体情欲的社会空间。她将酒店的公共地方视作展示身体的舞台,沐浴之后,赤身裸体睡在卧室门口,令来往旅客瞠目结舌。她旁若无人、谈笑自如。对于那些见她裸体便惊愕不已的人,余美颜是颇为不屑的。在她眼中,自然裸露的身体,是一般人无法欣赏的一种美丽。

社会大众对她多以“奇女子”视之,各类大小报章都拿她当娱乐明星对待,或抨击,或猎奇,她追求自由的代价便是让自己不断成为娱乐头条。当然,报界也不乏评论者认为她是敢做敢为的女界先锋,开创了女子之新纪元。

虽倾慕之人颇多,亦能将男人把玩于股掌之间,但余美颜的心里始终是追求爱情自由的。然而20世纪20年代的中国,传统家庭依然无法容忍这样一个追求爱情自由、身体自由、情欲自由的绝世女子。余美颜不断遭受感情上的挫败,无法再结秦晋之好、重归家庭,只能在情涛欲海中辗转漂泊。

对于别人对她放浪形骸的指责,她有着自己的独到看法,她说过:“无论古今中外,只有男子可以玩弄女子,女子不能玩弄男子,所以我和数千男子性交,这是我玩弄男子的一种把戏,虽然不能说是开世界的新纪录,但也是爽快十余年,男子原来是很笨的,玩弄不是一件怎样的难事,这就是制度所造成的啊。”(张振编著:5女子自杀的解剖6,南京中山书店,1928年版,第17页,引自侯艳兴,2008,《性别、权力与社会转型》,上海:复旦大学,182页)

交往、把玩的男人越多,越让余美颜了解这个男人主宰的世界,她也越发知道,把玩的男人虽多,但只能令自己爽快一时,并不能彻底改变这种大多数女性不自由的社会现实。自由理想无法全面达成,感情挫败日益痛心,阅历的男人越多,她越觉得自由之理想行将幻灭。

香港20世纪50年代流传的《奇女子》的漫画书,取材余美颜的风流故事,故事内容或许为臆造。但是仅就图片呈现而言,或许可以作为一个历史旁证。

一掷千金

作为一代传奇女子的余美颜,最令人称道的,莫过于“闹市掷钱事件”了。有一年冬天,有一个富商想与余美颜同居,余见这人并不算讨厌,便同意了,叫他带3000元钱来过日子。但第二天富商只带了1500元前来,余美颜见状大怒大骂他为富不仁、吝啬不堪。

余美颜虽说是一代欲女,但却是性情中人,感情的纯洁在她看来,绝不是金钱可以交换的肉体交易。她不能接受富商将两人的感情关系视为市井买卖一般的讨价还价。区区1500元,余美颜并不看在眼里。她一把抓过钱来,推开亚洲酒店七楼的窗户,将这些钱悉数抛下,就当是替这富商为寒冬腊月里的穷苦百姓做点好事。纸币如雪片般在广州闹市街头(另有一说是在上海)从天飘落,余美颜追求自由的心也在这些世俗男人一次又一次的羞辱面前,摇摇欲坠。

广州、上海两地的报纸纷纷报道此事,也让余美颜的惊世骇俗之举进入了沪上四大花旦之一的电影明星杨耐梅的眼帘。

搬上银幕

经历逐出家门、婚姻失败,情伤遍体的余美颜不是没有想过委身为妾,但心中对自由的念想,又让她无法逆来顺受。虽心系渤海九少,但渤海九少的父母,因听闻她的风流韵事,认为两人若是只做对露水夫妻,家里不会阻拦,但若是成为永久伴侣,家里断然不会同意的。历尽沧桑的余美颜知道,在那个年代,得不到家长支持的婚姻只是春梦一场。

回不去家庭,亦无法收获爱情的余美颜,试图遁入佛门,以寻得灵魂上的自由。她曾在香港九龙青山佛寺落发为尼。但谁知道消息泄露出去,众多相好跑去青山寺看她。佛门乃清修之地,哪里容得这些狼虎之徒恣意徜徉?住持觉得这样成日迎来送往会有碍清规戒律,担心闯出不雅之祸来,遂要求她离开。至此,余美颜已经清楚地知道,侍佛之路是走不通了。

阅人无数,却无法在性的关系上获得应有的尊重;付出感情,却被拒于传统礼教家庭之外;一心理佛,追求最后剩下的灵魂自由,亦不容于尘世。这时候,除了死,她再无第二条路可走。

走上银幕,是余美颜自杀前最后的心愿。1927年她前往上海,想联络朋友看能不能碰碰运气,投身大银幕,她说:“吾放荡十年,负辱深重,此行来沪求以投身银幕,留一纪念,使社会一般青年得识余之真面目,或不至于蹈余覆辙,目的达后,余将投身大海,洗去此生污秽,来世或可做一纯洁女子,得到真正自由。”(侯艳兴,2008,《性别、权力与社会转型》,上海:复旦大学,183页。)

其实,将余美颜“一掷千金”的故事搬上大银幕的想法早就在杨耐梅的心里酝酿。杨耐梅1927年便在报章上读到有关余美颜“闹市掷钱事件”的报道,她对余美颜不堪男人屈辱一掷千金的壮举颇为欣赏。同是不羁女子的杨耐梅叹服美颜这种不为男人金钱驱使的傲世奇女子的作风,发誓要将余美颜的故事拍成电影。

她拿着报纸去找大导演张石川,想让张导演开一出戏,让自己来演,但是张石川对这种“淫娃荡妇”的故事毫无兴趣。这时候杨耐梅已经有自立门户办电影公司的想法,唯独缺拍摄经费。杨耐梅已经接到盘踞山东的“花国将军”张宗昌的邀请,上济南一聚。坊间更是传闻,此行或将是一场肉欲交易。

杨耐梅正在犹豫是否接受邀请,张石川的拒绝,让杨耐梅颇为不满,冯俐在她的剧本《影后胡蝶》中,借女制片人“黄耐梅”之口,道出了杨耐梅下定主意拍摄余美颜故事的心声:中国女子从来只晓得三从四德,却不晓得自己除了为那些个男人生生死死之外,还可以有点别的作为!今天我也算是来跟张先生打个招呼,等我从济南回来,一定要开办一个自己的电影公司,专拍让天下人称奇的女人……”(冯俐,1996,《影后胡蝶》。北京:中国文联出版社。)半个月之后,杨耐梅携带巨资平安返沪,开办“耐梅影片公司”,购买昂贵摄影器材,聘请史东山做编导,拍摄了由自己出演女主角的《奇女子》一片。杨耐梅的行事风格与余美颜颇有些相似之处,影片中两位奇女子的鲜活故事,令影片不仅获得了巨大的商业成功,也获得包括蔡楚生在内的影业同仁的赞赏。世人记住了杨耐梅,更记住了余美颜。但这时候,余美颜已经等不及看到大银幕上的自己了。

《奇女子》剧照,左三为杨耐梅饰演的余美颜

误解自由

早在1927年夏天,余美颜去上海的时候,就有了自杀的打算。她就自杀方法的问题咨询过一个叫做马浪荡的记者。马浪荡将自己对自杀方法的研究心得分享给余美颜,他告诉美颜:“你如果真是要死,我可以告诉你两个艺术的死法,这是很容易的:其一是投美妙的西湖,其二是投身茫茫无涯的碧海。前者,以你这样的人,能够埋香葬玉于西湖畔,可供骚人墨客的题咏,留心社会问题的研究;再就是伟大的毁灭,艺术的自杀,永远不留一点痕迹在此污浊的人间。”(张振编著,1928,《女子自杀的解剖》,南京:中山书店,18页,引自侯艳兴,2008,《性别、权力与社会转型》,上海:复旦大学,183页。)马浪荡的此番分析令余美颜颇为认同,最终她还是选择了投海这样艺术的自杀方式,来追求她人生最后的自由。

余美颜死后,广州报章上有人评价余美颜是“放辟邪侈”之人,但却欣赏她能“以一女子而能趋役须眉之人”,更推崇奇女子的行事风格,认为“女同胞如能自拔于玩之地位,虽如奇女子何害”。(《婆无渡河》1928年5月7日《广州民国日报》,载南方都市报·发现广州·第58期,广州旧闻篇:戏里戏外奇女子 生前身后不堪情,2006年8月21日。)余美颜也曾坦承自己是一个社会的反抗者,她的这些浪漫行动,招致社会的不满,她亦不满社会的道德桎梏,遂将身体及情欲都换做反抗社会、报复社会的道具。

余美颜只是遵从本心、偏爱自由。为了心中这点自由的梦,燃尽了自己肉体和情欲。幼年时就在她心中萌芽的自由之种子,带她走向欲女之路,也带她走向人生的终点。

她这样一个孤单女子,对性、爱情、家庭之自由的追求处处碰壁。为了破茧而出,她自己的性和情与整个时代的巨轮死磕,频频以失败告终,这让余美颜心灰意冷。她和因“人言可畏”自杀的阮玲玉不同,她不惮人言,她只恨自己当初“误解自由”,最终决然地走上了自杀的道路。

在她写给全国女同胞的绝命书中,她写道:颜不幸生于此青黄交接时代,自小凭媒妁之言,听父母之命,嫁夫远适外国,数年未谋一面,少识之无,误解自由,竟任性妄为。在此污浊万恶之社会,浮沉十载有奇,虽阅人甚多,终未能结朱陈之好,前虽钟情渤海九少,奈为家长所阻,终失所望。终失人生乐趣,留此残生亦无所用,决然立意毕命,离此污浊世界,还我清净本来。(杨村,1954,《中国电影演员沧桑录》,香港:世界出版社。)

幼年时的思想启蒙,让她成为追求自由的一代奇女子。时代的进步只是将余美颜这样的女人抛向红尘,成为被男人和媒体消费的浪荡欲女。虽然余美颜也能在有限的范围内把玩男人以作报复,但历史的车轮总跑不过时代洪流中个体的理想追求。当看清这污浊世界的龌龊本质之后,唯有投海赴死,才能涤濯清白。

余美颜是奇女子,是一代欲女,更是个择善固执的女人。

自由,便是她心中的执念。

爱华网

爱华网