品画先神韵 论诗重性情——袁枚题画诗研究

-------------------------------------------------------------------------

沈玲文

摘要:清人袁枚主张“品画先神韵,论诗重性情”。在品评中国画时,他从绘画美学接受者角度出发,对中国画的“神韵”把持二元标准。袁枚亦将神韵与其诗学性情主张相联系。在评价画和题画诗时,他不自觉地要求诗风与画风的神韵合一。

关键词:袁枚 中国画神韵 中国诗 性情

题画诗,顾名思义,题在画上的诗。但是广义地说,凡是以诗或词、曲的形式,内容与画有关的,无论题在画上还是画外,无论是画家本人自题还是由他人题写的都可称作题画诗。题画诗以画为审美对象,就画论画,画家以之表达创作心态、创作经历和画学主张等;鉴赏者以之表达对画家的认识、对画景的描述及观画时的感受。

清代的袁枚(1716-1798)是著名的诗人,而非画家。但袁枚一生却写了不少与画有关的诗。据其《小仓山房诗集》及诗集补遗所录诗歌作一粗略统计,他的千余首诗歌中约有150多首与画有关,而其诗话中的多首题画诗并未纳入。他曾在《随园诗话》卷七第五七条下说:“古无小照,起于汉武梁祠画古贤烈女之像……索题者累百盈千,余不能已,随手应酬。尝口号云:‘别号称非古,题图诗不存’偶然翻撷《全集》(按:指《小仓山房诗集》),存者尚多,可见割爱甚难。然所存者,亦十分中之一二。”这里袁枚所谓的题画诗多指的是题人物画诗。这150多首不过是“十分之一二”。可见他当日题画诗之多。

袁枚的这种非画家本人所作的题画诗正是一个绘画的接受者、欣赏者用自己的艺术想象、自己的艺术知觉和审美情趣去理解、欣赏中国画,表达自己对画境意蕴的领悟的特殊形式。“诗中有画”,诗写的还是画景画意。当然其中在再现画境之外,也多了一分诗人自己诗意的表现。某种程度上,我们可以通过这种描写画景或与画有关的诗歌来想象画中人或画中物的天资丰韵,推知画家的绘画技法,甚至来了解作为接受者的诗作者的绘画审美观。因为一个评论家或鉴赏家未必一定要是个写手或画工。他可以有自己独特的关于写作或绘画的技巧理论。袁枚就是用诗人的眼光和心灵、诗人的审美,尤其是用主张真情、真性的性灵诗人的审美来欣赏中国画的。他的这些诗歌集中表达了他对绘画艺术的见解,与他其他作品中的相关论述相得益彰。本文要探讨的正是袁枚在他的题画诗中露出的他对绘画艺术理论的独特感受。

一

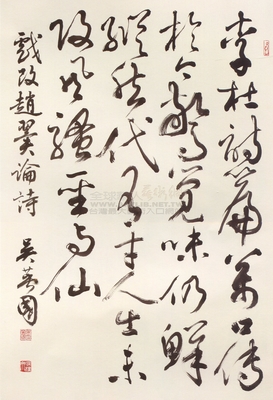

袁枚《品画》一诗云:“品画先神韵,论诗重性情。蛟龙生气尽,不若鼠横行。”[1]诗中说出了他品画的首要标准是画要先有“神韵”,并用无生气的蛟龙来形容画的毫无神韵。关于形,《淮南子》中就有“画西施之面,美而不可悦;规孟贲之目,大而不可畏,君形亡矣”句。高诱注曰:“生气者,人形之君,规画人形,无有生气,故曰君形亡。”可见画之生气是人形之君。两者是互相依存的关系。在达到生气,人形不可弃,但光有人形,无内在的生气,则人形亦不复取。元代杨维桢《图画宝鉴录》“传神者,气韵生动是也。如画猫者张壁而绝鼠……写真人者即能得其精神。”画就是要写出对象的神来,正如在壁上画猫,如果画出猫呼之欲出的神采,即使是假的,恐怕老鼠看见了还是会害怕的。

而有关中国画的神韵从来就不是个新鲜的话题。各种主张的纠缠点在对画面的虚实要求之外,多在表现对象的形似与神似之间摆动。如东晋画家顾恺之在《魏晋胜流画赞》中写道“凡生人,亡有物揖眼视而前亡所对者,以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之趋失矣。”他认为形与神是互相依存的一对,离了形的神无法存在,而脱了神的形生机全无。但形似只是第一步,神似才是人物画的最高境界。这里的“神似”指的是客体对象的神韵。所以他会超越真实的形而给画中裴楷凭空增加三根毛,会把谢琨置于岩石里,因为此子“宜置丘壑”,也会每画人成,或数年不点睛。再如宋陈与义《和张矩臣水墨梅》中“意足不求颜色似,前身相马九方皋”,苏轼的《书鄢陵王主簿所画折枝》中的“论画以形似,见与儿童邻”与后来的徐渭《题百花图长卷》“不求形似求生韵,根拔皆我五指栽”一样,都主张画以神似为重。这也是欧阳修《盘车图》中所谓的“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。”

清邹一桂在其《小山画谱》中说“未有形不似而反得其神者”,将形似与神似的关系更为辩证地表达出来:先要求对象的形似,然后求对象的神似,最后才有可能上升到另一层次的形似。神似之求只有在形似的基础之上,经过认真追求形似的过程,在对对象了然于胸的情形下,才可达到。这里从形似到神似再到不似之似已是经过一个逻辑循环运动的结果了。恰似郑板桥画竹三重境,也正如王若虚口中的“论妙在形似之外,而非遗其形似”(《滹南诗话》卷中十一条)和石涛《题画山水》中所谓的“不似之似似之”。

不过由于人物画与山水画表现对象的差异,所谓的“神韵”也应分开来看。尽管如顾恺之绘人或加上三毫,或置之丘壑,以求神现,但总的来说,人物画还是没有完全如山水画那样超越实形。它也表现画家主体对客体的体认,但重点还是放在客体的形上。而山水画,画家浓缩千岩万壑于胸中,再现于咫尺方寸之间,这是经过“看山不是山,看水不是水”之后的“看山还是山,看水还是水”的那个山水。也正是从“神似—形似—神似”的一个循环。

袁枚这里重提“神韵”,但他不是从画家即创作主体角度来要求的,而是以一个绘画接受者的身份提出“品画”时的“神韵”问题。为了弄清袁枚“品画先神韵”的真正内涵,我们对他的题画诗也分出题山水画、题花鸟画与题人物画诗来研究。

因为袁枚题花鸟画的诗只一两首,数量极少,故而不作研究。这里就主要从约占其题画诗三分之一的题山水画诗来看看袁枚的山水画之“神韵”观。

孔子早就说过“智者乐水,仁者乐山”。山水在儒家学者眼中已经具有了人格化的特征,自然中的万物都可以与人的品性相联系。这虽是由物的天然本性而生出的联系,但实际上,自然事物的外在形态倒是退到了次要位置,而表征意味变得固定而且典型。这种比德观的思维定势影响深远,直到袁枚生活的时代还存在。连花鸟画也注重追求表现画家的人格魅力。如八怪创作的梅、兰、竹即是。再从自然与人的关系来看,人生活于自然之中,两者是密切相联的。就自然与文学创作活动的关系来看,恰如金圣叹说“名山大川、奇树妙花者,其胸中所读之万卷之书之副本也。于读书之时,如入名山,如泛大河,如对奇树,如拈妙花焉。于入名山、泛大河、对奇树、拈妙花之时,如又读其胸中之书焉。”[2]对这两者的关系作了一个极好的揭示。山水可以陶冶人的情操,虽是咫尺篇幅,但同样可容纳江山千里,让人欣赏时心情舒畅,兴起方外仙游之心。

山水画既将抒情写意放在首位,再现的精确性让位给了表现的模糊性,自然是将神似的要求放在首位。袁枚同前人一样,对山水画,并不拘泥于要求再现对象的形似,而追求的是一种笼千山万水于笔下方寸之地的神似之美。实际上他如宗炳,爱好山水,自然亦视山水画为娱情养性之用。他认为有了山水画,即使不能再拥有天然的美,也还是能借画来弥补失去美的不足,同样可以把玩画面来娱情。如他在《小仓山房诗集》卷十九《何秀才将售出园林画图属题》安慰对方的话:“山虽已卖空存画,卧可常游转胜居。修葺不需题咏满,子孙开卷即吾庐。”因为作为一种在咫尺的卷幅中表现自然变幻的艺术门类,纵然人不能亲历天下名山,但通过“泼烟墨,写云雷,五丁捧笔,万灵磨崖”,同样是“只须一页展开处,但见清都紫府眼前而崔巍”。[3]

袁枚对中国画中的人物画持有另一标准:重形。他的题画诗中约有三分之二为题人物画诗。这么多的题人物画诗中当然有的只是对画中人物进行了细部描图,有的还一并对画中人展开了其他联想。但袁枚对人物画还是提出了自己的看法。在《题两峰〈鬼趣图〉》中他写道:“画女必须美,不美情不生。画鬼必须丑,不丑人不惊。美丑相轮回,造化即丹青”。[4]罗两峰是扬州八怪之一,善于画鬼。这《鬼趣图》是他看透了人世的黑暗而后作的。袁枚这首诗没有涉及罗聘的绘画动机,但他谈到了罗氏的或者说是他自己的美学理想。他认为绘人物时,对真实人物尤其是美女最主要的特征就是美,画美女必须要画出她独特的美来,画给人以美感,由美感才能生出喜爱之情;而对于一些虚幻的物如鬼,鬼的主要特点恰是丑,画鬼就要画出丑。画人物画要抓住对象最重要的特点。画美则美至极点,画丑也须丑到惊人,这样的画方才是成功之作。

罗两峰就有那种驾驭画笔自如出入美丑的高超画艺。他画人物不局促于形,而是重写意,写出自己心中的客体。罗聘是金农的弟子,曾为其师作画像一幅。袁枚在一首诗中写道:“有弟子兮两峰,洗手天河,描成此幅。充充古貌,奇服。其志,其神……点三毫而辅颊宛然,取侧影而精神愈足。”[5]从这些描述中我们是可以看出罗聘画金农时,虽取白描手法,但为充分表现金农的敦厚之神与其对人的切勉之情志,在取侧影之外,可以如顾恺之画人点上三毫以增神似。

但袁枚本人对罗氏的绘画重神似即重写意的理论并不完全接受。在绘人物画尤其是为人写生这一点上,袁枚还是看重形似即写实的。他认为人物画的神韵应是隐于形似之后的。这从他对待罗氏为他所作的画像一事即可见出。关于这一事,他在《随园诗话》、《小仓山房诗集》中均有记载。蒋敦复《随园轶事》中也录了这一条。袁枚《戏题小像寄罗两峰》中说:“两峰以为是我也,家人以为非我也,两争不决。”他对此解决说:“我有二我:家人目中之我,一我也;两峰画中之我,一我也。人苦不自知,我之不能自知其貌,犹两峰之不能自知其画也。毕竟视者误耶?画者误耶?或我貌本当如是,而当时天生之者误耶?又或者今生之我,虽不如是,而前世之我,后世之我,焉知其不如是?故两峰且舍近图远,合先后天而画之耶?然则是我非我,俱可存而不论也。”袁枚家人对罗氏所作袁枚画像感到不满,认为不像袁枚,是拘泥于绘画的形似;而袁枚这番话虽有戏谑的味道,被人称为有真名士风采,但这里我们透过袁枚那么多解释的字句之外,看到的是他对人物画中求神似这一点的暗中拒绝。此画目前已不可见,但可以肯定的是罗氏所画袁枚一定有罗氏一贯的风格,其中多了画家的主体的理解,也许如顾虎头添三毫一样,只求表现人物之内在神韵,而不重视绘画中的客观表象的再现。袁枚虽说罗聘画的是他,但又委婉地说画中的他是另一个他,前世或后世的他,而非当下的自己,“是我非我”。袁枚本人收集有各式镜子,生活中也喜照镜子,对自己的容貌认识应较清楚,不至于无法辨识罗氏笔下的他是否像他本人。这里只能说明在袁枚心中,人物画的神似是在其次。当然,这里也有着袁枚安慰家人和罗聘的用意。最终他还是将此图“托两峰代存”。

二

前面我们已分析了袁枚重“神韵”之品画审美理想。而他既是一个诗论家,是以诗人的审美眼光审视中国画,则他对中国诗与中国画的看法就颇有玩味之处。钱锺书先生说过:“中国传统文艺批评对诗和画有不同的标准:论画时重视王世贞所谓‘虚’以及相联系的风格,而论诗时却重视所谓‘实’以及相联系的风格。”钱先生所谓的中国传统文艺批评中论画重“虚”之“虚”,[6]如果就山水画来说,应是指与画中有限的水墨实景相对的底层的空白而生出的一种空远意境。这种画中的无限空间感是人心中的一种感觉,是虚幻的,但与实景相应,流动而富有生气。没有了这种“虚”,实的存在就少了韵味。所谓的“留白天地宽”,所谓“瞻彼阙者,虚室生白”。画面中的空白只点点,产生的意境却是深远的,与实景浑然一体,密不可分。从布白中,可以看到广阔的天,可以看到缥缈的云,可以看到无边的水……不着一笔而尽得风流。钱先生认为“南宗画的原则也是‘简约’,以经济的笔墨获取丰富的艺术效果,以减削迹象来增加意境。”宗白华先生《美学散步》中因此写道:“这个虚白不是几何学的空间间架,死的空白,所谓‘顽空’,而是创化万物的永恒运行着的道。这‘白’是‘道’的吉祥之光。”

钱先生以王渔洋之“虚”为中国传统批评中的论画标准。袁枚所处的时代与王渔洋(1634-1711)之时代没有交集,但他提出的诗论主张与之却有交集。他在《再答李少鹤书》中写道:“足下论诗,讲‘体格’二字固佳;仆意‘神韵’二字犹为要紧,体格是后天空架子,可仿而能;神韵是先天真性情,不可强而至。”[7]袁枚也认同诗中神韵的重要。他甚至将神韵与他的性情主张相系。在评价画时,或者说在评价题画诗时,他不自觉地要求诗风与画同的神韵合一。

袁枚题画诗中涉猎了不少绘画知识,但他更是一名诗人。作为一名诗人,袁枚从诗歌美出发,对题画诗之诗与诗的描写对象———画,从形式上作出了要与题相称的要求。他认为题画诗的形式必须与画的风格相合。他借《随园诗话》卷十四第八○条说:“某画《折兰小照》,求题七古。余晓之曰:‘兰为幽静之花,七古乃沉雄之作:考钟鼓以享幽人,与题不称。若必以多为贵,则须知米豆千,不若明珠一粒也……’”在袁枚的心中,像七古这样的诗体,适合用来题写一些画风豪迈沉雄的作品,而不宜题写那些清淡优美的画。当然若以童二树般天资超绝,逸足奔放,藻思坌涌,也是可以“作七古题画,叠须字韵百余首,与古梅槎枒,同摇风云”。[8]

一般来说,在题画诗这种以绘画为题材的诗歌中,因为需要对画面做出叙述,强烈体现的是一种空间感,画面形象的描绘和画之意境的体味成为诗写作的重点,多的还是那种绘画之美;而在如咏物等题材的诗中,在时间的一维性的线索之下,用诗来抒发一己之情怀还是重点,物的形象的描绘相对简略。而袁枚认为最妙的题画诗,妙就妙在用朴素的诗语写出了画面的从容之动美与旷远之静美和画面构思之奇。不写画家具有哪些具体的技艺,却通过笔下瞬间盛开的百花,内寓技巧之高超;不写画中何山何水,反写画家创作前的种种选取题材工作,用以暗示画中山水集万千钟灵秀丽于一身的美;不说画家笔下山水如何有新意,却用新妇淡扫蛾眉迎夫之喻点出画家的旧中出新。这些题画诗皆从侧面落笔,从小处着眼,乍视平淡无奇,细味之后,余韵无穷,淡化了空间感,比那些单纯堆砌画面种种要素的题画诗略胜一筹,更是与袁枚一贯的“性灵”诗歌美学主张相合。

我们常说王维是“诗中有画”,“画中有诗”,这正是苏东坡在《书鄢陵王主簿所画折枝二首》中提出“诗画本一律”的思想。从创造意境的角度说,诗中的意境可以入画,而画中的画境可以入诗,两者相契合。在中国诗与中国画的关系上,袁枚同样认为诗、画意境相通,“诗可入画”。[9]他不止一次地在《随园诗话》中引诗论述诗中有画之意。如卷十第一四条曰:鲁星村“猫迎落花戏,鱼负小萍移”,与宋笠田“护篱小犬吠生客,曝背老翁调幼孙”之句,皆诗中有画。卷六第九九条认为诗如“晓市花间摇短帜,夕阳柳外数归舟”、“烟迷山失浮图影,风紧帆归盏饭僧”皆有画。这里无论是猫、鱼、落花、小萍,还是短帜、夕阳、柳和归舟等意象,都可以用画笔描出,而这些意象组合而成的静景小景,在诗歌这一艺术中的产生出的意境与绘画中流露出的意境几可一致,都让人觉得静谧、淡雅而又深远。

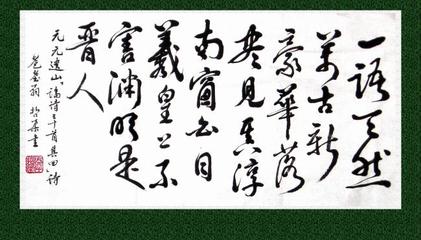

而诗人若同时亦是善画之人,则受绘画的影响,其诗中亦会有画意。如《随园诗话补遗》卷四第四五条写善画、雅得二王神韵的陈斗泉与袁的步月诗:“作合在山水,南桥风景清。滩声乱人语,岩月隐江城。共有烟霞癖,谁怜羁旅情?来朝理筇屐,华顶拨云行。”又,《杂咏》云:“一行纡回渡翠涯,杳无人迹落苍苔。白云抹断丹台路,知是前峰雨欲来。”诗中亦含画意。他因此非常同意时人山阴陶篁村的诗:“诗不能写者,付之于画;画不能写者,付之于诗。”陶这里就主张诗与画可以互补写境之不足。

但作为诗人的袁枚认为诗可以补画的不足。他认为就创造意境的能力来说,诗还是比画强。画有一定的局限性,不能画出大景的全部,更多的是一种提炼后的平面景物的浓缩。“屋小图能妨”。画家也可以将随园景物无巨细地画出来,但比之更有转换叙述空间的自由度的诗来说,画面毕竟要受制于画纸、画笔与色彩等工具,没有更大的灵活性。绘画是靠线条、色彩、空间等形式媒介来表现、创造意境,当然不能将抽象的情感意绪表达得淋漓尽致。因为虽说绘画与诗歌最终意境创造的完成必须经过最后的接受过程,但这种因媒介本身的天然局限性而带来的不足,恰是诗歌这种用语言形式来表现的艺术所长的。

所以袁枚在《随园诗话》卷七第九一条说:“唐人咏小女诗云:‘见爷不相识,反走牵娘裾。’是画小女之神。‘发覆长眉侧,花簪小髻旁。’是画小女之貌。‘学语渠渠问,牵裳步步随。’是画小女之态。‘爱拈爷笔墨,闲学母裁缝。’是写小女之憨。”这是一条很能说明他观点的材料。画家可以直接画出有覆眉长发、簪花小髻的小女的貌,也可能画出牵着大人衣服,张口问话的神态,或者可以画一拿笔弄墨、做女工的小女,但是,画面毕竟是静止的一个瞬间,在传情达意方面比起诗歌来讲略有不足。况且还有这样一种情况存在:“生来绝色原难画”,绘画只可接近那个美,但不能穷尽。所以那种“渠渠问”、“步步随”、“爱拈”、“闲学”的意只有用语言形式才会表达得明晰。袁枚干脆地宣称:“画家有读画之说。余谓画无可读者,读其诗也。”更无怪他会写道:“想送随园到汝前,商量图画与吟笺。画来不若吟来好,元九曾夸白乐天。”

不过,袁枚这种对诗歌表情达意功能认识的不足之处正在于他只看到诗达意优于画,而对于诗歌语言不具有绘画那样直接可视性,和绘画形式因种种形式媒介的关系造成表意模糊、言情宽泛,而给人的极大想象空间和自由的认识不够。

注释:

[1]《小仓山房诗集》,卷二十九。

[2]《金圣叹批本西厢记》,上海古籍出版社,1986年版,页8。

[3]《题曹麟书学士天下句山图即送其乞假归里》,《小仓山房诗集》,卷十五。

[4]《小仓山房诗集》,卷二十七。

[5]《题冬心先生像》,《小仓山房诗集》卷二十六。

[6]《中国诗与中国画》,《七缀集》,上海古籍出版社,1985年版,页22。

[7]《小仓山房尺牍》,卷十。

[8]《童二树诗序》,《小仓山房续诗集》,卷二十八。

[9]《随园诗话补遗》卷九第一四条。

附录: 袁枚题画诗目录

诗集卷二

为保井公题《摇鞭图》;

题金正希先生画《达摩画》;

题钱屿沙编修《峰青草堂图》;

卷七

题《张忆娘簪花图》五首;

宋逸俊秀才《宫门待漏图》三首;

徐题客《穿云沽洒图》;

王景言《镜岩图》;

卷九

倪素峰《归棹图》;

朱草衣《寒灯课女图》;

翁霁堂《三十三山草堂图》;

卷十

题程广川《载鹤图》,送姚小坡物景州三首;

题画《白头翁》;

卷十二

为王寿峰题《问天图》,仿玉川体;

《出塞图》;

卷十三

《美人弹琴图》;

题李晴洲《天际归舟图》;

卷十五

题曹麟书学士《天下名山图》,即送其乞假归里;

《话桑麻图》为方绮庭明府题三首;

卷十六

题武午桥《相马图》;

题《塞上吟》赠李观察;

《呼龙耕烟图》为钱相人观察题;

卷十七

题前朝董姬小像;

《枕剑图》为李开周作;

卷十八

题沈秀君《抱书图》;

题永竹岩《双美读书图》;

董畅庵《守砚图》;

俞楚江《潇湘看月图》;

卷十九

题蒋苕生太史《归舟安稳图》;

再题生同《公宴图》;

何秀才将售出园林,画图属题;

卷二十

曼亭画《牵衣图》送儿出六,又索诗;

故人刘鲁原起官甘肃,以《乘风破浪图》属题;

题画《葡萄》应砚圃太守命,即以送行;

题叶花南庶子《空山独立》小影;

题朱南湖观察《学稼图》;

卷二十一

题苕生《黻佩图》;

卷二十二

高制府《据鞍习图》二首;

岳水轩《烧丹图》;

题《黄楼春望图》寄杯小坡观察;

萧松浦《中流放棹图》;

卷二十三

题王山解谷明府《秋林遗照》;

卷二十四

题陶太守《东井品泉图》;

题梁景山画竹送往和州;

题童二树画梅;

题《江天云树图》,送陶悔轩太守观察广东三首;

嘉兴春雨,老人摘杨梅汁画牡丹花属余题句;

题万华亭《持筹握算图》;

卷二十五

悔轩太守《长淮利涉图》;

题《黄梁梦枕图》;

黄信生《独立图》;

题陈省斋太守《云溪书屋图》;

题画;

《养马图》;

题亡友梅式庵画册二首;

题《夏山图》赠曹谷堂;

《琴城课士图》为卢太守存斋题;

题袁惠《南湖图》;

卷二十六

题万九沙先生小像;

与严立堂诸公湖楼小集,题《折花图》赠高校书三首;

余将返金陵行有日矣,药洲转运招同王梦楼探花、金柘田状元集一分屋,题唐子畏《夜堂赋别图》;

吴协璜《把酒对月图》;

题南浦观察《双鹤对立图》;

卷二十七

《牵车图》;

题罗两峰画丁敬身像;

题两峰《鬼趣图》三首;

题板桥《遗迹图》三首;

翠蕊登《听雪图》;

卷二十八

题史氏家藏文靖公《玉堂归娶图》四首;

题何春巢《卖花图》四首;

瞻康乐公像;

题冬心先生像;

卷二十九

品画

题俞企延先生遗像二首;

题鲁星村小像;

卷三十

题苕生《桐下听箫图》;

翟莼《江意钓图》;

过永州太守王蓬心留饮署中,属题小像;

卷三十一

题邹若泉《牧羊图》二首;

《检书图》为卢抱经学士题;

卷三十二

题骆秀才《乞食歌姬院图》二首;

题漪香夫人《采芝图》;

题成啸崖《梦游清凉山图》;

孙子潇抱西河之戚,绘《佳儿重生图》索诗二首;

王若农《蓬莱阁读书图》;

《洗马图》;

孙晋山《幽涧鸣琴图》;

谢女弟子碧梧、兰友题《随园雅集图》三首;

蔡吕桥《江楼唤鹤图》;

题《竹初庵》赠树马参主人;

题奇方伯《天马行空图》;

题《我我图》;

奇方伯《少时冬日读书图》二首;

卷三十三

到清江题河库观察谢蕴山先生《种梅图》四首;

到和州题宋刺史竹梧《清啸图》;

卷三十四

题王云上《西庄草堂图》;

庆树斋尚书别三十年,今春奉命赴浙。余迎谒扬州,出《听其所止图》命题,八首;

题骆佩香《秋灯课女图》;

吴兰雪秀才《拜梅图》;

卷三十五

题阿雨窗转运《秋林待鹤图》;

题祝芷堂给谏《接叶亭图》四首;

左兰城《银河洗笔图》;

香亭家居八年忽将赴阙,临行画《烟云供养图》索题三首;

章观察《挂车山丙舍图》;

卷三十六

题侄妇戴兰英《秋灯课子图》;

题竹宜夫人《玉堂春晓图》二首;

《碧峰吟社图》为秦小岘观察题;

吴棕坪太史《涤砚遗图》,附棕坪先生王坦《自题小照》诗;

《龙山慈孝堂图》为鲍肯园题;

蒋梅庵出示尊甫容斋先生偕友申耜先天台采药图遗照,为题一律;

题赵碌亭先生《对松山图》二首;

徐明斋《投笔丛军图》;

骆佩香女士《归道图》二首;

题妙巾女子《琼楼倚月图》六首;

题归佩珊女士《兰皋觅句图》;

题《天平揽胜图》为珊珊女子作二首;

卷三十七

题李惠圃《玩石图》;

《浔阳客况图》;

法大司成《诗龛图》;

吴韦亭赴千叟宴,归画《赐杖图》求题三首;

补遗卷一

蒋诵先《复园宴集图》;

顾稼梅《春溪放艇图》;

彭芝庭少宰招饮,即席命题《南陔图》二首;

《双美读书图》三首;

周石帆学士《秋林觅句图》;

蓝士贤刺史乞病归,以画像四幅属题;

题方问亭宫保《贮兰图》;

蒋秦树中书以《垂钓》、《扈跸》两图属题;

补遗卷二

题沈秀才《洗砚图》;

题何兰庭《红袖添香图》二首;

题实堂主人《雪滩鸿影图》;

题画;

尹宫保幕府钮牧村《骑牛图》二首;

李竹溪《观稼图》;

题蒋愚谷《海市图》;

余与省堂观察同学,同年垂五十载矣,花甲后各生子女遂订婚姻。冬至前七日省堂为蹶父相攸之事小住随园,出姚夫人小照命题四首;

梅圃临石田画作自己小像索题。

(作者为扬州大学文学院博士生)

爱华网

爱华网