中西方公民利益诉求的表达方式

李西堂

多年来,在我们这个社会主义和谐社会,农民摊上诸如强拆、夺地、欠薪等侵犯其合法权益的大事,为什么常常采用“制造事端”的博弈方式表达自己的合理利益诉求?弄清这个问题,找到症结所在,对各级政府改进工作作风、改革行政方式或许不无参考。

众所周知,中国的个体农民很难实现横向联合,他们遇到事情向上反映了,但往往没有结果,只能通过另外制造事端,如集体上访、拦车堵路、爬上高压铁塔等博弈方式来表达自己的意见。因为,只有采取这些极端行为,让上级决策者知道“出事了、出问题了”,并引起媒体高度关注,才有可能得到重视和解决。但是,农民也知道,这种博弈式的利益表达并非没有风险,因为他们面对的是具有绝对优势的权力机构和国家,一旦他们的博弈超过了一定的限度,就会遭到对方强烈反制甚至动用暴力机器。可见,博弈并非一种成本低廉、安全、高效的办法,只是农民没有更好的办法,不得已才豁出命去,以死抗争,并非他们天生喜欢玩命。假如有更简便有效的表达渠道和解决办法,他们何乐而不为,焉能执意“玩邪的”?

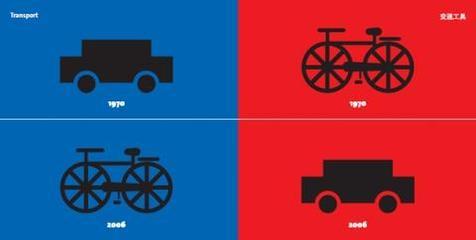

这里,我们不妨对比一下中国与西方发达国家的公民利益表达模式。

西方的利益表达模式:利益要求的提出—→立法,出现新的普遍性政策法规和制度—→执法,依照新的政策法规制度解决所有同类性质的利益要求。

中国的利益表达模式:利益要求的提出—→无积极政策供给,要求被驳回—→制造事端—→引起政策方(中央和地方政府)回应—→单个问题得到解决,但没有出现新的普遍性政策法规和制度—→其他同类性质的利益要求依然未能解决—→需要重新排队上访,提出利益要求—→制造事端……。

不难看出,我们贵国某些地方政府解决利益诉求的办法往往是一推六二五,然后是谁闹得厉害,就给谁解决;谁的问题引起媒体关注,就给谁解决。所以,上访的队伍就像“信天游,不断头,断了头,穷人无法解忧愁”。

就制度层面而言,中国农村的很多问题都与集体所有制本身的性质有关。目前的农地制度是一个农户集体所有制,农民名义上是所有者,实际上最终所有权在集体。集体权力比较大;农民权力有限。他们在立法、政策制定中没有参与、决策的权力地位,而只是国家政策法律的被动承受者。虽然在意识形态上宣布人民是国家的主人,但在现实的法律和制度安排上却没有确立其国家主人的权力地位,也没有建立其争取个人合法权利、表达个人利益诉求的有效渠道,就连媒体也离他们太远。结果在现实表达受阻的情况下,农民只好利用传统的、曲折的、变形的行为方式,如上访、拦车、堵路、闹事甚至是暗中的小动作等方式来表达自己的要求,维护自己的利益。但是,这些表现与处理问题的方式,往往处于就事论事状态,事情解决了,处理方式和组织就解散,精英消隐了,没有在解决问题之后设立一个制度性的渠道。所以,农村一直处在“年年有事——年年解决——年年有事”的多事之秋。

此外,法律、政策掺入了过多的不确定性因素,给执行留下了很大的随意性和不公正性。面对这种不确定性因素,当事人最明智的选择,就是向掌握权力的人行贿,即使掌握权力的人不倾向自己,也不至于故意枉法。所以,当事人有时为了一个公正的处理结果,为了维护自己的权益,不得不先行损害自己的权益,以此换得司法公正。这实在是中国社会主义的讽刺与悲哀。

我们在社会管理中,很容易想到加强执法力度。但是如果我们在政策制定过程中不使农民拥有参与权、决策权,只顾贯彻政府意志而无视农民的合理需求,忽视建立农民表达个人利益的有效渠道,而让他们继续通过“制造事端”的博弈方式来实现沟通,则社会主义和谐社会永远无法建立。

原载《各界》2014年第一期

爱华网

爱华网