书是人类智慧的伟大结晶,是人类的精神食粮。家有万金,不如藏书万卷。但是,只藏书而不读书,藏书犹如藏废纸。评价一个人的知识多少,主要不在于买了多少书,不在于书房里藏有多少书,而在于读了多少书,消化了多少书。

在电视剧《李卫当官》中,说四月四日晒书的事儿,就是把四月四日当作晒书节。 但晒书节的本历是什么?哪一天才是晒书节呢,我想一定有很多朋友都不一定真正了解过,今天我们就来说说晒书这事儿!

一、农历四月四日,除《李卫当官》提到外,并没有查到与晒书有太多的联系,但还是要将有关的说法给各位朋友了解一下;农历四月初四恭逢佛教中传统的文殊菩萨圣诞,文殊菩萨,文殊师利之略,旧称文殊师利,满殊尸利,新称曼殊室利。文殊或曼殊,是妙之义;师利或室利,是头之义,德之义,吉祥之义也。文殊菩萨与普贤常侍释迦如来之左,而司智慧,普贤在右司理。 估计这就是为什么提到它是“晒书节”原因。(个人观点)

另外,每年四月四日,清明节的前一天。寒食节又称“禁烟节”、“熟食节”、“冷节”(在冬至后105日,即清明前的一两天),相传是源于春秋时代的晋国。这一天,民间禁止生火,只能吃备好的熟食、冷食,故而得名。传说,这个节日,是纪念春秋的介之推的。

介之推是当年晋国的贤臣,侍奉公子重耳(后为晋文公)。晋国发生内乱,公子重耳被迫逃亡国外,介之推不畏艰难困苦跟随重耳流亡;曾经割自己腿肉熬汤,献给重耳。重耳做了国君后,开始时还铭记介之推,但是时间久了,也把他淡忘了。介之推心中十分难受,和其年迈的母亲回到家乡,隐居在山中。有一天,晋文公发现自己左右少了介之推,想起自己忘了奖赏这个“割股奉君”的贤臣,非常内疚,亲自跑到他隐居的山中寻找。但是只见山峦重叠,葱苍树木,就是不见介之推的影子。他想,介之推是个孝子,如果放火烧山,他一定会背着母亲出来。于是,命令放火烧山,结果火一下蔓延数十里,连烧三日不熄,但介之推没有出来。火熄之后,大家进山察看,才发现介之推和他的老母相抱在一起,被烧死在深山之中。

这事传出来,人人尊敬和怀念介之推。以后便在他被烧死的这天纪念他,这天就在每年四月清明节的前一天。因为介之推是被火烧死的,大家在这天都不忍心举火,宁愿吞吃冷食,所以,这天叫“寒食节”。

二、清人潘平隽在《六月六日晒书诗》中写道:“三伏乘朝爽,闲庭散旧编。如游千载上,与结半生缘。读喜年非耋,题惊岁又迁。呼儿勤检点,家世只青毡。”我们看到了读书世家(“青毡”),长辈领着子女晒书的情景,历历如在眼前。 晒书节源于晒龙袍。也叫名曰“晒伏”。谚语云:“六月六,家家晒红绿”;“六月六,家家晒龙袍”。为什么将晒衣物称之为晒龙袍呢?在扬州有这样一个传说:清朝的乾隆皇帝在扬州的巡行路上遭逢大雨,淋湿了外衣,又不便借百姓的衣服替换,只好等天晴后将外衣晒干,这一天正好是六月六日,故而有晒龙袍之说,扬州也就有了“龙衣庵”这个地名。

六月六日,也是佛寺的一个节日,叫做翻经节。传说:唐玄奘西天取经归来,不慎将经书掉落海中,捞起来晒干方得保存,因此佛寺便在这一天翻检曝晒寺中所藏的经书。在古代的苏州,一些信佛的妇女,每年此日便到寺庙中去翻经念佛,说是翻经十次,来生可转作男身。有《西游记》为证,但传说应该早于《西游记》成书时代。

有学者考证,最早的六月六日,名叫天贶(读“况”)节,贶,是赐赠的意思。此节起源于宋代。宋真宗赵恒是一个非常迷信神仙的皇帝,有一年的六月六日,他声称上天赐予他一部天书,并要天下的百姓相信他的胡言,乃钦定这天为天贶节。他还在泰山脚下的岱庙建造了一座恢宏的殿堂,名之为天贶殿。但此节毕竟行之不远,逐渐泯灭了,代之而起的是“晒伏”。讲究实用的老百姓,利用这一天的好太阳,晒衣服被褥,晒书籍字画;甚至有些地方还给家养的猫狗洗澡,戏之为“六月六,猫儿狗儿同洗浴”。

天贶(kuang)节

农历六月初六,淮安民间旧时有六月六晒红绿的习俗。相传“六月六晒红绿”之俗起源于唐代。唐代高僧玄奘从西天(印度)取佛经回国,过海时,经文被海水浸湿,于六月初六将经文取出晒干,后此日变成吉利的日子。开始,皇宫内于此日为皇帝晒龙袍,以后又从宫中传向民间,家家户户都于此日在大门前曝晒衣服,以后此举成俗。节日活动较少,主要是藏水、晒衣和晒经书,妇女回娘家,人畜洗浴,祈求晴天等活动。

天贶节-起源

月六又叫“天贶节”,此节起源于宋代。宋真宗赵恒是一个非常迷信的皇帝,有一年六月六,他声称上天赐给他一部天书,并要百姓相信他的胡言,乃定这天为天贶节。还在泰山脚下的岱庙建造一座宏大的天贶殿.随着时间的推移,现在的“天贶节”已失去原来含义,而晒红绿的风俗尚存。

天贶节-民俗活动

天贶节的民俗活动,虽然已渐渐被人们遗忘,但有些地方还有残余。江苏东台县人,在这一天早晨全家老少都要互道恭喜,并吃一种用面粉掺和糖油制成的糕屑,有 “六月六,吃了糕屑长了肉”的说法。还有“六月六,家家晒红绿”的俗谚。“红绿”指五颜六色的各样衣服。此谚的后一句,又作“家家晒龙袍”,在扬州有个解释,说乾隆皇帝在扬州巡游的路上恰遭大雨,淋湿了外衣,又不好借百姓的衣服替换,只好等待雨过天晴,将湿衣晒干再穿,这一天正好是六月六,因而有“晒龙袍 ”之说。江南地区,经过了黄梅天,藏在箱底的衣物容易上霉,取出来晒一晒,可免霉烂。此外还有给猫狗洗澡的趣事,叫做“六月六,猫儿狗儿同洗浴”。

天贶节-回娘家

天贶节

汉族有一个传说。春秋战国时期,晋国卿孤偃骄傲自大,气死亲家赵衰。有一年晋国遭受灾害,孤偃出京城放粮,女婿想乘孤偃过生日之时,为父亲报仇,杀死孤偃。女儿知道后,星夜赶回娘家报信,让父亲有个准备。孤偃放粮回城,深知自己办了坏事,悔恨不已。他不仅不怪女婿,还改正了自己的毛病。事后,每年农历六月六日,孤偃都把女婿、女儿接回家里,合家团聚。后来传到民间,逐渐成了妇女回娘家的节日,还称为姑姑节。

女儿回娘家是经常性的,但是什么时候能回,要看夫家能否离开,如农忙时节、节日期间,女儿要在丈夫家生活。而农历六月农闲期间,才为女儿回娘家提供了方便条件,民谚说“六月六,请姑姑”,因此,妇女回娘家是天贶节的重要内容。此时,小孩也要跟随母亲去姥姥家,归来时,在前额上印有红记,作为避邪求福的标记。河南妇女回娘家时,要包饺子,敬祖先。妇女要在祖坟旁边挖四个坑,每个坑中都放饺子,作为扫墓供品。另外,甘肃榆中在农历六月六庙会上,求育妇女要跪在太白泉边,从水中捞石,用红布包好,祈求得子。

天贶节-晒书

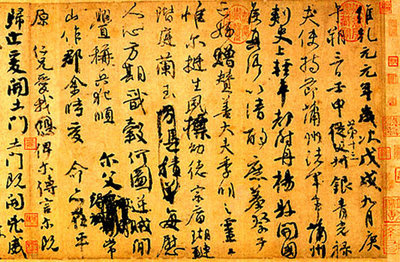

晒书

关于天贶节的来历,认为是道教元始天尊赐书于人间。在民间,传说玄女赐给宋江一部天书,使他替天行道,扶危济贫。正因为有农历六月六降天书的传说,又传说当天是龙晒鳞的日子,天晴日朗,当时又处于盛夏,多雨易霉,这种多雨天对书籍、衣物都十分不利,因此只要遇到晴天就要进行曝晒。河南有首民谚:“六月六晒龙衣,龙衣晒不干,连阴带晴四十五天。”此时从佛寺、道观乃至群众家里,都有晒衣物、器具、书籍的风俗。妇女在此日多洗头,把小狗、小猫等宠物轰下水洗澡。

在六月六还有一种藏井水的风俗。这种藏水、晒衣是讲究夏季卫生的良好民风。

天贶节-求平安

一年四季,对老弱病残者最有威胁的季节有两个:一是盛夏,二是腊月。此时死亡率高,发病者也多,因此在农历六月六特别注意人畜的安全。山东临朐地区在六月六祭山神,祈求“男人走路不害怕,女人走路不见邪”。大象是历代最受欢迎的观赏动物,也用于杂技,农历六月六必为大象沐浴。在民间吉祥图案中也常以大象为吉利的象征。除洗象外,也洗其他牲畜。广西壮族以六月六为牛魂节,此期间为牛洗澡,让牛休息,喂各种好饲料。另一种方式是施用巫术。在大雨将至之际,如天气连阴不止,闺中儿女,剪纸人悬挂在门的左边,称“扫晴娘”。这是一种比拟巫术,企图利用扫晴娘把阴云驱散,以期迎来阳光充足的晴天。这种巫术剪纸在中国北方广为流传,如陇东地区称为扫天婆、扫天娃娃、驱云婆婆等等。这些人皆为妇女形象,伸展两臂,两手各持一把扫帚或树枝,作驱云赶雨的姿势。

此外,在农历六月六天贶节还有不少娱乐活动,主要是广东地区有划龙舟活动。在山东地区认为农历六月六日是荷花生日,因此在节日期间赏荷、采莲,市场上还大量出售荷花玩具。妇女、儿童还喜欢用其花汁染指甲。

爱华网

爱华网