《曾经的江河》节选.渔人渔事篇

围歼大马哈鱼的日子里

一

当晴空里鸿雁声声掠过展翅南飞,山林呈现出五彩缤纷的深秋神韵之时,捕获大马哈鱼的日子来到了。

白露寒江,渔舟出没,捞金收银,尽看十月。

在这个季节,渔场集中了几乎所有的船只,精兵强将,全力以赴的开始远征乌苏里江,围捕大马哈鱼。

五十年前生活在松花江、黑龙江沿岸的渔民们,无不认知有这样一种江里生,海里长,江里死的洄游鱼,它的名子叫做大马哈。但是大马哈鱼那种为了繁殖后代,怎样从海里洄游到江里这一艰辛的过程,是多少年后,人们才从电视里的动物世界中了解到的。这让那些当年曾捕过它们,而今还在世的老渔民不胜感慨唏嘘:这真是一种悲壮而伟大的鱼。

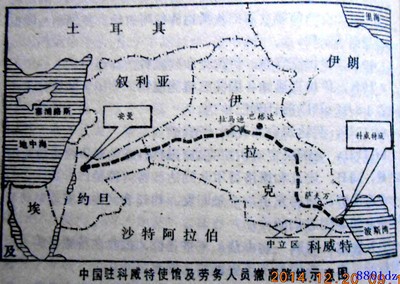

每年秋季来临时,在北太平洋生长到性成熟的马哈鱼便开始了悲壮的远征。它们成群结队渡过鄂霍次克海,绕过库页岛,溯黑龙江而上,日夜兼程,长途跋涉,每昼夜要行三十多公里,不管是遇到浅滩峡谷或急流瀑布,它们从不退却,冲过重重阻挠、越过层层障碍,直至游到目的地,找到合适的产卵场所。完成了它毕生繁衍后代的任务。人类现在也无法破译大马哈鱼生命中这种遗传密码,它们世世代代要经历这样一种过程,而每一次洄游时,尽管大麻哈鱼日夜长途跋涉时,却不摄食,只是依靠体内储存的营养物质维持生命,由于长途旅行忍饥挨饿和生殖期间体力的消耗,大多数亲鱼瘦弱而多伤病,尤其是雄鱼,更是体力消耗殆尽。因此生殖后不久,雄鱼便相继死亡。

那时人们只知道大马哈鱼很好吃,它身上的肉是粉红色的,肉是分层分片的,一片片非常鲜美。那个年代,大马哈鱼远比鳇鱼要珍贵的多,人们把它称为鲑鱼,认为它是贵鱼。城里人很认这种鱼,所以当时捕到的大马哈鱼基本上是让城里给收走了。

由于它的经济价值比较高,产量高并且集中,所以渔场便把捕大马哈鱼视为重要的生产环节。在建场初期头两年,渔队一直是在家门口的黑松两江里捕捞。每年白露后,大马哈鱼蜂拥而来,黑龙江与松花江中数量都是非常的多,一网下去就能捕到几十条,但后来了解到,在下游乌苏里江里的大马哈鱼比这里更集中,数量更是多的惊人,于是,渔场便开始集中优势兵力出征乌苏里江捕捞鲑鱼。

1961年是渔场首次去乌苏里江的抚远捕大马哈的年份,那次只去了两条船。当时的抚远县境内非常清静,人员稀少,全县只有一万多人。两条渔船到达乌苏里江后,重点并不是捕鱼,而是做为前站,主要是了解当地的水情,网点,及加工鱼点的状况。那时的乌苏里江边停有周围县、公社的一些船只,但都是分散零星的,还不够规模,于是渔场从1962年起,当进入九月下旬,便开始倾巢出动去捕大马哈了。

二

吴勇,这位当年渔场捕捞科科长,而今已是八十多岁的老人。他精神抖擞,耳不聋眼不花,脑子非常清楚,一提起当年捕大马哈时的情景,不禁有些激动,语速加快:

那时的捕鲑鱼季节,是渔民最辛苦,最遭罪的季节。

当时的渔船没有机动设备,全靠用两副棹子,用人划桨。顺水还可以,逆水上的时候如果风向顺了还能扯帆跑风,如果没风,那就要用桨划。江水流大,俩人挺足了力气向前划一次,船仅能前行半米远,有时再遇到顶头风,风大浪大,就只能是一人下到岸上,用人拉纤。最初两年赴乌苏里江时,都是渔船顺流飘下,整个渔队五十多条船分成二、三批,日行夜住,要三天多才能到达目的地。每年赴乌苏里江捕捞大马哈鱼时节,大都是在八月十五前几天开始出发,那时候的天气总是连阴雨的时候多,天气凉,多雨,又是在江里浪里,别提有多遭罪了,渔民身穿棉袄棉裤,但每天不是被雨浇湿,便是让浪打湿,身上总是凉的。没办法,船队只好多带些白酒驱寒,无怪人们总是认为打鱼的人能喝酒,其实对大多数的鱼汉子来说,那只是无奈罢了。白天在船上还好说,到了夜晚,睡觉时也不安宁。有的船没有沿好,船帮船底渗水,结果是睡着睡着就渗进水来,最后让水把被子浸湿了人才醒来。

从渔场行驶到乌苏里江捕鱼点,大概有近三百里的路程,渔船晓行夜住要走三天多,这种状况后来用机船送时才得以改善。但用机船拖渔船也不敢太保险。每次机船拖渔船时,被拖的几十条渔船都用铁链子链结起来,渔船上要留一个人掌舵,有时风大浪大,稍不注意就容易发生意外。有一年在捕鱼归来逆水行驶时,正赶上风大浪大,一位姓李的渔民,身上的雨衣被风吹的呼哒鼓起,结果一下没把住船,掉进江中,两边的人看到了,却来不及抓住,瞬间在船尾滚滚浪花中便没影了。酿成一场严重安全事故。

在经历了三天的水中行程后,船队终于到达了目的地,人们开始紧张的进行准备工作。盖简易房子,搭窝棚,建厨房,去林中拣干树枝、割草备柴,在作业点上拉挂,就是用机船两头拉着破旧的鱼网,清理江中水底树根子等障碍物。当一切准备就绪时,人们便开始等待大马哈的到来。

三

那是一个令人神往的世界,对于没有经历那个年代的人,这一切无疑就是一个神话。

年近七十,被称为黑龙江畔鱼王的房连海,至今仍然住在黑龙江边,每当提及乌苏里江捕捞马哈鱼的时候,总是悠悠神往。

这位老人从最初去乌苏里江打试探的第一只船到最后结束捕鲑的那一年,整整十六年,他一次不拉的全都参加了。乌苏里江那些捕鱼网滩诸如海青、抓吉、小黑瞎子岛、乌苏镇等地,对他来说如数家珍,他的大脑记忆非常清晰,甚至连一些捕鱼的细节都历历在目。

那年代的马哈鱼真厚,特别是六三年和七三年,大马哈鱼大批上来时,整个江面颜色都变了,大马哈鱼在江面上铺了一层,江里此时已见不到别的鱼了,满江的大马哈鱼排江倒海的向前冲着,气势汹汹,别的鱼早就逃的远远的。七三年捕鱼点是在乌苏镇那段江面,周边各市县及渔场的五百多条船排着队下网,昼夜不停,那情景真如一场大战役,江面上几乎是五十米就一道网排下,围歼大马哈鱼战斗规模空前。但尽管是船多网多,而江中的马哈鱼更多,鱼多的几乎是刚下完网便收网,且是网网满归,平均一网能打80多尾,重量在九斤以上。在一些介绍大马哈鱼的资料中,所说的大马哈鱼生长最大的能达到十公斤,但当时房连海在乌苏里江曾捕获到最大的马哈鱼达三十斤。白天只见船去船归,撒网收网,夜晚中只见岸边渔火点点连成长线。那是夜中作业的马灯,条条船上必备。

而加工大马哈鱼的加工点,紧张忙碌的更是前所未闻。大马哈的加工,历年由抚远县组织负责,加工点就设在乌苏镇。鱼汛上来时,那里好繁华红火,江边停满了交鱼的渔船和南来北往的收鱼机船,加工的场地排出有一里多地,每天都有数百人在忙乎着。

大马哈的加工就是把刚出江的马哈鱼腌制成鱼批子,当时加工腌鱼批子最多是用那种高一米二三,上口直径一米左右的大木桶。腌鱼时,在大木桶内摆上一层鱼,再加一层大粒盐,一层层向上摞,最后一直到与桶口持平。一个木桶里大致可以腌制三四十条,当腌三五天后,里面的盐基本融化,渗入鱼肉中后,便将鱼拿出来在岸边草地上晾晒。有时还来不及晒干,便被东西南北来收鱼的车船收走了。后来鱼多的木桶已不能满足,于是,在加工场地又砌起了水泥池子,这样比木桶更方便,成本低容积也更大了。当时池子下面摆放好一层已剖膛收拾干净的大马哈鱼后,池子上面的人便用板锹砍开装盐的一个个草包装袋,一锹锹的大粒盐向池中扬去。

当大批马哈鱼蜂拥而来时,加工厂地人手显得尤其紧张。当时各船交鱼根本顾不上称秤,先拿出几条来秤一下,然后平均重量。也怪了,鱼汛期上来的大马哈鱼大都是齐刷刷的个头,上下差不了几两。记下平均重量后,接下来就是听响查数,往鱼堆里扔一尾叭一声,就记一个数,根本不看鱼,一晚上在江边收的鱼就如小山一样。而腌马哈鱼批子最多的时候,加工厂要雇专门踹桶的人,就是将已经腾空的木桶踹倒,把里面上一桶鱼批子残留下的底水倒出来,然后负责腌批子的人再将桶扶起来,接着往桶里放鱼批子,踹倒一个桶就是一角钱。

在六十年代,渔场每年去捕马哈鱼时都要带部分手脚利索,能脱开身的家属去加工马哈鱼。有位姓钱的渔民,他的姑爷是渔队里一个排长,每当去乌苏里江时,他和姑爷还有老伴及婚后不久的女儿一家四口全去,当时加工大马哈鱼一天能挣近五元钱手工费,一个渔汛下来,一人能挣近几百元,这在当时是笔数目不小的钱了,相当于一个五级渔工的半年工资,于是,一个渔民的家庭竟很快成了渔场富户,连刚进初中的儿子手腕上也戴起了一百二十元的上海手表,这在当时渔场竟成为一条新闻。

四

捕捞鲑鱼期,每年都要面对着一个麻烦,那就是对岸苏军的干涉骚扰。

当年开网,苏军炮艇就泊在主航道中心,打鱼过去,白天还好办,眼睛能看到。到了晚上,一片漆黑,有时开下的鱼网就糊到了大炮艇的锚上了,双方就开始打架抢网,苏军炮艇开动起来用浪涛来挤我方渔船,开始人们没有经验,见炮艇冲过来便左躲右躲,但却躲不及,时不时的就被船尾浪涛将船掀翻了。后来渔民有了经验,看到炮艇迎面冲过来,船首便对着炮艇的船首直直划过去,当渔船船首快要撞到炮艇船首时,便使劲用手中的棹子一别,借着对方炮艇船首分开的浪,一下便冲到了一边,躲过了炮艇的冲撞,如果在原地不动,就有被浪掀翻的危险。

1969年珍宝岛自卫反击战发生后,那年的捕大马哈鱼前尤其紧张,据说当时是要准备取消这次秋季捕马哈鱼的,但上面下来的精神却还要去,要针锋相对的进行斗争,捕鲑鱼上升到政治斗争层面来,这一下可把人们的心都吊了起来。当时的渔场已经改制,编入到生产建设兵团序列,组建成独立营,原来的渔业队也变成一个渔业连。那年从七月底开始,上面就来了一些穿军装的现役军人,开始对赴乌苏里江的渔业连渔民战士进行军事训练。于是,这帮渔汉子,就像七十年代放映的电影海霞里面的镜头一样,在网滩上开始了军训。滩地上这边架着枪,那边晾着网,当时每条船上两人发两只枪,一颗手雷,那是为了炸炮艇坦克用的。经过暂短军训后,也进行了实弹射击,虽然在训练时大家都装成不在乎的样子,但一想到在江中有可能和老毛子的炮艇交战,心里还是突突的。好在这时知青下乡,独立营分来几百名知青,其中有些编进了渔业连,也扛起了枪。这些新进的青年给连里带来了虎虎生气,他们充满了新奇和干劲,一面学织网划船,一面学打枪,欢笑的歌声和喊杀的吼声,盖住了多年独喧的波涛,惊飞了悬崖孵卵的土燕。在训练的日子里,几乎天天有女人和孩子来到江边,孩子看热闹,女人看老公,脸上透出担心的神情。

那年船队出发日期是八月十五的头二天,上涨的秋水已将台子环抱在怀中,两只三十多米的大驳船就停靠在渔业连的门前河边,五十多只收拾齐备的渔船齐齐的在岸边排列。八月十五云遮月,连续几天下着泞濛细雨,天气阴冷,从下午开始,全体赴乌苏里的武装人员集中待命,晚上七点多,终于接到了出发的命令,在指挥部里,现役军人、独立营营长立正站在办公桌前,手握黑式手摇电话大声的说道:

……是!是!我们保证在半夜前到达三江口。

渔业连开始了不同往年的出征,机船发动了机器,渔船有序的开始与机船链接,一个个的手电筒在晃动,岸上土坝上站着长长一排的女人、老人们。她们打着伞,头披着塑料布,脸上泪水与雨水模糊在一起,她们默默的在黑夜中注视着亲人,来为他们送行。船开动了,船尾搅起了滚滚浪涛,黑夜中,一条条渔船在机船拖带下,鱼贯似向河口游去,船看不到了,岸上所有人的心也被带走了。

那年的捕鲑鱼期,结果出乎所有人的意料之外,竟是历年赴乌苏里江年分里最平静的一年。据当年参加捕鲑的老渔民回忆,那一年的老毛子炮艇全都退出了主航道,渔民撒下的网可江漂也没人管,边境平静,原来准备的步枪手雷也没用上,全部收回集中管理了,要说有事,就是我们自己这边出了两场事故,一是我们一条后勤船让浪打翻了,船上由文书统一管理的全连人员的边防证全掉入江中,(那年代在边境地区生活,年满十八岁以上的人都有边防证,类似现今的身份证)。二是江边由于渔民不慎,造成了一场火烧连营,在边境上颇有影响的“大事件”。

每年来到乌苏里江捕捞大马哈期间,安营扎塞的方法主要是在江边用树干与条子草苫子与帐蓬搭起一所简易的大房子,用来做捕捞鲑鱼的指挥部,再一个就是伙房,这时的吃饭是集体做饭,大锅里始终有热乎乎的炖鱼,大萝筐里的馒头用棉被盖着,这样保证下江归来的渔民随来随吃,且都是热乎的。而那些渔民基本上就是以船为单位,搭起简易的窝棚,一个单位一块领地,窝棚与窝棚距离也很近。窝棚集中好处是便于管理,但也存在着不安全的因素。

那天是个星期天,休息日。天空依然是那样的蓝,江水依然是那样的蓝,顺目眺望,江面上渔帆点点,两岸都很安静,快到中午时分,对岸停靠在江边的苏军舰上,传出阵阵的音乐声,水面上传音很远,虽然两岸之间有五里远,但音乐声却清晰的传了过来。

这时,一条渔船返回了,和以往一样,先上岸去伙房吃了饭,然后就钻进自己的窝棚里,休息睡觉。睡前,其中一名姓贾的中年汉子照倒躺在草席铺底的行李上抽了根烟,也许是连日来起早贪晚的水中捕捞累的,贾渔汉子的烟没有抽完就不由自主的睡过去了,结果,烟头着在了下面的干草上,酿成一场火灾……

当火燃起的时候,贾渔汉子才从灼热中被烤醒,他惊慌的窜出窝棚,此时火苗已腾起,说来也怪,恰在此时,天空中刮起了大风,火借风势,刹时在营地中卷了起来。一个窝棚连着一个窝棚,地上的草都是干的,只听着火在燃烧中噼啪的炸响,

当时在岸上营地的人很少,大都下江了,火燃烧起来时,在家的所有人慌乱的往外抢着指挥部里的东西,很快,指挥部烧垮了,伙房倒塌了,而大家居住的窝棚也都化为灰烬,行李衣物一应物品全部变成了灰烬,有的老渔民塞进褥子下面的多年积蓄也全搭进去了。

当一切安静下来后,人们望着火劫后的废墟,还没等叹气,发现对岸苏军那边也一片混乱起来,人们隔江望去,只见对面的江边草地也升起滚滚浓烟,刚才还随着音乐跳着舞步的苏军官兵,全跳下舰艇慌乱的开始扑火。

人们不禁纳闷,我们这边刚灭了一场火,那边怎么也凑起了热闹,着起了火呢?这事直到下午苏方处事照会我方,才得知,原来是我们这边的火飞过了江,把那边的草地引着了……

七二年毕业的我,与同学四十年后首次聚会在当年的老渔场所在地——高台子,聚会中,请到了几位依然在当地,当年渔场的老人。

赵洪喜,这位当年在渔场还是个小伙子,如今七十多岁的老人了,大家围坐畅谈时又提到了当年乌苏里江畔的那场大火,那天身在现场眼观目睹赵洪喜,到现在也想不明白,那条江足有五里地宽,那火是怎么过去的呢?后来大家讨论中得出了结论,一定是风大,将营地中草丛中的鸟窝卷了起来,浮在空中,随风飞到了对岸,那草窝中已有了火星,到了对岸变成了明火,引燃了地下已经发干的草原,所以苏军要前来抗议。

那场大火烧掉了渔民的行李衣物,于是渔场连夜动员,捐衣捐物,并以最快的速度派机船送到抚远。

那位贾姓渔民因此也被上挂了阶级斗争的线,以破坏捕鲑鱼生产而判刑一年半。

渔汛结束,当捕鲑鱼人员全数平安归来时,那天几乎全台子里的人全都跑到江边相迎,人群里有的是身着军装的现役军人,有的是知青,更多的是台子里的老少爷们众乡亲。那是一种凯旋归来,面对家人,船上每个渔民的脸上都刻满了自豪与光荣。

从1961年到1976年,蜿蜒河渔场共赴乌苏里江捕鲑鱼十六年次,现已无人能准确的说出这些年来共捕多少尾大马哈鱼了,但是从渔民嘴中说出的信息来看,每年出船都达到了五十只以上,每个鱼汛期每条船捕鱼都将近在千尾左右,且每尾鱼年平均都在七斤以上。而在鱼最厚的一九七三年,最高的船捕捞大马哈竟达到了四千条,由此创造出了黑龙江畔“鱼王”房连海。由此可见,当时每年的大马哈鱼产量应该是在三十五万斤左右。

进入七十年代后期,大马哈鱼一年比一年少,在黑龙江里,汛期能捕到三五十条就算是多的了,而在松花江中,几乎是绝迹了。但一九八六年突然出现一个回潮,那年的鱼汛期,多年不见的大马哈突然多了起来,在三号网滩上,出现了一网最多捕到七十尾的纪录。但这样的情景只出现了两天。

爱华网

爱华网