图片来自网络文:格 格

随着童年记忆的远去,对故乡那个小山村最初的映像早已模糊,我失落和干涸的心需要一种唤起我乡愁的东西来填补。无意中听说柳城镇的西大杖子村的石窑子沟,还保留着传统村落的风格,于是好奇心驱使我随几位文友摄友在秋末冬初的一个晴好天气,走进石窑子沟村。

刚刚修建完成的宽畅笔直的滨河大路上的一座白栏杆桥,分隔出交通状况截然不同的两个世界。从桥南下道,一条坑洼不平的乡间砂石小路伸进大山深处,两侧少见些许耕地,间或有一片一片的树林,夹在两座无边的山间。行至不远处,便见山路边有些细小的水流渗出,愈来愈大,随后北山坡下突现一户人家,房子一看便知是近几年新建的,没有院墙。院内停放一辆摩托车,显然是主人的交通工具,在一临时搭建的简易的堆放苞米和晾晒大枣的架子旁,三两稚童在嬉戏玩耍,见有陌生人来,男女主人热情和我们搭讪。房前屋后皆青山,门前清泉汩汩,稚子乖巧可爱,真是令人羡慕的一户山里人家。主人告诉我们,父辈在沟里,他们是最近几年才搬到沟外的,还告诉我们轿车行至此便不能再往前,因前面水流大且流径分散,石头较多,没有成型的路。想要看石窑子沟村,需再步行半个多小时。

车停至热情的沟外人家院内,我们一行6人沿泉水逆流而上。但见水流时急时缓,水洼处有小鱼摇头摆尾,自由自在地闲游,枯枝败叶淤积在每个水湾处,一些浮出水面的石头长满了绿苔,两岸树木杂草茂盛,皆因有了这水的滋润。泉水时而在一水域流淌,时而又变成几个分支,便道于是因水势而定,行人时而踩石而过,时而跳跃到可行处,倒也增加了游玩的乐趣。然而更有趣的是沟外那户人家的6岁男童,竟一路追随我们进山,不声不响,当我们中任何一人回头看他,男童不管有无遮挡,亦蹲在地下佯装不动,于是故意逗他几次,总是如此这般,或直接蹲于地上,或藏匿于根本挡不住视线的树后、草丛中,可爱至极。就这样,男童尾随我们走了很长一段路,见扛一捆山柴的农人迎面走来,男孩儿喊着“爷爷”一头便扎进砍柴人怀里。听我们告诉小孙儿的趣事,农人笑得一脸灿烂,舔犊之情尽现,告知我们还有多远路程,便一手扶着肩上的柴禾,一手领着孙子向山下走去。未到石窑子沟村,我们就已收获了自然、童心、亲情带给我们的快乐和感动。

行走间,水流倏然不见。我们纷纷猜测着这水到底是来自山上还是地底。无水处,村庄乍现。远远的,石头垒的墙、陈年古旧的平房展现在眼前,石窑子沟村就这样与我们相遇在秋末冬初的丽日暖阳里。初见一堵堵石垒的围墙,恍如隔世的感觉。眼前依稀出现儿时温暖的秋日,我的姥领我摘她种在石头院墙根下的豆角,豆角秧被一根一根的树枝支起爬满了石头墙,姥挎着荆条编成的篮筐,翻过心形的豆角叶,将一串串豆角小心摘下放入篮筐里,石头墙在浓密的豆角叶间时隐时现,泥抹的墙头上长着很多草,一串串紫色的豆角花娇艳地开着,偶见长在低处的豆角,我便雀跃着替姥摘下,竟觉得自己做了一件惊天动地的大事,兴奋异常,在菜园的垄边手舞足蹈,惹来姥的几句慈祥地嗔骂。“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。”,这样的乡野旧事,离我已是那么遥远,眼前的石窑子沟村,竟勾起我经年的往事。

走进村,见一座一座陈旧老式的门楼,木做的大门和半截小矮木门,执着守着一幢幢老宅,门上依稀可见残留的褪色的春联和福字,十几户集中连片的旧式房屋,秫秸的房顶,木格棱的窗户,房檐下挂着一串串红辣椒,这不由我想起儿时的小山村,虽“人”字型青瓦的房屋与这里平房民居建筑风格不同,但其它并无二致,可见所谓传统的东西,其精髓都是一样的,它折射出的是一个民族一个国家、一个地域大同小异的文化风情。我们6人的慕名到访,惊动了石窑子沟村的村民。他们如迎接远方客人一样,热情招呼我们这些古村来客“到家里坐坐”。我们去的第一户人家,是有一位93岁高龄老人的人家,进得院门,可从石砌的斜坡和台阶两个路径进院,老人正坐在院中央用一把小锤子砸一块状食物喂食围在她身边的几只公鸡母鸡,一只小花猫温存地卧在老人的腿边,惬意而安详。见我们进去,老人麻利地站起身,一边拍打衣服上的谷皮,一边抱着小花猫邀请我们“屋里坐”,老人的女儿女婿端出一盘梨,让我们品尝。推辞间,老人已把梨塞到每个人的手中,让我们不忍拒绝。眼前的老人精神矍铄,一双三寸金莲支撑着挺拔的身材,眉目清秀慈善,笑脸上虽布满岁月的纹理,但丝毫不像年过九十的山村老妇,我们在惊叹老人的高寿和她年轻时该是多么标致美丽的女子时,特别瞩目她那双小脚,我甚至用我只穿34尺码的脚和老人脚对脚比量,可我自认为很小的脚仍大出老人许多,于是几个摄友长枪短炮对准老人的三寸金莲开始拍摄,我则抱着老人的肩膀与其合影,为了沾一点老人长寿的福气。

老人的女婿叫邢殿文,这是我在他家墙壁上的一张墨迹稍褪的1976年的奖状上得知的名字,是石窑子沟村民组的组长,热情而健谈,欣然领我们在村内转悠,当上了我们的义务导游。我们看了村里常年不会干枯的老井和古老的石碾。在我看来,老井和石碾,是一个村子最忠实孝顺的儿女,它们有别于动植物的生死荣枯,有别于房屋建筑时间的有限,更有别于村人的走进走出和生老病死,它们始终如一,固守着小村,碾轱辘追逐着岁月,井辘轳摇动着如水的日子,它们见证着小村的变迁、四季的往复和村人的聚散离合,不嫌村落的贫穷与清净,亦不慕村外的繁华与喧嚣,即使被弃之一隅,也依然宁静而从容。我长大的小村的石碾和老井如此,石窑子沟村的石碾和老井亦是如此。让我们这些早已忘记曾经的碾道何方、曾经的水井何处的人,对这石碾和老井充满了深深的敬意。

又去了两户人家。主人同样拿出最好的梨和大枣等自家的水果招待我们,临走还硬塞我们一兜儿细嫩的甜梨留着路上吃。我们如游子归家般,看到屋内曾经熟悉的老物件,坐在炕上和他们聊着记忆中的过往。驴棚里石杵的料槽,静静的柴垛、放置在门楼下的木扇车,磨得铮亮的木炕沿,60年代的穿衣镜,和我的姥摘豆角用的荆条挎篮......,都让人想起曾经那些老去的时光以及刻在这时光上的印记。印象最深的是一户人家厨房与住屋之间的墙上特意留下的一个“灯窝”,一个仅能放下一盏小煤油灯的地方。年少时我家的老屋是否有这个“灯窝”我已记不清楚,更无法考证,但少时在老家确实见过。灯窝里点灯,灯光可以透射到厨房,还能让屋里的亮光扩散放大。煤油灯曾陪伴过我整个童年和一段少年的时光。常常让我想起的是三九严寒天的夜晚,一盏油灯放在我的被窝旁边,我趴在温暖的被窝里看小人书,而我的姥就在油灯的另一边纺线。姥的手是那么灵巧,以至于有时我竟然放下小人书的诱惑,呆呆地看她纺线。只见姥右手摇动着纺车,左手握住棉条均匀的往外拉,不慌不忙,有条不紊,油灯在木格纸糊的窗上映出姥纺线的影子,由于屋内有微微凉风,灯捻上的火苗跳跃着,姥的身影也在纸窗间上下左右地晃动。如今,我如那盏油灯的光一样淡弱的记忆,已记不清姥是如何纺线,甚至模糊了姥的容颜,但那盏如豆的灯光却温暖和亮丽了我的童年少年,如姥为我早早焐好的被窝,那么温热舒适,让我终生难忘和念想。

两只猫在主人家一铺没有叠起的褥子上打闹,一只大公鸡在院外的窗台上旁若无人地站着,几只羊在村前石垒的梯田下吃草,女人在石墙围着的菜园打理,一切都是那么自然和谐,田园风光,山里人家,时光在这里如此静好如初。而在院里,在梯田上,在墙边,有几株枣树和梨树,在秋末冬初时节,早已落光了叶子,却留下一树一树的红枣和黄梨,成为一道道奇特的风景。村人说这都因无人采摘而致,如果你们想吃,尽管自己去摘。虽然在热情好客的几户村里人家吃了梨和枣,但见到无叶有果的一树枣子和梨子,还是第一次。枣是树熟儿,梨是自然变黄,那会是多么好吃的梨和枣啊!没容多想,个头高的早就摘梨和枣入口,而如我个头矮的就需跳起才能吃到,但这份唯童年时才有的乐趣何尝不是意外的收获呢。

有这样一个地方,本是和它初次相遇,却让你感到它就是你出生和长大的故乡,让你对它念念不忘,这就是石窑子沟村。去石窑子沟村,寻找的绝不是浪漫唯美的诗情与画意,而是传统古朴的民俗风情。在这里,你会感到自己不是一个游客和过客,而是嫁出的女儿和在外打拚的游子回到了熟悉的家,让你时时沉浸在亲人和父老乡亲给予的温暖的问候中。这里的山山水水、花草树木,这里的土房石墙、鸡狗猫羊,眼前一切的一切,如装帧在岁月深处的老黑白相片,勾起人无尽的乡愁,使人产生深深的怀旧情结。当我们早已淡忘了自己故乡的模样,当我们的故乡再也没有了从前的影子,当城市的繁华与喧闹铜臭了心灵的纯净,石窑子沟村清澈的泉水会洗亮你的双眼;悠长的石墙、古老的石碾石井在沉默中守望着你回家的方向;那质朴的乡音、淳朴的民风却又让你找回遗失的美好......

石窑子沟村,一幅悬挂在历史和时光深处的古画,让我们知道,尽管时光老去,世事变迁,但总有那样一座房、一堵墙、一眼井在那静静留守。

它是我们苦苦找寻的故乡。心灵的故乡。

(去过石窑沟村不到一月,欣闻该村当选传统村落。可喜可贺。)

行走在老旧的时光里

清韵摄影:田润丰

岁月的印记摄影:田润丰

跟 踪

村里103岁老人喝的就是这眼老井的水

诱人的金黄

醉人的红

落入时光的海

岁月静好摄影:田润丰

故园摄影:田润丰

镜里时光

守望摄影:田润丰

似曾相识摄影:田润丰

亲昵

嬉

一篮乡愁

石头堆砌的光阴

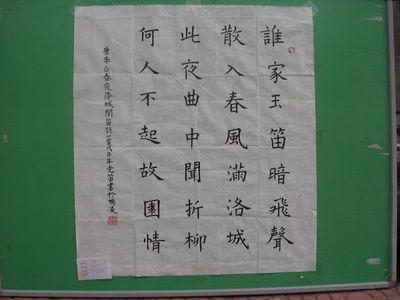

何人不起故园情

爱华网

爱华网