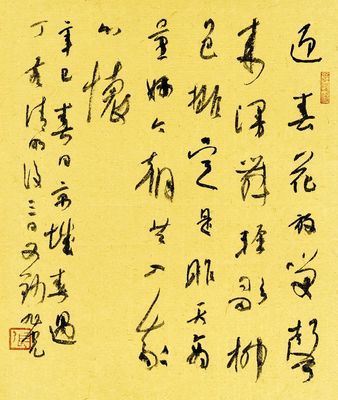

数夜来临王字《圣教》,昨又于网上观张旭光先生墨迹。其以古朴之笔作烂漫之形,如老僧舞剑,又似古木着花。洒落松弛,妙不可言。与公作同时人,颇引为幸事。论书亦平淡真切。一纸云:

癸未之夏,防非典而斋居,两月不得出。因临集王圣教,不知白天与黑夜,通临三十遍有余,忽得一悟,即“到位”二字。所谓到位者,乃结体合于标准也。以行书为例,熟临王圣教百遍,自可知也,自可胸中有竹矣。唐初之虞世南、褚遂良、颜真卿,皆可为范。真卿以下,虽各有态,终不可规模也。甲申之夏,张旭光又记。

勇按:“到位”、“合于标准”云云,遣词似极庸陋。然观其用笔造字,出入右军、鲁公之间,合于矩度,又神化无迹。是知此语乃大有深意,然若非与君共饮,冷暖难知也。

又一纸:

李邕书自右军出,得益集王圣教序。李后主虽有“北海得右军之气,而失其体格”之评,然其线条之圆劲,体势之开阔,已合盛唐气象也。”

勇按:李后主说至当。盖北海气力,偏在运形,无不表露于外,使人人触目得见,且能圆而不能方;右军气力,则多揠于内,初观似了不经意,而深玩其笔趣,乃知气骨峥嵘。盛唐虽气象英发,而终不如东晋之多深味堪玩,二代风流,有别如此。张公之评亦不误,因着眼于唐人是也。

又一纸:

此碑笔画完整,且多独立,若较之云麾将军,线条更朴厚,体势更开张。真力弥漫,不可遏也。夫书,求雅则伤其势,追势则少文,自古亦然。

勇按:张公此条未知是跋《麓山》抑或《法华》。所论“势”“文”,是解人语。而观张公之书,古拙且多文,势在其中矣,堪称难得。

又一纸:

邕少好文,重礼尚法度。因能熔势与雅于一炉,臻于妙境。宋之苏东坡、米南宫,元之赵子昂,[明之]董华亭,无不出入其间。谓之千年(?)景仰,当不为过也。

又一纸:

观战士打靶,百发百中,个个神枪手。何故?将军对曰:子弹堆之矣。写字亦然也。此又孙老伯语也。旭光十年前听来,今追记如右。

勇按:作字需经一“熟”之阶段,此习书者皆能道。盖不熟则无以得自由,无以移神思于巧妙也。熟而能生,以生祛俗,此又最难也,非豪杰之士不能到也。勇尝有一譬:瓜果草芥之熟,则烂;松柏榛桂之熟,则老。了不同也。

今晨又于网上读徐海先生授课语录,颇有堪玩味者,录此以自勉。

结体和用笔哪个更重要?在临摹的过程中,结构是第一性的,用笔是第二性的。康有为在《广艺舟双楫》中说道:“古人论书,以势为先。中郎曰九势,卫恒曰书势,羲之曰笔势。盖书形学业,有形则有势。兵家重形势,拳法重朴势,义固相同。得势便已操胜券。”体势的变化,最终导致了点画发生变化,线条也发生了变化。用笔千变万化,用笔要想成为一种合理的存在,必须有一种结构来组织。没有不好的用笔,只有不好的结构。

勇按:古来皆以用笔第一,康、徐之说虽为大胆,亦极中理。然所谓“没有不好的用笔,只有不好的结构。”此话大可以翻过来说也。盖境界一到,自能化朽为奇,转不好而为好。故横说纵说,头头是道;条条大路,并望罗马。窃以为古人之所以首重用笔,盖笔画规矩,易于掌握;形体构造,难自悟入。且焉知“结构第一”,不使轻薄者误入魔道?又,《九势》《书势》《笔势》之“势”,乃为文体之称,古已有说。康氏之论,意在借尸还魂是也。

怎样评价各种点画、线条?应以谁能用线条把结构(字形)组织生效为标准。

勇按:此说最精。可使自桧而下者,不与其事也。

在本质上,写字应该注意什么?应注意字的笔画关系,即:长短、方向、比例、角度、节奏、疏密等等。

勇按:此话最宜说与童子听,否则我国文字造型之妙,皆不为大众所了解,而成为极少数专业人士之“掌故”,此最堪悲者。

所谓书法的能力,有两个:一是处理结构的能力(形的意象);二是用笔能力(线条的意象)。要带着这种意识去临帖:极大地采集原碑帖中的信息,把每一个字的信息点都找出来。打个比方,临帖,相当于挣钱,创作相当于花钱。只有“挣”的多了,“花”的时候才能从容不迫、随心所欲。

勇按:勤临、深临、广临之说,习书者尽知。而徐氏此譬,最为近切。

书法家应该具有两种能力,汉字结体能力和操纵毛笔的能力。要做到:能大能小:能写榜书也能写蝇头小楷。能快能慢:能写快的行草,也能写慢的篆隶、楷书。

勇按:今之学院派训练,多有步古人之上者;众体兼能,即其一也。

临帖要点是:要练就用有意味的线条组织完成高效的艺术化字形的能力,而不是简单地背字。

勇按:此语最宜说与社会上不计其数之“书法班”教师听也。

爱华网

爱华网