民国初年政党政治失败的启示

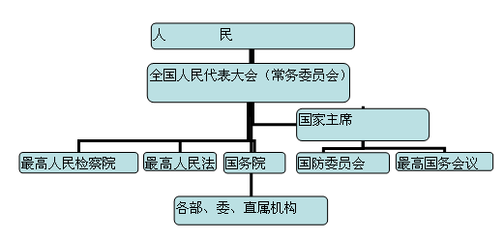

摘要:自甲午中日战争后,传统中国的变革进入制度层面,更随着西学东渐的深入和清末的长期孕育,使得辛亥革命后,政党政治成为民国初年政治生活的核心。然而,袁氏窃国,当时热火朝天、选举运动几乎席卷整个民国的政党政治只是昙花一现。以“政党政治”来实现共和的的路径失败了,而我们却无法将民国初年帝制的回归完全归罪于政党政治,变革路径的选择与实施乃至评估还必须考虑当时的历史环境和具体政治现实。政党竞争式政治的失败并不代表集权政党政治的必然成功,也不能说明另一种其他制度变革路径更加可靠,历史充满了不可预测性。近代中国的制度变迁面临的环境不同于任何一个国家,事实上,任何国家的政治变革面临的环境都有其独特性,我们无须夸大这种独特性,因为政治毕竟是人在从事,而人性永远不会改变。借鉴人类政治制度文明已有的成果,结合本土的政治现实,采取灵活多变的变革策略,这是民初政党政治失败给予国家变革的启示,也是一切国家变革的必由选择。

关键词:政党政治;中国的华盛顿;人性;以党治国;三民主义

武昌城一声炮响,革命派纷纷揭竿而起,继而,腐朽不堪的清王朝轰然倒塌,这是人们习惯的关于辛亥革命的表述。事实上,满洲皇族从中国政治舞台上被赶下去是革命派、立宪派和北洋军阀三种势力共同的运作所致。此后,近于中华民国的初期,约七八年内,也便是这三大派势力的活动时期。[1]而其中,北洋军阀和革命派皆有军队力量为依靠,彼此主张鲜明对立,而立宪派则倾向于左右逢源。

军费拮据、组织涣散、良莠不齐的革命军难以击溃训练有素的北洋军阀,再加上立宪派和一般国民对北洋军阀的普遍偏袒,基于政治现实的考虑,革命派选择与北洋军阀相妥协即“孙袁易位”以换取民国的到来。战争必将付出巨大的代价,不仅仅是革命军的流血,损害的更是整个国家的元气,尽管中山先生“易位”的后果是严重的,但无人能预料历史的发展,这是基于现实的考量不能不做出的选择。我们没有理由带着情感或用革命必胜、胜则全胜的思维去指责孙中山,相反应对能审时度势的孙中山在“让位”事件中所表现出的政治智慧做出肯定。[2]

进入20世纪,随着留日学生人数的急増以及知识界广泛宣传西方民主思想,中国人的政党意识明显增强。17世纪,政党最早出现于英国,18世纪末19世纪初,英国的党派政治已趋向成熟,到20世纪前后,政党政治在欧美各国已非常流行。受欧美政党政治现实的影响,既然要建立共和国,实行政党政治天然就具有合法性,国内知识界赞成政党政治的也为大多数。如孙中山认为:“一个国家的政治进步与否,主要取决于有无政党,若无政党政治,必逾形退步,将至江河日下之势,流弊所及,恐不能保守共和制度,将渐变为专制”。[3]而立宪派领袖梁启超更认为现代政治就是政党政治:以政党抵抗暴政,则暴政绝迹而不幸;以政党代表民情,则民情无微而弗达。“故文明之国,但闻有无国之党,不闻有无党之国。”[4]

政治力量和价值目的的多元以及欧美政党政治文化的影响,使得政党政治在民国初年得以实施,而缺乏强力的保证又注定其只是昙花一现。

一、政党政治的实践与失败

民国肇起,由于无组党限制,一时政党及政治团体雨后春笋般冒出,各界竞相成立党派,有从革命党中分化出去的,有原立宪党人们组织的,也有直接为北洋军阀所御用而成立的。民初各政党虽然林林总总、分分合合,但基本上可以分为两大派别,一是以孙中山、宋教仁为首的同盟会、国民党系统的激进派政党,其成员多为清末革命派,他们强调民权,反对专制,以实现“共和”为最高理想。另一派是以梁启超、汤化龙、黎元洪为首的进步党系统的保守派政党,成员以原立宪派为主,他们虽然与革命派有过一定程度的合作,也拥护民主共和制度,但他们与旧官僚关系较深,基于现实利益的考虑,民国初年,他们常与北洋军阀站在一条战线上。因此,民国初年的政党政治内容可大体上可概括为国民党与依附于袁世凯的进步党的斗争。[5]

民初政党政治大致经历了北京新参议院建立、1913年4月新国会正式建立两个时期,至11月4日袁世凯下令取消国会中的国民党议员的议员资格,国会因不足法定人数不能开议而陷于瘫痪,民国初年轰轰烈烈的政党政治随之破产。

第一个阶段:北京临时参议院时期。

袁世凯执政后,同盟会不再是执政者,参议院内初步呈现为多党组成。1912年4月上旬,南京临时参议院迁至北京,5月1日完成了新旧议院的交替,共选出118名参议员,他们基本上都是由各省都督所派遣的。此时,在临时参议院内同盟会与共和党各站40个席位,作为第三大党的统一共和党拥有20个席位。为应对急速变化的政党生态,在宋教仁的力促下,8月25日,同盟会与一系列的小党合并改组成国民党。到九月份,《国会选举法》及议员名额分配方案公布后,在全国各地组织竞选活动成了一直到到新国会召开前各党的主要任务。

借助辛亥革命的光环,以及宋教仁的精密筹划,竞选中的国民党所向披靡,而其他政党则没有一个能与国民党比肩。据李剑农统计,国民党在两院中共获得392席,较共和、统一、民主三党的总和还多169人。[6]

第二个阶段:新国会运行时期。

1913年4月8日,新一届国会开幕,第一个全国民选制宪机关自此成立,原来的临时参议院宣告解散。总体来看,选举的结果在一定程度上反映了民意,尽管存在一些贿选之类的非法竞选方式,但主流毕竟是好的。两院议员多为社会知名人士,接受过新式教育的人占大多数,其中,有170人曾担任过清末咨议局的议员,150人出身政府官吏,教育界的代表106人。

国会成立不久,党争即开始。国会内以国民党为一派,以进步党(进步党成立之前为民主、共和、统一三党)为一派,围绕着宋教仁案、大借款案、宪法起草案等问题,展开了激烈的党争,议会议员们慷慨激昂、据理力争,国会热闹程度丝毫不亚于欧美各国议会。

然而,国会本是一个人们在一起协商讨论以制定尽可能合理、合乎民意政策的地方,而新国会在其运行时往往身不由己、被人控制,并不断地经受磨难一直到其陷于瘫痪。为了使自己的权力不受限制、尽量扩大,袁世凯使出了一系列的卑鄙手段。首先,他指使共和党、民主党、统一党合并成进步党以对抗国民党。又在袁世凯的高压下,国民党被分化出五个政团。接下来,又强求议员于定宪法之前定总统。到11月4日,国民党议员的议员资格被取消,民国初年的政党政治在袁世凯的玩弄中彻底破产了。

二、政党政治失败的原因

民国初年政党政治在中国的流行,一定程度上反映了国内知识界对于欧美政治文化的认知水平。他们企图用西方已经较为成熟的政治制度来改造中国的传统体制,用政党政治、议会制度等西方民主国家惯用的政治制度模式来解决中国面临的复杂而多样的问题。先进制度设施的引进没有错,因为政党政治、议会制度等都是当时人类政治文明的精华并在欧美不少国家广泛实施。问题出在哪里?国民素质以及一般国民对袁氏的偏袒、原立宪派人士为主的政党沦为袁氏帮凶等自然是起到了摧毁政党政治的作用,但绝不是决定性因素。国民被袁世凯逼退凊帝以及作为晚清改革派领导人物之一的形象暂时迷惑,但当看到袁氏刺杀宋教仁乃至称帝,民众自然就会将其抛弃;以梁启超、汤化龙为首的原立宪派成员为主的政党虽在一定程度上沦为袁氏的帮凶,但他们也并非毫无政治信条,在民主、共和、宪政等方面存在与国民党最低限度的共识,只不过他们信奉“国家主义”多一些罢了,况且即使他们联合组成进步党还是难以撼动国民党在国会中的主流地位。

如若国民党拥有足以消灭北洋军阀的军事力量,那么一切问题就都不再是问题,无论国民多么愚昧、封建传统多么根深蒂固,唯有基于强力进行变革才会有保证。

而问题关键在于历史容不得假设,我们必须关注政治现实。当媒体、一些知识分子纷纷称赞袁氏是“中国的华盛顿”时,他们忘记了华盛顿从未渴望过权力,而袁世凯终其一生都是为了获得尽可能大的权力。1912年,掌权的袁世凯52岁,他虽出生于一个儒生—官吏的世家,却在两次科举失败后投身行伍。在晚清最后十几年,袁世凯一直以一个新派人物的面目出现,练新军、倡导新式教育、主张建立君主立宪制。在1909年被载沣革职回家后,他的声望不降反增,到1912年,借助于以往倡导改革的资历以及新官僚的形象,袁氏任总统获得了当时舆论界大多数人的认可。然而,从袁氏以往的政治经历中可以看出,他主张的一直都是君主立宪制,“他知道怎样使旧制度运转,但他的长处反过来又成了他的弱点——他对新制度一无所知”。[7]总的来说,袁世凯是是一位典型的新旧思想兼备的人物,他颇晓通洋务并主张废除科举制而倡新式教育,然而,要是认为袁氏懂得新式教育的真谛是让人拥有独立自由之人格,懂得民主、宪政这些大道理,那就完全错了。在晚清后十年,袁氏以改革派的面目出现,而改革的结果是:清政府逐渐失去了最高权力,并被北洋军阀所控制。袁氏的改革思想并没有超出李鸿章等洋务派多少,他希望建立的也只是一个富强的国家,“其潜在的封建意识、皇权思想在他坐上临时大总统宝座后就开始显露;而显现的所谓革新思想则成为他通向权力巅峰的假面具,一旦登上权力的塔尖,即撕去面纱,尽显本来面貌,置现代民主政治的基本原则于不顾,肆意践踏根底未固的民主共和制”。[8]

民国初建,中央积弱不振,财政收入落入地方督抚手中,改革困难重重,和任何一个初建的国家一样,这时的民国需要一个强有力的政府以实现“共和”,但这个强有力的政府并不指向君主专制。袁氏上台后一直在追求的就是这样一个强有力的集权式中央政府,而这在本质上与孙中山、宋教仁所主张的一党组阁以实现政令畅通有极大的共通之处。集权无可厚非,即使现代国家也存在行政权不断扩张的趋势,而袁氏解散国会,做独裁的大总统甚至称帝,这就完全背离了民主共和精神,也背离了其在晚清一直倡导的的君主立宪制下的“虚君”原则。在称帝的这场闹剧中,更有美国政治协会会长古德诺先生来为“帝制”辩护,筹安会成员们更以其为专制依据进行大肆宣传。1913年8月3日,古德诺在北京《亚细亚日报》发表论了著名的《共和与君主论》,理论联系实际,论证中国暂不适合建立共和制。[9]固然如古德诺所认为的,中国国民素质低下,教育不够普及,封建传统根深蒂固,不具备实行先进制度所需的条件,而古德诺却又忽略了另一点:中国同样不具备再恢复君主专制制度的条件。从“二次革命”、“护国运动”到袁世凯结束83天的帝制并随后抑郁而亡,再到“张勋复辟”,帝制一起,立刻招致举国讨伐,这就使得后来的北洋军阀,无论段祺瑞还是曹锟皆要召开国会,以一定的民意来作为自己统治的合法性基础,尽管他们都是在假借民意。

究其实际来讲,古德诺所得出的结论,“和梁启超、孙中山的结论是一样的,就是中国人民需要一个训政时期来建立一种公民的意识、一种公共责任心”,而古德诺的结论却未必正确,君主专制在当时的中国已是冒天下之大不韪之事,至于袁世凯,用费正清语,是极其缺乏创造性的想象力。[10]至少当时的美国公使馆认为他“目光短浅……他除了旧政权的极端主义外,有关政府的事什么也不懂”。他的目标是建立一个中央集权的官僚国家,就像20世纪初的满清政府的目标一样。他恢复了对孔子的祭祀和其他古老过时的习俗同时以恐怖手段扼杀新政、解散国会、查禁报纸杂志……[11]

至此,民国初年政党政治失败的主要原因已经显而易见:拥有绝对强力的袁世凯或者说北洋军阀不愿实施政党政治、议会制度等以限制自己的权力,共和的大业寄托于没有共和理想的人的身上注定是要失败的。

三、民国初年政党政治失败的启示

基于对人性的悲观预期,美国立宪者选择了以三权分立的方式来组建政府,同盟会选择以责任内阁制来建立袁世凯政府;基于对人性的乐观预期,布尔什维克组织形式的政党以及政府皆大权统于党的最高领袖,南京临时政府则选择了总统制以赋予孙文较大的行政权。事实证明,以悲观人性为基础构建的政府相较于后者往往更有益于保障人权,而由于缺乏强力,往往会遇挫。而基于乐观人性预期以及政治现实需要所构建的集权政制在特殊情况下(诸如战争时期、百废待兴的建设时期、有德者掌权)往往发挥出巨大的效力,而其却存在严重的“路径依赖”问题,掌权者不愿主动放弃权力,并倾向于独夫式统治,甚至时常会造成严重的人道主义灾难。

民初的政党政治的失败既是生硬移植欧美政治制度的失败,也是对人性过于乐观预期的失败。袁世凯不会因“中国的华盛顿”这一虚名而放弃自己的权力,而革命党人显然高估了袁世凯为首的北洋军阀的政治品质,诸如黄兴在辛亥革命后即有功成退隐之意,再如孙中山在“孙袁易位”后,就立即忙着去督修铁路,认为这是最为要紧之事,而放松了党治,更在袁氏死后,便下令停止了中华革命党的一切活动,解散党人,继续以在野之身倡导民生主义。

“在那些传统政治制度或崩溃或软弱或根本不存在的政体中……强大的政党组织是唯一能最终排除腐化型的或普力夺型的或群众型的社会动乱的选择。”[12]这显然是一种基于政治现实和乐观人性预期所得出的一个结论,而亨廷顿似乎并没有关注这一问题:集权式的政党往往造成极权主义的灾难。一战后的魏玛共和国政制软弱,而强大的纳粹党在掌权后却制造了第二次世界大战;俄国沙皇专制统治腐朽,而掌权的布尔什维克政党进入斯大林时代后即发生“大清洗”这样的灾难,并在二战后逐渐衰朽……

中华民国同样也面临这样的艰难选择:选择集权政制还是分权政制亦或是中间路线。伟大的革命先行者孙中山在多年的实践中摸索出了答案:以党治国并遵从军政、训政、宪政的步骤来实现三民主义。以党治国就是以苏俄为师,在基层组织、政党制度、群众基础、军队建设等多方面进行了突破性的全面改组,建立布尔什维克式组织形式的政党,这开启了中国的党治时代。而这又不是绝对的党治,要依照建国步骤逐渐实现宪政以及三民主义,一党专政只是实现宪政的一个手段并具有阶段性。孙中山创造性的将苏俄的政党组织形式与三民主义相结合,既保证了军政、训政时期对强力的需要,也避免了在完成训政后一党独裁专政的问题,可以说,经过多年的不懈探索,孙文终于找到了解决中国问题的正确路径。

在特定的革命阶段需要强有力的政党组织,而人毕竟不是天使,又必须设置制度以制约最高掌权者。就这一方面来讲,民初的政党政治其实没有错,责任内阁制与国民党国会中一枝独秀将制约总统的专断,甚至使其沦为仪式性角色,而问题是,袁世凯始终拥有最高军事权,在这一方面,已有的制度无法对其进行制约。而孙文的以党治国和三民主义则完全不一样,军政、训政时期党魁拥有最高权力,而《建国方略》、《建国大纲》、《三民主义》以及全体党员的“三民主义”精神必将促成执政党在下一步的权力交接,进入宪政时期,宪法至上,执政党则将成为议会中的政党之一,众党竞争,党魁也就不再拥有国家的最高权力。

借鉴欧美的政党政治、议会制度是移植,同样,借鉴苏俄的政党组织形式也是移植,而将源自欧美政治文化的“三民主义”与源自苏俄的“以党治国”创造性结合则是尊重中国现实国情下有效的变革策略。民国初年政党政治和议会制度的失败并非是说明了其本身的非可行性,而是告诉我们,一项制度不可生硬的移植,而是要创造性的转化。而之后的改组后的国民党兵不血刃彻底推翻北洋军阀的统治则是对民国初年究竟应该如何进行变革的最好回答。借鉴人类已有的政治文明成果,不独尊某一狭隘的主义,不单纯的依附于单一的变革路径,而是结合本国政治现实,不断地试错,采用灵活多变、切实有效的变革策略,这是民国初年政党政治失败对今日的启示。

参考文献

[1]李剑农:《中国近百年政治史》,复旦大学出版社2002年版,第320页。

[2][4][8][9]闾小波:《中国近代政治发展史》,高等教育出版社2003年版,第138、143、159、162页。

[3]孙中山:《孙中山选集》上,第84页。

[5]杨绪盟:《移植与异化——民国初年中国政党政治研究》,人民出版社205年版,第166—168页。

[6]李剑农:《戊戌后三十年中国政治史》,第169页。

[7][10][11]费正清:《伟大的中国革命》,世界知识出版社1999年版,第204、210、209页。

[12]亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,上海人民出版社2008年版,第69页。

爱华网

爱华网