从数学的角度看,这话有一定的真实性。

因为在祝家庄偷鸡,惹出了一场大戏----三打祝家庄。

实际上,在这世界哪有什么神偷啊。

他只偷了一次,而且得手了,偷窃生涯的唯一收获是一条裤子。

时迁把裤兜里的现金拿走以后,就把裤子扔了。

他没想到夹层里还有几张具名的巨额银票,更没想到捡到裤子的人会把它交公。

涉案的县尉大人被折腾得不轻,抛出几个心腹手下才避免了被双龟的厄运。

然后他就开始放话,要动员黑道白道,一起弄死那个不长眼的小偷。

时迁逃出大名府的经历就是这样的。

三打祝家庄

1.

接到家里来信的那天,祝龙一早就心神不宁。

明明累得像散了架一样,晚上却辗转反侧,死活无法入睡,好象是对自己的命运有了预感。

祝虎后来对人说,哥哥这人从来不信命,除了发工钱的前夜。

那种时候,他总会像丢了魂似的在凌晨把自己叫醒,没头没脑地问一句:你说咱们今年是不是注定拿不到工钱了?

每次听到这句话,祝虎就觉得他有精神失常的征兆,因此总会安慰两句,那天也不例外。

“哥,往年也就罢了,今年的工钱还有什么可担心的?”祝虎睡眼惺忪地说,“老板都跑了半年了,睡会儿吧……”

就是在这时,一个同乡急匆匆走进来,手里拿着一封家乡寄来的信。

上面只有一句话:村里要被强拆,速回!

祝家庄的人说,祝老爹祝朝奉是个有福气的人。

生了三个儿子,一个都没夭折。

大儿子和二儿子是村里罕见的强壮后生,进城打工,收入不菲。

这样一来,小儿子祝彪得以专心读书,考上了官学,现在在登州吃皇粮。

但是如果你问问祝太公就会知道,其实也没有那么幸运。

祝龙和祝虎来北京(大名府)打工好多年了,收入一直不太稳定。

开始几年还成,但是越往后赚得越少。

刚来城里的时候,兄弟俩年轻力壮,雇主抢着要。

但是近两年祝龙伤到了腰,祝虎得了关节炎,不管是建筑工地还是码头,他们都干不动了,只好跟年轻人去抢工场里的活计。

那里的工作虽说轻松,但是钱少,更要命的是老板往往不地道。

平时你找他请病假事假,他张嘴就训:“你哪来这么多借口?!”

但是到了年底你找他要工钱,他借口比谁都多。

要么是“效益不好”,要么是“欠款没收回来”,要么是“工场面临倒闭”,要么是“小姨子带着钱跑了”……

只有今年丫什么借口都没找。

因为工场倒闭,丫跟小姨子一起带着钱跑了。

祝龙和祝虎正领导工人在工场门口静坐讨薪。

正因为如此,他们俩刚接到父亲的信,一度很高兴。

一开始,祝龙只看到了“拆”字,顿时以为自己多年的梦想实现了:卖地暴富的好事终于轮到了祝家庄。

祝虎听他这么说,也兴奋得一个鲤鱼打挺跳起来。

然而把信又读了一遍,祝龙才看清信里说的是“强拆”。

他们的心情可能跟我当年玩暗黑有点相像:面对冰火全免疫的BOSS,突然看到聊天室里有个自称“我是无限电的”土豪求组,欣喜若狂,加进来才发现是隔壁无线电的屌丝,不由得大失所望。

不同的是除了失望,祝龙还满脸为难。

“咱们要是一走,不知道工友们会怎么看咱们……”

当时的形势是这样的。

大家都知道姓黄的的确是跑了,但是大家更知道,他最终还要回来。

据知情人,也就是他老婆讲,这厮多少年来都是欠了工钱就跑路,等工人走了就回来拉机器,然后换个地方重新开厂。

他曾靠这招东山再起起码三次。

这回大家把工场堵了六个月,估计他就快回来了。

“该不会是姓黄的写的假信,骗咱们吧……”祝虎拿着信翻来覆去地看,不顾自己不识字,一心想找出什么破绽。

“这样吧,”祝龙说,“你先回去看看,家里到底怎么了?”

2.

祝家庄在今天的阳谷县,古时候也叫祝口村 ,是个有近千户人家的大村子。

当然再大也比不上老三祝彪未来丈人的村子——扈家庄的规模顶他们好几倍,光是青壮就有几千人。

因此当年变法的时候,祝家庄被划到了扈家庄的大都保里。

作为祝家的族长,祝太公对这种安排并无异议。

因为他跟保正扈太公自幼交好,关系非比寻常。

前几年老扈老伴过世,儿子又没成亲,家里没有女人能照顾孩子,祝朝奉自告奋勇让自己小儿子跟他家幼女扈三娘结了娃娃亲,接到家里抚养,当成亲生闺女看待。

按理说,这么大的村子,这么多的乡亲,应该不会出事才对。

但是在城里久了,两兄弟却不敢这么肯定。

由于常年在城里做工,祝虎听说过的各种奇闻异事可谓不少。

分门别类地整理一下的话,光是官府征地的故事他肚子里装了起码一百多个。

但是祝虎从来只拿这些当故事。

首先,他听过的农村人因为征地暴富的事情更多一些。

其次,他认为这些故事里的某些太过离奇,必定经过夸张。

然而这次回乡他才意识到自己的浅薄。

村里到处是土地荒芜,墙倒屋塌,走半天也看不到个活人,好像是一座鬼城。

回家一问:庄稼呢?

被拆移 的人毒死了。

牲口呢?

被拆移的人牵走了。

我爹呢?

被几个不明身份的人打伤,床上躺着呢。

其他乡亲呢?

怕了,搬走了。

你为什么不走?

我往哪里走啊?

答话的人是栾廷玉。

他是个退役军人,外来户。

当年大宋在西北大败,数十万边民失去了家园,被朝廷安置到内地。

栾廷玉全家遇难,跟一群人来到了祝家庄当佃户,算起来已经有十几年了。

祝虎知道,这批人是无论如何也不可能妥协的。

他们的户籍落在村里,去别处落不了户。

更糟的是他们没有地,要是同意搬迁,手里那点钱连个茅屋都买不起。

“还有王法吗?快报官啊!”看到头上缠着绷带的父亲,祝虎火了。

“你以为我们没报过吗?根本不管。我们挨打,被拆,从来没有来管过……”

陪在床边的扈太公愤愤地说。

他站在了老朋友一边,令祝家人很感动。

要知道,作为保正,只要他立场坚定,让祝太公搬了家,不但能多一笔政绩,还能发一笔大财。

不过有些东西大家理所当然地觉得好,当事人未必这么看。

比如说,假如windows在60年代被发明,会不会被引进中国?

我觉得不会。

虽然用这东西弘扬某某思想效率比大字报高得多,但是一个让亿万用户天天高呼“我操蓝萍”的系统,主席是不会容忍的。

同理,扈太公对拆移这事意见颇大:

李应你在别处征地,都是全保都征,凭什么轮到我们保,只征祝家庄?祝家庄才多少地?

别的保正都发了大财,凭什么到了我这里算下来顶多拿十贯不到的提成?

“要不,跟他们再谈谈?”

祝虎冷静了一些。

他明白,事情到了这一步,征地的人背后铁定是官府。

在城里多年,他深知衙门的人多得杀不完。

“谈什么谈?还有什么好谈的?一亩地才给五百文!咱们祖传的地,加上这大院子,才折合五百贯,两套房!我有你们三个儿子,你叫我怎么分?!”祝太公提起这事就气得直咳嗽。

“五百文?!”祝虎忍不住叫起来,“现在地价起码一亩两贯,人家别的村子拆移,都发了!怎么轮到咱们,就成了这么个情况了呢?这是明抢啊!”

说实话村里要征地这事已经传了好几年了,大家都在热烈期盼。

就连祝虎在外打工的时候也经常跟人说:兄弟再干几年,等到拆移就回家养老去了。

没想到盼了多年,盼来这么一个报价。

他就像那些受古狗的激励毅然走上编程道路最后成了程序狗的人一样,失去了理智,变成了科普鹰派。

“把老大老三叫回来!跟他们拼了!”

不过牢骚归牢骚,作为老干部,扈太公大方向还是把握得很牢的。

对于祝虎和栾廷玉提出的大逆不道的建议,他就明确表示不同意。

原因很简单,这事闹大了,上面第一个就要追究他。

“你们想干什么?我告诉你,可不能跟衙门作对!我听说有人因为这种事跟官府对着干,最后被抓走,灌屎灌尿,最后一分钱没拿到! 再说了,打?怎么打?咱们庄稼汉,有刀吗?有箭吗?”

“这些可以造,可以买……”

“买了谁会使?那又不是锄头……”

“我去找人……”

“又是你那些战友吧?都多少年没消息了!”

“我去雇人,不信没人愿意干!”

3.

杨雄第一次听到祝家庄的时候,是在一个阴冷的黄昏。

当时他在某荒山脚下的密林里,拼了命地打着火石,咔咔声惊起飞鸦无数。

不多时,一团幽幽的火苗窜起,立刻有六只手像保护初生婴儿一样把它围住,唯恐有风吹进来。

等到火越烧越旺,杨雄终于松了一口气,从怀里掏出那个宝贵的半生窝头,串在树枝上烤了起来。

“杨哥,多谢你了!”

旁边分到一块热窝头的瘦子不由分手把它塞进嘴里,忍着烫向他道谢。

“你客气啥,出门在外,碰见了就是缘分。”杨雄淡淡地说。

“哎呀这鬼天气,这白毛风,石秀哥,杨雄哥,要不是你们,我可能就饿死了。兄弟说句话你们别笑,将来要是发达了,我时迁要是不报答你们,就是他们乌龟养的!”

时迁慷慨激昂的话没有引起相应的回应。

啪啪啪。

身边沉默的年轻人打了三个响指,冷笑着说:“这天你就受不了了?这跟我当年受的罪差哪儿去了……”

石秀这个人有个特点,就是爱攀比。

不过他不是爱比阔,而是爱比惨。

认识他这么久,杨雄知道他接下来要说什么。

无非是当年从书院毕业,身上就一百文钱,全部家当就一个藤条箱子,白天面试,晚上到处找同窗熟人借宿,找活干找了足足八个月……

这种话谁也不爱听,不光是因为他说的次数太多了。

你要是个富豪,那你忆苦思甜大家当然爱听。

因为穷逼们会觉得:这种苦你受过,我现在也受着。你日后发达了,所以我以后说不定也能发达。

听完了浑身都是劲,脑子里想的全是成功,因此叫成功学。

但是同样的话语换个人说出来,比如“我历尽千辛万苦,终于成了一个叫花子”,听众就会越对比越心凉,听完了脑子里想的全是成仁。

于是杨雄赶紧打断了石秀的话头。

“都是城里住下水道的邻居,如今下水道不让住了,一起互相帮着活下去呗。咱们得上路了,天太冷,不能露宿。”

时迁马上跟着站了起来,说:“这块我以前来过!山下边有个破庙。”

杨雄若干年后曾经无数次自问,假如那天自己不提那个建议,命运会不会有什么不同。要知道,时迁嘴里那个很近的破庙实际上有十里之遥,半路上他好几次想改变主意,号召大家找个山洞凑合一晚上算了。

当然如果那样的话,他很可能会真的冻死。

但是每次回想,杨雄都会加上一句,历史不能假设。

实际上,改变他们命运的人出现得如此之巧,让人不得不怀疑,其实每个人的命早有天定。

那天他们找到破庙的时候,天已经快全黑了。

三个人走得精疲力尽,但是情绪高涨,因为这个破庙看起来还是不错的。

墙没有倒,屋顶也没有全塌,甚至门窗也都还在。

但是杨雄马上发现,这个庙颇有古怪之处。

他在门前来回观察了许久,终于忍不住纳闷地问:“这是个什么庙?怎么小鬼塑在门外呢?”

话音刚落,那个被他绕着圈端详了半天的物体忽然说话,几乎把大家吓死:“谁尼玛是小鬼?怎么说话呢?!”

鬼脸儿杜兴后来在山上地位不高,但是知名度很高。

每次喝醉了酒,他都宣称自己家曾是书香门第,传到现在虽然败落,但是家风犹存。

比如办事牢靠,会做人,等等。

不过据我观察,除了丑,他们家没有什么别的显著的遗传基因。

在庙门口歇脚被当成牛头马面的事迹杨雄始终没对外人讲,但是他依然靠着自己的实力打出了知名度。

据说有天杜兴精心打扮,穿了一身名牌,出门就被人在背后议论了半天。

“你觉不觉得杜头领今天看上去有点像一个人?”

“像谁?”

“不,我只是说他有点像人。”

那天杜兴出现在破庙并不是个巧合。

他最近一直在这里工作。

工作的内容就是招工。

“一天三百?还管吃住?还不要身份证?”时迁江湖经验丰富,听完杜兴的话,首先表示不信,“大哥你说笑吧?哪有这么好的工作?”

“祝家庄啊。”

“什么条件都不要求?白给钱?”

“呵呵,谁说没有条件?这个工作只有一个条件,那就是要狠!我们要的是真正的江湖豪客!没见过血的,我们可不给吃白饭!”

待续

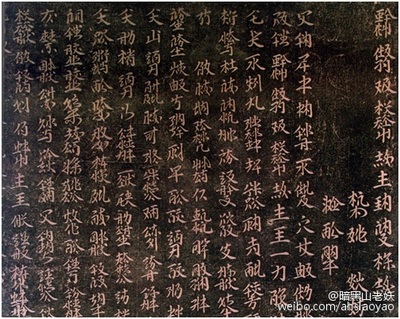

祝家庄者,邑西(今阳谷县)之祝口也——清·曹玉珂《过梁山记》

用今天的话说,祝家庄是个自然村,跟其他几个村子一起隶属于扈家庄这个行政村。

即拆迁。“所有合拆移之家,如自己屋地,今已踏逐侧近修江司、红亭子等处……”《宋会要辑稿》方域二之二〇至二一

详见《吹剑录外集》溧阳宰陆子遹,放翁子也。以福贤乡田六千余亩献史卫王,王以十千一亩酬之。子遹追田主索田契,约以一千二亩,民家相率投诉。不过请注意这是南宋理宗绍定年间的强拆价,北宋估计一亩五百文都拿不到。

详见《吹剑录外集》:子遹会合巡尉,持兵追捕,焚其室庐,遂各就擒,寘囹圄,灌以尿粪,逼写献契,而一金不酬。

4.

那天晚上,时迁夜不能寐。

杜兴话里的最后两个字使他着了魔。

“白饭啊,要是能吃上一顿,死了也甘心……”

心里想着这些,肚子里也有了反应。

时迁正诧异自己肚子能发出这么大的咕噜声,忽然发现原来是共振造成的。

石秀也没睡。

啪。啪。

经过这段时间的相处,时迁已经对石秀有了一定的了解,比如说,这人有两个怪癖,一个是话少,一个是做决定前必打响指。

“祝家庄……这是个机会,咱们应该去应征。”

“石哥,这个活我也想去,但是,唉,老天爷不赏饭啊……”

时迁长吁短叹起来。

水浒传上说,时迁是一代神偷,从不失手。

从数学的角度看,这话有一定的真实性。

他只偷了一次,而且得手了。

不过从经济学的角度上来讲,他恐怕就没那么神,因为他偷窃生涯的唯一收获是一条裤子。

时迁把裤兜里的现金拿走以后,就把裤子扔了。

他没想到夹层里还有几张具名的巨额银票,更没想到捡到裤子的人会把它交公。

涉案的县尉大人被折腾得不轻,抛出几个心腹手下才避免了被双龟的厄运。

然后他就开始放话,要动员黑道白道,一起弄死那个不长眼的小偷。

时迁逃出大名府的经历就是这样的。

那之后时迁放弃了偷窃,但是运气依旧不是那么好。

他曾经试着当碰瓷党,结果在路上躺了数个时辰也没人来扶,最终中暑。

他还曾经冒充捕快劫道搜身抢劫,结果连着劫了三个,半文钱都没搜出来,还有两次被人记下警号,来局里表扬工作态度不错,“比一般的捕快和气”。

“你说我这么个笨贼,上过无数小报,一报家门,还不被人笑死……石秀哥哥,你有没有……我没别的意思啊,就是为了这口饭……你有没有……杀过人?”

石秀没搭理他。

他的确有点埋怨时迁的意思,但是更多的是在心里检视自己有没有犯错。

走之前……我打了两下响指,绝对没错……我用的是拇指和中指,还是拇指和食指……忘了……妈的一定是中指,哎呀,疏忽了,果然影响运气……

时迁叹了口气,正要躺下睡觉,却被不期而至的插话声吓了一跳。

“入冬了,有活不干,就是等死。”

原来杨雄也没睡,不知在黑暗里已经坐了多久。

认识这两个人几天了,石秀给时迁的感觉始终像是一块高傲冷硬的岩石,但杨雄是个什么人,时迁则完全无法概括。

此人言语得体,态度谦和,不像是个流浪汉,却也让人猜不出他以前的身份。

但是正如他不温不火的眼神里总会不时闪出骇人的光一样,他说话也总能语出惊人。

“我杀过人。”

“杨哥,我一见你就知道你是怀才不遇的人啊!时迁好像看见那碗白饭摆在了自己面前,两眼在黑暗中直放光,快给兄弟讲讲,杀了几……”

相比时迁,石秀可没那么兴奋。

杨雄的事情时迁不知道,他知道——刚认识的时候,他特地打听过。

大家都说,杨雄这人怀才不怀才不知道,但不育是真的——他就因为这事跟老婆闹矛盾,杀妻入狱,差点丢了性命。

果然,“我杀的是我老婆”这话一出口,瞬间就把时迁的谈性压灭了。

三个人在黑暗里干坐着,不说话,也不睡觉。

啪啪!

食指!一定是食指!

石秀忽然放下了平时端着的架子,滔滔不绝起来。

“杨哥,这事你都说了,看来你也觉得这个机会不能就这么放过,对不对?那咱们合计一下,你看这样编行吗:通奸,我杀奸夫,你杀淫妇。奸夫呢,大了不真,小了不好,就说是个社会人物,比如说,和尚,对,翠屏山报恩寺高僧裴如海,这孙子去我们那里打过广告,名字现成的……杀人也不能简单了,让人小觑咱们,两个都是开膛破肚,大卸八块……”

“高!石哥,没看出来你还是编故事高手啊……”时迁几节赞叹。

“这算什么,当初加班写文案的时候……”石秀刚说了几句,忽然没了兴致,又闭口不言。

“嗯,甚好。时迁你也不能是无关的人,就当个目击证人吧,就说你亲眼看到我们做的……”杨雄似乎对平白戴上不存在的绿帽子毫不介意,还帮着补充细节。

“不过杨哥,这么大的案子,江湖上肯定挂号啊。咱们安排在哪州哪府啊?万一碰到你们同乡,或者当地豪杰,人家说没这事,那咱们……”

“好办,就说个谁都没去过的地方——大辽,冀州府。”

5.

祝龙跟弟弟身材相仿,相貌也很相似,小时候经常被人认错。

但是兄弟俩最大的不同就在于个性。

令祝虎茫然无措的情势,在祝龙看来无比简单。

听来报信的栾廷玉把情况一讲,他二话不说就收拾行囊。

然而栾廷玉却拦住他说,别着急,我先去找个人。

祝龙居住的地方,在一个城乡交界处。

这地方以前栾廷玉来告状时也住过,而且时间不短。

所以他轻车熟路,带着祝龙来到一家偏僻的小酒馆。

走进去,他要了一壶酒,让祝龙慢慢喝,自己走进喧闹的酒客丛中,不一会儿,就领来一条汉子。

“邹渊,记得吧?”

这一带没有人不认识邹渊。

此人身高一米九上下,体重一百九上下,浑身的肌肉像黑瞎子一样。

每次喝醉了打架,都有人被他连人带桌子仍到街上。

祝龙也认识他。

当年栾廷玉领到村里的人,他是最显眼的一个。

“邹哥?哎呀,这是多少年不见了!你不是到南京投亲戚去了吗?”

“你看我像能是能过安稳日子的人吗?我侄子邹润也跟着出来了,我们爷俩,一样……”

当年邹渊和栾廷玉一样,在祝家庄当佃户,农闲时给人打短工。

但是没过多久他俩就离开了,说是要领着老战友去讨要拖欠的军饷和安家费。

可是多年过去,只剩邹渊一个人还在坚持着。

“邹哥,你那退伍抚恤金要下来了没有?”

“要个蛋啊,又跟我说明年。”

“我这里有个活,你感不感兴趣?”

虽说有一起玩过几年,但是两人关系不算太熟。

一个重要的原因就是祝太公不喜欢这些配军出身的外来户。

不过事情紧急,祝龙也顾不上面子。

祝龙说完后,邹渊哈哈大笑了好久。

“你想让我去帮你们家跟衙门打架?”

“对。”

“刀枪都没有,得自己解决?”

“对。”

“领着你们一群庄稼人,跟全副武装的官差,黑道,说不定还有官兵打?”

“对。”

“一天多少?”

“一百文。”祝龙狠了狠心,报了个自己能承受的最高价钱。

但是看得出,他很没信心。

出乎意料的是邹渊的反应。

“行啊。啥时候走?”

“你同意了?”祝龙深感意外。

“嗯,闲着也是闲着。这样吧,你先去找我房东,把我这半年拖欠的租金付上……”

“这个活啊,”栾廷玉谨慎地开了口,“还得再找几个。”

“你还跟谁有联系?”

“多了。解珍解宝,记得吧?”

邹渊顿时沉吟了起来:“听说他们回登州干老本行,当猎户去了。”

“那,孙新还在登州吧?”栾廷玉问。

“那个死脑筋,看着这里不行,又去登州上诉了。听说还蹲了两年监狱,最近好不容易稳定下来,结婚了。这事就别叫他了吧……”

那天栾廷玉列举了十几个人,都被邹渊否决了。

理由都是一样。

“咱们那批战友,有人能混个安稳日子,不容易啊,咱们别去害人了……”

三人很长时间没有再说话,不约而同地闷头喝酒。

最后还是祝龙打破了沉默。

“要不,试试我的办法?”

6.

孙新早上五更就起床,吃完早饭出了门,天依旧是黑的。

他一开始想去行老 那里,但是走到半路就摇了摇头,改变了方向。

被单位解雇以后,他天天去那里碰运气,但是一无所获。

人家也说了,你这样四十来岁的,机会很少。

但是他也不能回家。

孙新是三年以前相亲成功的。

当时他还是商号看大门的,算是拥有一份稳定的工作,因此得到了大龄寡妇顾大嫂的青睐。

出于同样的原因,被开除三个月了,他还没有告诉老婆。

除了内疚,孙新还有别的顾虑。

这个姓顾的娘们比他高一头,宽三圈。

虽然她从来不说前夫的死因,但是孙新心里老觉得八成是被丫压死的。

想到这里,孙新叹了一口气,还是往行老那里走去。

“二哥来了!”进了门,孙新就看到解珍解宝在打牌。

孙新跟他们重逢还要感谢行老的行规。

在这登记找工作,必须先交押金。

孙新当时很犹豫,幸亏解珍解宝认出了他,上来说“这个钱交了很有用”,他才狠下心从私房钱里拿出二百文。

“是不是交了钱,就一定会得到工作?”那天孙新交完钱,兴奋地小声问他们。

“不是,”解宝严肃地澄清道,“交了钱可以免费得到一副麻将。二哥,相信我,这个东西在这里比工作重要啊!”

孙新尽量热情地跟着兄弟俩打完招呼,坐到麻将桌前,然后用手挡住解珍递过来的酒囊:“我戒了。”

“真戒了?”解宝不信。

“一个月了。”

“至于吗二哥……”

“房租都交不起了,还喝这玩意……”孙新无奈地摇摇头。

“二哥别急,你才找了三个月,”解宝不紧不慢地打出一张白板,安慰他说“我们都六个月没找到活干了,还不是一样活得好好的……”

“你们俩住哪?”孙新打出一张幺鸡,问道。

“山上。”

“这天住山上?”

“二哥瞧不起人啊,这跟咱们当年去西夏搞侦察差远了,野外生存咱们强项啊……”

“两条老狗,还没死透!”

三个人一起笑了起来。

“哎呀,我还真想跟你们到山上住两天,就像当年一样……”微笑的余波还在孙新脸上荡漾着,好像把他带回了二十年前。

“二哥别开玩笑,你那腿能行吗……”解宝说了半句,就在桌子底下挨了解珍一脚。

“说得对,不行了,党项狗的狼牙倒钩箭,算是把我废了……”孙新的声音低了下去。

然后他强笑着抬起头来,问道:“你们生意怎么样?”

“卖艺要是挣钱,我们还来这里干什么?”解珍苦笑一声,打出一张牌。

“你们俩功夫这么好,也没人看?”

“看我们打架的,那都是看热闹的,到了收钱的时候起码走一半,挣钱还是靠卖药。”

“就靠你们那个虎骨膏?”

“你别笑啊二哥,我们起码有一半是真货。”解珍说到这里,压低了声音,“我们前天,在山上发现了老虎粪,过几天摸清楚窝在哪,去做了它。骨头留下,把皮一卖,好几贯呢……”

“哦?你们需不需要帮手?”孙新说完,也觉得不太妥当。大家都是吃了上顿没下顿的,自己还要分一杯羹,实在不太要脸。

但是生活已经不允许他要脸了。

因此他不顾两兄弟的为难表情,不依不饶地盯着他们。

“行,都不是外人!”解珍稍一犹豫,然后一拍大腿,“多一个人,多个保险。不过,得分五股……”

“不用不用,我拿定数,四百文就行。”孙新脸都红了,赶紧澄清。

“二哥你是真缺钱了吧?”解宝问道。

孙新无奈地点点头:“房东又来催了……给了我五天。”

“那不行啊,这活没准什么时候能干呢……”

一阵沉默。

“拿来!”孙新忽然伸出右手。

解珍犹豫了一下,把酒囊递给了他。

孙新喝了一大口,登时满脸通红。

“二哥你别急,走,咱们到街上看看,人多就练一场,先救救急!”

两个时辰以后,三人又回到了行老那里。

解珍解宝身上脸上包着绷带,搀扶着一瘸一拐的孙新。

“行啊二哥,宝刀不老,拳拳到肉啊……”解珍把孙新放在长凳上,捂着左眼笑着说。

“不行啦,腿被你一别就跟断了一样疼,老了……”虽然这么说,但是孙新似乎情绪好了很多,笑得很开心。

“草泥马小宝子,你用钢叉有点数没有,扎我屁股里一寸多深……”

“大哥我是想造效果呢,你没看一见血,观众叫好跟疯了一样?”

“我草泥马你把我扎死他们不是更高兴?!好了不说你了,我那一刀也是没刹住……一共多少钱?”

“三百文……”

“就这么少?”

解宝无奈地抖了抖钱袋。

“还尼玛不够药钱!”解珍气愤地踢了桌子一脚。

“大哥,要不,今晚就去把大虫那活做了?”

“没找到窝你做个屁啊?!”解珍又把弟弟骂了一顿,“你去给我生一只吗?”

“你们先聊着,”孙新叹了口气,颤巍巍地站起来,“我先回家了。”

“二哥你歇会啊……”解珍看孙新走路都费劲,连忙站起来挽留他。

孙新抿着嘴,努力了半天也没说出话,只是不停地摆手。

解珍赶紧从桌上小心数出一叠铜钱,然后狠了狠心,又加了一小叠,塞在孙新手里。

“二哥慢走,明天见!”

孙新含糊应了两声,跌跌撞撞走出门外。

在这个冬日的最后一抹昏黄的斜阳下,他数了数手里的钱,一百二十文。

然后他把钱揣进怀里,拼命快步朝家的方向走去。

他用最大力气挪动着双腿,同时用差不多的力气阻止自己的嘴角往下弯去。

7.

孙新住的小区是菜市场后边的一片老房子。

他先去房东那里交了一百文的拖欠房租,然后走回自己黑洞洞的屋子,坐在床上,喘息了很久。

“下班了?”一个胖大妇人走了进来,手里拎着两捆菜。

孙新点了点头。

他其实心里有点希望妻子能看出自己的腿不对劲。

“你们单位薪水到底什么时候发啊?咱们可又快断顿了啊……”

“哦,我,我明天再去问问……”

“问,问个屁!你那张嘴,半点用没有。明天我去。”

“你别去,不好……”

“姓孙的!”顾大嫂把菜一扔,“你干别的不行,还张不开嘴催啊?一把年纪了,混成这个样,不觉得丢人,我每天去找卖菜的讨剩菜,我还丢人呢!”

孙新被骂得抬不起头,孙子一样听了半天。

“老二!信!”团头 走了进来,发现两口子在吵架,赶紧干笑了两声,把信扔在桌子上走了。

顾大嫂被打断,也没有兴趣继续骂下去,嘟嘟囔囔去洗菜了。

孙新在黑暗里坐了很久,然后叹了口气,把那封信拿过来。

“点什么灯啊!灯油多贵你知道吗?不会挣钱,糟蹋钱你本事倒是挺多的……”顾大嫂又抓住了把柄,开骂了。

孙新什么也没说,拖着一条腿往屋外走去。

“你说我瞎了眼啊,造了什么孽啊……”顾大嫂絮絮叨叨的声音从背后传来。

孙新快步走到邻居窗下,借着亮拆开信封。

一阵寒风吹来,信纸掉了出来,孙新犹豫了一下,然后咬着牙弯下腰去捡信,结果腿不撑劲,整个人摔在地上。

他手脚并用,左捉右扑,好不容易才把那张蝴蝶一般展翅欲飞的信纸按在地上。

然而信拿在手里,人却站不起来了。

努力了两次都因为腿疼失败后,孙新一屁股蹲坐在地上。

黑暗里最后一点亮光,他靠在邻居家的墙壁上,偷偷哭了起来。

他不明白自己到底怎么了。

哪怕是二十年前,军医用刀在他大腿上割开四寸深的口子把那只该死的箭头生生拽出来时他都没掉一滴眼泪。

过了不知多久,孙新擦干眼泪,把眼睛贴在信纸上,读了起来。

“祝家庄?栾廷玉这孙子还没死啊?”

8.

李应上一次听说祝家庄的时候,手里正端着一杯佳酿,要给张叔夜敬酒。

那是一场级别很高的宴席,按理说他这种身份的人一辈子连桌子边都蹭不上。

在施耐庵笔下,李应是个颇有身份的大财主,身背五口飞刀,文武双全。

不过正如他对其他好汉的描写一样,这话有夸大的成分。

李应不过是个包工头。

虽说是山东中部最大的包工头,可他毕竟是个包工头,整天在工地泡着,不管怎么捯饬,头发和指甲里总有洗不掉的泥灰味。

作为一个从民工奋斗出来的大亨,李应曾深以自己的高超技艺为豪,整天腰里别着射钉枪(他自己发明的),身后背着五根加长铁钉,威风凛凛,训斥手下的人一般都是以“你他妈会不会干活”开头的。

但是后来有了钱,他却在越来越多的场合感到不由自主的自卑。

比如今天这场宴席,东家是济州太守,主宾是登州太守,陪客也全是行政级别很高的官员。

虽然掏钱的是李应,但是他表现得比跑堂还谦卑,一直到了宴席临近结束时还没有说过一句话。

“这是小李,登州有名的大财主。”

“折杀小人了!”李应听到登州太守这样介绍自己,立刻诚惶诚恐地下跪。

同时心里有种不好的预感:妈的看来这回不是出顿饭钱这么简单啊!

“仪表堂堂!”济州太守张叔夜笑吟吟地扶起李应,拍着他的肩,亲热地问道,“听说你原是阳谷人?”

“大人明鉴,小的十四离家,现在旧老还在阳谷关门口村 。”

“那最好,祝家庄熟不熟?”

跟那天的热血沸腾不同,现在一听祝家庄三个字,李应就头疼欲裂。

按理说自己村跟祝家庄是老邻居,说话应该有人买面子。

可是一年多来,威逼利诱,软硬兼施,老祝像吃了秤砣一样,死活不松口。

眼看着村里还有小一半人没搬迁,李应急得满嘴火泡。

说实话,他们不搬,李应也能理解:一亩五百文,换了他他也不搬。

但是李应没有别的办法。

他实在是拿不出更高的价钱。

因为这个工程他说了不算。

这件事的利害,登州太守跟他详细谈过。

这是一个历时多年、牵扯甚广的集资项目。

具体来由已经没有人能说清,李应只是大体知道个来龙去脉:大概是当年登州的某任太守,想讨好一下东京的某任尚书,主动牵头策划的。

说辞无非是“咱们弄片地,搞个什么商业区,大人您给个批文,我送您一成干股”之类的。

但是不知那孙子是怎么操作的,审批过程中不停地有级别更高的高官表示愿意入股,当然了,每个人除了看不见摸不着的干股,还需要点看得见摸得着的干货。

这么运作多年,需要腾出来的地皮越来越大,资金却越来越少,连拆移搬家钱(赔偿金)都已经用得差不多了。

祝家庄不走运,排在最后,结果价钱就被压得这么低。

“这些外行啊,”李应每次喝醉了都要痛骂一次,“尼玛没钱你拉这么大的摊子干什么?!钱用完了,你怎么盖楼啊?”

李应的担忧也不完全是钱。

诚然,即使把地全部顺利收到手里,楼房一亩三百来万、高级宅院六百来万的建筑成本,要把这么大的一片地填满,算一算是够吓人的。

即便把祝家庄拿下,这事也不一定能回本。

可是更令他害怕的是别的方面。

那场酒稀里糊涂喝下来之后,李应发现自己稀里糊涂地成了计划书上的集资人。

他当场就汗流浃背。

因为这就意味着,假如祝家庄的这些地不能及时变成现金,项目资金就要断裂,所有参股人都面临血本无归的危险。

到时候自己这个名义上的项目负责人什么下场也不难猜,难猜的只是临刑前通不通知家属。

“妈的,拼了!”李应今天早上起来饭也不吃,痛饮一杯烈酒,用袖子一抹嘴,吆喝起来,“我草泥马杜兴!人招齐了没有?!”

“齐了齐了!掌柜的!将近一百人,还有几个辽国的海归通缉犯呢!”

待续

行老即职业介绍人。凡雇觅人力、干当人、酒食作匠之类,各有行老供雇。”孟元老《东京梦华录》卷三《雇觅人力》

相当于居委会主任

关门口者,李应庄也——清·曹玉珂《过梁山记》

爱华网

爱华网