五、新砦的发轫

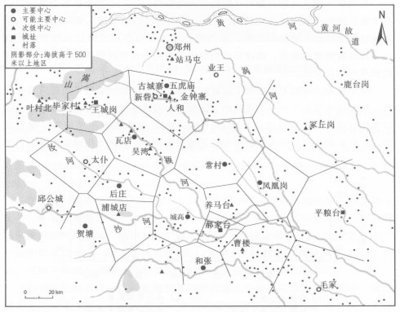

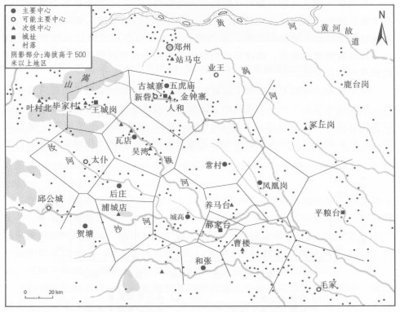

在王城岗、瓦店、古城寨三座大型聚落相继衰落甚至废毁的同时,距离古城寨仅7.5公里之遥的新砦大邑兴盛起来,成为涵盖三个聚落集团在内的更大范围的中心聚落。

新砦之所以重要,首先是它的时空位置。从时代上看,它初兴于龙山时代末期,兴盛于向二里头时代过渡的所谓“新砦期”,这两个阶段供参考的绝对年代分别是公元前2050年~前1900年,公元前1850年~前1750年[1]。

在群雄竞起的龙山时代末期,曾经光灿一时的各区域文化先后走向衰败或停滞,与其后高度繁荣的二里头文化形成了较为强烈的反差。我们称其为中国早期文明“连续”发展过程中的“断裂”现象[2]。我们注意到,这一“断裂”现象在嵩山周围虽也存在但不甚明显,二里头文化恰恰是在这一地区孕育发展,最后以全新的面貌横空出世,成为中国历史上最早出现的核心文化的。身处这一演进过程中的新砦大邑及以其为代表的“新砦类遗存”,以及它们背后的新砦集团(不少学者认为应是早期夏文化),无疑是解开二里头文化崛起之谜的一把钥匙。一个送走了风云激荡的龙山时代并孕育着此后辉煌的二里头时代的存在,其意义当然非同小可。

其次,其地位之重要还在于这一大邑的规格和内涵。70万平方米的设防聚落规模,在龙山时代末期的中原腹地独一无二。大概到了“新砦期”,三面临河的、半岛状的聚落北缘又有人工开挖的壕沟连通河流和自然冲沟,形成面积达100万平方米的封闭空间。外壕内有中壕,中壕内地势较高的西南部又有内壕,圈围起约6万平方米的封闭空间,应是聚落的中心区。这一区域分布有大型建筑,发现了铜容器残片、刻纹酷似二里头绿松石龙首图案的陶器盖等重要遗物,令人瞩目。

我们把与新砦遗址“新砦期”遗存相类的一群遗存称为“新砦类遗存”。这类遗存空间分布范围并不大,一般认为主要分布于嵩山周围尤其是嵩山地区的东半部[3]。这样一个龙山文化汪洋大海中的“异质斑块”,却是处于整个东亚大陆文化发展低潮期的中原文明,接续既有文化传统和生发新的文明因素的重要纽带。

它的文化特征虽有一定的个性,但更让人感觉是龙山文化因素、二里头文化因素以及形形色色或多或少的外来因素的汇聚。有的学者强调这类遗存在中原地域社会巨变中的整合作用:“所谓的新砦期遗存正是煤山文化与王湾三期文化二者大规模整合阶段的遗存”[4]。有的学者注重这类遗存的外来色彩,认为其“主要是在继承本地王湾三期文化(即龙山文化晚期遗存)的基础上,大量吸收了泛东方文化系统的因素和部分泛西北文化系统和南方文化系统的因素而发展起来的”[5]。有的则指出“正是来自(东方文化系统的)造律台和后岗二期的传统文化因素,才引起了新砦期在王湾三期文化基础上的兴起”[6]。

比较一下新砦与既往龙山城邑的聚落形态,差异立现。首先,在大河以南的中原腹地,100万平方米的大型聚落还是首此登场。其次,它抛却了像淮阳平粮台、新密古城寨那样方正的城垣规制,而以并不规则的壕沟连通自然河道、冲沟形成防御体系。其中中壕内缘的若干处地点还发现了宽10米左右的带状夯土遗存,发掘者推定为城墙[7]。但从夯土全部位于沟内,远远低于当时的地面,夯层多向外倾斜的情况看,这应是为防止壕沟壁坍塌所实施的加固处理措施[8]。迄今为止,还没有证据表明新砦遗址有高出地面的城墙存在。就现有的材料看,当时的新砦遗址应是一处大型环壕聚落。

无独有偶,“新砦类遗存”的另一处重要聚落巩义花地嘴,也有内外两重(四条)环壕,与伊洛河及其支流共同构成防御体系[9]。这类多重防御设施划分出的多重空间,一般被解读为“同一聚落内不同安全等级的空间区域”,居住在不同区域的“社会成员很可能分别具有不同的社会等级地位,聚落内部的分化较为明显”,当然也有可能“不同壕沟之间为聚落不同性质的功能区划”[10]。

已有学者指出二里头广域王权国家流行以环壕作为聚落的主要防御设施,与龙山时代城址林立的局面形成了极大的反差。这一传统最早见于新砦遗址,而追根溯源的话,瓦店遗址应是该传统的最初来源[11]。

新砦聚落内壕以内发现的所谓“大型建筑”,实际上是一处长条形的浅穴式露天活动场所,现存长度近百米,宽10余米。类似的浅穴式遗迹在二里头遗址宫殿区以北的祭祀遗存区也曾有发现,只是规模较小。两处遗址的发掘者都推测这类建筑很可能就是《礼记》、《尚书》等书中所载“墠”或“坎”之类的祭祀活动场所[12]。

新砦聚落的发掘与研究还刚刚起步,像古城寨和二里头那样高出地面、显现政治威势的大型宫室类夯土建筑尚未发现,已揭露的新砦浅穴式建筑并不是这一系统中的链条之一。因此,认为其“面积比二里头遗址1号宫殿的殿堂还要大,很可能是一座宗庙建筑”,并据此推测“新砦城址很可能就是夏启之居所在地”的观点[13],还缺乏考古学材料的支持。

无论如何,关于“新砦类遗存”学界还是取得了不少共识。它们包括:嵩山南北两大集团开始整合,外来因素进一步渗透,文化进一步杂交,新砦开始独大。如果说二里头是“最早的中国”——东亚大陆最早出现的核心文化和广域王权国家[14],那么新砦显然已是曙光初现。可以说,新砦大型设防聚落的出现,破坏了龙山晚期地域集团共存的旧秩序,给数百年来中原地区城邑林立的争斗史划上了一个句号。

前已述及1980年代在王城岗遗址发现了一片可能为青铜容器的残片。龙山时代能够铸造出铜容器,还是超出了当时学界的认知范围。在此后很长一段时间里也没有龙山时代的铜容器哪怕是残片出土。但多数学者认为,王城岗出土铜器残片是中原地区迄今发现最早的用复合范法铸造的容器之一。“它不可能是青铜铸造业刚刚产生时期的制品,而是青铜铸造业经过了一段长时间的发展后,趋于成熟的标志”[15]。

直到20年后的2000年,新密新砦遗址又有了新的发现。在内壕以内的“新砦期”地层中,发现了一件残长8厘米多的铜片,应是鬶或盉类酒器的流部残片。经分析测试,这件铜器系红铜铸造而成[16]。

这样,依据当前的年代学认识,试排列东亚地区最早的几件复合范铜铸件的年代如下:

陶寺遗址陶寺中期砷铜容器(盆?)残片——公元前2100~前2000年;

陶寺遗址陶寺晚期红铜铃——公元前2000~前1900年;

王城岗遗址龙山后期锡铅青铜容器(鬶?)——公元前2050年~前1994年;

新砦遗址“新砦期”红铜容器(鬶、盉?)——公元前1850年~前1750年。

后二者都可判定为酒器,是当时陶质酒礼器的仿制品,同时与其后二里头文化以酒器为中心的青铜礼器群一脉相承。

与全球其他青铜文明大多首先把青铜铸造这一全新的技术应用于生产或日常生活不同,以嵩山为中心的黄河中游地区贵族阶层优先用这种贵金属制造出了用于祭祀的礼器和近战的兵器。也就是说,他们是把青铜这种新技术新产品首先用来处理人与人的关系而不是处理人与自然的关系,或提高日常生活品质的。意识形态上提高凝聚力和掌握绝对的打击能力,被放到了至关重要的位置。所谓“国之大事,在祀与戎”(《左传·成公十三年》),确切地道出了中原早期国家之命脉所在。青铜器在当时国家权力运作中的重要地位,由此也可见一斑。

六、余论

由公元前2000年向后望,约200年后的公元前1800年或稍晚,二里头都邑及二里头文化崛起于中原腹地。它的出现最终结束了前述数百年“满天星斗”小国林立的政治图景。作为“国上之国”的广域王权国家,东亚大陆首次出现了以高度发达和强力辐射为特征的核心文化。至此,中国历史进入了一个新的时代。

李峰教授在《西周的政体:中国早期的官僚制度和国家》“中文版序”中指出:“更为重要的是,我们对西周国家的认识基本上可以在西周当代的史料(ContemporaneousHistorical Sources)也就是青铜器铭文上建立起来,可以相对较少的受到后代文献史料价值观的困扰。”“如果我们从后世文献譬如说《周礼》这本书出发,我们将搞不清这些文献中记载的哪些是西周真正的制度,哪些是后世的创造。我想对于重视史料价值的史学研究者来讲,这一点是很好理解的。因此,在西周政府的研究中我是不主张用,至少是不首先用《周礼》的。这不是‘二重证据法’所能解决的问题,而是我们有关西周历史的研究真正的立足点究竟在哪里的问题”[17]。

与李峰出于同样的考虑,我们“描述”这段历史的出发点也没有放在后世的文献上。虽然没有甲骨文、金文那样直接的文字材料,但相比之下,不会说话的考古材料本身还是具有很强的质朴性的。我们只要充分地意识到考古学材料和学科手段的局限性,注意过度解释的危险,避开它回答不了的具体族属国别等问题,考古学还是可以提供丰富的历史线索的。

对中原腹地文化态势和集团动向哪怕是粗线条的勾勒,正是中国考古学在历史建构上的重大贡献。公元前2000年左右中原腹地的考古景观,导致源自后世文献的统一强势的早期“夏王朝”可能被解构,已如上述。要强调的是,整个学科意欲逐渐摆脱“证经补史”的取向,意识到必须用自己特有的“语言”才能做出历史性的贡献,也只有十几年的时间。这使我们有理由对考古学参与古史建构的能力和前景感到乐观。

[1] 北京大学震旦古代文明研究中心、郑州市文物考古研究院:《新密新砦——1999~2000年田野考古发掘报告》,文物出版社,2008年。赵春青:《新砦聚落考古的实践与方法》,《考古》2009年第2期。

[2] 许宏:《“连续”中的“断裂”——关于中国文明与早期国家形成过程的思考》,《文物》2001年第2期。

[3] 赵春青:《关于新砦期与二里头一期的若干问题》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年。

[4] 王立新:《从嵩山南北的文化整合看夏王朝的出现》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年。

[5] 张海:《公元前4000至前1500年中原腹地的文化演讲与社会复杂化》,北京大学博士研究生学位论文,2007年。

[6] 赵春青:《关于新砦期与二里头一期的若干问题》,《二里头遗址与二里头文化研究:中国·二里头遗址与二里头文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2006年。

[7] 中国社会科学院考古研究所河南新砦队、郑州市文物考古研究院:《河南新密市新砦遗址2002年发掘简报》,《考古》2009年2期。

[8] 许宏:《21世纪初中国考古学的新发现及其学术意义》,《燕京学报》新十八期,北京大学出版社,2005年。张海:《公元前4000至前1500年中原腹地的文化演讲与社会复杂化》,北京大学博士研究生学位论文,2007年。

[9] 郑州市文物考古研究所、北京大学考古文博学院:《河南巩义市花地嘴遗址“新砦期”遗存》,《考古》2005年第6期。

[10] 张海:《公元前4000至前1500年中原腹地的文化演讲与社会复杂化》,北京大学博士研究生学位论文,2007年。

[11] 李宏飞:《关于中国广域王权国家形成年代的思考》,《三代考古》(四),科学出版社,2011年。

[12] 中国社会科学院考古研究所:《中国考古学•夏商卷》,中国社会科学出版社,2003年。中国社会科学院考古研究所河南新砦队、郑州市文物考古研究院:《河南新密市新砦遗址2002年发掘简报》,《考古》2009年第2期。

[13] 赵春青:《新密新砦城址与夏启之居》,《中原文物》2004年第3期。

[14] 许宏:《最早的中国》,科学出版社,2009年。

[15] 朱凤瀚:《中国青铜器综论》,上海古籍出版社,2009年。

[16] 北京大学震旦古代文明研究中心、郑州市文物考古研究院:《新密新砦——1999~2000年田野考古发掘报告》,文物出版社,2008年。

[17] 李峰:《西周的政体:中国早期的官僚制度与国家》,生活·读书·新知三联书店,2010年。

(《东方考古》第9集,科学出版社,2012年)

爱华网

爱华网