一只蝴蝶是一朵花的灵魂

文/九妹

每一只蝴蝶从前都是一朵花的灵魂,在花丛中飞舞是在寻找前生的自己。

——张爱玲《临水照花》

一

许是骨子里的天性,不能书画的我却喜欢笔墨纸砚,一支支笔,一块块墨,一张张纸,一方方砚,成就了一个个艺术家,成就了一种种艺术流派,日日润泽其中,竟觉得心灵已洇得清软幽活,反而是身骸俱松,得到从未有过的畅意。

因了喜欢,不忘老师梦记的一则短文:

明代的马湘兰偶然得到一方绿玉宋砚,背面刻了一个叫阿翠的女子,湘兰竟然觉得她的眉目与自己相似,更可怪的是右边的脸颊上也有一个痣,湘兰疑问:“妾前身耶?”她还认为,这个阿翠可能是苏翠,同样是烟尘女子。如果是她的话,湘兰说,她宁可剃掉一头秀发遁入空门,“愿来生不再入此孽海。”

后来,我得知这就是《骨董琐记》记载的“阿翠砚”。这样的砚,是骨董,有故事,拿在手里值得反复品玩。“调研浮清影,咀毫玉露滋。芳心在一点,余润拂兰芝。”读文,看石,我自言自语:何时也碰到一方砚呢?

几个月后,果真有一方砚台绕过千山绕过万水端摆在我的书桌上。

那是一方满金晕的歙砚。砚石质地缜密、结凝,金晕巧妙地雕琢了一株牡丹,老株着花三朵,琢工浑朴舒展,花儿绽放的方向还翩跹着一只玉蝴蝶。此砚为江苏的七哥所赠送,他来湘西看自己资助的两个学生。我打开木盒子,小心地取出砚台,开心地笑:“送砚给我啊,看来我终有一天会画画的!”站在旁边的七哥,一脸疑惑:“你不是早就在画画吗?”我与七哥认识已经好几年了,情同手足,但他并不知道我尚未画过水墨,当然也从来没有用过砚台了。这歙砚,是我的第一方砚台。

七哥两年前路过歙县,朋友与歙县唯一一家做彩砚(金晕)的店铺老板是兄弟,遂执意要送一方歙砚给七哥,七哥知道歙砚很贵,盛情难却,就又买了一方。我是在网上见过七哥的两方砚图,羡慕得睛目放光,只是一直不知道他买下的那方砚是准备送给我的。

七哥千里迢迢背着这么一块砚石,硬邦邦的,沉甸甸的,除了喜欢之心,更多的是感动之情。我曾见过一位老画家的数十方砚台,端砚、歙砚,还有湘西本地的水冲石砚,新新旧旧,各式各样,其中不乏名家制作。面对那些砚台,我却没有丝毫的喜爱之念。也有做砚的朋友说要专门制一方砚台给我,我也没有丁点的拥有之想。而这方歙砚,我喜欢的心情如今生照见的前世。有人说万物皆有缘,许是真的吧。

苏易简《文房四谱》中说:“四宝砚为首,笔墨兼纸,皆可随时取索,可终身与俱者,唯砚而已。”七哥还有几方端砚,均不为收藏,是曾经邂逅相遇的喜欢,现时挥毫书写的欢喜。携砚访友,更显文人相会的一种清雅。七哥说砚上牡丹和蝴蝶是有寓意的。我懂,但不愿去想善祷善颂,我喜欢它们被雕琢得比自然还自然,花开灵性,蝶飞野趣。

吴从先《小窗自纪》里有句话说得真好:“风流无用,榆钱不会买宫腰;笔砚有灵,书带亦能邀翰墨。”中国文人讲究怡情养性,风雅之余,要的其实是一种风骨。喜欢阿翠砚的马湘兰是明末清初的秦淮名妓,能诗善画,特别是画兰堪称一绝,不知道她书画的时候是谁的手指捏着墨在砚上磨,是自己,是丫环,抑或是她相恋一生却未结夫妻的才子王雅登?这一番臆想,如是湘兰疑问“妾前身耶?”

我亦想着自己就是那个磨墨人,若说“红袖添香”是千古文人佳客梦,那么“绿衣捧砚”则自是引人暇思绮想,一圈一圈轻轻地磨,自是磨得满砚水墨,一片墨荷,一树白梅,几株水仙,几根兰草,得水而活,寄意生风,又是别样的婉约散淡,一以径流的端庄森严,蓦然转身,却是灯火阑珊的幽远深隐。那份心,那份情,又会有意无意的令人去想阡陌过往,想起美好的时光许是会心一笑,想起无心的过错可能蹙眉神伤,喜、怒、哀、乐,或独自存在,或是杂糅在一起,思绪随之蔓延,心也随之飘摇,还有那生动的表情。

凝眸砚上牡丹和蝴蝶,我幽幽地感叹:一只蝴蝶是一朵花的灵魂。

二

等待七哥到来的时候,我一个人呆在家里画石头画。

自从在陌生城市中租住房子后,我已经很长一段时日没有画石头了。以前画画的石头,都是在家乡酉水河边捡的,每次回乡都会拾捡几个偏平光滑的石头,装在大塑袋中很沉重,由爱人哼哧哼哧地搬回家里,我想画红楼女子的时候就拿起一个石头,坐在院子的石榴树下边晒太阳边涂抹绘画。

前前后后,在石头上画了四五年了吧。当然,我这也不能叫绘画,就是因了从小就有的美术梦而以自己的方式涂抹着梦的色彩,画红楼女子也是让梦中的自己走进朱阁黄梁,邂逅美丽,相遇才情。

今年三月的一个周末,阳光正好,心情正好,就想画石头了。画什么呢?耳际飘响着一位友人的话:画几个沈从文小说中的人物啊。我是迷沈从文作品迷了很多年了,想着这位也有一个九妹的文学大师,以及“二哥”与“三三”的幸与不幸,突然地就想起了他们的四妹——张充和。

张充和被誉为“民国最后一位才女”、“当代小楷第一人”,我对张充和的认知,是缘于其三姐夫沈从文先生。1988年沈从文辞世,张充和写的挽联刻在墓碑上:“不折不从,亦慈亦让;星斗其文,赤子其人”,四句联语凑起来正好是“从文让人”四字颂辞。我每次去凤凰听涛山沈从文先生墓地,凝眸五彩石上镌刻的十六字,心里以为这个四妹是最懂二哥的。后来,张充和还给《沈从文全集》和《沈从文别集》题了封面,“在那些秀逸的笔划间,谁知道凝聚了充和多少中夜的苦思和挥毫的心力”。我在读沈从文作品时,便也读了张充和的《古色今香》、《曲人鸿爪》,两本书记录了才女的琴曲书画,和一大批文人、曲人的往事。其中,我尤爱张大千创作的一幅画。1938年,张充和经武汉等地辗转来到成都。一日张充和与舞蹈家戴爱莲同去拜访张大千,在张大千家中,戴爱莲跳了一个舞,张充和唱了一段昆曲。张大千当场挥毫,画了张充和的背影,画中的张充和执扇,梳理的是一个古装的发式。这便是著名的《充和曲影》。画中曲影,如张充和的为人与修养,清淡之中,还有一种高雅气质,而这种气质在现代社会中越来越少了。

于是,我首次没在石头上画红楼女子,而是画了一个书画里面的曲影。曲影,一袭白衣如月色,飘逸的水袖舞出一卷唐诗宋词,有着花间的明艳,有着醉后的沉沦,有着易安居士的无限“愁”,也有着江南水乡的多情与婉约。女人如花,每一只蝴蝶都是一朵花的灵魂,我便在伊人身旁的湖蓝底色上又涂抹了一只粉红小蝶,恍惚听见:我所有的念恋,都只为识得你隔岸的美丽,宛若一面清澈的湖,不悲不喜,不愠不火,典雅静怡,高贵脱俗,既华丽,又美好。

我第一次有了舍不得把石头画送人的心情。

自画了这个石头画后,我就离开了小城,离开了小院落和小院落里的一切心爱的。

偶尔闲暇时光,手痒痒了,身边却没有毛笔与石头,毛笔尚可以临时买几支,石头是怎么也寻不着的。故乡已成为思念中的望乡,酉水河边的石头再也未能被装进塑料袋里颠簸一路出现在我的眼前了。

那天,我不知道七哥何时到达,父子俩骑行去了,在百般无聊的等待中,我特别想画石头,而且也只想画石头。书桌上摆放的两个石头画被我拿起来又放下,最后咬着牙洗了一个石头,另一个石头是父亲去世后画的,是说什么我也不舍得送人的。洗掉的石头画是已画一年多了,烯丙颜料浸入石身,温水浸泡了几个小时,又用刷子刷了许久,方把颜料清洗掉。当一方素净的偏平椭圆形的石头端放在书桌上时,如获至宝,我感觉到了心里按捺不住的阵阵激动。

没有犹豫,我凭着记忆画了曲影。同样的一袭白衣如月,水袖飘逸如歌,青丝飘洒似梦,看不见的脸孔凝望出一片天地,望得到的圆扇摇曳出一缕风情。这个照旧的石头画,旧故事,旧心情,一切一切都旧得美好,旧得恰到好处。久久凝眸,仿佛听着昆曲的咿咿呀呀,仿佛看着戏里的一举一动,一颦一笑,好似那就是自己苦寻多年的前尘往事,慢慢地就从那背影中分明嗅到了一曲江南吴音的味道。

仍旧想画一只蝴蝶。只是我还未来得及画时,就听到了七哥叩门的声音。深夜里,端详歙砚时,我脑子里灵光一闪,马上照着砚上蝴蝶在石头上画了一只粉红蝴蝶。翌日早上,七哥看到石头画,自言自语地嘀咕:我好像在哪里见过这只蝴蝶呢。

我轻轻地笑,说:这只蝴蝶是飞回来寻找自己的前世。

如花女人,是蝴蝶今生看到的前世。

三

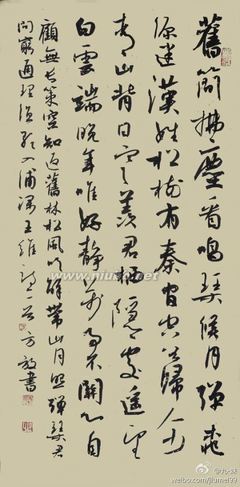

那几天,一位书法家朋友在网上发了许多书法图片,定眼细看并非朋友作品,乃是女书法家方放的现场即书。我历来对那些能书能画的女子是艳羡又钦佩的,情不自禁地抚摸着砚台暗暗决心以后一定要习书画。

于书法,我喜欢传统,不喜奇与怪,因为沈从文先生,也因为同为女性的缘故,就特别迷张充和先生的书法,书香墨浓凝结了岁月之美、古雅之致,最相思,最怀旧,最宜慰抚和平静心灵,成为现代文人一个遥远的梦境,又因濡润着水墨沉入寂寂的时光里,也落进寞寞的心灵中。

此前,我也知道方放,她是朋友的朋友。记住这个名,除了那个当代中国十大实力派女书法家之一,更是因为,女性方放者,少见,观其笔意,一个放字,神彩、形质了然。初见方放相片,便感觉到这个女子很秀气、很灵性而又很娴静、很淡雅,是我喜欢而愿意欣赏的一类女性。千里之外,无声黑白,我幽幽感叹方放的字,笔笔稳贴,字字生姿。突然,朋友微信传来两幅扇面,说方放说了我可以选其中一张。真的是太意外了。不久,又让我想一句诗词,方放嘱名给我。那时,我正坐在床上看书,抬起头就看到了床头柜上的《古色今香》,找出过目不忘的句子:十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。——这是董桥先生喜欢且收藏的一幅字,我特别喜欢。

一个星期后,我收到方放的两幅作品。

扇面行书:庭有余香。纸上若有若无的淡淡水印一支兰草,浸着清香的四字透出些远古的幽思来,尺幅千里,就引出乾隆进士钱楷的自题联:“庭有余香,谢草郑兰燕桂树;家无别况,唐诗晋字汉文章。”庭有余香,字字温良,动人之处在性灵,在襟怀,不落俗套、官套乃至雅套,闪着旧山旧水的光影,使人吟咏出静好的绵绵岁月。

我喜欢的句子,书写在一张仿古宣上,纸澄黄,字行书,秀慧的笔势孕育温存的学养,集字成篇,流露的又是云淡风轻三分寂寥的芳菲,撩人低徊。张充和的对联原是隶书,中国书画讲究师承渊源,临摹前人遗墨是汲取传统文化的营养,但终究是要在别人的字里蕴出自己的血肉来,一味偷古人尸骨绝然缺少生命的活力。我不清楚方放是否知道张充和的那幅对联,她没有临摹,正是借他人肩膀立于高处,伸手撷云,化草为帛,蔚成一片锦绣天地。我想,只有吃透文与书的精髓,深悟人品与书品的妙理,才能写出这一名联的骨力。字如其人。这番造化纯出自她澹然不争的心境,看穿云水的大度,温雅谦和的胸襟。

近年来接触水墨,我有幸收藏了一些书画作品,多是书画家画好了、写好了所赠送,我曾笑说画原本不是给我画的,字原本也不是给我写的,只因某种机缘而为我拥有。心底里,我很想有几幅专为我画为我书的作品,那样笔墨里会蕴含着一颗心,一份情,一段往事,而成为生命里的一个珍藏。我与方放至今不认识,不曾有过片言只字的交流,她在书写对联时心里可曾想像我是一个什么样的人么?可曾猜测我为什么喜欢这个句子么?可曾思索我喜欢什么样的书写么?我不得而知。她亦不得而知。就是因为彼此陌生,没有喜与悲,没有爱与恨,她坦然又淡然,藉着对十四字的体悟泼墨挥写,性情洒脱,笔墨淋漓。然而,她终究是懂得我的,或者说是懂得喜欢那个句子的所有人的,“知己”两字的书写一反行书的敦厚,以峰尖细笔写就,如线白描,似画勾勒。朋友解释说这是一幅精品之作,“知己”的书写乃故意破之。

方放的父亲是安徽著名书法家方绍武,她算起来也是张充和的小老乡。如果张老先生见到了方放是一定很喜欢的,除了书画同行,皆清秀淡雅,皆慧质灵性,使这一老一小看起来颇有几分神情相似。方放给我写了这幅字,也许就是冥冥然中的注定吧。

我把这幅字拿给七哥看,他看后只说了一句:这个句子本来就是写给你的。语气虽轻,却如砸地落花,隐隐有悲凉的蠕动。刹那间,我突然明白了方放为何独独以“知己”为破。前世,是谁在曲一弹听出了高山的巍然?今生,又是谁在弦一拨明白了流水的悠然?

知己,并非知己,是心有所期,期待那个懂得的人。

如花丛中飞舞的那一只蝴蝶。

写于2013年10月25日19:00,夜已黑。

方放老师博客链接:http://blog.sina.com.cn/u/1742876233

当今中国十位实力派女性书法家:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c9bf6fb0102eakw.html

(2013.03)

(2013.10)

爱华网

爱华网