就是那一只蟋蟀

钢翅响拍着金风

一跳跳过了海峡

从台北上空悄悄降落

落在你的院子里

夜夜唱歌

……

就是那一只蟋蟀

在海峡那边唱歌

在海峡这边唱歌

在台北的一条巷子里唱歌

在四川的一个巷子里唱歌

处处唱歌

——流沙河

有那么几个老头:如流沙河笔下的“那一只蟋蟀”,在海峡这边唱歌,又在海峡那边唱歌,周旋于政治的漩涡中,坚守着人格的独立与自由。半生的漂泊零落,书生剑指,诉说着知识分子治国平天下的宏大抱负、修身齐家的小小乡愁。

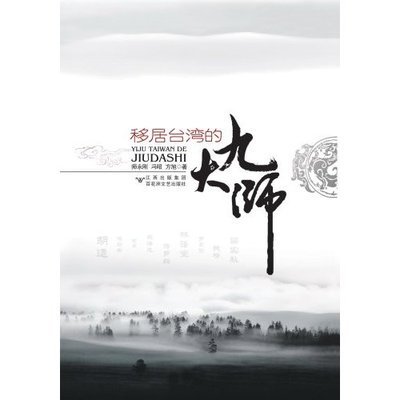

《移居台湾的九大师》选取了九位大师:梁实秋、钱穆、罗家伦、林语堂、蒋梦麟、殷海光、雷震、傅斯年、胡适。这每一个名字,搁在近代史上,都是五四运动的自由之子,新文化运动的领军人物;每一个名字,都如雷贯耳,在近现代思想界、史学界、文学界就是一面旗帜。只是,随着1949年海峡两岸地缘政治的隔绝,思想意识形态的垄断,这些名字在大陆渐行渐远,逐渐被历史湮没与遗忘。在多年后的今日,他们的著作学说,他们的理想抱负,他们为之呐喊奋斗一生的自由与民主,却如蚌病之珠褪却尘垢后散发出迷人的光彩,重新进入公众视野。

1949年,政权更易,留下,还是“出走”,对一代知识分子来说,就是哈姆莱特TOBE OR NOT TO BE的艰难抉择。对于随军队撤离的老兵来说,这或许只是一次地理意义上的故园离别,亦或,是一次政治意义上的利弊选择;然而,对于知识分子来说,它意味着一种文化意义上的人文放逐,一场精神家园的无奈迁徙。

忘记移居台湾的政治缝隙,重拾文化断层的沉重话题,他们,是一代文化大师,是我们这个民族熠熠星辉的思想者、实践者。今天追循着他们1949年以前在大陆的身影,审视他们1949年后在台湾的背影,恍如前世、今生:

因着鲁迅的盛名,又被毛泽东点名批判,在中国现代文学史上,梁实秋为“资产阶级作家”代表。九十年代,其《雅舍小品》风大陆,作品里流露出稳稳当当的静气、闲气、散气,是文人天性中的情趣与心性。彼时他在台湾,抛开早年大陆的文学批评路径,转向翻译与散文创作,他编纂英汉大辞典,翻译莎翁全集,对台湾的英语教育影响巨大。

“一生为故国招魂”的史学大师钱穆,1949年后忧心时局,虽未赴台,亦未留在大陆,而是投身香江教育,创办新亚书院,创设中文大学。直到1967年才离港赴台,受到蒋介石的礼遇,却在晚年因女儿赴台探亲被民进党恶毒攻击。民进党还以“侵占市产”为名要求其搬离素书楼,欲将其改为钱穆纪念馆,令钱穆黯然神伤:“活的不许住,还没死就要做纪念馆!”钱穆逝世后,子女因政治的隔阂无法入台送终而抱恨不已。

罗家伦,“五四”干将,却因“倡导简体字”风波,成为国民党迁台初期各方势力围剿的公敌。从五四运动的风云人物,到晚年官场辗转,终于在权力的蛛网中喑哑了嘹亮的歌喉。

幽默大师林语堂,以72岁高龄返台定居于风景秀丽的阳明山,以客卿身份与蒋介石相处,即使年近古稀,在岛内掀起红学论战、“思凡风波”。

蒋梦麟,三度代理北大校长,成为台湾奇迹的奠基者,为台湾农业发、水利建设做出卓越贡献,并坚持推动台湾人口节育政策。

雷震、殷海光以殉道者式的实践,为追求真理、自由、正义与仁爱而掷臂直呼,不惜成仁以取义。

五四运动率队扛大旗的旗手傅斯年,将北大的学术自由精神,带到海峡彼岸台湾播种、生根,却因保护学生、捍卫学界尊严而不断面临政治的高压,最终在议员的质询中瘁逝。

被公认为学界宗师、自由主义灵魂人物的胡适,也处于不停的攻讦与挞伐之中,落个寂寞身后事、恩怨两重天。

审视九大师个案,是个体命运的剪影,是历史档案的解码;纵观九大师整体,却拼贴出一代知识分子在文化断裂与修补中的人文悲歌与文化乡愁——

他们在各自的人文领域里别有成就,经历了国家的动荡与时代的变迁,一生颠沛流离,却始终未忘著书、立说、讲学,毕生为文,为自由、为理想高歌。从某种意义上说,正是凭着一种热爱与信仰、一种虔诚与敬畏,一种思想的格局与胸襟,中华文化、传统价值在海峡对岸才得以播种、扎根。

他们上承“五四”的新文化流风,下开中西沟通之门户,为文做事说自己胸中的话,不取媚于世,存真保诚,坚持骨气、识见、操守。

“尘世无常,性命终将老去;天道好还,人文幸得绵延。”这是钱穆夫人胡美琦撰写的一副对联,这也是对移居台湾的九大师的一个最好的注脚。

爱华网

爱华网