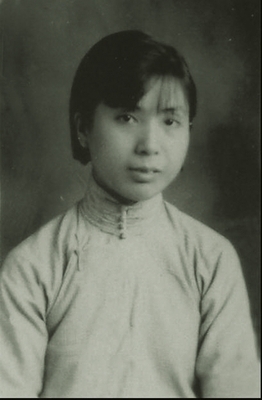

▲石嫣在美国农场劳动。北京《京华时报》

除务农外,学习也是石嫣在美国生活的重要组成部分。农场的管理员会向石嫣推荐专业性书籍,这些在中国看不到的书和资料,带给了她很多启示。她在学习中还摸索出了很多DIY小绝招,制作环保袋就是其中之一。 图为石嫣展示她从美国带回的手工制环保袋。 北京《京华时报》

中国人民大学女博士生石嫣来美国深造,却没进校门,而是踏踏实实地在农场当了半年的农民,成为中国第一位公费来美务农的学生。

【本报讯】作为中国第一位公费来美国务农的学生,近日刚回北京的石嫣讲述了她在美国当农民的特殊经历。

主动请缨来美

北京《京华时报》2日报道,去年,石嫣的一位教师来美国研究“社区支持农业”新型农场经营模式时,与美国农业政策与贸易研究所有个想法,希望有位中国学生来美亲身体验新模式运行。

后来,这位教师向石嫣提起此事,石嫣觉得是个机会,主动请缨。

首份申请遭拒

决定来美后,石嫣最先申请前往的是一家以盈利为目的农场,但遭到拒绝,理由是:石嫣没有工作经验。

拒签后,石嫣有些担心,因为她必须在4月农耕前来到美国。她随后找到了明尼苏达州的Earthrise农场,并且顺利获得批准。

劳动强度超过预期

今年4月18日,石嫣来到了Earthrise农场报到。与想象中的美国机械化农场不同,这是一家由一对夫妻经营、三个实习生帮工的小农场。

由于强调有机环保的概念,农场里只有一台小型拖拉机,几乎所有农活都要自己动手,劳动强度超出了石嫣的预期。

东西方差异成道坎

更令石嫣没想到的是,东西方观念的差异,成为她初来美国的“一道坎”。

为了能完整体验一个农季,石嫣来美国时,正好是播种季节,农场里还没有应季的蔬菜供应。

吃惯了中国菜的石嫣想去附近的小镇上购买蔬菜,却被农场的人阻止。

之后,她了解到,在美国人看来,应该食用当季的蔬菜,宁可食用罐头也不能去吃不知道来路的反季节菜。于是,石嫣不得不忍受一个月食用储备蔬菜罐头的生活。

第一份工作竟是刷盘子

在美国,当农民同工人一样,也有准时的上下班时间。周六和周日可以双休。

Earthrise农场只有5名工作人员,却要承担16亩地的耕作,蔬菜的清洗、包装和运输等也是他们的任务。

让石嫣记忆犹新的是,她的第一份工作是刷装青菜的盘子,“我洗了整整一天,都不记得到底刷了多少”。她当时一边刷,一边想:“今后半年,我就做这些工作吗?”

最怕手工拔草

最让石嫣害怕的工作是拔草,由于不让使用化学除草剂,田里各种野草疯长。工人们就必须顶着烈日,蹲在田里,靠手工一根根地将野草拔除。石嫣说:“看着那拔也拔不完的野草,有时真觉得灰心。”

农民经历成财富

农场这一季的工作10月结束,石嫣结束了她的美国之行,回到北京继续学业。

半年的“洋插队”经历,现在成为石嫣的财富。她认为,这种参与式研究值得推广。

学绝活入乐队烹中餐

【本报讯】除了干农活,石嫣还在美国学习了DIY绝活,加入“泥胶鞋乐队”,并为同事们烹饪中国菜。

北京《京华时报》2日报道,习惯在超市买食物的石嫣没有想过,酸奶、草莓酱都可以自己做。在美国农场,她学会了制作这些食物的DIY绝活,并写在博客上与大家分享。

此外,她还会自己做“原生态”的挎包。挎包是用美国普通装土豆的麻袋做外面,里衬是她在农场找的一块花布,而肩带则原本是一条印度的腰带。“别小看它,却结合了中、美、印三国元素呢”。

喜欢DIY的农民还号召石嫣加入了他们组建的“泥胶鞋乐队”。在这里所有演奏的曲子都是原创的。乐队以一种最自然的方式亮相,除了正规的乐器,也有搓衣板等另类乐器。

在农场,每日的午餐也都由农民们自己做。石嫣烹饪的中国菜很受美国农民欢迎,其中宫保鸡丁和鱼香肉丝更成为最受宠的菜。

拟尝试社区支农新模式

【本报讯】经过半年的“插队”实习,石嫣明确了自己今后要研究的方向,试验“社区支持农业”这种新模式。

北京《京华时报》2日报道,“社区支持农业”是将农业生产与社区居民需要直接挂钩,由居民每年向农场订购农产品,并直接由农场送上门。

石嫣认为,这种模式虽然在目前的中国没有推广的条件,但她希望自己能首先进行试验,“刚刚开始,我就先从一个订户、两个订户做起吧。”

爱华网

爱华网