(让商纣王“唯命是从”的妲己—— 现代版)

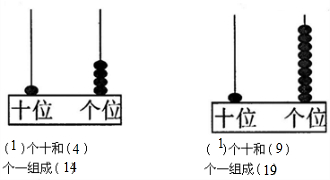

上古汉语的语序是SVO,自有文献记载(始自甲骨文)即是如此。

当代学者常常提及的所谓“上古汉语里的SOV特例”,在老闷看来,并不特别——这样的语言逻辑也存在于其他人类语言中,颇容易理解。这些“特例”,通常在表示唯一、否定和疑问三种需要强调的情况下出现。比如,《尚书.周书.牧誓》里,武王说了这样一段话:

今商王受惟妇言是用,昏弃厥肆祀弗答,昏弃厥遗王父母弟不迪,乃惟四方之多罪逋逃,是崇是长,是信是使,是以为大夫卿士。俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑。今予发惟恭行天之罚。

与“商王受惟用妇言”(SVO)相比,说成“商王受惟妇言是用”(SOV),O提前了,因而获得了被强调的效果。其实,这里的SOV,还可以理解为S-AV,A(“妇言”)乃是V(“用”)的修饰词。再比如,《诗经.魏风.园有桃》曰:

园有桃,其实之殽。心之忧矣,我歌且谣。不我知者,谓我士也骄。彼人是哉,子曰何其!心之忧矣,其谁知之?其谁知之,盖亦勿思。

这里的“不我知”,就是一个典型的否定情况下的SOV例子。其实,上古汉语否定句若为SOV语序,O通常不是代词“我”就是代词“尔”,具有很大的主观性。我们仍可以把这样的句子理解为S-AV,A(“我”)乃是V(“知”)的修饰词。“不我知”并不是“知我”的否定,而是“知我”的排除(“某不我知”的隐含意义是“某犹他知”)。“知我”的否定是什么呢?是“不知我”,例如“知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求”(《诗经.王风.黍离》)。排除,同时也是一种强调。具体,请参考老闷博文《子不我思》。疑问情况下的SOV,例子太多……一个典型例子是《论语.子罕》里的“吾谁欺,欺天乎?”。从本质上说,疑问代词O的提前,也是为了强调。

除了上述3种情况之外,上古汉语的语序几乎就是严格的SVO——比现代汉语的语序要严格得多。偶见的SOV语序,也符合人类共有的思维习惯,无法成为所谓汉语在早期就曾受阿尔泰语影响这一猜测的证据。

(不惧人言的现代版“仲子”)

另外,老闷认为,上古汉语中S和O的内部结构,是“AN”。A是形容词,N是名词。“AN”就是说:先形容词,后名词。N的内部结构呢,是“Nn”——所谓“Nn”是指:大范围的名词在前,小范围的名词在后。范围从大到小,通常是这样一个顺序:国名、身份、辈分、名字、性别。注意,1)上古汉语里表备份的“伯(孟)、仲、叔、季”诸字,老闷认为本质上都是名词,而非修饰词。比如,《诗经.郑风.将仲子》有云“仲可怀也,父母之言,亦可畏也”——这里的“仲”,就是可以单用的名词(“老二”、“二子”);2)谥号是A,不是N/n。比如,“齐姜”是“Nn”,“宣姜”就是“AN”了。

上古汉语S和O内部的这种“‘A’在‘N’先、‘N’在‘n’先”结构,老闷举出下面若干例子(对于每一个例子,也标明了生成层次——从底层到上层):

古公亶父 (公 -->公亶--> 公亶父 --> 古公亶父)

N

n1

n2

A

公 季 (公 --> 公季)

N

n

大 邑 商 (邑 --> 邑商 --> 大邑商)

N

n

A

西 伯 昌 (伯 -->西伯--> 西伯昌)

N

A

n

美 孟 姜 (孟 -->孟姜--> 美孟姜)

N

n

A

仲 山 甫 (仲 -->仲山--> 仲山甫)

N

n1

n2

郑 武 公 (公 -->武公--> 郑武公)

n

A

N

颖 考 叔 (叔 -->考叔--> 颖考叔)

n

A

N

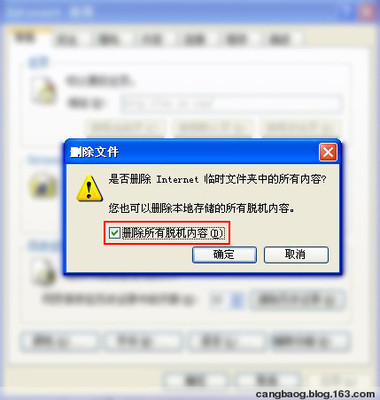

那么,现代汉语呢?其实,现代汉语,既有SVO,又有SOV。很多学者留意到,中古之后,汉语中出现了大量的“把字句”和“将字句”,一直流行至今,比如,“她很快把饭吃光了”、“我手执钢鞭将你打”。这样的句子,显然是SOV语序,在先秦汉语中是绝对没有的。

(著名的汉化胡人—— 花木兰)

台湾学者张华克在《汉语的地位》一文中说:

「把」或「將」字,剛好對映到滿語、蒙古語的賓格附加成分「be」及「ig」。滿語會說:「我書be賣了」,蒙古語會說:「我書ig賣了」。再將「be」及「ig」前移,結果形成:「我把書賣了」、「我將書賣了」之類的句形,這都是採用胡語語法的結果……元曲中有許多的詩句的處置式,明顯有先「把」後「將」或先「將」後「把」的現象,交替出現,不偏不倚。我們認為,從地理上看,北京剛好位於蒙古與滿洲的交界處,蒙古與滿洲這兩大阿爾泰語民族當時對北京的影響力是相等的,所以造就了元曲處置式中「把字句」與「將字句」出現的頻率各半的現象。再從歷史來觀察,中國的元朝是由蒙古族統治的,元朝以前的金朝,中國是由女真族統治,而女真族正是滿洲的祖先,所以從歷史的淵源也可以看出當時蒙古與滿洲這兩大阿爾泰語民族對中國的影響力是相當深遠的,他們輪流統治中國,他們以各佔一半的方式在漢語處置式中留下一些痕跡,也應該是理所當然的事。但是明朝以後,滿族再度入主中國,打破了這種平衡。滿族統治中國期間長達兩百六十八年,漢語處置式中的「把字句」受其影響成了主流,「將字句」退位成為了書面語。對映到滿族的語言習慣,「把字句」在漢語口語中優勢地位應當不是偶然造成的。

张先生的学说,尽管有些例证不够严谨,甚至未必正确,但其学说的主旨老闷认为不谬。关于汉语在中古之后所受阿尔泰语(SOV语序)之深刻影响,张先生还列举了语气助词“的”、“了”、“吗”、“啦”以及时态助词“着”、“在”、“过”、“曾”的阿尔泰语来源——很多内容还是相当有说服力的。

(阿尔泰语的现代分布)

(现代阿尔泰萨满的胡风)

因此,过去三千年间发生的事情可能是这样的:汉语本是严格的SVO语言,中古之后受阿尔泰诸语影响,融入了SOV句式,成为如今的SVO + SOV 大杂烩。

另外,现代汉语中S和O的内部次序,基本也是“AN”(‘A’在‘N’先),至于是不是“Nn”(‘N’在‘n’先),仁者见仁——但至少在很多情况下不是,而这明显与先秦或更早的情况不同!

美国著名语言学家 Joseph H. Greenberg认为,在SVO语言中,中心语都在修饰、限制成分的前边(“NA”),而在SOV语言中,情况正好相反(“AN”)。当然,这未必是一个普遍适用的规律。早期的汉语,从现存的先秦古籍来看,就既是SVO,又是“AN”。唯一耐人寻味的,是上古汉语中同时存在的“Nn”这一次序。在这一次序中,“n”在一定意义上具有“A”的性质——这是否暗示:更早期的汉语可能既是SVO,又是“NA”?比如,夏末有“妹喜”——为何说“妹喜”,而不说“喜妹”呢?再比如,上古国名/族名常称“有X”(例如,有莘、有仍、又穷等),而“有”如果是“国”(或“丘”)的记音,为何不称“X有”呢?

(现代苗族的诸夏古风)

老闷的看法是,更早期的汉语可能确实是SVO + NA这样一种语言——而这样的语序正是苗瑶/壮侗的语序。这个猜测的副产品是,汉语可能与苗瑶/壮侗系语言同源,早期与阿尔泰语(或藏缅语)的交流并不甚多!

爱华网

爱华网