端午小假,依然睡得晚醒得早,但比不过早起的鸟儿。窗外麻雀在早课,喜鹊在呼朋引伴,远处农舍的鸡鴨鹅歌唱着,不知名的鸟儿啁啾着,声音婉转清越,还有新近响起的杜鹃的啼声“布谷布谷”,不断送入耳鼓。

记得读完龙应台的《目送》一书,曾经感叹犀利的龙应台也有无以复加的温婉和感性。从二月的第一个礼拜开始,薄扶林的杜鹃开始啼叫,她就开始得“杜鹃忧郁症”。香港的杜鹃,啼叫声似乎比较独特,龙女士称之为“苦啊”,因而也将杜鹃视为“冤禽”和“苦儿”。她写了《寻找》,写了《忧郁》,只是因为杜鹃的啼泣“从清晨,到清晨,二十四小时不歇止的如泣如诉,尤其是晨昏隐晦、万物唯静的时刻,悲哀响彻海天之间。它使我紧张、心悸,使我怔忡不安,使我万念俱灰,使我想出家坐禅。”(龙应台《忧郁》)

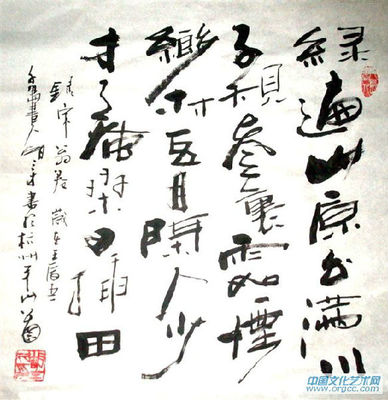

也许与幅员广阔的大地上的方言土语相似,鸟儿们在不同地域也啼得各具地方特色吧。杜鹃的叫声,有些地方解读为“布谷、播谷”或“割谷”,与农事有关,宋代的蔡襄有诗云:“布谷声中雨满犁,催耕不独野人知。荷锄莫道春耘早,正是披蓑化犊时。”至于是播谷还是割谷,大概与南北地域时令差异有关吧。解读为“不归、胡不归、不如归去”的,大概就与龙女士的感受相似了:“蜀客春城闻蜀鸟,思归声引来归心。却知夜夜愁相似,尔正啼时我正吟”,这是杜牧老先生解读的杜鹃;还有更凄惨的,龙女士引了木公的诗“山前杜宇哀,山下杜鹃开,肠断声声血,即行何日回”,杜鹃啼声哀切,诗人心更哀切;连豪气冲天的鉴湖女侠秋瑾女士,杜鹃声里,也留下了无限凄婉:“杜鹃花发杜鹃啼,似血如朱一抹齐,应是留春留不住,夜深风露也寒凄。”

其实不太愿意用“啼泣”来形容布谷鸟的叫声。尽管知道望帝春心托杜鹃的典故,也读过类似“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”的诗句,但麦收前后响起的杜鹃啼声,于我,是清脆、响亮而动听的,于忙碌的农家,大概是匆促而喜悦的吧。只有在黄昏向晚、夜幕降临的时候,幽静的山谷里回响的那些“布谷布谷”声,才多少有几分寂寞和凄清。独自行走在山路上,包裹在浓郁的花香草香中,听着这略带清寂的“啼泣”,心或是随着夜色深沉而更加沉静,或是陷于某种无解的思绪而越发沉沦。

无瞋即是戒,心净即出家。鸟之啼鸣,推想与人之各种交流应该无异,应该也充满了繁杂,充满了矛盾,有许多的美好与不美好,所谓人听出的种种意味,纯粹是人的臆想与多情。许多的事,也许本就是庸人自扰,或类于飞蛾扑火,只是人无法完全无瞋无欲,没有妄念。

叔本华曾经说过,生命是一团欲望,欲望不满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊间摇摆。

为了摆脱痛苦和无聊,人便要在精神上作种种努力。

丰子恺先生将人的生活分成三层:“一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食,精神生活就是学术文艺,灵魂生活就是宗教。人生就是这样的一个三层楼。”将灵魂生活全部归于宗教未免极端,但将信仰置于主宰灵魂的高度,却是极端有道理的——有信仰的人,往往于现实生活中更踏实笃定与平和沉静。李叔同从红尘浊世的翩翩才子遁隐佛门,苦修成了高僧大德,丰子恺先生也皈依了佛。他们应当是从佛的利乐有情、普度众生的理想中找到了心安之所吧。

哲学家冯友兰先生把人生分为四种境界:自然境界、功利境界、道德境界和天地境界。能达到道德境界和天地境界的,都是圣人贤人。大多数的凡夫俗子,大概还是痴缠沉溺于自然和功利的境界。其实细思,处于自然境界亦不能称之为下或不好,人能顺着天性,随着心意,自然而率真地活着,未必不是幸福,未必不是一种天地境界。蒙田说过,除了自由自在地活着之外,人生其他的一切目的都是可笑的。

端午三天小假,阴了两天,飘了些微雨,满山青翠。去年的艾叶还悬在门外,只是不知鸣叫的鸟儿是不是去年的那只?

唐诗里有一首《杜鹃花》,是这样写的:杜鹃花与鸟,怨艳两何赊,疑是口中血,滴成枝上花。写得凄婉哀艳,令人心痛。我读了觉得郁郁。若是学理科的女儿读到,一定会说:那不科学,一定是文科生,只有文科生才会那样想,那样写,哈哈!

野杜鹃已经凋谢了,杜鹃的啼声却很频密,很响亮。

——布谷布谷,阿公割谷......

爱华网

爱华网