冼星海,一个永远与黄河连在一起的名字,一面中华民族精神的旗帜。1905年6月13日,冼星海诞生于澳门星夜大海下的一艘渔船上,为此取名为“星海”。他出生之前父亲已经去世,从小在外祖父身边长大,六岁因祖父病逝,随母亲流落到新加坡。在新加坡他勤工俭学进入养正学堂(私塾)在那里收到了音乐启蒙教育。

1918年,冼星海随母亲回国,因交不起学费,入了岭南大学基督教青年会所办的义学,并参加了学校的管乐队,此时他得到了“南国箫手”的美誉。

1926年春天,冼星海卖掉了心爱的小提琴,考入北京艺专(在北大图书馆勤工俭学),师从知名俄籍小提琴教授托诺夫和萧友梅博士。第三年,冼星海考入上海国立音乐学院,主修小提琴和钢琴,后因参加学潮被迫退学。

1928年,冼星海考取了上海国立上海音乐院学习音乐。也就是在这一年,他结识了田汉,参加了他们的“南国社”活动。1929年底,冼星海来到素有“世界音乐文化中心”之称的巴黎,考入巴黎音乐学院高级作曲班,成为这个班几十年来的第一个中国学生,师从著名提琴家奥别多菲尔和著名作曲家杜卡斯。1935年,老师杜卡斯逝世,冼星海在巴黎音乐学院毕业,谢绝了巴黎音乐学院的挽留,毅然回国,投入到中国共产党领导的抗日救亡运动中。

回到祖国后,冼星海参加了洪深领导的上海话剧界救亡协会战时移动第二演剧队,(简称:上海演剧二队),深入田间地头、工厂矿井,宣传救国救亡。不久,他又到武汉,进入周恩来、郭沫若领导下的军事委员会政治部第三厅工作。他创作的《到敌人后方去》、《在太行山上》等歌曲深受人们喜爱。

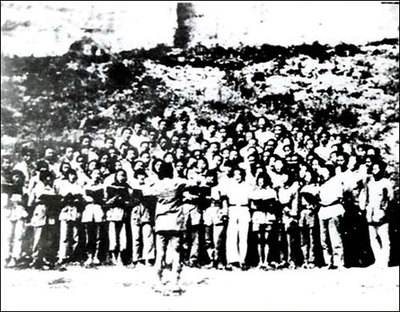

1937年8.13以后,冼星海奔赴延安。1938年冬,冼星海到达延安,在延安的一年半中,他进入创作的巅峰期,谱写了《军民进行曲》、《生产运动大合唱》、《黄河大合唱》、《九"一八大合唱》等作品。尤其是由诗人光未然作词的《黄河大合唱》,经他谱曲之后,成为中华民族音乐历史上的旷古绝唱。1939年6月冼星海加入中国共产党。

1940年5月,冼星海赴苏联为大型纪录片《延安与八路军》进行后期制作与配乐。第二年,苏德战争爆发,该片制作停顿。多方设法回国受阻,曾经过蒙古国、哈萨克斯坦等地,终因交通中断而被迫羁留于哈萨克斯坦的阿拉木图。在生活非常困窘的条件下,他相继完成了《民族解放交响乐》、《神圣之战》、管弦乐组曲《满江红》、交响诗《阿曼该尔达》和以中国古诗为题材的独唱曲。长期繁重的创作和艰苦的条件损害了冼星海的健康,因劳累和营养不良,他的肺病及多种并发症日益严重,最终于1945年10月30日病逝在莫斯科克里姆林宫医院,年仅40岁。冼星海,一个永远与黄河连在一起的名字,一面中华民族精神的旗帜。

爱华网

爱华网