中国古代抽象艺术的美感心理特征 抽象类的特征

一

宗白华先生曾以“太虚片云,寒塘雁迹”(语见沈灏《画尘》)形容艺术的空灵境界(《美学散步》第62页)。这实际上也是中国古代抽象艺术的极致:茫茫的太空中飘渺着丝丝白云,空旷的寒塘里掠过片片雁迹。“太虚”、“寒塘”是空,而“片云”、“雁迹”则是灵。空是虚、是无,而灵则是实(不同于写实之实)、是有、是灵气、是生命。这两者是空灵的两个基本点,也是所有超越了形似的抽象艺术的两个基本点。但灵实以空为前提条件,周济说:“空则灵气往来”(《介存斋论词杂著》),可见不先求空,灵气就无法产生。不过反过来说,没有灵,空就成了“顽空”(苏辙语)、“死空”,谈不上美感的力量了。因此中国古代美学谈空灵往往表现出一种辩证的眼光。苏轼说得好:“所贵于枯澹者,谓其外枯而中膏,似澹而实美,渊明、子厚之流是也。若中边皆枯澹,亦何足”(《东坡题跋》卷二,《评韩柳诗》)。“外枯”乃指外形的简约、空虚,“中膏”是内在的生命力之旺盛,所以“似澹而实美”,并非一片死寂枯竭。刘克庄说过类似的话叫“若近而远,若淡而深”(《跋裘元量司直诗》《后村先生大全集》卷101)。金圣叹则用“虚中有实、实中有虚”来表达这种艺术境界(《第五才子书施耐庵水浒传》第二十六回总批)。

那么,这种空而灵、虚而实的境界是怎么产生的?这就涉及到“简”的问题。简者,简约,美学上的简约不同于科学论文或其它实用文体中的省略(详下),而是说廖廖数笔而意趣盎然,也就是说:以极其简化的线条传达极其丰富的意蕴,从而使人想象于无穷。如果一首诗、一幅画中的意象或线条既简约而又有无穷的美感发生之力,那么这首诗或画就达到了简约和空灵。李东阳认为王维的“返影入深林,复照青苔上”二句诗“淡而有味,近而愈远”(《麓堂诗话》),恐怕正是因为它们以简约洁净的意象深深地透射出丰富的宁静、闲适、恬淡的心境和意蕴的缘故。

总之,从美感经验的角度说:空灵和简约是指简化的外形中包蕴着丰盛的美感发生之力,每一意象、每一线条、色彩、音响都凝聚着旺盛的、生生不息的美感张力。如宗白华先生说的:“中国山水画趋向简淡,然而简淡中包具无穷境界。倪云林画一树一石,千岩万壑不能过之。”(《美学散步》第24页)。而这,不正是抽象艺术超过与实艺术的地方吗?

但必须充分注意的是,从美感心理特征上讲的简约,不同于科学论文和其他实用文体中的所谓“省略”。“简约”是美学概念,而省略则是修辞学的概念。当刘知几说:“文约而事丰,此述作之尤美者”时,他的着眼点正是省略而不是简约,更不是空灵。这在他所举的一个例子中可以看得很清楚:“《汉书·张苍传》云:‘年老口中无齿’。盖子此一句之内,去‘年’及‘口中’可矣。夫此六文成句,而三字妄加,此为烦字也”(《史通·叙事》)。“烦宇”即从修辞学角度讲的不必要的字,多余的字,而不是从美感心理特征上讲的如何做到言少而意足。由于史与文艺毕竟着眼点不同,所以有时就会出现合乎史之简而不合乎文艺之简的情况。如宋代的陈騤就犯了这个错误,他说:“且事以简为上,言以简为当。言以载事,文以著言,则文贵其简也。文简而理调,斯得其简也。读之疑有厥焉,非简也,疏也。《春秋》曰:‘陨石于宋五’。《公羊传》日:‘闻其磌然,视之则石,察之则五。’《公羊》之义,经以五字尽之,是简之难者也”(((文则》卷上)。陈氏区别简与疏本来是极当的,但认为《春秋》所载一定高于《公羊传》,从史学角度看可能有理,从文艺角度看则未必然。《公羊传》用“闻”、“视”、“察”几个动词写出了人物的动作和神态,从“闻”到“视”不仅是时间和动作的过程,一也是心理的过程。好奇心的产生,而复由“视”到“察”更微妙地点出了这两个动作的区别:“视”可为扫视,而察则细察,故能知其数量为五。这种对细微的心理状态的描写对史书来说或许是“烦言”不合乎简,但于文学的美感力量来说却是不可或缺的,没有它就成了贫乏而不是简约。可见,不同的文体对简有不同的要求,空灵简约作为抽象艺术所特有的风格,它的美感心理特征是简约中传达出丰富的情绪意蕴,于接受者的心理说,须能通过简约的形色意象(感官层次)领会深厚饱满的情绪力量(心理—精神的层次)。相比之下,李东阳对此就有较深的领会:“《大风歌》止三句,《易水歌》止二句,其感激悲壮,语短而意愈长”(《麓堂诗话》),这才是从美学意义上讲的简。在古代文论中,简约空灵往往与“远”、“丰”、“深”等连用,而史论中则往往与“省”、“略”等一起出现,亦可见出着眼点的不同。

从语言符号与心理的关系看,艺术符号是人类情感的表现性形式(苏珊·朗格语,见《艺术问题》,中国社会科学出版社1983年版),而科学语言或实用文体(包括史书)的语言符一号却是指标性的语言,后者指称外在的事实信息,不作用于接受者的情感,而作用于认知(而艺术语言则不指称外在的事实信息,而表达人类的情绪意味),因而能用尽可能少的符号载体传达必要传达的认知信息,这就是科学语言的简;而用尽可能简化的符号传达尽可能丰富的美感,这则是艺术符号的简。现代结构主义的流派之一-布拉格学派认为:“当语言用来传达信息时,它的认知或指称功能就发生作用;当语言用来表明说话人或作家的情感或态度时,它的表达的或情感的功能扰显示出来”,“当语言的表达方面占支配地位时,语言便是被人们以‘诗歌的’或‘美学的’方式加以使用,’(《霍克斯:《结构主义与符号学》,上海译文出版社,1987年版)。指称功能不同于表情功能,因而指称性符号的简的要求,当然也就不同于表情性符号的简的要求了。

二

最能体现中川古代抽象艺术简约而旨丰、虚空而灵气弥满的特点的,是所谓“逸”。

“逸”主要见于画论。唐代张怀瓘《画品》于神品、妙品、能品之外另加“逸品”。后宋苏辙、苏轼、黄休复,清浑洛等均尚“逸品”。苏辙《汝州龙兴寺修吴画殿记》:“昔予游成都,唐人遗迹,遍于老佛之居。先蜀之老,有能评之者日:画有四格,曰能、妙、神、逸。盖能不及妙,妙不及神,神不及逸”(《栾城后集》卷二十一)。黄休复《益州名画记》:“画之逸格,最难其俦。”

那么什么是“逸”呢?黄休复认为:“拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘。笔简形具,得得自然。莫可楷模,出于意丧。故目之日逸格尔”(《益州名画记》)。可见,“逸”有以下几个特征:(1)不拘常法,超越规矩;(2)以精研彩绘为鄙,追求洒脱素淡;(3)笔墨简约,而又不失形象,即用笔十分简化而形象鲜明悦目(这即是不舍具象的抽象,与西方抽象艺术中的无对象艺术〔non-Objective〕和非具象艺术〔non-figurative〕不同);(4),“逸”的把握纯出自然,非关人力,是一种下意识的“一挥而就”。显然,“逸”的理论把简约空灵的理论发挥提升到了一个更高的阶段,是中国古代抽象艺术理论的进一步完善化。黄休复对逸的推重是以孙位为例的(所谓“逸格一人”即孙位)。所以在他对孙的品性及画风的描述中看出他对“逸”的特征的更详细的理解。《益州名画记》:

“孙位者,东越人也。……性情疏野,襟袍超然,……鹰大之类,皆三五笔而成。”

“性情疏野,襟袍超然,”说的是孙位为人超越脱俗,不拘小节,达到了一种精神的自由境界,这是讲“逸”与人品的关系,下文再述。“三五笔而成”者,简也,“逸笔草之”是也。可见“逸”的把握是用高度简化的笔墨勾勒物体的结构,只有高度简化才能产生“逸”的效果。“逸者必‘简’,而简也必是某种程度的‘逸’。”(徐复观《中国艺术精神》第278页,春风文艺出版社,1987年版)。由于简必产生“空”的“无”的效果,所以清代的挥洛就把”逸”和“无”联系了起来:“香山曰:须知千树万树,无一笔是树。千山万山,无一笔是山。千笔万笔,无一笔是笔。有处,恰是无,……无处,恰是有,所以为逸也。”(《南田画跋·题画》)此论粗看似妄,细味则精妙无比。无即是空,有即是灵,也就是说只有空才能灵,而空和灵的统一就是“逸”。“无一笔是树”,非无树也,不拘于树也,不拘于树之细节的摹拟,故能超出于此一物质性的树,超出形似,而达于神似,达于似与不似之间的妙境,使观者于树的形象作无穷之联想,树也就成了作者主观精神的外化,是高度凝炼因而具有饱满的情绪张力的结构。所谓“无一笔是山”、“无一笔是笔”等皆当作如是观。可见“逸”的精神是脱离对象形相细节而作简化的结构把握,这种结构把握是基于主观情感和客观对象之同构对应基础上的,它的操作特点是“逸笔草草”,自由而迅速。

综上所述,“逸”之品格为:首先,要求作者精神上的极度自由超然,所谓“憩于閬风之上,泳于泬寥之野”(恽恪《题山谷画》),这是超越对象的细节描摹而达于“逸”的主观条件;其次,“逸”是在极为简约的笔墨基础上产生的抽象空灵的美学效果,所谓“洗尽尘滓,独存孤迥”(《恽恪《南田画跋·郭恕先》);最后,“逸”的创造是心灵的自由运作,不借人力,纯凭兴会,迅速而利落,体现了在心物同构对应基础上的创作的自由境界,所谓“庐遨之游太清,列子之御冷风”(《南田画跋·子夕》)是也。所有这一切都是中国古代抽象艺术的基本精神之所在,而尤其是人格的高逸,历来为人所重,在此稍加发挥。

中国古代关学常以人品论文品,把艺术精神放在人生境界的高度加以观照。“逸”原系指人品而言。《论语·微子》:“逸民,伯夷、叔齐、虞仲、夷逸……。子日:不降其志,不辱其身,伯夷叔齐与?…谓虞仲、夷逸,隐居放言,身中清,废中权。”何晏《集解》:“逸民者,节行超逸也。”又引:“清,纯洁也”。徐复观先生总结出三种“逸”,一是不肯受世俗污染的高逸;二是生活人性的清纯,清逸;三是超逸,是对以上两点的总结。这三者是不可分的,“超必以性格的高、生活的清为其内容,所以‘高’、‘清’、‘超’都是逸的内容与态度”《中国艺术精神》,第276页)。从人品的“逸”产生了艺术的“逸”,从而“逸”也就和庄子哲学中的虚静齐物、逍遥超脱的人生态度联系起来了。

三

如果要为中国古代抽象艺术理论中的空灵简约和逸的见解寻找现代心理学的依据,则有格式塔心理学。

大量地将格式塔心理学原理用于解释艺术问题特别是艺术知觉问题的,是美国当代学者鲁道夫·阿恩海姆。阿恩海姆的《艺术与视知觉》一书有很多地方谈到了简化问题,用他的研究成果来解释空灵、简约、逸等,将会大大加深我们的认识。

阿恩海姆认为:简化有两种意思,一是“简单”,这是从量的角度说的,“它是指某一个祥式中只包含着很少几个成分,而巨成分与成分之间的关系很简单”(《艺术与视知觉》,中国社会科学出版社,1984年版,第66页),它的反义词是复杂;这种意义上的简化在艺术中不是主要的。二是指把丰富的意义和多样化的形式组织在一个统一的结构中,“当某一件艺术品被为具有简化性时,人们总是指这件作品把丰富的意义和多样化的形式组织在统一的结构中。在这个结构中,所有的细节不仅各得其所,而且各有分工”(同上,第67页)。这也就是说,简化性从作品本身的美感心理特征看,其符号和结构具有十分饱满的情绪张力;从读者的主观反应看,这种结构是具有强烈的美感生发之力的。阿恩海姆反复强调这点,他说:“所谓简化,并不是指一个式样中包含着很少数目的成分”(同上,第69页),因此简化性不但不排斥丰富性,而且恰恰是以后者为必要条件的。如果不能传达丰富的内涵,简单就成了单调、枯竭,正如阿恩海姆说的:“如果用简单的形式传达一种简单的意义,这肯定会产生一种简单的结构,然而在艺术中,这只能导致某种厌倦感和单调感”(同上第75页)。简化必须是多样的统一。因此,简化是质的概念而不是量的概念。在比较艺术中的简化与科学中的“节省律”(经济原则)时,阿恩海姆认为:“节省律是要以尽可能少的假定去包括所研究的现象的所有方面”,而“艺术领域内的节省律,则要求艺术家所使用的东西不能超出达到一定的目的所应需要的东西,只有在这个意义上的节省律,才能创造出审美的效果”(同上,第68页)。对照上文即可知,科学的节省律相当于中国古代史论中的“简”,着眼于最经济地传达指称性信息;而艺术的简化则相当于“空灵”、“逸”,着眼于以最简化的艺术符一号形式传达最丰富的审美情感。可见,阿恩海姆所说的简化的简约而丰富,正相当于上文所分析的抽象艺术的两个基本点。离开了内容表达的丰富与否,是无从谈简化的。明代的苏伯衡说:“(为文)宜繁宜简?曰:不在繁,不在简。状情写物,在辞达。辞达,则二三言而非不足;辞未达,则千百言而非有余”(《空同子瞽说二十八首》,《苏仲平文集》卷十六)。“辞达”即内容丰富,意义饱满;“辞未达”则相反。明代的杨清说“繁有美恶,简有美恶”(《沦文》),也是说的离开了意义表达的丰富与否,是无法评判好坏的。阿恩海姆是从视觉及视觉对象的结构特征入手分析出简化规律的。而他所说的结构特征“不是指成分而言。特征是事物的结构本质。”(同上,第72页)。

那么,怎么才能达到简化的效果呢?阿恩海姆说:“当再现过程不再拘泥于事物本身的形状时,向简单的形象生成的趋势就获得了白由运动的机会”(同上,第176页)。这可谓是一语中的!简化实际上是一种抽象,即超越对象的形似,而通过主观精神的自由运作把握对象的结构,简化出对象的结构本质。以此来看空灵、逸等,就可知:空灵和逸所要求的不是什么数量上的、外形上的减增,而是一种艺术的抽象,是一种以具体可感而又极度简练的形式结构传达丰富的美感经验。这种形式结构必须具有极大的美感凝聚力和包容性,它是与拘于形似〔细节真实)相对的。这种拘泥在中国古代美学中称之为“巧”、“粘”等。中国抽象艺术追求的是“不粘不脱”,“个摄四旁,环中自显”的效果,这种效果严羽称之为:“空中之音,相中之色,水中之月;”如冠九则把它描述为:“空潭印月,上下一澈”、“清馨出尘,妙香远闻,’,是与“沾滞”相对立的(《都转心庵词序》)。而“粘滞”就是拘于物似,不能从对象的细节中超越出来,徒有其形而不见其神,这是“空灵”和“逸”的反面。要做到不粘,就须“以追光摄影之笔,写通天尽人之怀”,“萧散简远,妙在笔画之外”(苏轼《书黄子思诗集后》),是所谓“太虚片云,寒塘雁迹”,这种境界,高日甫称之为;“即其笔墨所未到,亦有灵气空中行”(转引《美学散步》,第70页)。

粘着和写实又称为“巧”。“巧”的意思是只在细枝末节上下功太,精雕细琢,中国古代美学历来不屑一顾。清代的汪师韩有言日:“家伯初白老人尝教余诗律。谓:诗之厚,在意不在辞;诗之雄,在气不在直;诗之灵,在空不在巧”(《诗学纂问》,《清诗话》上)。可见“灵”与“空”有缘而与“巧”无涉。这种巧是雕虫小技,是小巧,而非大巧,黄山谷《与王观复书》云:“所寄诗多佳句,犹恨雕琢功多耳。简易而大巧出焉,平淡而山高水深,似欲不可企及”,雕琢就是拘于形似的写实,是巧之小焉者,而未进乎道。

以上是用阿恩海姆的理论来释空灵与简化。如果用克莱夫·贝尔的简化理论来看,简化是造成有意味的形式的必要手段。贝尔说:“简化对于整个艺术来说都是必要的。没有简化,艺术不能存在,因为艺术家创造的是有意味的形式,而只有简化才能把有意味的东西从大量无意味的东西中提取出来”(《艺术》,第151页)。但贝尔补充说:“一个艺术家为了使他的构图有把握,他想到的第一件事就是简化。但是简化并不仅仅是去掉细节,还要把剩下的再现形式加以改造,使它具有意味”(同上,第155页)。贝尔的理论与阿恩海姆不谋而合,简化不是数量上的增减,而是一种凝聚,是对对象的结构特性的把握。它是基于格式塔理论中的同构对应说之上的,是物的又是心的,因而是有意味的。阿恩海姆说过:“简化要求意义的结构与呈现这个意义的式样的结构之间达到一致。这种一致性,被格式塔心理学家称为‘同型性’”(《艺术与视知觉》,第75页)。

四

空灵、简约、逸,不仅深得中国古人的青睐,亦为西方现代抽象艺术所崇尚。抽象主义的奠基人之一、俄国的马列维奇曾十分推祟空白的效果,并认为:“简化是我们的表现,能量是我们的意识”(转邵大箴《论抽象派艺术》,《文艺研究》88·1)。更有人认为:克利、康定斯基等人强调艺术的抽象化,“除了受西方现代哲学的影响之外,从东方唯心主义哲学中吸取了他们认为有用的东西,吸取了有与无、实与虚的辩证法,也是重要的原因。”(邵大1箴《从“新艺术运动”到“包浩斯”》,《世界美术》85.·1)。我们并不否定东方古代抽象艺术与西方现代抽象艺术的相似处以及前者对后者的影响。但是,由于文化传统、哲学思想、民族心理等差异,两者在美感心理待征上却显示出了各异的风貌。

中国古代抽象艺术起源于老庄哲学(尤其庄子的人生哲学)中关于“虚静”的理论。虚静作为从焦虑不安的心理状态中超越到“独与天地精神往来”的“游”的中介,它的核心是“忘”:忘人世、忘功名、忘利禄,以至于忘死生、忘自我。所谓“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通”(《庄子·人间世》);所谓“故曰:夫恬淡寂寞虚无无为,此天地之本而道德之质也。故圣人休焉。休焉则平易矣,平易则恬淡矣。平易恬淡,则忧患不能入,邪气不能袭,故其德全而神不亏”(《庄子·刻意》)。这种与世无争、放弃竞争、恬淡无为的人生理想是中国古代抽象艺术的根源,也是其美感形态的核心。空灵、简约、逸等都是从中发展出来的。表现于作品中则是追求和表现极度的宁静恬适、淡泊洒脱的心灵境界,不要一丝一毫的内心骚动和不安焦虑,如皎然《诗式》所形容的“孤松片云,禅坐相对。无言而道合,至静而性同。”如上所述,“逸”的本义就是人品的超然飘逸。正因如此,在魏晋时代,许多用以形容人格性情之恬淡宁静超逸的词如“远”、“旷”、“达”、“淡”、“清”等都与“逸”义同。而“简”本身也在《世说新语》的人物品评中随处可见。(参见徐复观:《中国艺术精神》,第276-277页)。对于人格的恬淡无为、旷达清静与艺术风格上之“空灵”、“逸”的关系,宗白华先生有极深的体悟。宗先生说:“艺术心灵的诞生,在人生忘我的一刹那,即美感上所谓‘静照’。静照的起点在于空诸一切,心无挂碍,和世务暂时绝缘。这时一点觉心,静观万象,万象如在镜中,光照莹洁,而各得其所,呈现着它们各自的充实的、内在的、自由的生命,所谓万物静观皆自得。(《美学散步》第21页)。这是宁静超越的极致,也是空灵LJ逸的极致。

不崇拜模仿自然,故中国艺术不同于写实而趋向抽象;而不作无限的迫求(所谓浮士德精神),忘却烦闷忧愁、仿徨不安,以表现一种深深的静寂,故又有别于西方现代抽象艺术。如果比较一下蒙克的《呐喊》、达利的《内战的预感》等作品,就会明显地感受到这是两个多么不同的世界!后者是现代人孤独、分裂、虚无的内心世界的外化,是个骚乱不安的世界。

这里,我们碰到了一个十分有趣的艺术史现象:中西抽象艺术都起源于人类对外部世界的恐惧和焦虑,而退向内心寻求安宁,但中国古代艺术家寻求到了,西方现代艺术家却没有。西方抽象艺术中那些光怪陆离的色彩、畸形扭曲的线条、不可辨认的对象,是西方社会现代人那颗动荡、喧哗、骚乱的心灵的表现。蒙克在谈到自己的那幅著名的《呐喊》时说:

我和两个朋友一起散步。太阳下山去了,突然间,天空变得血样的红,一阵忧伤涌上心头,我呆呆地停在栏杆旁。深蓝色的海湾和城市上方是血与火的空际。……我独自站在那里,由于恐怖而战栗,我觉得大自然中仿佛传来一声震撼宇宙的呐喊。

—《蒙克的几幅作品》《世界美术》1981.2

这是一种孤独而绝望的呐喊。流线型的线条布满了天空,仿佛阵阵巨大的声音在震颤,在向那个孤独者施加压力。由于恐怖、战栗和极度的痛苦,画布上的人物的嘴和身体都扭曲了,无限膨胀变形的头部表现出心灵的强烈的、爆炸似的不安,而强烈的红色和蓝色的对比又进一步强化了这种情绪。

那么,造成这种差异的原因是什么呢?全面的比较是不可能的,这里只想从中西方人与自然的关系谈点看法。

中国古代哲学向往天人合一,强调人和自然的亲和、圆满和协调,强调人对自然的顺应。这样就可以超越忧虑和烦恼以达于“独与天地精神往来”的“游”的境界。《庄子·养生主》:“适来,夫子顺也;适去,夫子顺也。安时而处顺,哀乐不能入也。”应顺自然规律就可以超越哀乐的情感,超越对死亡的恐惧,故庄子提出要:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通”(《庄子·大宗师》)。这是一个为人类提供了安乐的自然,无论这里有多么浓厚的逃避主义,但它为中国人的灵魂提供了栖息之地却是事实。请听:“从山阴道上行,如在镜中游”,王羲之是多么闲恬;“目送归鸿,手挥五弦,俯仰自得,游心太玄”,嵇康是多么自在;“独坐幽重里,弹琴复长啸。深林无人问,明月来相照”,王维的孤独感是多么自然地消溶在可亲可爱的自然中。宗白华先生说:“中国人抚爱万物,与万物同其节奏,”(《美学散步》,第95页),这既道出了中国人与自然的亲和关系,又点出了空灵风格的最深底蕴。

但在西方,人和自然对立始终是主要的,而上帝的死亡,社会群体的消解(他人是我的地狱)使得现代西方人作为个体的存在,失丢了一切归属感。他成了孤独的流浪儿。上帝、自然、他人都是异己的。因而他们的作品无法不表现出深深的孤独、苦闷、骚乱与不安。现代西方抽象艺术中的自然当然也就不再是宁静安闲的,而是不可辨认的、畸形扭曲的。中国古代艺术家逃向自然并顺应自然,因而虽不模拟自然却并不着意扭曲它,中国抽象艺术中的自然是可辨认的、安宁的,为自然传神,用简化的形式表现其深层的结构,这才是中国古代抽象艺术的特色。

这,大约就是中西抽象艺术的根本区别吧?

更多阅读

中国古代文人书房的风雅情趣 古代文人风雅九事

在以文为业、以砚为田的读书生涯中,书房既是中国古代文人追求仕途的起点,更是他们寻找自我的归途。当厌倦了政治的黑暗与社会的争斗,躲进小楼成一统,吟诗作画,“雪夜闭门读禁书”,或是两三同好,“奇文共欣赏,疑义相与析”,是人生必不可少的消

中国古代女同性恋的发展历史 古代内衣发展历史

中国古代的女同性恋者追溯中国的女同性恋历史,有正式史书记载的大概始于汉武帝时的陈皇后。陈皇后失宠后十分寂寞,就叫一个女巫(其实这个女子是否是女巫还很难说)穿了男子的衣服,扮为男子,共卧起,俨若夫妇。这件事被汉武帝知道后,十分震怒

中国古代最著名的美女珍藏版 中国古代著名建筑

中国古代最著名的美女(珍藏版)1、娥皇娥皇,四千多年前的舜帝二妃(娥皇、女英)中的一个,尧见舜德才兼备,为人正直,办事公道,刻苦耐劳,深得人心,便将其首领的位置禅让给舜,并把两个女儿娥皇、女英嫁给舜为妻。娥皇无子,女英生商均。2、女英传

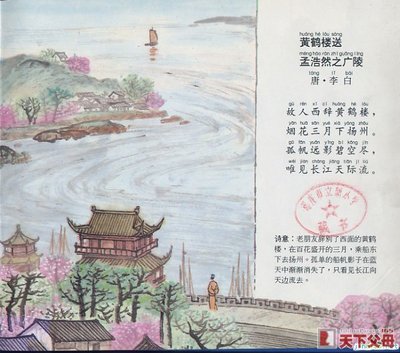

中国古代送别诗词的文化观 送别古诗词

俗话说:“相见时难别亦难。”在现实生活中,离别是一种常事,在诗词中更是一种历写不衰的主题。到高中阶段,以离别为题材的中国古代诗词对于学生来说已屡见不鲜了,那么怎样去感受离别,如何理解离别时古人的种种心态呢?我对此得出了一些肤浅的

中国古代最牛的两位落榜生 古代名人科举落榜次数

中国古代最牛的两位落榜生本文作者 倪方六眼下,很多考生可能都在焦急中等待考分的出来。需要提醒的是,高考既然是考试,总有考中和落榜的两种结果。所以,心理上要有准备,还是那句讲了多年的话——一颗红心,两种准备,现在人生成功的管道多

爱华网

爱华网