“失荆州”历来被认为是蜀汉衰败的开始,而当事人关羽更是招致各方口诛笔伐,指责其粗心大意、骄傲轻敌,没有很好的贯彻隆中对的战略思想,破坏了孙刘联盟,给魏吴以可乘之机,丢了荆州,进而引发骨牌效应,导致蜀国的最终灭亡。大意失荆州甚至成了一条成语,比喻因疏忽大意而导致失败或造成损失。其实,关羽失荆州的原因是多方面的,也并非是蜀国灭亡的导火索,让关羽承担这样的责任,是不公平的。

一、荆州的战略意义

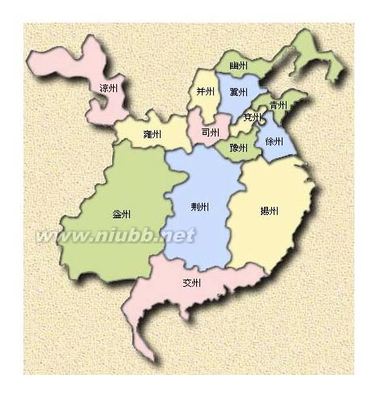

三国时期的荆州是一个范围相当广阔的地区,“北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀”,囊括了现在湖南、湖北全境,江西、两广、河南、贵州的部分地区,下辖九个郡:南阳、南郡、江夏、零陵、桂阳、武陵、长沙、襄阳和章陵,所以又叫“荆襄九郡”。

赤壁之战后,曹、刘、孙三家分掌荆州:曹操占据南阳、襄阳、南郡三郡,刘备占据长江以南的零陵、桂阳、武陵、长沙四郡,孙权只有江夏郡。后来经过周瑜的努力,孙权从曹仁手上把南郡抢了过来。刘备入川借南郡,夺得益州之后,几经周折,舍弃了零陵、桂阳、武陵、长沙,坐实了南郡。值得一提的是,荆州是当时唯一的三家都有份的地区,对荆州的占领体现了另一个层面上的“三国鼎立”。

那么,荆州在战略上真的有这么重要吗?

对于曹操来说,拿下荆州,就可以顺江而下,长驱直入,扫平东南。历史证明西晋灭吴,统一全国就是这么干的。但如果失去荆州,就等于失去了中原的屏障,宛城、洛阳、许都一马平川,无险可守。这也是为什么当关羽水淹七军之后,曹操要迁都的原因。再远一些时候,当年曹操跟袁绍决战于官渡之时,就有人建议刘表趁虚出襄樊,袭许都,只是狐疑不决的刘表没有采纳而已。有这样的前车之鉴,曹操对荆州又岂能掉以轻心,镇守襄樊的是曹营第一大将——曹仁,足可见其重视程度。曹仁此人论功业胜于夏侯惇,论名望高于夏侯渊,论党族则亲于五子良将,史书说他:曹大司马之勇,虽贲、育弗加也!

对于孙权来说,拿下荆州,进可图中原,退可保江东。鲁肃为孙权设计的方略是:“荆楚与国相邻,水流顺北,外带江汉,内阻山陵,有金城之固,沃野万里,士民殷实,若据而有之,此帝王之资也。”鲁肃死后,吕蒙出任大都督,总领全军。(注:当年周瑜只是出任左督,程普任右督。由此观之,吕蒙的实际权力是盖过周瑜的)。孙权曾问计于吕蒙,我们的战略重点是放在徐州还是荆州?吕蒙回答说:徐州守军相对薄弱,吴侯要打自然能打赢,只是,等到曹操再来进攻的时候,您要想守住也是比较困难的。不如攻关羽,夺荆州,那样就会全线控制长江天险,需不需要跟刘备结盟已经不重要了,正是“何忧于操,何赖于羽?”孙权“深纳其策”,从此战略中心就放在了荆州,至于东线守住即可。

对于刘备来说,若占领荆州、益州,待时机成熟,一军向宛、洛,一军出秦川,令曹操首尾不得相顾,则霸业可成,汉室可兴,这就是诸葛亮在隆中为其设计的战略规划。占领荆州,不仅是把挺进中原的跳板稳稳地站在脚下,还能对孙权形成战略威慑,迫其与自己联盟。由于荆州和益州的长江一线,地形过于险要,若失去了荆州,就等于是葬送了整个蜀汉的东线,兴复汉室的概率一下子就打了对折,这种情况下再要想实现刘备的人生理想,就只剩下N出祁山这一条路了。这是刘备不愿意看到的,所以他只带了庞统、黄忠、魏延等入川,留下诸葛亮、关羽、张飞、赵云等一起镇守南郡,这就不难看出刘备的真实意图了:益州是根本,荆襄是关键。

由此可见,荆州对魏蜀吴三家来说都是至关重要的,只要有机可乘都想据为己有。换句话说,守荆州这项任务是非常艰巨的,表面上波澜不惊,实则暗潮汹涌,各方虎视眈眈,稍有不慎就有可能出现危险。

二、关羽发动的襄樊战役回顾

建安二十四年(公元219年)春,黄忠在定军山大破曹军,刀劈夏侯渊,进而夺取汉中。曹操率军西征,刘备坚守不出。两军对峙月余,孟德寸进不能,只好班师回朝。刘备则趁势拿下上庸,稳住汉川,取得了汉中战役的辉煌胜利。

接到西线传来的捷报,关羽应该是非常激动的。公元219年,那一年,关羽年近六旬(一说57岁,一说58岁),已经处于真正的烈士暮年了,斩颜良诛文丑的壮举已经是二十年前的事了,这么多年关羽一直没有得到表现的机会,作为一个武将他是寂寞的,张飞、赵云、马超、黄忠、魏延在西线驰骋疆场,斩将立威,破军杀贼,屡建奇功。这一刻或许闪过这样的念头:黄忠年近七旬,位列五虎之末,尚可斩夏侯渊,为大哥立下汗马功劳。我正当盛年,五虎之首,岂有不敌曹仁匹夫之理?看我斩曹仁,取襄樊,为兄长锦上添花,定不负桃园结义之情!传令下去……

建安二十四年(公元219年)七月,关羽率军北征驻扎在襄樊地区的曹仁所部,围住襄阳,攻打樊城。曹操派于禁、庞德率军驰援樊城。恰逢暴雨致使汉水猛涨,关羽见机水淹七军,擒于禁,斩庞德,困曹仁,威震华夏。曹操闻讯,一方面急派徐晃领军解樊城之围,一方面采纳司马懿、蒋济的建议,离间孙刘,诱孙权攻南郡,关羽、刘备必回援南郡,如此则樊城无忧矣。果然,曹操、孙权一拍即合,也不记得还有什么友好互助条约,趁关羽在襄樊地区与徐晃、曹仁鏖战,后方空虚之机,袭夺关羽在荆州的大本营——江陵,并按计划占领夷陵、公安等地,使关羽陷入魏吴的南北夹击之中,军心溃散,西归无路,败走麦城,被寂寂无名的马忠所擒,一代猛将就此陨落,疼得刘备“大叫一声,昏厥于地。”

整个战役自7月开始,12月彻底结束,前后6个月时间,在中国历史上,这样规模的局部战役时间是不算短的。同时期的官渡之战、赤壁之战前后也只有半年时间,但规模远不在一个层次上。

公元221年,刘备以为兄弟报仇为名,亲率十万大军伐吴。做了皇帝的刘玄德意气风发,恃强冒进,看人的眼睛也是向下的,多少有点不把陆逊放在眼里的意思,结果在夷陵被陆伯言一把火烧回了白帝城,强自吞下“覆军杀将”的苦果,国力大损,基本上毁了诸葛丞相当年制定的宏伟战略蓝图,令人不胜感慨。“寝则同床”的兄弟先后在同一个地区输给同一个对手,也算是缘份吧!

三、所谓的“大意”指的是什么?

估计有两层意思:一个是说关羽不应擅自发动襄樊战役,其时南郡应该坚持战略固守,夺取襄樊就当时而言意义不是很大,或者说时机还不成熟;另一个是关羽在前线听说吕蒙因劳成疾,病倒了,孙权派陆逊暂代其职之后,以为陆逊不足为惧,江陵无忧,遂调兵北上,不想被吕子明白衣渡江,袭占江陵,导致南郡大本营丢失。

第一种说法的潜台词是:荆州的局面平稳,关羽若不妄动干戈,则荆州不会丢掉。那么荆州当时的局势到底怎么样呢?曹魏方面显然是以防守为主,曹仁数千人马驻樊城而不是襄阳,即可证明这一点。孙吴方面在刘备入川时,通过各种手段把长沙、武陵、桂阳、零陵四郡接管了过来,形成对南郡的东南合围之势,对于孙权来说襄樊的战略价值是远远比不上南郡的,大都督吕蒙亲自坐镇陆口就很耐人寻味了。蜀汉方面的政策很模糊,演义中说诸葛亮入川时给关羽留下八字箴言:北拒曹操,东和孙权,据此判断就姑且认为也是防守吧。这样看来,荆州安定与否就应该是由孙权说的算了。

孙权如果甘心于坐断东南,那么吕蒙就不会在荆州挑起事端了。可惜,在那个天空下,有志于克成帝业的不是只有曹孟德、刘玄德,还有孙仲谋。公元229年,孙权称帝时对文武公卿说了一句:“昔鲁子敬尝道此,可谓明于事势矣!”表明上是在夸鲁肃,实则感叹高山流水知音难觅啊!易中天老师曾说孙权这个人命好,江山人马老爹大哥都给他准备好了,来的容易。但是似乎还是忽略了点什么:孙权上位以来,直到公元219年,还没有经历过什么重大挫折,杀了黄祖,报了父仇,刘表也早早的就死了,赤壁之战打赢了曹操,大部分荆州被他踩在脚下,刘备这个直接的竞争对手也把大队人马带到四川去了,在南中国这片土地上,碧眼紫髯的孙仲谋确实有“天下英雄谁敌手?”的豪气。所以,让这样的人在关羽面前低头,那怎么可能呢?而且,他也不可能舍近求远去找曹仁的晦气。孙权既然可以心安理得的接手长沙四郡,想必再搭上一个南郡应该也不是问题。

孙权方面的动向对于浪迹江湖几十年的关羽来说应该不是秘密,武将,特别是优秀的武将对战争的嗅觉是非常灵敏的。吕蒙向孙权推荐陆逊代大都督之职时说“未有远名,非羽所忌”,关羽忌什么?当然是担心东吴对荆州采取军事行动喽。这就很有意思了,两家虽然表面上结盟,但对方总是盯着自己碗里剩下的最后一块肉,随时都想伸一筷子,搞笑的是双方对此居然也心知肚明。要不然关羽在江边屯兵,设沿江烽火台干嘛!在这种情形下,任何成熟的政治家、军事家都不会认为荆州的局势是平稳的,分明是危机四伏嘛。这个时候再谈“东和孙权”会不会太儿戏啊!

正所谓匹夫无罪、怀璧其罪,孙权并不想置关羽于死地,他只是贪图南郡,进而霸占整个荆州而已,他已经做好了动武的充分准备,只是再等一个借口而已。他有借口吗?没有。那怎么办?制造借口。孙权找了两个借口,第一个是“求婚”。孙权派人去跟关羽说媒,想结成儿女亲家,结果说媒的人被关羽大骂了一通,孙权恼羞成怒,开始着手私底下利诱糜芳、傅士仁,分化关羽集团。关于这件事,《三国演义》中有更加龌蹉的描写,罗贯中为了渲染关羽的骄横,居然说什么:吾虎女安肯嫁犬子乎?这样的话,实在是混账透顶。关羽总是喜欢自称熟读春秋,以为儒将。你是汉寿亭侯不假,凭什么说人家吴侯之子是犬子。再说了,你这样比喻,让刘皇叔情何以堪,人家娶了孙权的妹妹,明媒正娶这可不是随随便便能赖掉的。所以,笔者断言,云长绝对没有说上面的话。即使说了,大约只能是:吾女岂能嫁权子,不合人伦也之类的委婉的拒绝了。至于为什么拒婚,掰掰脚趾头也知道啊,两家迟早反目,你把女儿送过去,不是把她往火坑里推嘛!再说了,虽说孙刘联盟,但也不能说娶就娶,如果连拒绝盟友的勇气都没有,这样的联盟才是真正的“危矣”。所以,《三国演义》中孔明听说东吴求婚,关羽拒之,就说:“荆州危矣!”,实在是不讲一点逻辑。第二个理由是关羽水淹七军,俘虏增加,以缺粮为名,擅取湘关米,“擅取湘关米”引发了一场血案,但这件事本身疑点太多。湘关在哪里无确切记载,从字面上看大约在零陵以北不远的地方,离江陵不算近,关羽就算要抢米,也只会就近劫掠才是,怎么会跑到离襄樊战场这么远的地方去抢,这是其一;其二,谁去抢的米,关羽帐下缺兵少将,吕蒙手下倒是能人不少,粮草重地的把守应该不会重蹈袁绍的覆辙,岂会如此轻而易举的得手,要是没得手,那就算不上是理由了;其三,事件发生后,有人向孙权报告,“权闻之,遂行。”人马调动有条不紊,计划实施按部就班。不禁让人怀疑:孙权事先就知道有人要来劫粮……再联想到前些时候孙权刚刚派人跟江陵的糜芳搭上线,江陵距离湘关不远,正好劫粮,这是一个秘密谋划的阴谋。

现在孙权已经摆开车马,关羽如何应对呢?“北据曹操,东和孙权”这八个始终挥之不去。关羽很痛苦,他曾经很努力,只求稳住江东,不惜亲身犯险,只身过江,胸怀坦荡,无非就是提醒东吴方面不要一意孤行,负了两家盟约。可惜鲁肃天年不假,飘然而去,吕蒙当权,鹰派彻底压倒鸽派,战争一触即发,荆州马上就要姓孙了,怎么办,开战还是走人?

让关羽不战而撤不可能,沦为笑柄事小,丢了大哥地盘、毁了军事战略事大,顾全大局,断不可撤。可是,江陵、公安、夷陵地形复杂,回旋余地不大,况且自己手下缺兵少将,极易被吕蒙逐个击破,到那时,就算想要溯江而上,西撤之路也是凶险万端,搞不好就会全军覆没。沿着汉水往北,襄阳乃是荆州门户,曹仁驻樊城而非襄阳,似乎意有所指——樊城才是曹操的底线,若能力保樊城,不得以丢掉襄阳也是可以接受的。襄阳往西是孟达、刘封留守的上庸、房陵,如此看来,若能拿下襄阳,则汉中、上庸、襄阳、江陵沿汉水连成一线,若能一鼓作气再攻下樊城,战局于我将极为有利。当年诸葛亮在《隆中对》里设计的“跨有荆、益”将变为现实,“一将出宛、洛”也更加具有可操作性。以此观之,关羽进攻襄樊虽然是被迫无奈之举,却也不失为一招好棋。

如果第一种说法站不住脚,也就是说承认关羽进兵乃是深思熟虑的结果,那么第二种说法也就不攻自破了。关羽时刻感受着孙权集团咄咄逼人的气势,怎么可能对东吴的重大人事变动掉以轻心。大都督驻守陆口,想必人马定是不少,曹操新败,曹仁绝无可能对吕蒙形成威胁,关羽若有心弃曹仁攻吕蒙,断不会把长沙四郡轻易的就割给你孙权了,总而言之,在荆州,东吴短时期是不会有军事危险的。既然如此,吕蒙就算是真的病重不能领军,完全可以让自己的副手韩当等人代理,何必调千里之外、名声不显的陆逊来呢?想当年,周瑜可是真的病重,孙权也未把大都督之职委以他人,此时此事真真是此地无银三百两啊。

反过来,陆逊究竟有什么特质让人“不以为惧”呢?《三国演义》的描述是,关羽曾说“仲谋见识短浅,用此孺子为将!”张昭说:“陆逊乃一书生耳,非刘备敌手,恐不可用。”韩当、周泰大惊:“主上如何以一书生总兵耶?”韩当对周泰说:“命此孺子为将,东吴休矣!”……凡此种种,无非就是说,陆逊乃是一个年轻的读书人,不堪大任。事实果真如此?当然不是。首先陆逊其实并不年轻,比孙权小1岁,比诸葛亮小2岁,比庞统、司马懿小4岁,比吕蒙小5岁,比法正小7岁,比周瑜小8岁,鲁肃确实是长者,比陆逊大11岁……东吴四任大都督,年龄居然只相差11岁。现在的总理要是换了四届,年龄至少也要差20岁了。再说书生,关羽纵横江湖几十年,能力突出的谋士文臣也不知道见过多少,远的不说,就说东吴的鲁肃,还不是一个老书生,照样把大都督干的有声有色,甚至于连荀彧、程昱这样纯粹的文士都能抵挡住吕布军的进攻,而力保鄄城、东阿、范称不失,让曹操从容回师濮阳。陆逊乃是江南四大家族的子弟,让关羽因为“书生”这个身份而轻视陆逊,实在是让人难以理解。

如此一来,关羽失荆州究竟“大意”在哪里呢?

四、“失荆州”的原因分析

既然发动襄樊战役对关羽来说是合理的,那为何关羽最终不仅没有攻下襄樊,反而失去了南郡呢?从现代人的视角,评判一下关羽在襄樊战役指挥上存在哪些值得商榷或者说检讨的地方。

1、战役准备不足。常言道:三军未动,粮草先行。《三国志》记载:“羽之出军,芳、仁供给军资,不悉相救”。那个时候,军用物资主要是粮草、军械、衣被,关羽是六月进兵,想必衣服、棉被供给不会有多大问题,刀枪箭盾对于战事频繁的荆州地区而言也不会有太大缺口,这样看来糜芳、傅士仁没有按数交割粮草,这对于襄樊战役是有隐患的,一旦战事胶着,粮草不继,遗祸不小。

2、用人失察。江陵是关羽在南郡的大本营,断不容失,必须派绝对忠诚的人留守,糜芳乃是待罪之身,若襄樊一鼓而下,糜芳或许可保,若襄樊之战不利,关羽损兵折将,退回江陵,糜芳可能真会应了“还当治之”这句话。其时,关羽帐下忠诚度最高的莫过关平、廖化而已,择一人留守江陵,虽不济也不至于兵不血刃让吕蒙夺了城池。至于不纳王甫之言,以赵累取代潘浚,确有刚愎自用之嫌,这也难怪陈寿说他“刚而自矜”了。

3、弃襄阳攻樊城脱离实际。《三国志》里没有记载关羽对襄阳的进攻,而《三国演义》里面却说关羽先拿下了襄阳郡,然后过江进攻樊城。这里面就有一个疑问:关羽到底有没有拿下襄阳?我的看法是没有,关羽绕过襄阳,直接进攻樊城,对襄阳仅仅是持有一种战略威慑之势。理由有二:一是《三国演义》中说,关羽被徐晃击败,正要往襄阳而走,忽然有人来报荆州已被吕蒙夺走,大惊失色,于是不敢奔襄阳,这实在是让人费解,既然襄阳在手南郡已失,不是正好可退往襄阳而从长计议吗?再说,既然已经拿下襄阳,肯定要分兵驻守的,为何只有荆州已失的战报,却没有襄阳陷落的消息呢,于情于理不合,唯一的解释就是襄阳一直在曹操手上,当然不敢奔襄阳了。第二,据《三国志》记载,樊城守军不过数千人,但是关羽却久攻不下,说明关羽人马也不多,多了粮草也供应不上。这样的话,在考虑战役重点的时候,关羽完全有可能企图毕其功于一役,只要攻下樊城,襄阳可不战而降。而且,只能速胜,不可持久。更为重要的是,随着战事的推进,攻克樊城已经失去了军事上的可能。自身兵力不足、粮草不够、俘虏增加、后方不稳,曹仁援军不断,加上天气逐渐变冷,此时此地继续进攻樊城,实乃不智之举。

4、应变无方,见机不明。樊城久攻不克,徐晃来援,战之不利,仓皇后撤,草木皆兵。关羽回荆州,血泪洒了一路,有楚霸王之实,无楚霸王之名,一意孤行,一错再错,绝非“大意”。首先是撤退方向不明确,对江陵抱有幻想,没有制定切实可行的行军路线,一心只想打回江陵,没有实事求是的分析敌我军情,始终忽略了上庸孟达所部的策应牵制之能,第一时间想到的居然是派马良、伊籍去成都求救,殊不知远水救不了近火,还有更可气的,马良先行,隔了好多天廖化再搬救兵,在上庸还待了一天,即便如此,居然还是跟马良同一时间赶到成都,是廖化太快还是马良太慢,救兵如救火,十万火急之事怎可如此,关公糊涂啊!若是廖化先行,赵云屯与江州离荆州不远,顺江而下,救援也未可知啊!其二,过高的相信沿江烽火台的作用,襄樊距离江陵有两百多公里,吕蒙若夜间攻城,远在樊城的关羽如何来得及回援,更别提连日暴雨,烽火报讯基本瘫痪,即便你能看到烽火,吕蒙又岂是三岁小孩,安能无防,樊城回援之路岂能顺畅,届时若江陵已然城破,吕蒙据城固守,以逸待劳,关羽无功而返不提,说不得也是肉包子打狗——有来无回。其三,关羽数次派人质问吕蒙,使得吕蒙对其行踪了如指掌,行军路线毫无机密可言。

五、刘备集团的战略失衡

关羽失荆州要承担主要的军事责任,但是不能不提刘备、诸葛亮在蜀国全局战略上的失误。

首先,刘备重益州轻荆州的意图从一开始就流露出来了。为了取西川,默认了孙权对长沙四郡的接管,置换一个南郡,这笔账划算与否已无从得知。刘备得西川之后,张飞领巴西太守,守阆中,马超领凉州牧,屯兵于阳平关,魏延镇汉中,赵云督江州,黄忠随侍左右,孰轻孰重一目了然。再说,刘备为了西川,先后两次大规模分荆州之兵,试问关羽留守之众又有几何?有人居然说关羽有十万之众,真真笑谈,整个益州几乎无战事,人口九十万,带甲不过十万,荆州久经战乱,关羽仅有一郡,能养活一两万人马就不错了。以一郡之兵,力抗江东虎狼之众,危急时刻不见两川之兵以救荆州,云长安能不败。

其次,蜀汉高层对荆州防务疏于指导,关键时刻抱有侥幸心理。诸葛亮把荆州的大权交给关羽时,对关羽的能力表示过怀疑,既然如此,那就应该经常从工作上给予指导才对。可是诸葛亮除了留给关羽一个八字方针以外,率军西征之后却再也没有给关羽提出过镇守荆州的意见与建议,也没有对荆州的守备工作进行检查与督促。当看到荆州的工作汇报后(关羽拒婚),感觉“荆州危矣!”之后,也并没有采取任何措施。后来,当接连听到关羽一系列胜利战报之后,也就彻底把“荆州危矣”丢在了脑后。等到情况危急之后,又以为关羽守得住,所以西蜀援军迟迟未发。刘备、诸葛亮对荆州之事疏于指导、管理,没有在关羽的用人上给予有力的、具体的帮助和建议,关羽覆灭他们脱不了干系。

最后,孙权前后三次迁“都”,公元211年,从镇江迁到南京,221年,从南京迁到武昌,230年,又从武昌迁回南京,每一次治所搬迁都是应政治军事斗争需要,进取心十足。反观刘备,治所定在成都,汉中的战略地位显然比成都要高,而且,刘备自称汉中王,岂可舍汉中而就成都,所谓少不入蜀老不出川,刘备是真正不折不扣的践行了这句话。如果刘备留在汉中,当关羽攻襄樊之时,马良就可以不必跑到成都,而孟达也不敢不救关羽,甚至于刘备完全可抽汉中之兵顺汉水而下,支援关羽。如是则襄阳可夺,关羽可保,对于巩固蜀汉政权大有裨益。当年,诸葛孔明隆中对云:“天府之国,高祖因之以成帝业”,事实上“刘邦都南郑”,也就是汉中,留萧何在成都而已。以是观之,刘备不如刘邦、孙权多矣。

总而言之,荆州之失是刘备集团的战略失当和当时总的形势造成的,把失荆州的主要责任硬推给关羽是不公平的。攻襄樊其心可嘉,失荆州其情可悯。关公虽有傲气,但仍不失为一时豪杰!

爱华网

爱华网