发布时间:2024年11月06日 17:42:40分享人:孤髑誰椥来源:互联网10

Tevaram和Nalayira Divya Prabandham(公元600-900年) 南印度古代音乐见诸于古老的泰米尔音乐作品中,也由之发展为音乐。“槃”(pan,同拉格)在他们演唱的作品中已经被提到。这种演唱颂诗的传统逐渐发展成音乐,这种演唱谱成曲的颂诗的传统在今天的泰米尔纳德邦寺庙中仍在延续。 Tevaram是三位湿婆派圣者(Saivite Nayanmars)-Tirugnanasambandhar(公元635-651)、Tirunavukkarasar(公元580-661年)和Sundaramurti(公元9世纪)遗留下来的赞美诗。据说每一位圣者都写作了数千首颂诗,当只有几百首保留到了今天。意味深长的是,这些作品里,所表演的颂诗中“槃”的名字都是已经指定好的。举个例子,其中一个Tevaram里的“槃”的名字是Kausikam,而今天它的名字是Bhairavi。 许多Tevaram曲调保存至今要归功于那些寺院里的Oduvaars(僧侣,祈祷者)和寺庙歌者。一些国王如罗阇罗阇朱罗一世(RajarajaChola)的慷慨赠与,他们给予这些僧侣和歌者大量土地,这让他们可以专注于音乐中。 毗湿奴派圣者(Vaishnavaitesaints)被称作阿沃儿(Alwaars)编写了超过3000首颂歌,这就是Nalayira DivyaPrabandham。尽管在这些作品的印刷版里大部分“槃”的名字都遗失了,这些pasuram-s很显然还是被演奏了出来,而不仅仅是被朗诵出来。在某一方面,DivyaPrabandam被认为是泰米尔的吠陀经,所以人们不再演唱,而仅仅是朗诵它们。 新护(Acharya Abhinava Gupta)的《舞论注(AbhinavaBharati)》(公元950-1050年) 新护是一位湿婆派哲学家和学者,他居住在克什米尔。他的大部分原作都是关于密教哲学(tantra)的。他注意到婆罗多的《舞论》可能是因为舞王湿婆(Nataraja,那吒罗阇)和坦达瓦舞(Tandava)及恩迪亚舞(Nritya)的联系。在对婆罗多《舞论》进行注释的学者群星中,新护无疑是最闪亮最知名最重要的一颗。他的作品是《舞论注》。新护最重要的贡献是添加了第九种情味--平和情味(ShantiRasa)。新护也被认为是重要的湿婆派圣者,和他有关的伐罗婆(bhairava,湿婆的恐怖相)洞穴是一个朝圣中心。 那烂陀(Narada)的《乐蜜(SangitaMakarandha)》(公元1000-1100年) 归于那烂陀名下的《乐蜜》*是一部关于德西音乐(deshimusic)的梵语著作(公元11世纪),看起来倾向于宗教仪式的密宗潮流。“Makaranda”字面意思是甘露或花蜜。这部11世纪的作品由七个部分组成--纳达(nada)、斯如梯(sruti)、斯瓦亚(swara)、拉格、维纳、塔拉、纳塔纳(nartana)。它主要的特点是对拉格的处理;它把拉格分为阳性、阴性和中性拉格。这本书是高度系统性和科学性的。这本书中提到了优秀歌手由哪些有点构成。还提到了很多类型的乐器--包括19种维纳琴--kachchapi,kubjika,chitra,parivadini,jaya,ghosavati,jyeshta,nakuli,mahati,vaishnavi,brahmi,raudri,ravani,sarasvati,kinnari,saurandri,ghosaka等等。它也列举了22种斯如梯和它们的名字以及9种伽马卡。 *也有译作《音乐论》,但我认为《乐蜜》更能反映它的特色,以和其他诸家乐论著作区分,在名字上也与《乐海》、《诗镜》、《韵光》等构成统一的风格。 帕斯瓦德婆(Parsvadeva)的《音乐宗义(SangitaSamayasara)》(公元1100-1200年) 这是由耆那教作者帕斯瓦德婆在12世纪所作的音乐理论作品。它包含10个章节和1400颂。这部作品确立了音乐的重要性,高度发展了音乐学的体系和当时盛行的音乐传统。他解释说,当一个音符发出非自身所有的斯如梯音色时就被称为伽马卡(Gamaka),他还提到了七种伽马卡。 娑密施伐罗(Someswara)的Manasollase(公元1127-1139年) 这部作品是卡尔尼(Kalyani)的遮娄其王朝(Chalukya,卡纳塔克邦的比德尔附近)的国王娑密施伐罗3世(公元1127-1139年)所作,提供了当时流行音乐类型的有用信息以及演唱和理论方面的体系。古时对音乐的维护这方面也有相关论述。这部著作还探讨器乐、舞蹈、拉格等问题。他描述了两种音乐流派--卡纳塔(Karnata)和安得拉(Andhra),并认为卡纳塔派更古老。这可能是最早出现卡纳提克音乐名称的著作。它认为人必须为湿婆和毗湿奴神歌唱。一个人应该摆脱追求财富和荣誉的欲望,不应该为普通人歌唱;如果他为普通人歌唱,会被认为有罪。 胜天的《牧童歌》 胜天(JayaDeva)的《牧童歌(Gita Govinda)》(公元1153年) 和这里描述的其他著作不同,《牧童歌》不是一部音乐学著作。这是最早的正规音乐作品,每首歌都是按特殊的拉格和塔拉创作的。 胜天(Jayadeva)出生于KenubilvaGram(今日的根杜里,Kenduli)的一个山村里。他栖身在孟加拉王拉克什曼•西拿国王(LakshmanSena)的宫廷中。他的代表作《牧童歌》使他名垂千古。《牧童歌》是由12sargas的梵语写成的sringaramahakavya(史林格拉大诗)。它由24首歌组成,每首歌包含8个charanas。因此命名为阿湿塔普蒂(Ashtapadi)。 阿湿塔普蒂圣歌是正式音乐作品的早期代表,它的每首歌都是按照特殊的拉格和塔拉创作的。(Sambamoorthy教授指出在更早期的Tevaram和Tiruvachagam里仅仅提到了”槃(拉格)“而没有提到塔拉。)第十九阿湿塔普蒂,叫做DarsanaAshtapadi和SanjaiviniAshtapadi(在胜天生命中2次重大事变后),已经具有相当重要的意义并且被广泛而频繁地演唱。 阿湿塔普蒂圣歌不再用最初的拉格和塔拉演唱了。13世纪伟大论著《乐海(SangitaRatnakara)》的作者沙楞伽提婆(Sarangadeva)认为胜天的拉格是“Prakprasiddha"”(意为曾经风行后来过时的拉格)。 沙楞伽提婆(Sarangadeva) 沙楞伽提婆(Sarangadeva)的《乐海(SangitaRatnakar)》(公元1210-1245年) 《乐海》被认为是婆罗多的《舞论》之后最重要的音乐著作。它的作者是沙楞伽提婆(公元1210-1247)。这也是卡纳提克传统和印度斯坦传统共同提到的最后著作。所以我们可以推测在它产生的时期里,卡纳提克和印度斯坦音乐传统开始分道扬镳。它也是伊斯兰文化对印度音乐产生影响前最后一部著作,尽管从它提到的一些拉格名字如turushkatodi和turushka gaud上我们可以看到伊斯兰音乐对印度音乐的渗透已经开始了。 沙楞伽提婆(Sarangdeva)的家族最初居于克什米尔,但他的祖父迁居到了Devagiri(今日的马哈拉施特拉邦的Daulatabadin)。他是雅达瓦(Yadava)国王辛哈尼亚(Singhana,公元1210-1247)宫廷里的一名会计。雅达瓦王朝在辛哈尼亚统治时期达到了它的最高峰。 《乐海》强调了音乐不断变化的天性,日益增长的地区性影响,以及需要不断进行系统整理的日趋复杂的音乐素材。沙楞伽提婆紧紧跟随当时盛行的音乐实践活动。他一贯地坚持“拉客西亚(lakshya)”,以这种“流行”音乐对抗古代音乐。 婆罗多的《舞论》主要处理了戏剧,音乐只是附属的内容。沙楞伽提婆则把舞蹈看作音乐的附属品。《乐海》有7个章节共计5000颂。在这7个章节中只有名为“Saptadhyayi”的是献给舞蹈的,其余6个章节都是关于音乐的。这些章节的名字是Swaragatadhyaya,Ragavivekadhyaya,Prakirnakadhyaya,Prabhandhadhyaya,Taladhyaya,Vadhyadhyaya和Narthanadhyaya,它们分别处理了斯瓦亚、拉格、伽马卡、婆罗班达(prabandha)、塔拉、乐器和舞蹈。因此它涉及了音乐的几乎所有方面。 在沙楞伽提婆那里拉格被定义为“由音调的序列和色彩美化和修饰过的斯瓦亚”。他共提到了253种拉格。拉格根据不同的季节和一天中不同的时段以及拉格描绘中某些音符的重要性来分类(VadiandSamvadi)。沙楞伽提婆谈到了22种斯如梯并列举了15种伽马卡,还以演奏维纳琴的方式来描述伽马卡。他也解释了多种多样的塔拉。 他还用整整一个章节描述了不同种类的乐器。他提到了2种主要的维纳琴,“斯如梯”和“斯瓦亚”。他还介绍了Ekaragamela veena和有品的Sarvaraga melaveena的情况,萨拉斯瓦蒂维纳琴便是由后者发展而来的。他详细解释了德鲁帕德维纳和撒拉维纳(一种斯瓦亚维纳)的细节。关于其他乐器,他也解释了笛子13种不同的尺寸,14种不同的鼓如魔力单、马德拉(mardala)的结构和演奏技巧。 森哈钵婆罗(Simhabhupala)的<Sudhakara>(公元1300-1400年) 这部论著是森哈钵婆罗所著。它于沙楞伽提婆的时代之后一个世纪内写出。作者试图有条理地阐明沙楞伽提婆讨论过的那些主题。此书有七个章节分别探讨了纳达(nada,声音)、拉格、作曲家的品性、婆罗班达(prabandha)、塔拉、乐器和舞蹈。 婆罗班达(Prabandha)的开始 (公元1000年) 到这一千年伊始,印度主流音乐的形式叫做“婆罗班达(Prabhandha,或者拼写为prabandha)”。婆罗班达字面意思是连接和音乐的前后相续,一部音乐作品(composition)。它既可以指音乐形式也可以指歌曲的内容。任何按一定的韵律创作的文本叫做忏达婆罗班达(ChandhaPrabhandha)。忏达(Chandha)或忏杜斯(Chandhus)是梵语中表示韵律的术语。 有两种婆罗班达即Nibhadda和Anibhadda。包含塔拉的叫做Nibhadda而甚至不出现塔拉的叫做Anibhadda。这是一种重要的音乐形式,13世纪左右,在北方它发展为德鲁帕德(dhrupad),在南方它发展为克里萨那或克里蒂(Kirthana/Krithi)。所以,这些也是印度斯坦和卡纳提克传统分裂前最后的“槃-印度(pan-Indian)”音乐形式。 婆罗班达幸存下来的著名例子是胜天的《牧童歌(GitaGovinda)》,当时婆罗班达已经是一种相当完善的形式了。 以下章节索引 ►中世纪时期――印度斯坦和卡纳提克音乐的发展 (公元1200-1857) ►伊斯兰影响和印度斯坦音乐的发展 ►首度接触--阿拉伯人在信德(Sind)的统治 ►北印度的穆斯林统治 ►德鲁帕德的诞生 (公元1300年) ►苏菲派运动 ►阿米尔•库斯鲁•德拉威(Amir KhusroDehlavi,公元1253-1325) ►苏达哈卡拉萨(Sudhakalasa)的<SangitopanishadSarodhara>(公元1350) ►<Ghunyat-ul-Munya>(公元1374) ►莫卧尔王朝(The Mughuls,公元1526-1857) ►克雅尔的诞生 ►卡纳提克音乐的发展 ►诃里婆罗提婆(Haripala Deva)的《乐法(SangitaSudhakara)》(公元1309-1312) ►维查耶纳伽尔帝国 (公元1336-1565) ►圣人吠德耶罗耶(Vidyaranya)的《桑吉特萨拉(Sangitasara)》(公元1320-1380) ►罗摩马提雅(Ramamatya)的<Swaramela-Kalanidhi>(公元1550年) ►吉尔萨那(Keerthana)的诞生--陀拉帕卡•安纳马查拉亚(公元1408-1503) ►卡纳提克音乐的始祖室利•普兰达罗 (公元1480-1565年) ►迈索尔(Mysore)的沃德亚(Wodeyar)王朝(公元1399-1947) ►泰米尔纳德的泰卢固和马拉塔国王 ► Venkatamakhin的<ChaturdandiPrakasika> ►三人组--提雅卡拉伽(Thyagaraja)、蒂克湿塔(Dikshitar)、萨马•沙斯塔里(SyamaShastri) 印度斯坦和卡纳提克 中世纪时期――印度斯坦和卡纳提克音乐的发展 (公元1200-1857) 在欧洲历史上中世纪指公元476-1453年这段时期。此处借用这个术语指的是印度13世纪到19世纪这段时间。这个时期始于公元1207年穆斯林对印度西北方的侵略,其间历经650年,直到英国统治者到来,并通过战争把印度占为英联邦的一部分,那场战争被称为第一次独立战争或印度土兵兵变。 始于公元1200年左右穆斯林国王在印度的统治对其产生了深远的影响。音乐逐渐依赖于国王和贵族的赞助这一状况也是其深远影响之一。同时,侵略者带来了他们自身的伟大文化和语言,这被原有的印度文化所吸收从而形成了一种新的独特的文化。这导致了古代印度音乐分裂为两个截然不同的形式--北印度音乐叫做印度斯坦,南印度音乐称为卡纳提克。 伊斯兰影响和印度斯坦音乐的发展 印度教遭遇伊斯兰教,这是两个重要文明河流的汇合。在数代人之后,它形成了集合不同文化元素为一和谐的混合物--服装、烹调饮食、语言、音乐和舞蹈。印度古典音乐呈现为两大传统--北印度的印度斯坦传统和南印度的卡纳提克传统;这主要是受伊斯兰文化的影响。穆斯林国王统治北印度将近700年时间。很多贵族是深受波斯文化熏陶的。这些国王和贵族给予许多艺术特别是音乐以资助,那些音乐家都采用迎合他们的资助者口味的风格也就不足为奇了。同样,波斯音乐对印度音乐缓慢和迂回曲折的影响也是意料之中的。 最重要的改变是音乐风格趋向于更优美的旋律和奇妙多彩的形式,出现了新的音乐形式如克雅尔(Khayal)和伽扎尔(Ghazal),同时一些新的乐器如西塔琴、萨罗德琴和塔布拉鼓也开始出现。最早的印度斯坦音乐形式“德鲁帕德(Dhrupad)”出现在公元13世纪,并在莫卧尔皇帝阿克巴统治时期到达其鼎盛。克雅尔则发源于18世纪,可以被认为是印度音乐理论和波斯音乐表达方式最后的最终融合。伽扎尔是公元10世纪波斯的一种诗歌形式,在乌尔都语逐渐发展为印度宫廷诗歌语言后它变得日益突出。 印度斯坦音乐体系被认为是传统印度音乐观念和波斯表演实践的混合物。穆斯林统治者在北印度的出现可能导致音乐家们向新法规约束下的宫廷寻求资助。举例为证,单词“塔布拉(tabla)”在阿拉伯语中是非常普遍的表示‘鼓’的一个音乐术语。拉格时间的概念有可能也来自波斯,因为这个概念在卡纳提克音乐中是没有的,它出现在波斯音乐中。 穆斯林统治也给印度音乐带来了一些负面的影响。一些严格奉行伊斯兰教义的统治者如奥朗则布(Aurangzeb,印度莫卧尔帝国皇帝。沙•贾汗的第三子)就迫使音乐进入地下状态甚至把它驱逐出社会领域。 首度接触--阿拉伯人在信德(Sind)的统治 公元711年,大约是伊斯兰教建立后100年,信德地区被一小股阿拉伯军队占领了(顺便提一下这期间阿拉伯人也占领了西班牙地区)。但他们终究无法进展到印度其他地区,因为在他们东方有强大的古吉拉特(Gurjara)和拉其普特人(Rajput)统治者占据着。阿拉伯人在接下来的几个世纪里一直统治着信德,直到它被德里苏丹国(DelhiSultanates)吞并整合。 这是印度文化和伊斯兰文化一次重要的接触。印度的艺术、数学、自然科学(如天文学)被带到了伟大的伊斯兰文化的学术中心如巴格达,并且由那里再传播到欧洲。这就是印度的十进制计数系统如何传播到欧洲的(以阿拉伯数字之名)。许多印度的音乐理念和乐器也通过信德和波斯到达了阿拉伯世界。 北印度的穆斯林统治 自公元1200年的中世纪时期开始后,德里(Delhi)和许多印度北部地区就被穆斯林国王统治,一直到18世纪英国殖民者的到来才宣告结束。许多穆斯林侵略者都相继建立了他们的王朝,在公元1192年古尔的穆罕默德(Mohammedof Gauri)击败了普里色毗罗其三世(Prithviraj Chauhan,查哈玛纳王国的国王)后建立了德里奴隶王朝(theslavedynasty,公元1206-1290),卡尔吉王朝(Khalji,公元1290-1320),图格鲁克王朝(Tughlak,公元1320-1414),萨依德王朝(Sayyids,公元1414-1451),洛提王朝(Lodhi,公元1451-1526),莫卧尔王朝(Moghuls,公元1526-1707)。它们中的多数是中亚的土耳其人或阿富汗人建立的。但他们的语言和文化主要是波斯式的。这导致了波斯文化对北印度语言和艺术的巨大影响。 这种影响不应该被理解为是单向的。印度音乐同样对波斯音乐产生了很大的影响。传说中的波斯国王巴赫拉姆高尔(BahramGour)曾从他卡瑙季(Kanauj)的岳父--国王香卡(Shankel)那里聘请了许多音乐家。许多拉笛夫(Radif,波斯音乐中拉格的同义词)都来自印度--如Ramkli(RamKali)、Denasari(Dhanashree)。实际上阿拉伯语里颜色的名字“Rang”也是来自拉格(Raaga,在梵语里就是颜色的意思)。拉格的阿拉伯名字是“石头(Rock)”以及诸如“阿卜杜拉石头(AbdullahRock)”、“印度石头(Indian Rock)”、“克什米尔石头(KashmiriRock)”,都是来自于印度的。在波斯乐器中,“梵(Van)”就是印度的维纳琴。 德鲁帕德的诞生 (公元1300年) 德鲁帕德(Dhrupad)是最古老的印度斯坦音乐形式。它如今仍在使用,尽管18世纪之后它就开始走向衰落了。德鲁帕德是作为宗教寺庙音乐形式发展起来的,它来源于婆罗班达(Prabandha)时期已存在的音乐形式。“德鲁帕德(Dhrupad)”源自“DhruvaPada”,意思是指“固定的词或作品”,可能是指前音乐创作形式(pre-composed form ofmusic)。很难确定德鲁帕德的创作是什么时间开始的。《乐海(SangitaRatnakara)》没有提到德鲁帕德,但到阿米库斯鲁(AmirKhusro)的时代人们似乎已经在使用它了。所以我们可以把它的诞生放置在公元12世纪后期到13世纪早期之间。它最先由瓜廖尔的王侯辛陀玛(RajaMan Singh Tomar ofGwalior,公元1486-1517)传入宫廷,并且在此后几个世纪里成为了北印度古典音乐的主要形式。 苏菲派运动 苏菲派(Sufism)是伊斯兰教中的神秘主义派别。和那些根据先知穆罕默德的某些未经证实的说法就排斥音乐的正统主义穆斯林教徒不同,苏菲派圣者认为音乐是认识和体验真主的工具。在这点认识上,他们和巴克提运动的圣人们是十分相似的。 在波斯,苏菲派诗人如加拉丁•鲁米(Jalal al-DinRumi,中世伊斯兰神秘主义教派苏非主义的大师),写作了很多关于爱和哲学的祈祷诗。当时这些祈祷诗经常以音乐的形式被创作和演唱。在印度的穆斯林统治建立起来后,一些苏菲派圣人来到印度并且定居下来,发展了许多苏菲教团。这些宗教团体为印度音乐作出了巨大的贡献。更重要的是,与绝对排斥音乐的正统伊斯兰教派不同,苏菲派提供了在伊斯兰教准则内接受音乐的交互性的哲学体系。因此,我们遭遇到了虔诚的印度音乐家和偏狭的穆斯林统治者对印度音乐截然不同的两种影响。 阿杰梅尔(Ajmer)的卡瓦贾•穆努丁•哈桑(Khwaja MuinuddinHasan)属于印度的契斯提(Chisti)教团(公元1206)。哈扎拉特•尼扎姆丁•阿瓦里阿(Hazrat NizamuddinAwlia,公元1258-1325)也许是当时的契斯提教团中最重要的人物之一。他是哈扎拉特•巴巴•法里德(Hazrat BabaFarid)的信徒,25岁的时候他来到了德里。在巴巴•法里德去世后,他成为了契斯提教团的领导者并且吸收了许多人加入契斯提教团。所以,在北方邦(UttarPradesh)、拉贾斯坦邦(Rajastan)、古吉拉特邦(Gujarat)、比哈尔邦(Bihar)、孟加拉邦(Bengal)和德干高原(Deccan)的广大地区里,哈扎拉特•尼扎姆丁•阿瓦里阿派遣了他得力的精通契斯提教义和实践的信徒深入广大民众中去传教。苏菲派的哲学是包容的,他们教授宗教的宽容。他们的信徒来自不同信仰者。后来颇受欢迎的诗人卡比尔就属于这个教团,锡克教(Sikhreligion)的创始人纳纳克(Nanak)也是如此。尼扎姆丁•阿瓦里阿的同时代人之一是阿米尔•库斯鲁•德拉威(AmirKhusro Dehlavi,台湾通常称之为“枯树”)也是他的朋友和信徒。 Amir Khusro(阿米尔•库斯鲁) 阿米尔•库斯鲁•德拉威(Amir KhusroDehlavi,公元1253-1325) 印度音乐受波斯音乐影响最著名的例子也许就是现代北印度音乐之父阿米尔•库斯鲁•德拉威(Amir KhusroDehlavi,公元1253-1325)了,他的父亲是土耳其人后裔,母亲是印度血统。他是卡尔吉国王们(Khaljikings)的宫廷诗人和音乐家。 阿米尔•库斯鲁因创造了北印度音乐中的夸瓦力(Qwawalii)形式而知名,他在德鲁帕德里加进了波斯音乐的旋律和节拍而奠定了夸瓦力。夸瓦力是穆斯林的祈祷歌,和印度教徒的拜赞歌(bhajan)类似。阿米尔•库斯鲁几乎成了一个神话,所有的发明创造都归到了他的名下……如西塔琴和塔布拉。在德里苏丹国时期,夸瓦力是最重要的宫廷音乐形式。 苏达哈卡拉萨(Sudhakalasa)的<SangitopanishadSarodhara>(公元1350) 这是一本珍贵的关于音乐和舞蹈的论著,它是有一名古吉拉特的耆那教学者于1350年完成的。它用6个章节分别处理了歌曲(gita)、塔拉、拉格、吠达亚(vadya,声乐)、恩迪亚舞(nritya)和nrityapaddhathi。 这是古吉拉特被穆斯林占领,生活中一切方面都在变化的时代一本重要的著作。它说这时婆罗班达歌曲形式不再流行了,可能德鲁帕德在占着优势地位。它描述塔拉时还提供了“帕塔,paata”或“鼓击的发声法”的概念,这可能是塔布拉里“西卡”(theka,节奏型的总称)的先驱。苏达哈卡拉萨中还提到了作为外国乐器的多赫拉鼓和塔布拉鼓。 <Ghunyat-ul-Munya>(公元1374) 最早的波斯语印度音乐作品是<Ghunyat-ul-Munya>(意为欲望之歌),是公元1374年古吉拉特的统治者阿布酋长(MalikAbu)宫廷中一名佚名作者所写。书中的内容证明这位作者主要还是依赖于梵语著作,但无论如何,作者还是详尽地论述了当时音乐和舞蹈的技巧。他声称从印度来源的早期著作和学者如《乐海》、摩登伽和Bharatha中获益匪浅。 作者把书的内容分成两部分,第一部分是歌曲和它的特点,第二部分是舞蹈及其特色。他描述了22种斯如梯,25种斯瓦亚。然后又描述了42种拉格--如somrag、maloseri、belawali、gandehara、sodbengal、gujeri、birari、ramkeri、dhanaseri、dumekri、gavari、sortehi、chehayanat、bahivari和palat等等。他也描述了阿拉潘纳(Alapana,拉格逐渐展开的特色,节奏自由,舒缓绵长)、伽马卡和穆卡那。 很多乐器都被列出,并配以精美的素描插图。舞蹈动作、姿势和手势也用相应的图示描画出来。在他提名的乐器里,有玛拉克(marak)、帕卡瓦甲鼓(pakavaj)、disi、petvaj、tol、kahan、kansal、jikahant、jahlari、kerkech、mohri、boq、singa和kahali等等。 阿克巴,檀增和哲人哈达 莫卧尔王朝(The Mughuls,公元1526-1857) 印度穆斯林王朝中,文化和政治上最重要的王朝莫过于莫卧尔王朝。莫卧尔王朝起始于公元1526年巴别尔(Babar,也翻作巴卑尔)击败易卜拉欣•洛提(IbrahimLodhi),延续到1707年奥朗则布(Aurangzeb)去世为止。之后是一些次要的莫卧尔国王统治着德里,直到1857年巴哈都尔沙(BahadurShahZafar)被流放到仰光(Rangoon)。这些年中德鲁帕德被视为北印度宫廷中主要的音乐风格。这段时间也是后来日益突出的克雅尔和伽扎尔两种音乐风格的发端。 纳雅克•巴克书(NayakBhakshu)是巴别尔后莫卧尔第二代国王胡马雍(Humayun)宫廷中声名显赫的德鲁帕德歌手和作曲家。正是在那个时期德鲁帕德成为了莫卧尔王朝的宫廷音乐。后来他的一千多首抒情歌曲被国王沙贾汗(ShahJahan,17世纪莫卧尔国王,即修建泰姬陵的那位)派人搜集起来汇编成集子,这就是萨哈撒拉斯(Sahasras)》或《哈扎德鲁帕德(HazarDhrupad)》。 在阿克巴(Akbar)统治时期,有几位德鲁帕德艺术家特别突出。他们中最优异者就是檀增(Tansen)。檀增最大的功绩是改造了整个德鲁帕德音乐(Dhruvapadamusic),他在滑音(Meend)、伽马卡里加入了新的波斯音乐成分加以修饰。他也因改进发展了拉巴巴琴(Rabab,即Rudra-Veena,鲁陀罗维纳琴)而闻名。檀增也创作了不少新的拉格,它们至今仍是北印度音乐中至关重要的拉格。这其中有一些是要特别加以关注的,如DarbariKanada、Darbari Todi、Miya ki Malhar、Miya kiSarang等等。其他重要的阿克巴宫廷音乐家如拜朱•巴瓦拉(BaijuBawra)、拉姆达斯(Ramdas)和坦然(Tanrang)。和阿米尔•库斯鲁一样,檀增的经历也是现实和传说交织而成的。关于他以及他和拜朱•巴瓦拉之间的较量的种种传说和故事层出不穷。今天几乎每个印度斯坦音乐流派都会把他们的源头追溯到檀增身上。宾达万(Brindavan)的斯瓦米•哈达(SwamiHaridas)据说是檀增的古鲁(guru,导师),也是当时一位有影响力的音乐家。 阿克巴的儿子查罕杰(Jahangir,公元1605-1627)和孙子沙贾汗(ShahJahan,公元1627-1658)都大力支持艺术和音乐并使两者在他们统治期间变得非常兴盛。之后斯瓦米•哈达(以及檀增)的弟子和信徒各自分散开去成为了莫卧尔王朝时代各小王国如斋普尔(Jaipur)、旁遮普、瓜廖尔、勒克瑙的宫廷乐师。著名的喜尼流派(SeniGharanas)的创始人就是檀增女婿的后人。 奥朗则布(Aurangzeb,公元1658-1707)则是一位虔诚而狂热的伊斯兰教信徒,在他在位的第十年里,把音乐禁止了。他禁止在宫廷和一切大众场合演奏音乐。宫廷官员走家窜户,砸毁乐器。奥朗则布对音乐的厌恶可以通过以下一则小故事来窥见一斑。在奥朗则布统治时期,一群音乐家因失去资助者而十分沮丧,他们把乐器用包扎尸体的方式包裹起来,并举行葬礼以表抗议。奥朗则布询问这个队伍,他们告诉他这是为音乐之死举行的葬礼。据说奥朗则布宣称:“好!把它们埋葬得越深越好,埋到它们再也没有一个声音可以传出地面!”音乐家们或进入地下状态或只得另谋生路。这种情况可以和伊朗音乐在1979年宗教革命后得衰落相比。 莫卧尔帝国在奥朗则布死后不久就崩溃了。各省的统治者纷纷宣布独立,莫卧尔帝国的权力再无法达到德里以外的地区。但是音乐回到了德里宫廷。印度斯坦音乐中的克雅尔形式的滥觞可以追溯到穆罕默德沙“朗吉尔”(MuhammadShah'Rangile',1720-1748)时代的宫廷中。通常把他称为朗吉尔是因为他是艺术的热心资助者。但阿富汗人、波斯人等在王国外部再三地发动攻击无疑是对之不利的。末代皇帝巴哈都尔沙扎法二世(BahadurShah ZafarII,1837-1857)也是一位音乐和文学热诚的资助者。音乐,特别是伽扎尔在他的宫廷里十分兴盛。在第一次独立战争以印度国王的失败而告终后,皇帝被流放到了仰光,莫卧尔帝国在德里650年的穆斯林统治宣告结束。克雅尔的诞生 就像印度音乐史的其他部分一样,围绕克雅尔(Khayal)的起源也有很多争论(也拼写作Khyal)。波斯语里克雅尔的字面意思是“想象”。许多人相信克雅尔和夸瓦力都是源自传奇人物阿米尔•库斯鲁。有些人注意到单词“克雅尔(Khayal)”和“夸瓦尔(Qawwal)”的相似性,断言克雅尔源自夸瓦力。也有些人把江普尔(Jaunpur)国王苏丹•胡赛因•萨哈•沙契(SultanHussein Shah Sharqi,公元1452-1489年期间在位)。 考虑到很多克雅尔流派源自德鲁帕德流派,把克雅尔看作源自一种深受波斯音乐影响,具有更多修饰性和即兴表演成分的闲适的德鲁帕德形式还是比较可靠的。关于克雅尔,人们发现它受到宫廷支持的首要证据来自18世纪莫卧尔国王穆罕默德沙•朗吉尔(公元1728-1748年在位)德里的王宫,在那里笔名为萨德朗(Sadarang)的纳马特汉(NyamatKhan,1670-1748)和笔名为阿达朗(Adarang)的菲洛兹汉(FirozKhan)的音乐家创作了不少流传至今的歌曲。大家相信是萨德朗和阿达朗也确立了现代克雅尔的结构。 不管克雅尔源自何者,德鲁帕德直到莫卧尔帝国后期(可能是从穆罕默德沙开始)还一直受到皇帝和贵族的资助是毫无疑问的。德鲁帕德风格或作品很严肃,多以梵语措辞表现出来。克雅尔作品则使用通俗的口语,主题也较为浪漫。它的歌唱风格因而是闲适的,富有修饰性的,也更能即兴创作。并且,由于不属于宗教仪式范畴,克雅尔作品必然只在神圣之地以外的地方进行发展;因此是否具备让愉悦身心的元素,特别是能让朝臣开心起来,就显得尤为重要 克雅尔的进一步发展是在它的各个流派中,每个流派都形成了它们独特的演唱风格。每一个流派都有着悠久的历史,并且都可以追溯到檀增之后的早期音乐流派中。这些流派在莫卧尔王朝后期和英国统治时期都受到王公贵族的支持。大多数流派以那些支持它们的王公贵族来命名。艺术家们象保存传家宝一样在家族内部将克雅尔代代口传下去。 另一个重要的发展是各种乐器的发明,塔布拉、西塔琴、萨罗德琴等等的出现改变了印度斯坦音乐的面貌。帕卡瓦甲鼓是德鲁帕德里使用的打击乐器,它可能在克雅尔里并不是一件合适的伴奏乐器。这就必须不断发展与之相适应的打击乐器,最终塔布拉出现了。“塔布拉”一词源自“Tabl”,一个阿拉伯语言中对打击乐器的统称。有人也看到了它和土耳其语中“Tawal”的联系。在18世纪的文学作品中可以看到有关塔布拉的介绍,我们可以推定塔布拉此时定已充分发展了。各种塔布拉流派也可以追溯到18世纪,是由穆罕默德沙朗吉尔宫廷中的帕卡瓦甲演奏家西达汉•达哈蒂(SiddharKhan Dhaadhi)发起的。 萨罗德琴大约发展自19世纪中期。它可能发展自德里宫廷中演奏的波斯乐器拉巴巴琴。西塔琴的起源则是有争议的。有人认为它源于印度很早时期发现的维纳琴。大多数人则认为它是发展自18世纪的波斯乐器塞塔尔琴(Setar,字面意思是三弦),一种自13世纪就在德里宫廷中使用的弦乐器。 卡纳提克音乐的发展 在这个国家从政治上分界为波斯-穆斯林控制的北印度和印度教控制的南方后,音乐传统也不可避免地分裂了。在南印度,音乐更多被限制在寺庙和宗教学校中而非活跃在宫廷,尽管它也得到了三个主要王国--维查耶纳伽尔(Vijayanagar)、迈索尔(Mysore)、坦伽瓦(Tanjavur)丰厚的皇家资助。南印度音乐的发展可以从安纳马查拉亚(Annamacharya)的吉尔萨那(Keerthanas)和普兰达罗•达萨(PurandaraDasa)追溯到最后克里希斯三人组(Krithis of thetrinity)的出现。音乐理论同样可以看作源自吠德耶罗耶(Vidyaranya)的《桑吉特萨拉(Sangitasara)》,Ramamatya的<Swaramela-Kalanidhi>,最后是Venkatamakhin的<ChaturdandiPrakashika>。哈理达萨(Haridasas)的巴克提运动随着三位一体的巴克提文化延续下去,给卡纳提克以哲学上的基础。 诃里婆罗提婆(Haripala Deva)的《乐法(SangitaSudhakara)》(公元1309-1312) 这是提婆吉利(Devagiri,今日的马哈拉施特拉邦)的最后一位雅达瓦国王诃里婆罗提婆所著,大致写于公元1309-1312年。这是第一本我们发现印度音乐两大主要传统--印度斯坦和卡纳提克名字的著作。它分五个部分。这部著作是现有作品的一个修正版,并以简明且综合的方式使那些作品变得更加详细复杂。Angabhinaya,塔拉,乐器,戏剧和声乐是它讨论的主题。 他说明了六种维纳琴--仅有一根弦的梵天维纳琴(Brahmaveena)以及阿拉毗尼维纳琴(Alapini)、凯拉萨维纳琴(Kailasaveena)、毗纳姬维纳琴(Pinaki)、阿卡萨维纳琴(Akasaveena)和金纳梨维纳琴(Kinnari)。维纳琴分成三种类型:Bruhat,Madhyama和Laghu,它们配置活动琴品,琴品的数量从14到18不等。它有4根主弦和3根辅弦。 维查耶纳伽尔 维查耶纳伽尔帝国 (公元1336-1565) 卡纳提克音乐由古代印度音乐发展而来的历史可以追溯到南方最重要的复兴王国——维查耶纳伽尔帝国时期(公元1336-1565)。这个安定富裕的帝国吸引了全南印度特别是今日的马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦和安得拉邦的艺术家和音乐家来到它首都--今日卡纳塔克北部的汉皮(Hampi)。可能正是因为南印度古典音乐的起源地所以它被称作“卡纳塔克吉特(KarnatakaSangeetha)”或“卡纳提克音乐”。 圣人吠德耶罗耶(Vidyaranya)的《桑吉特萨拉(Sangitasara)》(公元1320-1380) 这是圣人吠德罗耶罗(公元1320-1380)关于音乐的主要著作。圣人吠德罗耶罗被认为是卡纳提克的建立者,他鼓舞了哈卡(Hakka)和巴卡(Bukka)创立了维查耶纳伽尔帝国。他装饰了斯林吉尔(Sringeri)的沙拉达皮夏(theSharadaPeetha)。这部著作里细致地讨论了拉格。它还谈到了拉格阿拉潘纳的重要性和处理它的方法。这是第一部将拉格分为美拉斯(Melas,父母之意)和加纳亚拉格(Janyaraga,Janya表示出生或获得)两类的著作,更精细的划分则由16世纪的Ramamatya SwaramelaKalanidhi和17世纪的吠卡塔马契(Venkatamakhi)完成。拉格还可以在忏达斯(chandas)的基础上被分为拉格和拉吉尼斯(raginis)。 罗摩马提雅(Ramamatya)的<Swaramela-Kalanidhi>(公元1550年) 据说前往和定居在维查耶纳伽尔帝国的各位音乐家对音乐应如何把音乐演唱出来都各有观点。他们之间的分歧是如此之大以至于1550年左右维查耶纳伽尔国王Achutharaya不得不请罗摩马提雅写作一篇论文来中和这些观点协调矛盾。罗摩马提雅写下了<SwaramelaKalanidhi>。它有5个章节--序言,斯瓦亚论(Swaraprakarana),维纳论(Veenaprakarana),米拉论(Melaprakarana)和拉格论(Ragaprakarana)。他对音乐理论和实践各自的重要性采取恰当的观察角度和观点,从而使双方处在合适的位置上。他解释了19种米拉斯(Melas)和166种加纳亚拉格。他为当今的理论体系搭建了框架。后来吠卡塔马契在他的<ChaturdandiPrakasika>里把米拉斯扩展到了72种。 他也讨论了一些乐器。他提到七弦维纳琴有4根主弦和3根塔拉弦或节奏弦(此处英文原文有脱漏,无法照原文译出)。据说也是罗摩马提雅构造了现代的维纳琴并且发展了维纳的拨片演奏技巧和左手手指拨弦技巧。 Shri Krishnadevaraya(室利•克里希那提婆拉亚) 吉尔萨那(Keerthana)的诞生--陀拉帕卡•安纳马查拉亚(公元1408-1503) 陀拉帕卡•安纳马查拉(TallapakaAnnamacharya)是南印度最早的知名音乐家,他创作了名为“桑吉塔纳斯(sankeertanas)”的歌曲,我们把这种歌曲称作吉尔萨那(Keerthana),现代的“克里蒂(Krithi)”就是由此发展而来的。他在重要的朝圣中心特鲁巴提寺庙(TirupathiTemple)生活和创作了他所有的作品。他创作了大量的桑吉塔纳斯,其中32000首主要用泰卢固语(Telugu)和梵语写成,除此以外他还创作了一些其他形式的作品。但他的作品此后渐失传,直到1922年才被重新发现。直到那时,安纳马查拉亚的生平和作品我们只是从他的孙子陀拉帕卡•耆南纳(TallapakaChinnanna)的名为“维帕达(dwipada)”的双行韵诗中有所了解。耆南纳写到普兰达罗•达萨(PurandaraDasa)曾经在特鲁巴提访问过安纳马查拉,尽管他们之间有70岁的年龄差距。总之,普兰达罗的吉尔萨那很可能受到安纳马查拉作品的影响,但他的作品已经遗失了,因此并未对卡纳提克音乐的发展产生直接的影响。 安纳马查拉把他的桑吉塔纳斯写在棕榈叶上,他儿子提鲁马拉查亚(Tirumalacharya)把它们刻在了铜盘上。但由于某种我们不知的原因,这些铜盘大多被藏在特鲁巴提的提鲁马拉(Tirumala)的寺庙里阍蒂(Hundi)对面的一个石室中长达400年之久而无人发觉。1922年,包括14000首桑吉塔纳斯和一些其他作品被发现藏于石室中,人们之后命名它们为“音乐图书馆(SankirtanaBhandagaram)”。 Shri Puranadaradasa(室利•普兰达罗达萨) 卡纳提克音乐的始祖室利•普兰达罗 (公元1480-1565年) 对今日的南印度音乐体系来说最强烈的影响来自哈理达萨(HariDasa),哈理达萨是毗湿奴派的圣人们,他们有精心编制的名为达萨库塔(DasaKoota)的“古鲁-学生修院(Guru-Shishyaashram)”系统。他们中最突出的人物便是被认为是卡纳提克音乐之父的普兰达罗达萨(Purandaradasa,公元1480-1565年)。 他设计了最早的课程,规定了循序渐进的练习如:sarali varisais、janta swaras、hetchusthayiswaras、alankaras、geethas等等,只要遵循这些训练规则就能保证成为一名合格的音乐家。此外,普兰达罗达萨也是其他一些练习的先驱。他也是首先开始在歌曲中对人们的日常生活进行点评的音乐家。他在歌曲中吸收进流行的民间俗语,并把民歌的拉格介绍进主流音乐。他最大的贡献是把巴瓦(bhava)、拉格和拉亚融合成一个有机整体。他是个伟大的作曲家,他有数千首克里蒂至今仍然可用。这也许就是以克里蒂为基础的古典音乐,即今日的卡纳提克音乐的开端(这是与印度斯坦音乐相比最显著的特点之一)。达萨库塔追随先师,把普兰达罗的系统及其克里蒂口传下去。甚至到今天,这个传承学习卡纳提克音乐的系统或许仍然是当初普兰达罗设计的那样,它被达萨库塔忠诚地传续了下去。 迈索尔(Mysore)的沃德亚(Wodeyar)王朝(公元1399-1947) 迈索尔的沃德亚统治者(公元1399-1947)是维查耶纳伽尔帝国时期以斯里伦格伯特纳(Srirangapatna)为指挥中心的地方长官。在维查耶纳伽尔帝国毁灭之后,他们宣告独立,建立了自己强大的王国,统治这个地区直到1947年印度独立。在1565年维查耶纳伽尔帝国被德干的穆斯林统治者摧毁后,艺术家和学者纷纷逃到南方。坦贾武尔(Thanjavur)的沃德亚人和纳克(Naik)统治者在之后的几年内给予了这些艺术家以庇护和鼓励。 迈索尔的沃德亚王朝是伟大的艺术、音乐和舞蹈的赞助者。他们邀请来自全国各地的音乐家,并把印度斯坦和卡纳提克艺术家晋升为宫廷音乐家。许多沃德亚王本身就精通音乐并且创作了一些克里蒂--从公元1673-1704年在位的耆卡提婆罗阇沃德亚(ChikkadevarajaWodeyar)到末代的伽雅查马罗阇沃德亚王(JayachamarajaWodeyar)。 泰米尔纳德的泰卢固和马拉塔国王 维查耶纳伽尔帝国时期,泰卢固纳雅克(TeluguNayaka)统治者以坦贾武尔(Tanjavur,公元1530-1674年)和马杜赖(Madurai,公元1530-1674年)为指挥中心来统治泰米尔纳德地区。在维查耶纳伽尔帝国溃败后,坦贾武尔的纳雅克人取得了独立并在接下来的150年里统治这个地区,直到他们被马拉塔(Maratha)国王们取代。而马杜赖的纳雅克人则一直控制着马杜赖直到1781年它落入英国人的手中。大部分维查耶纳伽尔帝国的泰卢固艺术家和学者都移居到南方并受到了纳雅克人的资助。 Venkatamakhin的<ChaturdandiPrakasika> 那段时间里,卡纳提克音乐处于兴盛时期,涌现出了大量由国王们资助的作曲家和音乐学者。他们中最重要的就是Venkatamakhin(VenkateswaraDikshita),一位音乐家,作曲家,最重要的是,他还是位音乐学家。他是GovindaDikshitar的儿子,他的父亲是一位伟大的学者、行政官员和音乐学者,曾经是坦贾武尔王国的大臣。 1635年,他用梵语写作了他最重要的著作<ChaturdandiPrakasika>。自《乐海》之后,音乐被认为包括四种形式--阿拉普、哈斯雅(hasya)、婆罗班达和吉萨(geetha)。Chaturdandi是四种形式的总称。在这部作品里他把拉格分为72种美拉卡撒(MelaKartha)或Janaka(父母之意)拉格。现代卡纳提克音乐的分类就是依据这部作品。他的孙子MudduVenkatamakhi为美拉卡撒组合作了决定性的解释。大家相信是MudduVenkatamakhi传授了这72种美拉(mala)给穆萨瓦米•蒂克湿塔(MuthuswamiDikshitar)的父亲。之后的三人组严格地遵循了美拉卡撒的组合。这72种美拉包括不足全部七个音符的Asamporna拉格。后来音乐学家Govindacharya修改了这一组合使之仅包含桑穆波那拉格(SampoornaRaaga),这一方案一直沿用至今。 提雅卡拉伽(Thyagaraja)、蒂克湿塔(Dikshitar)、萨马•沙斯塔里(SyamaShastri) 三人组--提雅卡拉伽(Thyagaraja)、蒂克湿塔(Dikshitar)、萨马•沙斯塔里(SyamaShastri) 马拉塔国王们(公元1674-1947年)征服坦贾武尔的纳雅克人后继续资助音乐和艺术,这使坦贾武尔成为伟大的音乐中心之一。在坦贾武尔的马拉塔时期,著名的卡纳提克三人组使卡纳提克音乐发生了革命性的剧变。 提雅卡拉伽(Thyagaraja,1767-1847)、穆萨瓦米•蒂克湿塔(MuthuswamiDikshitar,1776-1835)、萨马•沙斯塔里(SyamaShastri)三人组是同时代的作曲家。他们并非直接被任何宫廷所资助,而是依附于毗湿奴教寺庙。穆萨瓦米•蒂克湿塔用梵语创作了大量的克里蒂(krithi),其他作品则是用泰卢固语。这些作品也许来自泰卢固人的文化或者是由泰卢固语创作,因为当时泰卢固语是文学作品中非常流行的语言。 三人组最重要的贡献是将卡纳提克音乐最重要的形式克里蒂标准化规范化了。16世纪以来,作曲家如MuthuTandavar和Margadarsi SeshaAyyangar已经已经对克里蒂形式和特有的帕拉维-阿努帕拉维-查拉纳(pallavi-anupallavi-charana)结构进行了试验,这是一种追随Kshetragna的帕达斯(padas)的音乐形式。三人组,特别是其中的提雅卡拉伽完善了这一形式,如今仍在卡纳提克音乐中占首要地位。因此,与普兰达罗达萨和他那时代的音乐家不同,提雅卡拉伽不是用20多个拉格来组合,而是试验了美拉卡撒组合中的数百个之多来创作。提雅卡拉伽已知的700多首克里蒂突显了212种拉格的地位;其中121种只有一部作品。类似于哈理达萨(普兰达罗),三人组的信徒们延续了伟大的音乐传统并使他们的作品广受欢迎。这也是一个音乐更多的和寺庙而非宫廷联系在一起的时期。它带有大量的宗教和虔诚的色彩,使作品更容易被普罗大众所接受(和北印度不同)。 到公元1850年,卡纳提克音乐体系的发展就已经完成了。普兰达罗达萨给予了教学系统和克里蒂以巴克提和哲学背景。拉格的分类和系统则由Venkatamakhi的美拉卡撒系统所完善。三人组则留下了大量拉格构成的众多克里蒂。以下章节索引 ►英国的统治 (公元1857-1947年) ►瓜廖尔和其他声乐流派 ►图穆里(Tumri)的发展 ►伽扎尔的发展 ►毗湿奴•蒂伽姆巴尔•普拉斯卡和甘达哈瓦-摩诃维达拉亚 ►录制音乐 ►蒂克湿塔和提雅卡拉伽的师徒传承 ►迈索尔--典范土邦 ►卡纳提克的字源 ►马德拉斯--新的中心 ►小提琴――一次成功的改编 英国的统治 (公元1857-1947年) 公元1847到1947年这段时间是北印度音乐中各种流派相继建立,而马德拉斯(Madras)成为卡纳提克音乐中心的时期。音乐的录制开始出现。电影音乐开始成为流行的音乐形式。印度斯坦音乐开始从khotis中复苏过来并被社会所接受。这个时期也是很多欧洲乐器如小提琴和风琴进入印度,并分别成为卡纳提克音乐和印度斯坦声乐表演中不可缺少的乐器。印度斯坦音乐中一些相近的音乐类型如图穆里(Tumri)、塔帕(Tappa)和塔兰纳(Tarana)得到了发展。 不列颠,更明确地说是东印度公司(East IndiaCompany)以1757年的普拉西(Plassy)战争为标志开始了对印度的征服。在接下来的100多年里,为了争夺政治权力他们和印度国王们以及其他欧洲势力展开了多次战争。在1799年提普苏丹(TipuSultan)被击败后,大部分印度国王都向英国人屈服了。英国人直接控制了大部分地区(如孟买、加尔各答和马德拉斯)。公元1857年,许多印度国王重编后发动了一场最后决战,但最后以他们彻底失败告终。 1857年的战争产生了长远的影响,英国政府接管了东印度公司的行政管理系统和军队。从此开始不列颠任命的印度总督开始管理印度事务。莫卧尔王朝结束了对德里的300年管辖,现在德里直接在不列颠的统治下。 英国统治者对印度音乐没有兴趣。但大量的印度地区仍然在印度国王们的统治下,这些地区称作“土邦(princelystate)”。这些土邦在当地事务上是独立自主的,但必须向英国政府缴纳大量的税金。他们在自己的土邦里受到英国代表的长期监视。但他们仍然有充分的财力物力去支持宫廷内的艺术家和音乐家。他们也享受到了政治的稳定,从战争的忧患中解脱出来,这使得国王和贵族们有可能过上一种休闲的生活,这对于发展艺术和音乐是大有裨益的。

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101010/38721.html

更多阅读

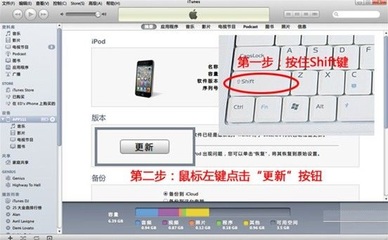

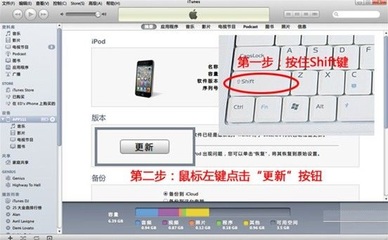

iphone4s如何下载音乐——简介iphone4s如何下载音乐iphone4s如何下载音乐——方法/步骤iphone4s如何下载音乐 1、iPhone4s手机在链接电脑下载音乐的时候,需要在电脑打开itunes软件,如下图:iphone4s如何下载音乐 2、使用数据线将苹果

纽约的古典音乐电台WQXR(FM105.9),在上周四(十二月八日)推出一则趣闻,世界乐坛五大对头冤家。中国著名青年钢琴家郎朗与李云迪之间的竞争,排名第四。其余四对敌手为:第一:两位女高音Maria Callas 与 Renata Tebaldi第二:两位指挥家Herbert vo

精选集介绍:平静如水.热情似火.大气磅礴❤【西方古典Western Classical Music】— 011,文字简介: 巴赫2,歌曲38首,选自38个西方古典音乐大师。 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685~1750),德国作曲家,是将西欧不同民族的音乐风格浑然溶为一

如何欣赏古典音乐1. 动机问

交响乐公选课论文的题目之一:交响音乐在影视音乐中的体现。一时兴起找了找《麦兜故事》里的音乐,记得当时看的时候出现了很多熟悉的旋律,原来电影原声用了大量古典音乐。有作为背景音乐的,也有填了词作为插曲的。以下全部都是我自己亲

爱华网

爱华网