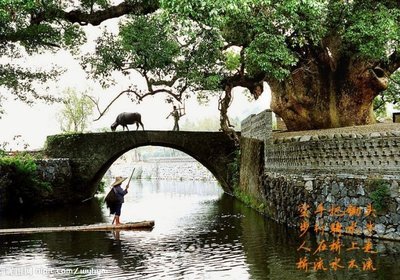

大于河故道在一孔桥附近的流向示意图。

与滩阔水深、四季长流的白浪河相比,大于河虽算不上天堑鸿沟,但下游的漫滩也有百余米的宽度。偶逢雨季水量大的时候,满河滩都会有洪水行过,更多的时间只有河床中间数米宽的河道里有水流过。即便是几米宽的河道,也确实给附近村庄的通行往来形成了阻隔。在大刘家庄庄南有一条东西方向的道路,南庄北团的乡民们来来往往需要涉大于河水而过,诸多不便自不用提。于是,以安固村的董法全为召集人(安固村现位于白浪河道以东,这老董为什么如此积极,跨过白浪河倡修一座更往西的大于河桥呢?其实白浪河故道当年并不是现在的河道,还要往东好几里地,流经现在的张金杨孟村(当年叫河东庄)的村西,明朝才往西改道。所以在宋金时期,安固村人要出行向西,大于河就是第一道鸿沟阻碍),组成了一个创修石桥的班子。对下呼吁各庄的士绅捐款,乡民造饭,民工出力;对上则跟时任县令阿勒根、县尉乌古论和主簿夹谷(近乎现在的区委区政府主要领导和分管领导。看得出,在金代直到州县这一级的领导班子,还都是女真族人掌权)积极申请,争取支持。总之,或是官民合建,或全为民间集资,官方只挂了个名,从精神上给予支持。且不管是哪种出资模式,这石桥总归是创修成功了。在金代,修建石桥的技术水平已经颇为成熟,拱券结构一经形成便开始广泛使用。在较宽的河流上采用多孔联拱,如卢沟桥;在较窄的河道上则采用单孔一拱,大于河上创修的这座石桥就是如此:一座拱券由楔形青石砌成,南北两侧外饰面凿有界格图案,桥北拱券龙门石上饰以浅浮雕镇水兽兽头,桥南则饰以兽尾,以镇伏桥下流水中的“水怪”,使其不得兴风作浪、行水患危害人间(有资料将一孔桥的镇水兽简单解读为龙头龙尾、寓奔流到海之意,确实低估和误读了古人们的匠心)。拱券两侧石桥墩下夯木桩加固,为拱券的分担承重。桥东、西两侧各用石砌做引桥坡面,易于车马行人上桥通行。桥面南北两侧,或许还设有简单的护栏,护栏上还可能有简单朴素的图饰,一座大大方方的桥就这么横跨在大于河河床中间四五米宽的河道上。

建成后的石桥没有正式命名,也许老百姓会以河命名,就管它叫大于河桥,也许以庄为名,管叫它大刘家庄桥,亦或是其他别的名字,但最终沿袭下来的名字是“一孔桥”,因形制而得名,最直观,叫起来也最顺口,以致大刘家庄到后来也因桥易名为“一孔桥村”,再往后则演称为如今的称谓:“一空桥村”。2007拍摄的镇水兽兽首,有残损,已从龙门石上掉落。桥南拱券顶部的浮雕兽尾石则早已失落无踪。

近年,当地行保护之功,采取措施把镇水兽首装回了桥北拱券顶部,尽管使用了很不恰当的水泥石灰,但总归是做了件正事。一孔桥一旦建成,便承担了重要的通行功能,成为西往寿光、昌乐,东至固堤及昌邑各地的重要一站。拱券顶上的桥面后来被磨得光滑可鉴,且被来往的车辆压出了两道深深的车辙,被爬坡的牲口用蹄子踏磨出了明显的蹄窝。尽管拱桥两侧各有引桥缓坡,但负重的车马必须爬坡用力,经年累月磨出印记来也是必然之事。至于那些说是张果老驴蹄印和柴王爷车辙的说法,只是个听起来美好、本质上孱弱的传说。赵州桥不是也如此吗?在近年来新修复的桥面上,还是叮叮当当地凿出来一组车辙和蹄印,由导游指着它们说:张果老的驴子如何踏出了这个蹄子印,柴王爷的推车如何压出这道车辙子。几百年过去了,大于河几经泛滥和改道。仅明清时期,大于河下游就有过两次改道(《潍县志稿》)。至乾隆年间,一孔桥已经被泥淤,“止露石背”(乾隆《潍县志》)。到建国后1950年,昌潍专区组织民工将王固庄以北的大于河彻底改道,不再是往北直行,而是斜向东北,到后岭村后汇入白浪河。

拱券顶上的桥面已经磨得光滑可鉴,而且被来来往往的马车压出了两道深深的车辙,被爬坡的牲口踏磨出了明显的蹄印。一座建于800多年前的石桥,留存至今确为不易,也已被当地列为省级文保单位。但是对于这座金代石桥的研究和保护还非常不够。那天去看一孔桥,还有游客在桥边感慨:“古人真不容易啊,这么高的桥,爬上爬下得多辛苦啊?”真是让人哭笑不得。

严格说,留存至今的一孔桥并不是一座完整的桥。先不说它至今还有一半的桥体埋于淤土之中,单说露出地面的部分也是不完整的,只是一座拱桥的一部分拱券而已。可以推测,或者是由于水流的冲击,或者是由于民众从这座已无实际用处的石桥上取石材他用,拱券两端引桥缓坡的砌石已经消失殆尽。单单是石拱桥的拱券,却因为楔形及榫卯结构坚固,难以被轻易拆解而留存了下来。

严格来说留存至今的一孔桥并不是一座完整的桥。单有石拱桥的拱券因为楔形及榫卯结构坚固,难以被轻易拆解而留存了下来。

上世纪70年代,在辽宁凌源发现了一座建于大定十年(公元1170年)的单孔石拱天盛号桥。这座桥与大于河一孔桥的建设年代相仿,仅仅早22年。虽然它的桥孔跨度仅2.9米,低于大于河一孔桥5米的跨度,但二者结构非常相似。该桥留存比较完整,我们可以借用它的外形来想象大于河一孔桥的全貌。

保存完整的辽宁天盛号石拱桥。

河南安阳永和桥,建于隋唐时期。拱券顶部也装饰了浮雕镇水神兽。

参照隋唐时期的永和桥和金代的天盛号桥的全貌,我们大致可以勾勒出大于河一孔桥的全貌。虽然大于河故道上的一孔桥已经名列省级文物保护单位,当地也组织了一定的保护措施,但作为潍县存世最久的一座古桥,各级对于它的保护和研究是远远不够的。这样一座重要的文物,是否应该封闭保护?(辽宁为天盛号石拱桥修葺专门的院落并配备了护桥人,赵州桥甚至变成了一个闻名于世的封闭景区)是否应该组织民俗、历史、建筑专家对其进行专业的研究和评估,深度挖掘其各方面的价值?最起码,要对这座宝贵的文物有一个正确的解读,让我们这些所谓的本埠人能够有一个正确的认知,再向人介绍的时候,不再仅仅停留在表面甚至以讹传讹。如此,善莫大焉。

爱华网

爱华网