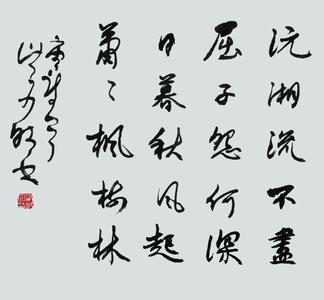

沅湘流不尽,②屈子怨何深! 日暮秋风起, 萧萧枫树林。

【作者】 732-789,安幼公,润州金坛(今属江苏)人。少从箫颖士学,有才名。历参湖南、江西幕府,任抚州刺史、容州剌史、容管经略史兼御史中丞,后人称为戴容州。德宗时诗名极盛,其题材、风格、手法,均体现出唐诗由盛转向中、晚的脉络。乐府诗上承杜甫,下启元、白。五律意达词畅,绝句清秀深婉。有《戴叔伦诗集》,《全唐诗》存诗三卷。

【注释】 ①三闾庙:即屈原祠。屈原事楚仪王,曾任三闾大夫。 ②沅湘:二水名,在今湖南省境内。

【品评】 全诗写一“怨”字,比兴并用,风神摇曳。 因过屈原祠而凭吊屈原,便想到屈原之“怨”。《史记·屈原列传》云:“屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,才人间之,可谓穷矣!信而见疑,忠而见谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”“怨”,这是抽象的东西,如何写?诗咏屈原祠,诗与自然由此祠触发。据《清一统志》,屈原祠在今汨罗县境,即屈原怀沙沉江之处。汨罗江是湘江支流,屈原在投江前作的《怀沙》里说:“浩浩沅湘,分流汨兮。修路幽蔽,道远忽兮。”在《离骚》里也说:“济沅湘以南征兮,就重华而陈词。”在这些提到“沅湘”的诗句中,抒发了爱国爱民的情感和理想无法实现的哀怨。诗人徘徊于屈原祠畔。目送沅湘之水滔滔流逝,屈原的遭遇,屈原的诗歌,便一一涌向心头,化为此诗的前两句:“沅湘流不尽,屈子怨何深!”这两子之“怨”异常深重,故沅湘之水日夜奔流,也流它不尽。 “不尽”二字,引出下联。有些鉴赏家认为此诗的妙处在于以景语结尾,如李锳《诗法易简录》云:“三、四句但写眼前之景,不复加以品评,格力尤高。”这看法当然不错,但未和前两句联系起来,终隔一层。诗咏三闾庙、沅湘、枫林,皆眼前景。目望沅湘而感叹屈子的哀怨“沅湘流不尽”,那么“流不尽”的哀怨还体现于什么呢?于是诗人的目光从沅湘移向庙内及其附近的枫林,又想起了屈原的诗句:“溺溺兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌·湘夫人》)“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心。魂兮归来哀江南。”而结尾景语,即从此化出:“日暮秋风起,萧萧枫树林。”深秋日暮,落日斜照下的枫林在溺溺秋风里萧箫低吟,仿佛为屈原传“怨”。 杨逢春《唐诗偶评》云:“此亦取逆势之格。上二逆偷下意,空中托笔。起二用逆笔提,三四方就庙中之景写‘怨’字。首句所云‘流不尽’者,此也。首作透后之笔,后却如题缩住,斯为善用逆笔。”其对章法的分析,可谓独具慧眼。

爱华网

爱华网