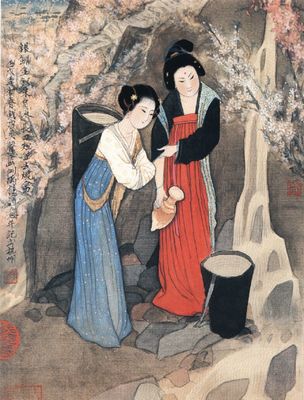

山桃红花满上头,蜀江春水拍山流。花红易衰似郎意,水流无限似侬愁。

【作者】 772-842,字梦得,排行二十八,洛阳人。贞元九年(793)进士,登博学宏词科,为监察御史。因参加“永贞革新”,贬朗州司马,迁连州刺史,移夔、和二州。文宗初,入为主客、礼部郎中。又出为苏、汝、同三州刺史。开成元年(836)以太子宾客分司东都,世称刘宾客。其诗凝鍊委婉,韵味深醇。尤长七绝,其《竹枝词》、《浪淘沙》等,清新俊爽,富民歌情韵,为唐诗别开生面。有《刘梦得文集》,《全唐诗》存诗十二卷。

【注释】 ①上头:山上头。 ②侬:女子自称。

【品评】 竹枝词是巴、渝等地民歌中的一种,歌咏当地风物和男女相恋之情。顾况、白居易都有拟作。刘禹锡《竹枝词》九首,前有序云:“四方之歌,异音而同乐。岁正月,余来建平,里中儿联歌竹枝,吹短笛,击鼓以赴节,歌者扬袂睢舞,以曲多为贤。聆其音,中黄钟之羽。其卒章激讦如吴声,虽伧儜不可分,而含思宛转,有淇澳之艳。昔屈原居沅湘间,其民迎神词多鄙陋,乃作为《九歌》,到于今,荆楚鼓舞之。故余亦作《竹枝》九篇,俾善歌者扬之,附于末。后之聆巴歈,知变风之自焉。”建平,古郡名,故治在今四川巫山县,这里指夔州。诗中多提蜀地山川,当是刘禹锡任夔州刺史时(821-824)所作,这里选的是第二首。 这首歌,是由一位自称“侬”的山村姑娘唱出的。从全诗看,她与那个“郎”有过一段热恋的欢乐,如今却面临失恋的忧愁;因而被眼前景触发,就唱起来了。前两句托物起兴,兴中有比“山桃红花”,开“满”山头,着一“满”字,给人以满山红焰,象烈火燃烧的炽烈感。这是眼前景,也是“兴”。但姑娘同时联想到“郎”对她的爱情之火,也曾经燃烧得这般红艳、这般热烈。这又是“比”。山头红桃盛开,山下春水奔流。山水相依相恋,构成多度明丽的美景。水依山流,特意用了一个“拍”字,用拟人化手法把水对山的爱抚之情表现得淋漓尽致。这是眼前景,是“兴”,同时也是“比”。在前两句中,“比”的意味比较隐微,后两句则由隐而显,连用两个“似”字,使“比”义紧扣“兴”义,吐露了姑娘的隐衷:山头的桃花好似“郎意”,盛开之时多么令人陶醉,可是又多么容易“衰”落!山下的春水日夜东流,好似“侬”失恋的“愁”绪,日夜萦心,永无尽期。 全诗设色明艳,写景如绘,以比兴兼用的手法融情入景,表现了女主人公由热恋到失恋的复杂心态,充分发挥了《竹枝》民歌“含思宛转”的特点。前两句与后两句各成对偶,而以第三句承第一句,以第四句承第二句,交叉回环,别成一格。

爱华网

爱华网