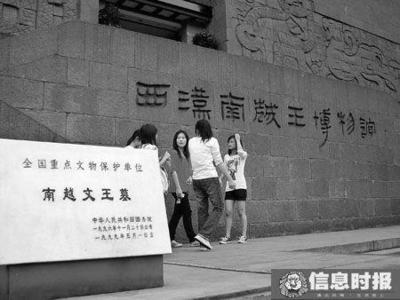

大明一朝不但在西安城区留下了雄伟的城墙,还在西安东南的少陵塬上留下了一个规模庞大的墓群。这个墓群经营近300年,由13位秦藩藩王墓领衔,加之郡王、镇国将军、辅国将军等墓,连绵数十里。明赵崡在《游城南》中有记:“少陵(宣帝许后陵)在司马村东,其西皆秦王葬地,松柏森蔚,华表、翁仲,数十里相望焉”。当年这墓群有多少墓冢已无考,大致估摸一下怎么也应在百座左右吧。岁月流淌至今,绝大部分墓冢已消失,13座藩王墓也只有5座可考1座存疑(见上图),但西安城中大量的明朝石马、石羊等石刻大部分出自这里,这些石刻也在暗示着这墓群当年的恢弘。

今日咱就唠叨唠叨这6座藩王墓。这6座墓是今年4月15日我骑自行车去的,现在自行车都丢了快3个月了,才开始整理发文,显得是有些懒惰了。懒惰是一方面,从墓群回来光照片就是几百张,那些石刻猛看就一个模样,就算在现地我就绘有简图,整理起来也是一件难事。另一方面是将这6座墓发成一篇呢?还是分成6篇发?也让我纠结很久。6篇分发吧没有连续性,发1篇吧又怕看官失去了耐性。最后决定1篇发完,只要是对此感兴趣的看官再长他也不会看的如同嚼蜡,不敢兴趣的再短他也会睡着的。

1、第一位秦王愍王朱樉墓

朱樉是明太祖朱元璋的次子,洪武三年(1370)就被封为秦王,其后8年人家并没到西安上班而是在南京等着西安城墙和藩王府的竣工,直至洪武十一年(1378)才就藩于西安,洪武二十八年(1395)薨,终年39岁,朱元璋怨其英年早逝,辜负了他的期望,故谥号“愍”,在国遭忧曰愍、在国逢傦曰愍、祸乱方作曰愍、使民悲伤曰愍。朱樉墓冢在今杜陵乡大府井村东北,是曹国公李景隆、长兴侯耿炳文奉敕修建。可怜的老耿给朱樉修完了阳宅修阴宅,也算送佛送到西了。目前朱樉墓上有的都在照片中了,容我慢慢道来。

朱樉墓平面图,这小小的平面图可是给我解决了大问题,没有这图,那些石刻就是司马公在世恐也难说个清清楚楚,现在好了,对号入座吧。

朱樉墓冢坐落在最高处,其他陪冢环拱周围。封土呈圆锥形,底径51米、高15米。地面散存黄、蓝釉琉璃瓦片,应是陵园原有建筑遗留。

西南陪冢同朱樉墓冢处于同一高度平台,底径24米、高9米,为朱樉王妃郑氏墓。

东南3座陪冢较朱樉墓低一个台地,从东到西墓冢底径分别是17米、20米和15米。这3座陪冢中间一墓为第8位秦王昭王朱秉极的墓冢,原因随后记述。

东南方向最外侧1座陪冢,较朱樉墓冢低2个台地,墓冢底径28米、高8米。

华表1对,身为八棱形,顶原为天禄现已失,现高3.46米。

石蹲虎1对,高1.54米,宽0.47米,昂首竖耳,站立于长方形石座上(西侧台子为现代用混凝土新筑)

石羊1只(距记载西侧那只埋于土中),高1.3米,长1.3米,呈站立状,双角蜷曲,昂首前视

石麒麟1对,长2.42米,高1.8米,遍体鳞甲,刻工极精,是这批石刻中的最佳作品,需重点关注。

石马2对,高1.73米,长2.27米,站于长方形石座上,马身鞍辔齐备

文官2人,高2.9米、宽0.81米,头戴无脚幞头,身披博衣大袖短袍,内衣束玉带,足登云头鞋,双手持笏,看起来到是一副毕恭毕敬的样子。

武官1人,高2.9米、宽0.81米,头戴七梁冠,身着宽衣大袖短袍,腰束玉带,足登云头鞋,挺身站立,双手按剑,神态忠勇。西侧武官只余石基座,石人不知去向,各类资料记载这西侧石人是存在的,不知为何这次我没有看到,是云游?还是被盗?

蹲狮1对面南,高1.37米,宽1.1米,张口瞪目,其势凶凶,圪蹴在门阙两旁的石台级上。这蹲狮爪下没有绣球、小狮子,要分公母还要用我的老法了,张口的是公狮、闭嘴的就是母狮。在万恶的旧社会不但妇女没地位、没发言权,母狮子也一样一样的。

神道碑就剩这龟趺了,看来还是趴着的稳当。

明制:藩王墓石刻为“石人二,文武各一;虎、羊、马、望柱各二”,看来朱樉是僭越了。事实上不但朱樉僭越,下来的秦藩王没有几个是按规定来的,我分析一是朱樉没带个好头,上梁不正下梁歪嘛。二还和朱元璋给西安府题的那个“亚天子一等”有关系,有了这话只有修坟没有超过老朱就不算僭越了。

2、第二位秦王隐王朱尚炳墓(存疑)

朱尚炳系朱樉嫡长子,洪武二十八年(1395)袭封秦王。洪武三十年(1398)沔县(今勉县)高福兴、田九成等聚众谋反,田九成自称汉明皇帝,年号龙凤。有人敢在这地盘上称帝,朱尚炳必须亲征了,一群乌合之众自然很快就摆平了,朱尚炳从此也就落下了目空一切的病根。永乐九年(1411),明成祖派使者至西安,朱尚炳竟看不起他那夺皇帝宝座的叔叔,故对来使多有傲慢。和朱棣比朱尚炳那是嫩多了,朱棣只赐书:“齐王拜胙,遂以国霸;晋侯惰玉,见讥无后。王勉之”,就吓的朱尚炳赶紧跑到南京登门谢罪,结果又被自己的亲叔叔当面一顿黑唬,回来后,第二年就薨了。人死了朱棣还觉着不过瘾,再给个隐王的谥号吧。隐拂不成曰隐,不是什么好话。

现在网上很流行一种说法,在朱樉墓东北约1公里,今东伍村北为秦隐王朱尚炳墓冢。我查了一些资料,支持此说法的正式出版物应是新版《长安县志》,而《西安市志·文物志》则认为朱尚炳应葬于朱樉墓冢旁,而将东伍村墓冢定为失考明墓。《中国文物地图集·陕西分册》又干脆将墓冢定为汉宣帝陪葬墓(此墓冢距汉宣帝杜陵600多米),将石刻分开定为封土已平的明藩王墓神道石刻。通过实地勘查和一些文献资料,我个人认为此墓冢应不是朱尚炳墓,理由有以下几点。一是墓冢形制特殊。明代藩王墓封土皆是圆锥形,独独这3座墓冢封土为覆斗形,符合汉代封土的特征。二是墓前石刻有僭越现象,石马达到3对6匹,比朱樉墓前还多出2匹。朱樉僭越也就算了,可这朱尚炳要僭越朱棣会答应吗!三是石刻摆放次序有问题,其他藩王墓前石刻都是以武官结束,而这里在武官之后又多出1对石马。四是在大明嘉靖二十一年(1542)《陕西通志卷五·封建》(此书距朱尚炳下葬仅130年应最具准确性)中记载朱樉和两位王妃、朱尚炳和两位王妃、秦僖王和秦怀王俱(注意此字)葬城南三十里鸿固原,而在记录秦昭王和秦简王时又分两条记录为葬城南三十里鸿固原。同是葬城南三十里鸿固原为什么要分为三条呢?是否在说明朱樉、朱尚炳、秦僖王和秦怀王葬在一个陵园中,而昭王和简王则是各自建有陵园?僖王和怀王都无子嗣,同不着朱棣爱见的其父朱尚炳一起葬在朱樉陵园中是很有可能的。五是通过实地勘查测量出封土至最北石刻的距离为160米,这点同其他藩王墓冢相似,故应不存在《中国文物地图集·陕西分册》中所记载的封土被平的问题。结合以上我个人大胆推测,这些石刻为后人摆放在汉代墓冢前,给我们照成了此处就是明藩王墓冢的假象。

推测归推测,在没有明确问题前,为了记述方便,先权当此冢即为朱尚炳墓吧。

居中最大封土,底边长35米、高16米、顶边长约4米。

东侧陪冢,封土东部残缺,底边长22米、宽12米,高约8米。回来后才发现西侧陪冢竟然没有照片,当时也不知道脑子在想什么?资料记载西侧封土底边长28米、顶边长2米、高13米。

石麒麟1对,身长2.5米,高1.94米,周身鳞甲,仰首平视,站立于长方形石座上。

石马4匹,身长2.26米、高1.8米,有的仰首挺立,有的双目平视,鞍镫纹饰非常清晰。

文官2人,高2.74米,宽1米,厚0.5米,站立石台上,头戴无脚幞头,身着博衣大袖长袍,足登云头鞋,双手执笏

武官2人,高2.78米,宽1米,厚0.54米,站立石台上,头戴6梁冠,身披宽袖短袍,袍及内衣均束玉带,足登云头鞋,双手按剑

最后又是石马2匹,身长2.32米,宽0.67米,高1.74米,形似前4匹,鞍镫具备,鬃毛清晰生动,只是不知为何脖子伸的那么长。细看这6匹石马,鞍镫纹饰存在一定差异,有理由怀疑来自不同陵园。

3、第三位秦王僖王朱志堩墓和第四位秦王怀王朱志均墓

第三位秦王为僖王朱志堩,为朱尚炳嫡长子。永乐十年(1412)继承王位,永乐二十二年(1424)未及婚配,就匆匆去世。死后谥号“僖”,小心畏忌曰僖,就是处处谨慎小心。看来朱志堩是吸取了他老爹的教训,对明成祖朱棣毕恭毕敬。朱志堩死去因无子嗣,根据大明朝的即位原则由朱志堩的兄弟继秦王位,怀王朱志均即成为第四位秦王。明宣宗宣德元年(1428),刚刚干了4年的朱志均也走了。谥号“怀”,慈仁短折曰怀。短未六十,折未三十。说通俗点就是人不错,但是死得早。秦僖王和怀王纷纷早世,几乎在明朝历史上没有留下任何痕迹。关于这哥俩的葬地,我们前面说了俱葬城南三十里鸿固原,就是和他们的爹一起下葬在朱樉陵园中,只是现在没个确切的说法,也许就在那几座陪冢中,也许早已灰飞烟灭了。

4、第五位秦王康王朱志壜墓

朱志均走的时候比他哥强点,媳妇到是说下了,就是没过门,自然也没有子嗣,这样以来秦王的担子就又落在朱尚炳的儿子朱志壜的身上了。朱尚炳一共4个儿子,3个都过了过秦王的瘾,也不知是好事还是坏事。宣德元年(1428),朱志壜继承兄长的王位,成为第五代秦王。不要以为人家朱尚炳的儿子都活不长,朱志壜一干就是27年,明景泰六年(1455),朱志壜去世,谥号“康”,渊源流通曰康、温柔好乐曰康、安乐抚民曰康、合民安乐曰康,总之这27年朱志壜干的不错,给老爹朱尚炳多少挣回点面子。

康王朱志壜墓冢位于长安区大兆乡西康王井东北,陵园坐北面南,康王墓冢已破坏封土不存,在东南尚有一残缺不全陪冢,估计为王妃陪葬墓。

从地望上分析这砖厂应位于康王墓冢前方,估计康王的墓冢早已被烧成这一块块青砖了。

王妃残冢。早些年间西康王井村出土康王妃陈氏墓志1盒,盖为正方形,边长95.5厘米,厚19.5厘米,篆书“大明宗室敕谥康王故妃陈氏圹志铭”15字,边刻云凤纹。志为正方形,边长96厘米,厚19.5厘米,四边均刻双凤云纹,志文楷书31行,行31字,除空格外,共769字。志文称:“康王既薨之十有九年,为成化九年四月十八日妃以疾薨于正寝……,于是年十二月四日合葬咸宁县章曲里鸿固原”。另外《西安府志》:“惠王妃王氏合祔”。看来陪葬康王的应是陈、王两位王妃,不知此残冢为那位王妃墓冢。

在墓冢附近看到的墓室天井,明藩王修墓在未下葬时都留有这样的天井,等下葬后再封闭,每墓有两卫兵士护卫,故留下“九井十八卫,个个有来头”的谚语,明之后护墓兵营渐渐演变为村庄,这些村庄多以某某井村相称,如现今明确的5为秦王分别下葬在大府井村、三府井村、康王井村、简王井村和庞留井村,独独新版《长安县志》中记载下葬隐王朱尚炳的村庄为东伍村,没了井字,是否也可说明这样的认定有些问题呢?

石马3匹,高1.37米,宽1.94米,身披鞍镫,站立在长方形石台上。

武官1人,高2.93米,头戴六梁冠,身着博衣大袖袍,袍及内衣均束玉带,足登云头鞋,双手按剑。

石蹲狮1对,张口瞪目,面向南方蹲于阙门两旁,分辨公母的方法见朱樉墓。

文官1人,高2.93米,头戴无脚幞头,身着博衣大袖长袍,足蹬云头鞋,双手执圭。

扑到在农田中的《御祭文》碑一座,龙首龟座,高4.5米,宽1米,厚0.29米,是明穆宗朱载垕隆庆元年(1567)二月二十八日,遣尚宝卿少卿陆师道祭墓的碑文。

残冢两座,位于康王墓冢遗址东南近800米处,距离较远无法断定是否为康王陪葬墓。听当地人将墓室中也已被盗了个干干净净,连壁画都被揭去了,看来这个当地人最少两次进入过墓室。真的有壁画的话,判断墓冢的年代应不是难事。

在康王墓冢遗址东南200多米处,地面尚残存墓冢1座,距离这么近,应是康王的陪葬墓了。

5、第六位秦王惠王朱公锡墓

惠王朱公锡系康王朱志壜的嫡长子,天顺二年(1458)继王位,前面我们说过朱志壜在1455年就故去了,那为什么朱公锡要等到3年后才即位呢?估摸着是守孝满3年后才继承的王位。朱公锡成化二十二年(1486)病逝,在位28年,生前著有《益斋集》一书。死后谥号“惠”,柔质慈民曰惠、爱民好与曰惠。

惠王墓冢在今长安区庞留府井村东北方向,惠王墓冢封土高约10米、底径23米、周长约60米,王冢西20余米处有一陪冢高约9米、底径19米、周长约50米,从墓碑来看应是王妃王氏的墓冢。

华表1对,身为8棱形,通高4.6米,顶部原蹲有天禄,近两年被盗,好奇者可在网上搜索,有先行者拍摄被盗前的华表照片,可一睹。

石虎1对,高1.15米,长1.37米。东侧的呲牙咧嘴的还有些兽中之王的威风,西侧的看那憨态可掬的样子基本就成了多拉爱梦。

石羊1对,双角盘屈,高1.32米,长1.67米

石麒麟1对,高1.8米,长2.45米。遍身鳞甲,造型极为生动

石马2对4匹,高1.73米,长2.32米。这4匹石马鞍架、鞦镫、搭背、肚带、缠绳、笼头等雕工均极细致,纹理清晰,线条流畅,为整个藩王墓群中存世最精美一批,其中尤以6号石马为冠。对不住看官了,刚刚才发现照片标号错了,6号石马即为同10号相对者,说明一下吧,实在是不想再改照片了。为表示我的歉意,给人家6号石马上个特写。看这眼神,萌不?

文官1人(资料记载另一人藏在土中),高2.62米,头戴无脚幞头,身着博衣大袖袍,足登云头鞋,双手执圭。

武官2人,高2.62米,头戴六梁冠,身披博衣大袖袍,袍及内衣均束玉带,足登云头鞋,双手按剑。

秦惠王神道碑,螭额龟座,高4.4米、宽1.19米、厚0.36米,碑额篆书“大明宗室秦惠王神道碑”,碑文略称:“太祖高皇帝第二子愍王折圭受封为天下第一藩国。四传至于康王,康王薨逝,英庙受册,命以王世子公锡代其位,是为惠王,……在位二十年,寿五十而薨。”“王墓在咸宁县章曲里少陵原之北,妃夫人实祔。”

墓碑高2.3米、宽0.6米、厚0.2米,上镌刻“检秦惠王暨妃王氏合葬墓”。在惠王墓冢东南二里即唐明皇贞顺武皇后的敬陵。原本敬陵之名只是存在于文献中,具体的地望千百年来一直悬而未决,2004年一场浩浩荡荡的盗墓行动使这千古之谜有了答案。据说此次盗墓,盗墓者从深夜开始,到第二天早晨8点结束,动用炸药、大型绞盘、起重机吊车、装载车,附近村内撒有岗哨,带有枪支。就连村内电话也被监控,连重达数吨的石椁也被盗出偷运至美国(2006年追回)。事已至此只好进行抢救性发掘了,在一块哀册残块上,考古人员发现了“贞顺”两个相连的字,结合其他信息,断定此冢就是杨玉环亲婆婆武惠妃的敬陵。现在想想如武惠妃不早亡,李隆基那里还会有杨玉环什么事吗,李瑁也说不定就真成了大唐第9位皇帝了,这就是命呀。

6、第七位秦王简王朱诚泳墓

简王朱诚泳是秦惠王朱公锡的庶长子,秦惠王于宪宗成化二十二年(1486)去世以后,朱诚泳虽非嫡出,但为惠王唯一的儿子,无容置疑的接班了。服孝3年后于弘治元年(1488)正式即位。朱诚泳属著名秦王,一是好读书、写作,自称“宾竹道人”,著有《经进小鸣集》《宾竹稿》。二是重视教育,1488年即位之初就筹建“正学书院”。并在正学书院旁边建立初级书院,目的就是选拔人才。三是爱好方志工作,深入秦岭寻访唐太宗李世民的翠微宫,留有《吊翠微宫》诗,“翠微深人翠微宫,避暑当年说太宗。吊古不须增感慨,凭高聊复将笑容。千章古木苍烟合,数尺残碑碧鲜封。独喜满怀吟兴时,参天花朵玉芙蓉。”为我们今日寻找翠微宫提供了依据。

弘治十一年(1498),朱诚泳病逝,谥号“简”,一德不懈曰简、平易不訾曰简。看得出孝宗皇帝对其生前工作还是很满意的。

简王墓位于今长安区简王井村西北,陵园坐北面南,一道白墙将墓冢同神道分开,墓冢呈圆锥形,现位于一建筑工地中,虽高15米、底径也达37米,无奈四周皆为开挖地基后的堆土,在照片中也不是很显现。让人更担心的还是墓冢今后的命运。1989年11月18日,简王墓被盗,盗墓贼从西北角挖下1米见方、深18米的盗洞,砸开青砖门,钻过墓室,盗去彩绘陶马及东西排列整齐的320件、高约20公分的粉彩陶俑,后经公安部门追回300多件,现陈列在陕西省博物馆。

石麒麟1对,西侧麒麟全部露出地面,立于长方形石板之上,高1.92米、长2.43米,东侧麒麟被土半埋,露出地面高约1.5米左右。

石马2对4匹,长2.24米,石马被土半埋,露出地面高约在1.5米左右。

文官2人,头戴无脚幞头,身着博衣大袖长袍,双手持笏,资料记载石人高度为2.6米,实地可见石人膝盖以下被土埋,露出地面高度约在2米左右。

武官2人,头戴七梁冠,身着博衣大袖袍,腰束玉带,足登云头鞋,双手按剑。实地情况同文官石人相似。

简王墓石刻,刻工极细,造型逼真,是明中期综合国力的直接体现。看这麒麟须眉刻画的活灵活现,比现在小神龙俱乐部中的那小龙要耐看百倍。

神道南撂着两件扑到石刻,一件为石虎、一件为华表顶端天禄。资料记载简王墓原有八棱形华表1对,柱身被农民做了房基,顶端天禄一弃于污水坑(应在照片中),另一立在一农户家门外(这次没有顾得上寻找)。

7、第八位秦王昭王朱秉欆墓

弘治十一年(1498),秦简王去世时因无子嗣继承王位,故在弘治十三年(1500)由简王侄子朱秉欆继承王位。朱秉欆继位以后,把自己祖父朱公铭追封为秦安王、父亲朱诚澯追封为秦庄王。这是朱秉欆在位期间干的最大的一件事情了,因为1年后,他就一命归西了。死后谥号“昭”,容仪恭美曰昭、昭德有劳曰昭、圣闻周达曰昭。看来这一年的工作还不错。

关于昭王的墓冢我们前面提到了据嘉靖二十一年(1542)《陕西通志卷五·封建》记载,秦昭王葬城南三十里鸿固原。近代在朱樉墓东南4座陪冢西边第2冢与第3冢之间出土了昭王次妃萧氏圹志铭,正方形,边长90厘米,厚14厘米,边饰云凤纹,盖中间篆书“大明宗室秦昭王次妃萧氏圹志”13字,志文称:“妃姓萧,咸宁县常宁里处士萧清嫡长,……成化十四年十二月十三日生,弘治十二年某月12日卒,寿22岁,……嘉靖九年初四日薨,葬于咸宁县韦曲里之鸿固原昭王墓左”。此墓志铭的出土证明昭王墓位于朱樉墓东南无疑。

8、第九位秦王定王朱惟焯墓

定王朱惟焯是昭王朱秉欆之独子,昭王死时才2岁,直到正德四年(1509),朝廷才决定让其继承王位。朱惟焯于嘉靖二十三年(1544)去世,在位36年,谥号“定”,大虑静民曰定、纯行不爽曰定、安民大虑曰定、安民法古曰定。朱惟焯是明秦藩王中比较有作为的一位,生前喜欢刻书,署名“鉴抑道人”,刻有著作《史记集解索引正义》《天原微发》、《蔡沉至书》等,这些书籍所采用的纸墨精良,内容校正精细,都是著名的善本书。

资料记载定王死后安葬在简王井村北,那么就应该距简王墓冢不远。那日骑车趟坟,中午恰好在简王井村吃饭,吃饭时请教了几位村中老者,说是村北原本是有两座大冢,“文革”期间平了一座。这平掉的一座也许就是定王墓冢,自然也可能是简王王妃的墓冢,现在已无从考究了。

9、第十位秦王宣王朱怀埢墓

嘉靖二十三年(1544),秦定王去世,又是无子嗣。按照宗谱族支记录和大明朝的继承法规:父死子继,兄终弟及,叔亡侄嗣,朱怀埢是秦定王血脉最近的继承人。大明嘉靖二十七年(1548)被朝廷授权承袭秦王位,朱怀埢一步登天由小小的一个镇国中尉成为了第10为秦王。自然上班第一件事情就是追封先祖,宣王的曾祖父朱诚润被尊为秦恭王,祖父朱秉柎追谥为秦顺王,父亲朱惟燫追谥为秦端王。嘉靖四十五年(1566)朱怀埢去世,在位18年,谥号“宣”,圣善周闻曰宣。

宣王墓在长安区三府井村东北,三府井村可能知者不多,富力城小区知道的多吧,三府井村就在富力城西隔壁,站在三府井村的牌坊前看到的就是富力城的商品楼。可惜了这一座石牌坊了,现在长安区大兴土木在建航天工业园,这一代的村庄都在拆迁,4月份去时村中已是十室九空,现在再去估计连个人影都没了。

宣王墓全景,远处那小小的坟包包就是宣王墓冢。宣王墓是我那日走的第一处,下来是隐王、愍王、简王、惠王,最后是康王,一开始天还阴阴的,越骑天越晴,最后脸都有些晒痛了。

宣王墓平面示意图,也就是这宣王墓还算的上端南端北,其他藩王墓都有些偏向西北方向。

宣王墓封土,高约9米、底径约29米,封土西南部被破坏,夯土层暴露。

华表1对,八棱形,部分埋入土中,露出地面部分高2.25米,每面宽0.22米,顶为圆珠形。

石踞虎1对,部分埋入土中,露出地面高1.25米

盘角石羊1对,下部埋入土中,露出地面高1米左右,长2.18米。

牵马石人1对,头戴四方平定帽,身着开襟短袍,一手提鞭,一手牵马,下部埋入土中,露出地面高1.2米,石马身长2.54米,高1.15米,鞍架齐全;鞍、镫、鞦、搭背等,刻工极细,线条流畅。这种牵马石人为秦藩王墓前石刻中的孤例。文官石像2个,露出地面部分高约2米、宽1米、厚0.58米,头戴无脚幞头,身着博衣大袖长袍,腰束玉带,双手持笏。

看来宣王墓前石刻是严格遵循明制“石人二,文武各一;虎、羊、马、望柱各二”的规格来进行安置的,实地未看到石人武官,估计已毁或还埋于地下。另外宣王墓石刻的风格也同其他藩王迥异,不论什么都雕刻的圆润丰满,看起来到是挺和蔼可亲的。

10、第十一位秦王靖王朱敬镕墓

靖王朱敬镕是宣王的庶长子,因宣王嫡子朱敬珍早卒,于是在隆庆三年(1569),朝廷任命朱敬镕继承秦王位,史书中关于朱敬镕在记载很少,就算有也是一笔带过,只知万历四年(1576),其因病去世,在位的时间仅7年,谥“靖”,柔德安觽曰靖、恭己鲜言曰靖、宽乐令终曰靖。秦靖王的墓葬位于今长安区三府井村东北,只是历经数百年风雨沧桑,靖王墓及地面文物都不复存在。

11、第十二位秦王敬王朱谊澏墓

敬王朱谊澏是靖王嫡长子,于万历三年(1575)十岁时被封为秦王世子,万历九年(1581)继承王位,在位6年,于万历十四年(1586)因病去世,卒年21岁,谥“敬”,夙夜警戒曰敬、合善典法曰敬。敬王墓所在根据史书记载,距离其父亲秦靖王墓葬不远,应在今长安区三府井村东北附近,一样早年间被平毁。

12、第十三位秦王肃王朱谊漶墓

肃王朱谊漶是靖王朱敬镕的三子,万历十三年(1587)朱谊漶被封为奉国中尉,万历十四年(1588),因秦敬王于1586年病逝,朱谊漶被封为紫阳郡王,管理权摄秦王府的所有政务。万历十五年(1589)袭封秦王。崇祯十二年(1639),肃王朱谊漶薨,谥“肃”,刚德克就曰肃、执心决断曰肃。其墓在今三府井村东,墓冢及地面文物都已不存。

13、第十四位秦王景王朱存机墓

因肃王世子朱存枢的早逝,故由庶三子朱存机在崇祯十二年(1639)袭封秦王。这次好像没有守孝3年,幸亏是没有守孝,因为2年后即崇祯十四年(1641)朱存机就因疾而薨。谥号“景”,由义而济曰景、耆意大虑曰景、布义行刚曰景。《咸宁县志·陵墓志》记载:“秦宣王墓在高望堆却步原,旁边不远还有秦靖王朱敬镕、秦敬王朱谊澏、秦肃王朱宜漶谊漶,秦景王朱存机等墓俱在焉”,景王墓看来也是在三府井村附近。

14、末代秦王朱存极

因景王只有一女而无子,所以崇祯十四年(1641)景王弟朱存极袭封秦王。在位只有3年的朱存极,不恤民情、不识时务,在大敌当前、兵临城下之际,仍不肯给守城兵士配备冬装,军心尽失。崇祯十六年(1643)十月十一日,守将王根子,射书投降,李自成攻入西安,朱存极被俘,竟投降起义军,被大顺政权封为权将军,传承了273年的秦藩至此灭亡。后来李自成山海关战败,败逃回陕途中,朱存极被杀于山西境内,墓址无考。

爱华网

爱华网